内容提要:从移民的自我选择理论和技能转换理论角度,考察并比较了不同户籍性质与流动状态的劳动力在城镇劳动力市场上的人力资本回报率,探讨外来劳动力是否可能实现与本地劳动力在经济地位方面的融合。研究发现,外来劳动力多属于正向自我选择式移民;外来非农户籍的劳动力在流入地劳动力市场不存在融合的障碍,其无论在收入还是人力资本回报率方面都高于当地城镇劳动力;外来农民工虽然在流动的初期处于收入劣势,但经过一段时期之后,其中的高技能者的收入将追上本地劳动力,并实现经济地位方面的融合,但低技能者的收入劣势无法改变。因此外来劳动力在城镇劳动力市场上的融合是一种有差别的融合。

关键词:外来劳动力/自我选择/技能转换率/收入差异作者简介:谢桂华,社会学博士,中国人民大学社会学系副教授(北京 100872)。

中国城镇化率在2000年为36.2%,2010年达到47.5%。根据国家“十二五”规划,到2015年中国的城镇化率将进一步提高到51.5%。大量农村人口的快速城镇化引发社会各界对“城镇化虚高”和“半城市化”等问题的担忧,因为居住形态的城镇化并不必然表明自然的社会融合。如何促进新近城镇化的人口与城市社会的融合成为目前广受关注的问题,①而提高他们的社会经济地位是促进社会融合的重要手段,收入则是测量社会经济地位的一个重要指标。

大量的实证研究发现,相对于当地城镇工人,外来农民工在收入方面一直处于劣势。②不过,有关农民工收入的比较研究一直是一种静态的比较,比较农民工和当地城镇工人在某一时刻的收入状况。但是群体之间的收入差异有可能是动态的,如果不同群体的收入增长速度不同,随着时间的流逝,群体间的收入差距是可变的。

由此本文关注的首要问题是,作为城镇劳动力市场中的后来者——农民工与当地劳动力之间是否拥有不同的收入增长曲线?回答此问题的意义在于,如果农民工的收入增长速度等于或者低于本地工人,那么二者之间的收入差距就是固化的甚至在不断加大,因此就很可能需要从制度着手促进农民工收入的提高,以增进二者在城镇劳动力市场中的融合。但如果农民工收入增长的速度高于本地工人,并且在一定时期内其收入有可能赶上当地城镇工人,那么以前的研究中所观察到的、二者在某一时刻的收入差异很可能就不具有长期性,则需要重新审视与分辨造成农民工收入劣势的主要原因,依然是户籍制度抑或还有其他因素,比如城镇劳动力市场对后来者(或者说初入职者)的谨慎反应。

其次,由于农民工与当地工人之间的户籍差异是双重的,既存在着农业与非农业户籍之别(城乡差异),也存在着本地与外地户籍之差(地域差异),因此以往的研究中所发现的外来农民工与本地城市工人的收入差异既可能来源于城乡或者地域差异因素的单独作用,也可能来源于二者的共同作用,如何厘清收入差异中城乡与地域的作用是需要进一步探讨的问题。

鉴于此,本文根据户籍性质和流动状况将关注的对象区分为四类:农业户籍和非农户籍的流动人口以及农业和非农户籍的本地人口(非流动人口)。本文首先考察户籍制度与流动状况对收入的影响作用,然后从流动人口的自我选择性(self-selection)与人力资本转换理论(skill-transferability)出发,比较不同群体的人力资本的回报状况,以及流动时长(duration)与收入增长之间的关系(收入增长曲线),以探讨不同劳动力群体在城镇劳动力市场中的融合性。

一、户籍制度与人力资本

以户籍性质和地域(或称流动状况)划分的四个群体(农业户籍的本地和外地农民工,非农户籍的本地和外地工人)很可能具有不同的人口学特征。由于以往的相关研究很多只是涵盖了其中的部分群体和(或)地区性劳动力市场,因此对这四个群体的特征归纳可能有些不尽吻合之处。大致上,在教育程度方面,外来农民工群体最低,本地工人其次,外来工人最高;在收入方面,外来农民工的平均收入最低,本地工人其次,而外来工人的平均收入是最高的。③

造成城市劳动力收入差异的因素可以分解为宏观和微观层面两部分,宏观层面被界定为劳动力市场的制度设置,通常指户籍制度和由此产生的户籍歧视;微观层面主要为个体特征,包括人力资本、性别、婚姻状况等因素。宏观和微观因素的结合形成劳动力市场中的区隔,造成岗位获得和岗位内部的收入差异。岗位获得方面指不同群体的劳动力聚集于不同的部门(经常定义为所有制性质)、行业、职业。如果部门、行业或职业之间存在收入差异,那么部门、行业和职业的群体分布差异就有可能转化为群体间的收入差异;岗位内部的差异指拥有相同职业和相同素质的劳动者待遇不同,即同工不同酬。

具体来讲,一方面,户籍歧视可能导致外来农民工难以进入特定的部门、行业与职业;另一方面,也可能由于各部门和行业对人力资本的要求不同,导致人力资本平均水平较低的外来农民工和人力资本水平相对较高的城市工人聚集于不同的部门、行业和职业。如果外来农民工聚集于收入较低的部门、行业或职业,那么他们的平均收入就很可能低于聚集于高收入部门、行业或职业中的本地城市工人。同理,对于在同一部门、同一行业、从事着相同职业的外来农民工和城市工人来说,户籍歧视和人力资本差异都可能带来收入的群体差异。因此研究外来农民工和本地城市工人间收入差异的一个常见思路是从劳动力市场结构出发,辨析与比较制度性因素与个体特征因素的作用,根据这两个因素相对作用的大小,判断基于户籍身份的劳动力市场区隔的存在或消失。

以往研究基本证明了在城市劳动力市场中,劳动力的部门、行业和职业分布与工人的户籍身份高度相关。本地工人更有可能进入国有部门就业,外来农民工群体则更可能进入私有部门或者成为自营业者。其次,外来农民工也多聚集在制造业、建筑业和服务业等行业中。④但对于这种分布差异是否为户籍歧视的产物,以及它是否为造成群体收入差异的主要原因则存在着争议。

有学者认为,农民工无论是在岗位获得上还是在岗位内部的收入分配上都处于劣势,并且户籍歧视是造成劣势的主要原因。⑤也有研究者发现,虽然外来农民工和本地工人进入各部门的概率不等,但在岗位内部则是同工同酬。⑥另外,不同群体的劳动力之间的部门分布差异并不完全是由户籍身份歧视造成的。一方面,可能是由于外来农民工在人力资本上的相对劣势使得其难以进入国有部门;⑦另一方面,部门分布差异根源于劳动者的理性选择。由于公有部门的工资收入不利于教育程度较低的劳动力,因此教育程度较低的外来农民工主动选择进入具有相对工资优势的非公有部门。在这种情况下,造成收入差异的主要原因不再是基于户籍身份的制度性因素,而是两个群体在人口学特征上的差异,比如年龄、性别和人力资本等。⑧

这样看来,从劳动力市场区隔角度考察外来农民工和城市劳动力群体收入差异面临着几个转换:一是这两个群体之间虽然客观上存在着部门、行业或职业分布的差异,但这种差异不再是(或者不再仅仅是)制度性因素造成的,而在很大程度上出于劳动者的理性选择,因此部门分布差异对外来农民工和城市劳动力的平均收入差异的解释力在减弱(甚至消失)。二是无论是被动还是主动选择进入劳动力市场中的不同部门,从工资收入上看,农民工和城市劳动力在职业内部获得了平等的待遇,也即户籍因素不再是解释职业内工资差异的有效因素。三是人口学特征(特别是人力资本)成为解释农民工群体和城市劳动力群体收入差异的主要因素,甚至有学者认为,人力资本因素已经可以完全解释这两个群体之间的收入差距。⑨

大量的研究证明,外来农民工的人力资本总体上的确低于城市工人。⑩在人力资本决定收入回报的情况下,人力资本高的人收入回报也高,由此外来农民工的收入回报从总体上也应该是低于当地城市工人。那么这两个群体在人力资本回报率上的实际关系又是怎样的?即:对于拥有相同人力资本的外来农民工和城市工人来说,或者对于户籍性质(或者流动状态)不同但人力资本相同的劳动者来说,他们的人力资本回报率是否一致?如果户籍性质、流动状态不同的劳动者在人力资本的回报率上确实存在着差异,差异的大小又是否与人力资本的高低相关?此外,基于户籍身份和流动状态的各劳动力群体之间的收入差距是暂时的还是固定不变的?如果是固定不变的,则从另一个角度说明了劳动力市场中存在着基于户籍或流动状态的歧视,但如果是暂时的,则至少说明这种歧视在逐渐减弱或者是可以克服的。另外,如果收入差距不是固定不变的,那么变化的幅度是否随人力资本的不同而不同?比如,人力资本高的两组劳动力之间的收入逐渐趋同,但人力资本低的两组劳动力之间的收入差距不变?

移民的自我选择性(self-selection)和人力资本转换理论认为,无论劳动力市场中是否存在着对移民的歧视,迁移之初,移民在收入上相较于非移民总是处于劣势,但劣势是有可能改变的,改变所需的时间长短是测量移民同化速度的一个重要指标。在输出地,选择迁出的人并不具有随机性。如果输出地中选择迁移的人多是能力较高的人,迁移之后他们的收入有望追上输入地的本土居民,此为正向的自我选择(positive self-selection);反之,如果输出地中选择迁移的人多是能力较低者,迁移后他们在输入地的收入劣势将很难改变,此为负向的自我选择(negative self-selection)。(11)

能力由两部分组成,一种是可观察到的技能,比如工作经验、教育程度等,另一种是观察不到的个人内在特质,比如积极主动性、毅力等。出于经济目的而迁移的人(经济移民)通常是那些相对而言比较能干、有闯劲、主动性更强的人,并且相较于迁入地的劳动者而言,移民追求经济利益的驱动力更强,即他们的自主迁移中存在着择优机制(favorable self-selection)。(12)

迁移之初,移民与非移民之间的收入差距取决于输出地和输入地两个劳动力市场之间的技能转化率(skill-transferability rate)。由于输入地和输出地在学校的教学质量上可能存在差异,或者两地之间的科技发展水平不一致,同等教育程度传授的知识的技术含量(技术先进程度)不同,又或者输入地和输出地的劳动力市场规则不同,具体职业对技能的要求不同等等,移民在迁移前所接受的学校教育和积累的工作经验不一定适用于迁入地的劳动力市场。有的移民还面临语言障碍,再加上移民可能不了解迁入地劳动力市场中的求职方式和工作规则,而迁入地的雇主对于移民迁移之前所接受的学校教育和积累的工作经验也无法给出正确的评估或者有所质疑等等,这一切都使得移民在迁移之前所积累的人力资本在迁移之后只能被部分接受。因此新移民在教育水平与工作职位的匹配上常常出现“过度教育”(overeducation)的状况。也因此在迁移初期,与拥有同等人力资本的非移民相比,移民的收入低于非移民。(13)

技能转换率的大小在很大程度上取决于输出地和输入地在教育、技术以及劳动力市场方面的相似度,以及语言的相通性等,比如从发达的英语国家迁移到美国的移民的技能转换率高于从不发达、非英语国家迁移到美国的移民。而对于接受过高等教育的、从加拿大迁移到美国的移民来说,他们的跨国迁移类似于在同一劳动力市场内部的工作转换,迁移是为了找到一份报酬更高、条件更好的工作。(14)

迁移之后的最初几年,移民通过各种方式了解输入地劳动力市场,学习新工作所需技能。新移民的职业转换率平均来说高于非移民,而职业转换的过程也是了解输入地劳动力市场、积累工作经验、找到与自己的人力资本更加匹配的职位的过程。同时雇主也需要时间考察新移民,以正确地定位他们的人力资本价值。经过一段时期的熟悉、学习与适应,再加上内在的主动性和努力程度、比当地劳动力更强的趋利动机等因素的作用,移民的人力资本回报率将超过非移民,而他们的收入也最终很可能会赶上甚至超过非移民。对美国的国内移民和国际移民的研究也证实,迁移之初移民的工资低于非移民,但经过一段适应期后,移民的工资增速超过了非移民,再经过一段时期之后,移民的收入追上甚至超过了非移民,并且国内移民追赶的速度快于国际移民。(15)

影响移民收入增速的因素包括:一是他们最初的技能转换率,技能转换率越高,则移民初期与非移民的收入差距越小,之后收入增长的速度也越低。二是移民在输入地积累的人力资本能够直接提升他们的收入。三是与短期移民相比,长期移民更愿意投资于学习输入地劳动力市场所需技能,因此收入提升的速度也更快。四是移民在输出地积累的人力资本可以帮助他们更快地积累起输入地劳动力市场所需的人力资本,迁移前的人力资本水平越高,越有助于他们尽快地适应输入地的劳动力市场、学习新职业所需要的技能,他们在收入上追赶非移民的速度也越快,他们与非移民在经济地位上融合的速度也越快。(16)

人力资本的转换问题涉及教育和技能等方面的转换。在中国,教育存在着显著的城乡差异。农村中小学在师资、教学、设施等方面均落后于城市学校,并带来了教学质量方面的差异。(17)并且,由于城乡发展不均衡和区域发展不均衡,各地的生产生活方式也存在着很大差异。乡村人口日常工作和生活中积累的经验恐怕并不适应于城市生活,在不发达地区积累的工作经验也很难完全用于发达地区的工作之中,因此流动人口在流动前所积累的人力资本可能只能部分得到转化。起码在流动的初期,即使劳动力市场上不存在基于户籍性质和流动状态的差别对待,拥有相同人力资本的流动人口与非流动人口之间也可能存在着收入回报差异。但流动之后所积累的人力资本则会弥补流动初期人力资本转换不足的问题,提升流动人口收入增加的速度。如果这样的情况发生,那么即使流动人口的收入在初期低于非流动人口,但假以时日,流动人口的收入有望赶上非流动人口。本文将从移民的自我选择理论和人力资本转换理论出发,探讨流动人口在流动之前和之后所获取的人力资本是否会促进他们收入的增长,缩小其与当地劳动力之间的收入差距。

对于所研究的城镇劳动力市场上的四组劳动力(本地工人、本地农民工、外来工人、外来农民工)来说,本地工人是当地劳动力市场上的“土著”,其他三个群体在某种程度上都属于“外来者”:本地农民工虽然无须迁移,但他们经历了职业的非农转换,外来工人经历了城镇劳动力市场之间的转换,而外来农民工则既经历了劳动力市场转换,也经历了职业的非农化。因此,我们把本地工人作为参照群体,以他们的人力资本回报率作为城镇劳动力市场中人力资本回报的参考值。

对国内城市劳动力市场的研究发现,外来农民工多是出于经济利益而选择流动,相对于农村留守人口,他们更加年轻,教育程度也更高,(18)因此至少在来自乡村的流动人口中存在着正向的自我选择机制。在进入城市之后的最初几年,外来农民工的职业转换率高于本地城市工人,且转换率对外来农民工收入的提升作用大于本地城市工人。(19)因此,从移民的自我选择和技能转换理论出发,我们预计:

假设1:随着外来劳动力在输入地积累的人力资本的增加,他们与本地劳动力的收入差距将缩小。

根据相关理论,技能转换率决定了迁移之初移民与非移民之间的收入差距,以及之后移民的收入增长速度,而劳动力市场之间的相似度又决定了迁移之初的技能转换率。(20)那么城镇劳动力市场中的各组劳动力在迁移之初的技能转换率方面是否存在着差异?

与本地工人相比,外来工人经历了城镇劳动力市场之间的转换。鉴于国内经济发展中存在着地区之间的不平衡,在城镇劳动力市场之间也可能存在着技术水平、产业结构等的差异,外来工人在进入一个新的劳动力市场时,也需要时间学习和适应,由此推导出在流动的初期他们的技能水平并不能得到完全的转换,其人力资本回报率低于本地工人。但与两个农民工群体相比,外来工人更加熟悉和了解城镇劳动力市场及其规则。相较于农民工群体拥有的农业生产和生活经验,外来工人在流动之前所积聚的非农工作经验更加适合于输入地城镇劳动力市场,也更有可能得到输入地劳动力市场的承认。因此他们的技能转换率应该高于两个农民工群体。再考虑到农民工的教育多是在乡村完成,而非农户籍的劳动力(本地和外来工人)的教育有较大的可能是在城镇完成的,教育的城乡差异也可能导致他们在技能转换率方面的差异。

本地和外来农民工都经历了职业的非农转化。本地农民工可能比外来农民工更熟悉当地劳动力市场,也拥有更多的社会资源,因此有可能谋得条件更好、收入更高的工作。如果用迁移前的教育水平指代迁移前的技能水平,我们提出:

假设2:在流动初期,外来工人的教育回报率低于本地工人,但高于本地农民工,本地农民工的教育回报率高于外来农民工。

从教育程度与技能转换率的关系方面看,教育程度越低,从事的职业的技能要求也越低,从业人员在教育质量方面即使存在着差异,也难以体现(比如从事纯体力劳动),也就是说教育的技能转换率比较高。而教育程度越高,从事的职业的技能要求也越高,从业人员也需要更长的时间学习相关技能,或者获取相关技术认证。由此看来,教育程度低的外来劳动力需要时间熟悉当地劳动力市场,而教育程度高的劳动力不仅需要时间熟悉当地劳动力市场,还需要时间学习特定工作技能,积累工作经验,因此我们提出:

假设3:在流动之初,教育程度越低,本地工人与其他群体间的收入差距越小;教育程度越高,本地工人与其他群体间的收入差距越大。

迁移后收入增长的速度也取决于迁移时的人力资本转换率,转换率越高则收入增长的速度越慢。并且,移民在迁移之前的技能水平也会影响到他们迁移之后的收入增长速度,之前的技能会帮助他们更快地学习与适应新工作的要求,收入的增速也就越快,(21)因此:

假设4:流动之前的人力资本越低,流动后收入增长的速度越慢;流动之前的人力资本越高,则流动后的收入增长的速度越快。

二、数据与方法

本文的数据来源于2005年全国1%人口抽样调查,研究对象为18—59岁、居住于城镇、上个星期从事了一小时以上的劳动、并报告了上个月劳动收入的非农职业人口。最终获取的45万有效样本来自31个省市自治区的345个地区和地级市。

我们将居住地与户籍地属同一个县/市/区的人口定义为本地人口,户籍在外县/市/区的为流动人口,(22)也即流动是指跨县流动。(23)根据户籍性质和流动状况,研究对象被分为四组:一是本地农民工,指从事非农职业的本地农业户籍人口。二是本地工人,指本地非农户籍劳动力。三是外来农民工,指跨县流动的农业户籍劳动力。四是外来工人,指跨县流动的非农户籍劳动力。前两组为本地劳动力,后两组为外来劳动力(流动劳动力)。

因变量为收入的自然对数。收入定义为2005年10月份的劳动收入(问卷中的R25),包括现金和实物折合金额收入。(24)资料搜集中设置了收入上限,由于只有8个人的收入超过了上限,我们删除了这8个人。

自变量为人力资本,包括两部分:教育程度和工作经验。教育程度分为小学及以下,初中,高中、高等教育(大专及以上)。工作经验分为总的工作经验和流动后积累的工作经验。我们用间接的方法测量总工作经验,即用年龄减去6,再减去从教育程度转换而来的受教育年限,(25)并从14岁算起。(26)流动之后积累的工作经验用流动人口离开户籍地的时间长短来测量(“流动时长”),也从14岁算起。因为问卷中离开户籍地的时间是定序变量,分为“半年以下”,“半年至1年”、“1年至2年”……“5年至6年”以及“6年以上”等,为了简便,我们取组中值,将其建构为一个连续变量,并用6年作为上限(离开户籍地“6年以上”的人较少),这样可能导致高估其效应,但不影响统计估计的方向性(正或负),算是一个折中方案。

控制变量包括性别、城镇状况、周工作时间(小时)、工作部门、行业和职业等变量。城镇分类(“镇”和“城区”)来源于国家统计局2005年1%人口抽样调查。(27)部门为一系列的虚拟变量,分为国有企事业单位,集体所有制单位,企业主或自营劳动者,私营或其他类型企业雇员四类。我们对行业进行了简化处理,将其归并为五类:农林牧渔业,采矿业、制造与建筑业,服务业1(交通运输、邮政、金融和房地产业等),服务业2(批发、零售和商业服务业等)以及教育、科研与公共管理。职业共分为五类:国家机关、党群组织、企事业单位负责人,专业技术人员,办事人员和有关人员,商业、服务业人员,生产、运输、设备操作人员及有关人员。部门、行业和职业都是控制变量,数据分析中未构建它们与户籍性质—流动状况的交互项。

需要指出的是,一些从收入增长曲线探讨移民融合的研究并未纳入有关职业的信息,因为移民的融合过程包括了频繁的职业流动。(28)但由于国内城镇劳动力市场中各组劳动力具有鲜明的部门、行业与职业分布特征,这些特征可能对他们的收入具有一定的影响作用,因此我们在此控制了此类信息。(29)

由于没有一个可供直接使用的CPI地区差指数,我们选择使用固定效应(fixed-effect)线性回归模型,以控制地区间工资水平差异以及其他的地区性差异。(30)之所以控制地区而不是省的固定效应,是因为各省之内不同地区之间在工资水平和其他方面变异也很大。(31)本文的基本模型为:

模型的左边为居住在地区i的劳动者j的上月收入的自然对数。模型右边的MIG代表户籍和流动状态,为一系列二分变量;EXP代表工作经验及其平方;EDU代表教育程度变量,

为控制变量。

为控制变量。 为地区固定效应。根据考察问题的不同,模型右边将添加不同的变量。

为地区固定效应。根据考察问题的不同,模型右边将添加不同的变量。三、基于户籍和流动状态的各劳动力群体的特征

由于流动人口最主要的流向是从农村流入城市,从农业流入非农业,(32)为了更准确地考察城市化过程中流动与户籍对收入的影响,我们将研究对象定位于居住在城镇地区、从事非农职业的就业人员,并以本地工人作为参照群体。但为了更好地了解四种劳动力的群体特征以及流动人口的自我选择性,描述分析中将他们与全国劳动力市场中的相应人群进行比较。

数据显示(见表1),2005年全国18—59岁的从业人口中,88%的人留在户籍地所属的县/市就业(本地劳动力),其中农业户籍的约占67%,非农户籍的约占22%;另有约12%的人跨县就业(外来劳动力),农业和非农户籍各占9%和3%,因此就全国范围看,外来劳动力的比例不算很高。但在城镇劳动力市场中外来流动劳动力所占比例达到27%,其中19%为农业户籍,8%为非农户籍;另有20%的劳动力为本地农业户籍。由此可见,城镇非农劳动力市场中的“外来者”(包括本地农民工)几乎占到一半(47%)。

就性别比来看,在全国农业和非农户籍的劳动力中,男性分别占53%和58%。而在两组外来劳动力中,男性所占比例均为57%(见表2)。在城镇劳动力市场上,本地农业户籍的劳动力中男性所占的比例非常高,超过60%,(33)其他三个群体中的男性的比例相差不大。这些数据表明:正如其他研究所发现的一样,农业户籍劳动力中,男性更有可能外出务工,(34)也更有可能就地转移到非农职业。不过在城镇劳动力市场上,两个外来劳动力群体与本地非农户籍劳动力的性别分布相差不大,特别是外来农民工群体中男性所占的比例并不显著地高于其他两个非农劳动力群体。

在年龄方面,全国农业和非农户籍劳动力的平均年龄相差不多,前者为37.7岁,后者为37.3岁,而农业和非农户籍流动劳动力的平均年龄分别为30.5岁和33.5岁,表明无论是在农业还是非农户籍的劳动力中,年轻人更倾向于外出工作,并且年轻化在农业户籍的流动劳动力中更加明显。此外,农业户籍的劳动力中年轻人也更有可能就地转移到非农职业。在城镇劳动力市场中,外来劳动力的平均年龄明显地低于本地劳动力,其中外来农业户籍劳动力群体是最年轻的,外来非农户籍劳动力次之,本地非农户籍劳动力是最年长的群体。

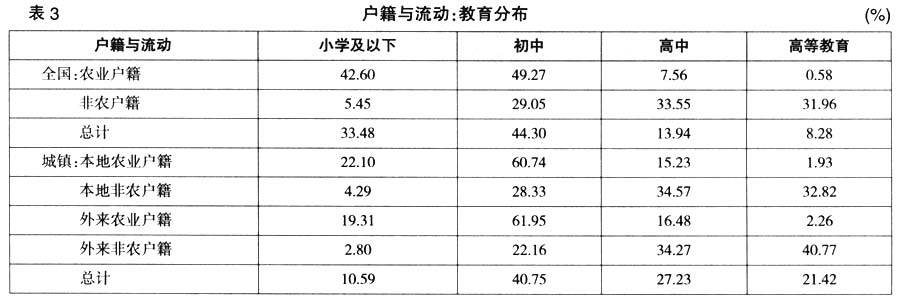

对各组劳动力的教育水平的比较发现(见表3),四组劳动力中,外来非农劳动力的教育水平最高,他们中41%的人接受过高等教育;本地非农劳动力次之,外来农业户籍劳动力的教育水平位列第三,而本地农业户籍劳动力的教育水平是最低的。非农户籍的劳动力的教育水平远远高于农业户籍劳动力;在户籍内部,流动劳动力的教育水平高于非流动劳动力,但差距不算很大。因此户籍性质对教育分布的影响远远大于流动状态(本地与外来)。

此外,将城镇劳动力市场中各组劳动力与全国劳动力市场中农业与非农户籍劳动力的教育分布进行比较后发现,无论是农业还是非农户籍,教育程度高的人都更有可能选择流动或者就地转向非农职业(如本地农业户籍劳动力)。

本地农业户籍的劳动力因为平均年龄偏大,受教育程度最低,因此他们总的工作年限(工作经验)最长(见表4,城镇劳动力市场),平均达到21年,但与本地非农户籍劳动力的差距不大。两个外来劳动力群体总的工作年限基本相等,但外来非农户籍劳动力的流动时长(离开户籍地的年限)稍长于外来农业户籍劳动力(3.32年与3.09年)。在总工作经验方面,本地与外来劳动力之间的差距远远大于不同户籍劳动力之间的差距。

综合看来,农业户籍人口中,男性、年轻人和教育程度较高者更有可能流动或者就地进入非农职业;非农户籍人口中,年轻人和教育程度较高者更有可能流动。非农户籍中流动者和非流动者之间的差距小于农业户籍中的流动者与非流动者之间的差距。由此看来,在外出务工问题上,非农户籍和农业户籍的劳动力中都存在着正向选择机制(年轻、教育程度高的人更有可能选择外出),在农业户籍劳动力的就地非农化方面也存在着一定的正向选择机制。

从人力资本角度看,在总的工作经验方面存在着以流动状态划界的情况:本地与外来劳动力之间的差距远远大于农业与非农户籍劳动力之间的差距。与本地劳动力相比,两个外来劳动力群体都更加年轻,总的工作经验更短。但在教育程度上存在着很明显的以户籍性质划界的现象:非农户籍劳动力的教育程度远远高于农业户籍劳动力。在户籍内部,外来工人的教育程度高于本地工人,外来农民工的教育程度虽然稍高于本地农民工,但二者之间的差异小到可以忽略不计。

各组劳动力的平均工资看起来仿佛体现了他们在教育程度上,而非工作经验方面的差异(见表5)。在城镇劳动力市场中,本地农业户籍劳动力的收入是最低的,其次是外地农业户籍劳动力,而外地非农户籍劳动力的收入则是四组中最高的。收入差异确实完美地体现了四个群体在教育程度上的排序,但存在着两个疑问:一是教育程度差距相对较小的两个非农户籍群体之间的收入差异非常大,外地非农户籍劳动力的平均收入远远高于本地非农户籍劳动力,二者相差620元(=1802-1182)。二是教育程度差异较大的本地非农户籍和外地农业户籍群体之间的收入差异却相对较小,仅相差163元。看起来户籍性质和流动状态对各个群体的收入的影响并不一致,但二者都可以提高群体的平均收入。

就群体特征来看,不同户籍身份和流动状态的劳动力在人口学特征、人力资本等方面的确存在着一定的差异,这些差异或许可以部分解释群体之间的收入差异,比如外地农民工相对较低的教育程度使得他们在收入方面低于本地城市工人。(35)但在控制了这些特征之后,各群体劳动力之间是否还存在着收入差异?此外,当引进了本地农业户籍和外地非农户籍的劳动力之后,四个劳动力群体之间的教育程度差异恐怕不足以解释他们之间的收入差异。那么是否存在着另外的影响因素,这些因素之间的关系是怎样的,这是下一步要讨论的问题。

四、流动、户籍与人力资本回报

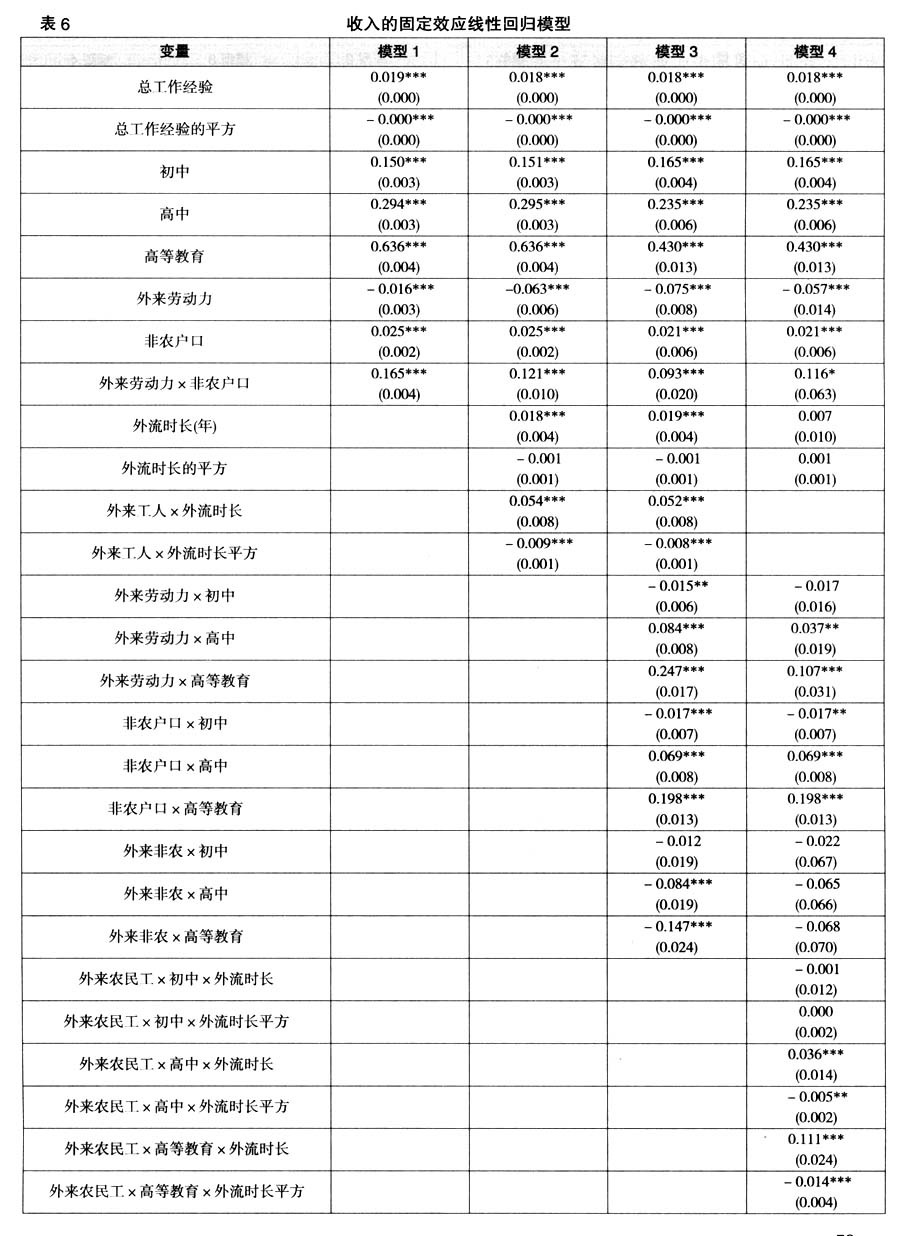

我们使用四个模型考察城镇非农劳动力市场上户籍性质、流动状态和人力资本对收入的影响(见表6)。模型1比较了户籍性质和流动状态对收入的影响;模型2考察了流动后积累的人力资本(流动时长)的影响;模型3考察了流动、户籍与教育程度之间的交互作用,以检验不同户籍和流动状态的劳动力在人力资本回报方面是否存在差异;模型4则考察了流动时长与教育程度之间的交互作用。(36)

模型1是一个简略模型,在假定各组劳动力的人力资本回报一致的情况下,比较了群体间的收入状况。统计结果显示:两个外来劳动力群体在城镇劳动力市场上的表现差异极大。外来工人具有压倒性优势,在收入上把其他三个群体远远地甩在了后面。四组劳动力的收入由高到低依次为:外来工人、本地工人、本地农民工、外来农民工。作为参照群体的本地工人的收入比外来工人低16%左右,但比本地和外来农民工分别高2.5%和4%。户籍性质确实是决定收入的重要影响因素,两个非农户籍群体的收入高于两个农业户籍群体;流动状态对外来工人和外来农民工的影响作用不一致。外来农民工群体的收入确实低于本地的两个劳动力群体,但收入差距相对来说不大。而外来工人并不受外来身份的影响,在本地劳动力市场上的收入甚至远远地超过了本地工人。

由于外来农民工和外来工人群体之间差异很大,因此当模型2引入外来劳动力在输入地劳动力市场积累的工作经验变量(流动时长)时,将其与户籍性质做了交互。统计结果发现,在控制了其他变量的情况下,本地工人的收入比初入本地劳动力市场的外来工人低6%,但比初入城镇劳动力市场的外来农民工高9%,比本地农民工高2.5%。(37)与模型1相比,本地工人相对于外来工人的劣势减小(从16%到6%),但相对于外来农民工的优势加大(从4%到9%)。这表明,外来劳动力流动之后的收入的增速超过了本地工人。并且可以预测,大约在流动8年之后,本地工人和外来农民工的收入差距将缩小到不到1%。(38)不过,外来劳动力的工资增长速度与流动时长呈倒U形关系,在经过最初几年的加速增长之后,增长的势头逐渐放缓。此外,外来工人的工资增长曲线比外来农民工的增长曲线更加陡峭,表明增长的速度更快,达到顶峰所需的时间更短。

当引入教育与户籍—流动状态的交互效应之后(模型3),可以看到,不同劳动力群体在各教育阶段上的回报率并不一致。教育回报的效应被分解为主效应和交互效应两部分。在主效应以外,接受过高中及以上教育的外来劳动力或者非农户籍劳动力还会获得额外的教育回报。不过由于从这两方面得到的教育回报已足够大,流动状态(外来劳动力)和户籍性质(非农户籍)的交互作用不再能继续提升教育的回报率。但综合起来看,外来工人在各个教育阶段的回报率都高于其他三个群体。

再进一步引入教育程度与两组外来劳动力的流动时长的交互项之后(模型4)发现,外来劳动力的工资增长曲线与他们的户籍性质、教育程度以及流动时长密切相关。无论是外来农民工还是外来工人,教育程度越高,在输入地积累的工作经验越多,在一定时期内工资增长的速度就越快。

模型2、3和模型4中其他变量的回归系数在各模型之间基本保持稳定,因此我们主要针对模型4的一些估计结果进行详细解释。

在全国城镇非农劳动力市场上(模型4),四组劳动力间收入孰高孰低与他们的人力资本和户籍性质、流动状态、流动时长密切相关。人力资本包括三个部分:教育程度、总的工作经验和流动人口在迁入地积累的工作经验(流动时长)。对所有四个群体来说,总的工作经验(年限)与收入之间是一条倒U形曲线,收入增长的速度取决于工作年限。

教育程度对收入的影响被分解为三个部分:一是四个群体的主效应都相同。二是与户籍性质—流动状态之间形成的多个交互效应。三是与流动时长之间形成的交互效应。为了更清楚地反映教育程度、户籍性质和流动状态各自的主效应和彼此形成的交互效应对收入的影响,我们把模型4中相关的主效应和交互效应转换为边际效应(见表7),并给出了回归系数的指数转换(

)。

)。

表7显示,首先,在每个群体内部,教育都是影响收入的重要因素。教育程度越高,回报率也越高。其次,在各群体内部,教育的作用并不相同。教育程度对外来工人的收入的影响作用最大,对本地农民工的影响作用最小。对于本地农民工来说,与只接受过小学及以下教育的人相比,接受过初中、高中或高等教育的人的收入分别增长18%、27%和54%;对于本地工人来说,与只接受过小学及以下教育的人相比,接受过初中、高中和高等教育的人的收入分别增长约16%(=exp(0.168-0.021))、36%和87%。外来农民工中,接受过初中、高中和高等教育的人比只接受过小学及以下教育的人的收入分别高出15%、30%和71%。外来工人的教育回报率是四个群体中变异最大的,接受过初中、高中、高等教育的人的收入比只接受过小学及以下教育的人分别高出约11%、30%和92%。

各劳动力群体之间也存在着教育回报率的差异。本地工人与新加入本地劳动力市场的外来工人相比,二者在初中及以下教育阶段的回报率差异不具统计显著性,但在高中及以上教育阶段后者显著性地高于前者。如果将本地工人的教育回报率当作当地劳动力市场的参考标准,外来工人所接受的教育在迁入地劳动力市场中可以得到充分的转换,并且技能越高,转换率越高。这显示,城镇劳动力市场之间不存在隔阂,外来工人在流动前获取的人力资本在流动之后可以得到充分的认可。对于他们特别是其中的高技能者,流动就是一次工作变动,流动的目的是寻找报酬更高、条件更好的工作。

从教育回报率上也可以看出外来农民工和外来工人这两个外来劳动力群体之间巨大的差异。初入当地劳动力市场的外来农民工在各个教育阶段的回报率都显著地低于本地工人,这与其他学者的发现是一致的。(39)不过差异的程度依教育程度的不同而不同,教育程度越高,在回报率上的差异越大,这也表明外来农民工迁移前的技能水平越低,在城镇劳动力市场上的技能转换率越高,而技能水平越高,技能转换率越低。

本地农民工与本地工人相比,他们在初中及以下阶段的教育回报率上的差异很小(初中阶段的差异不具统计显著性),(40)但到了高中及以上阶段,则教育水平越高,技能转换率越低,与本地工人的差距也越大。与外来农民工相比,本地农民工应该具备一定的优势,因为他们虽然也经历了职业上的非农转换,但他们作为本地人,可能更了解和熟悉当地劳动力市场的规则和要求。然而研究发现他们这种优势只是表现在教育程度较低者身上:在初中及以下阶段,本地农民工的教育回报率显著性地高于外来农民工,到了高中阶段,二者之间的差距不具备统计显著性,而到了高中以上阶段,外来农民工在教育回报率上超过了本地农民工。

外来劳动力在流入地劳动力市场中积累的工作经验将进一步提升他们的收入,提升的速度依户籍性质和教育程度的不同而不同。教育程度越高,工资增速越快;受过高中及以上阶段教育的外来工人的工资增速大于同等教育程度下的外来农民工。对于只接受过初中及以下教育的外来农民工来说,他们工资的增速与本地劳动力没有显著差别(相应的教育程度与流动时长的交互效应不显著),也因此他们与本地劳动力在收入上的差异是固化的。但对于一个接受了高中教育的外来农民工来说,在他们初入当地劳动力市场时,收入比同等教育程度的本地工人低大约11%(=exp(0.325-0.215)),4年之后二者的收入差距几乎消失。接受过高等教育的外来农民工在新入城镇劳动力市场时,他们的收入比同等教育的本地工人低大约17%,但两年之后,二者的收入基本持平。因此教育程度越高,就越有助于在新的劳动力市场中的人力资本积累,收入增长的速度越快。

外来工人在流动的最初几年收入的增速也与教育程度相关。教育程度在小学及以下者,其工资增长的速度与本地劳动力相同。而教育程度在初中及以上者,教育程度越高,收入的增速越高,并且增速超过了本地劳动力,这将进一步拉大他们与其他三个劳动力群体在收入上的差距。

概言之,外来工人在流动之前所积累的人力资本得到了迁入地劳动力市场的充分承认。教育程度在初中及以下者的教育回报率与本地工人相等,教育程度在高中及以上者的人力资本的回报率甚至超过了本地工人,这与假设2所推测的、流动多少会令外来劳动力的技能无法完全转换的结果不相吻合,也与假设3相悖,因为教育程度越高,其技能转换率也越高。由此看来,对于外来工人来说,流动并不妨碍其人力资本的发挥,甚至会促进高技能者人力资本更好地发挥。此外,外来工人还能进一步从流动中获利:与假设1和4所推测一致的是,在流动的最初几年,外来工人在流入地新获取的工作经验将进一步提升他们的教育回报率,或者说教育将促进他们在流入地劳动力市场的人力资本积累,提升其收入增长速度,强化他们对本地工人的收入优势。

但人力资本在农村到城镇劳动力市场之间并未得到完全的转换。初入城镇劳动力市场的外来农民工在教育各阶段上的回报率都低于本地工人,教育程度越高,回报率之间的差异越大,表明人力资本的转换率越低,但同时其在迁入地劳动力市场中的收入增长率也越高——反映在只接受过初中或以下教育的外来农民工的收入增速不受他们的流动时长的影响,而接受过中等(高中)或以上教育的外来农民工,人力资本越高,流动后所积累的人力资本对收入的提升作用也越大。假设1、2、3、4对外来农民工群体是适用的。

本地农民工虽无须跨地域流动,但他们和外来农民工一样,经历了职业的非农转化。他们在城镇劳动力市场中的人力资本回报率在初中及以下阶段高于外来农民工,但在高中及以上阶段与外来农民工相似。由此看来,对当地劳动力市场的了解与熟悉仿佛只是对他们中教育程度较低者有一定的作用,使得他们的收入回报高于外来农民工。不过由于无法获得并控制其非农转换的时长,即他们在非农职业中积累的工作经验,因此无法进一步对他们的人力资本的效用进行分解。但可以看到的是,他们在城镇劳动力市场中的待遇更加类似于外来农民工,而非本地工人。

五、结语

根据户籍性质与流动状态,本文将城镇劳动力市场中的所有劳动力分为四组,考察并比较了各组的人力资本回报率。人力资本分为教育和工作经验,后者又包括总的工作经验和流动后积累的工作经验两部分。研究发现,人力资本的回报率根据户籍性质、流动状态和流动时长的不同而不同。大体上看,外来工人的人力资本回报率最高,之后是本地工人和本地农民工。

不同群体在劳动力市场之间流动时拥有不同的技能转换率。流动对于外来工人来说不仅不会降低反而会提升他们的技能转换率,并且教育水平越高,技能转换率也越高。而外来农民工的流动与职业的非农转换使得他们在流动前所积累的人力资本无法得到完全的转换。初入城镇劳动力市场的外来农民工在各个教育阶段的回报率都低于本地工人,教育程度越高,技能的转换率越低。本地农民工在城镇劳动力市场中的境遇与外来农民工相似,但低技能劳动力(初中以下教育)的技能转换率高于外来农民工。

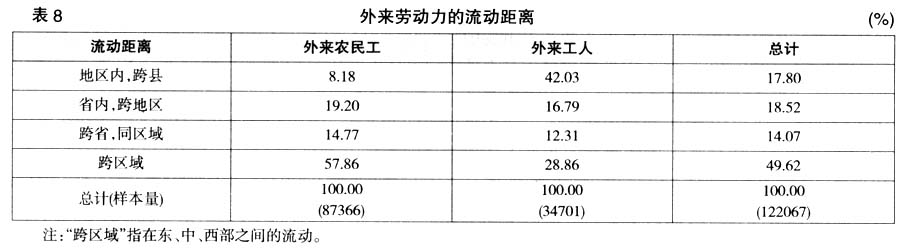

我们推测,外来工人在技能转换率方面的巨大优势可能在于他们中很大比例的劳动力是在高度相似的劳动力市场中的流动,流动是因为找到了技能回报率更高的工作,因此不涉及技能转换率不充分的问题。2005年的人口抽样数据也显示(见表8),42%的外来工人是在同一地区内部的劳动力市场之间流动,(41)或许可以视之为同一个劳动力市场内部的流动。(42)相比之下,只有8%的外来农民工是在同一地区内部的流动,高达73%的外来农民工跨省流动。这表明,外来农民工与外来工人虽然均为正向选择式的移民,但他们在流动的动机与模式上存在很大差异。

另外,外来劳动力,无论是外来工人还是外来农民工,在输入地劳动力市场所积累的工作经验会促进他们的收入增速,使得他们在最初几年的工资增长速度超过了本地工人,并且教育程度越高,工资的增速也越高。对于接受过高中或以上教育的外来农民工来说,他们的收入劣势并不会永远持续,随着他们逐渐积累起与城镇劳动力市场相适应的人力资本,其与本地工人之间的收入差距将逐渐缩小甚至消失。

城镇劳动力市场中四个劳动力群体的表现揭示了外来工人、外来农民工和本地农民工群体的自我选择性。无论是外来工人还是外来农民工都表现出正向自我选择的倾向。一方面,技能较高者更有可能选择流动,另一方面,自愿选择了流动的人具有高度的主动性和强烈的获利动机,他们在迁移之后会主动学习新工作所需技能,尽快适应输入地劳动力市场。因此,虽然外来工人在流动初期的收入已经等于或高于同等教育程度的本地工人,但他们中的高技能者的收入增速在流动之后的最初几年依然超过了本地工人,这进一步强化了他们的收入优势。而对于拥有较高技能的外来农民工来说,即使他们在流动的初期处于收入劣势,但经过一段时期之后,他们能够克服户籍制度的障碍,在收入方面追上本地工人。但对于本地农民工来说,虽然他们的非农转换也属于正向的自我选择,但由于无须离开自己的家乡,其迁移成本远低于外来劳动力,因此正向选择的效应对他们而言不如对另外两个外来劳动力群体显著。

移民收入的增长速度也反映了他们与迁入地劳动力市场的融合问题。(43)从外来工人和外来农民工流动后的收入增长曲线看,外来工人在经济地位上与本地工人之间并不存在区隔,他们甚至在流动之初就已经实现了与本地工人之间的经济平等。对于外来农民工来说,虽然在流动之初的经济地位低于本地工人,但经过一段时期之后,他们中的高技能者的收入将追上本地工人,实现经济地位的融合。而低技能者的收入劣势则无法改变,他们在经济地位上很可能将一直处于城市社会的最底层,低于拥有相同技能的本地工人。(44)本地农民工的处境与外来农民工相似。总的看来,外来劳动力与城镇本地劳动力的融合是一种分层融合,或者说有区隔的融合(segregated integration)。(45)技能较高的外来劳动力可以实现与城镇本地劳动力中技能较高者的融合,而低技能者在迁移之后则处于城镇社会的底层,与城镇当地社会中的低技能者融合。这也说明,在促进外来人口的社会融合方面,工作的重点应该放在外来农民工和本地农民工中的低技能者身上,并且也需要从源头着手,在农村普及九年制义务教育之后,大力推广中等教育程度的实施与普及。

本研究的发现也揭示了几个问题,一是迁移人口在城镇劳动力市场上的融合速度与其人力资本密切相关。人力资本越高,融入的速度越快。二是外来工人和外来农民工在城镇劳动力市场上的融合道路非常不同。前者与本地劳动力之间在劳动力市场上不存在融合障碍;而后者在城镇劳动力市场上的融合因人力资本的高低而不同。这表明外来农民工和外来工人群体在流动的自我选择性方面可能存在差异,而这一点又可能与迁入地与迁出地的社会经济特征、迁移的动机以及迁移模式相关,对此还需要进一步的比较研究。三是关于劳动力市场中的歧视问题。以往研究中将所有外来农民工与本地工人在收入差距上未能解释的部分多归因为劳动力市场中对农民工的歧视,我们在研究中也确实发现两个农民工群体的收入均低于两个非农户籍群体。但外来和本地农民工经历了地域(跨县)或/和职业身份(非农化)的转换,他们在城镇劳动力市场中的收入劣势是否也部分地来源于他们的初入职者的身份呢?本研究的确发现,在经过一段时期的熟悉与适应之后,外来农民工中的高技能者的劳动收入有望追上本地工人,这可能表明,如果城镇劳动力市场中存在着对外来农民工的身份歧视,其并非是整齐划一的,歧视的程度(甚至歧视与否)取决于外来农民工的技能水平,抑或其他的人口和社会经济特征。特别是随着目前许多农村出身的大学生倾向于保留农业户籍,(46)根据户籍性质而定义的外来农民工的内涵也开始发生改变,对外来农民工的研究亦需要更加精细化的设计。

责任编辑:冯小双

注释:

①于猛:《城镇化率不是越高越好》,《人民日报》2011年4月11日,第17版。

②王美艳:《城市劳动力市场上的就业机会与工资差异——外来劳动就业与报酬研究》,《中国社会科学》2005年第5期。

③段成荣、孙磊:《流动劳动力的收入状况及影响因素研究》,《中国青年研究》2011年第1期;原新、韩靓:《多重分割视角下外来人口就业与收入歧视分析》,《人口研究》2009年第1期;李骏、顾燕峰:《中国城市劳动力市场中的户籍分层》,《社会学研究》2011年第2期;章元、王昊:《城市劳动力市场上的户籍歧视与地域歧视》,《管理世界》2011年第7期。

④胡枫:《中国农村劳动力转移的研究:一个文献综述》,《浙江社会科学》2007年第1期。Sylvie Démurger, et al., "Migrants as Second-Class Workers in Urban China? A Decomposition Analysis," Journal of Comparative Economics, vol. 37, no. 4(2009), pp. 610-628;李骏、顾燕峰:《中国城市劳动力市场中的户籍分层》,《社会学研究》2011年第2期。

⑤通常把由不可解释的因素造成的收入差异归因于户籍歧视。Xin Meng and Zhang Junsen, "The Two-Tier Labor Market in Urban China," Journal of Comparative Economics, vol. 29, no. 3(2001), pp. 485-504;王美艳:《城市劳动力市场上的就业机会与工资差异——外来劳动就业与报酬研究》,《中国社会科学》2005年第5期;李骏、顾燕峰:《中国城市劳动力市场中的户籍分层》,《社会学研究》2011年第2期。

⑥田丰:《城市工人与农民工的收入差距研究》,《社会学研究》2010年第2期。

⑦王甫勤:《人力资本、劳动力市场分割与收入分配》,《社会》2010年第1期。

⑧Sylvie Démurger, et al., "Migrants as Second-Class Workers in Urban China? A Decomposition Analysis," pp. 610-628.

⑨李培林、李炜:《近年来农民工的经济状况和社会态度》,《中国社会科学》2010年第1期。

⑩王美艳:《教育回报与城乡教育资源配置》,《世界经济》2009年第5期;李培林、李炜:《近年来农民工的经济状况和社会态度》,《中国社会科学》2010年第1期。

(11)George Borjas, "Self-Selection and the Earnings of Immigrants," The American Economic Review, vol. 77, no. 4(1987), pp. 531-553.

(12)Barry Chiswick, "Are Immigrants Favorably Self-Selected?" The American Economic Review, vol. 89, no. 2(1999), pp. 181-185.

(13)Barry Chiswick and Paul Miller, "The International Transferability of Immigrants' Human Capital Skills," Economics of Education Review, vol. 28, no. 2 (2009), pp. 162-169.

(14)Barry Chiswick, "The Effect of Americanization on the Earnings of Foreign-Born Men," Journal of Political Economy, vol. 86, no. 5(1978), pp. 897-921; Barry Chiswick and Paul Miller, "The International Transferability of Immigrants' Human Capital Skills," pp. 162-169.

(15)Barry Chiswick, "The Effect of Americanization on the Earnings of Foreign-Born Men," Journal of Political Economy, vol. 86, no. 5(1978), pp. 897-921; George Borjas, et al., "Assimilation and the Earnings of Young Internal Migrants," pp. 170-175.

(16)Barry Chiswick, "The Effect of Americanization on the Earnings of Foreign-Born Men," pp. 897-921; Harriet Duleep and Mark Regets, "Immigrants and Human-Capital Investment," The American Economic Review, vol. 89, no. 2(1999), pp. 186-191.

(17)课题组:《缩小差距——中国教育政策的重大命题》,《北京师范大学学报》(社会科学版)2005年第3期。

(18)张永丽、黄祖辉:《中国农村劳动力流动研究述评》,《中国农村观察》2008年第1期。

(19)John Knight and Linda Yueh, "Job Mobility of Residents and Migrants in Urban China," Journal of Comparative Economics, vol. 32, no. 4(2004), pp. 637-660.

(20)Barry Chiswick, "The Effect of Americanization on the Earnings of Foreign-Born Men," pp. 897-921.

(21)Barry Chiswick, "The Effect of Americanization on the Earnings of Foreign-Born Men," pp. 897-921; Harriet Duleep and Mark Regets, "Immigrants and Human Capital Investment," pp. 186-191.

(22)数据中包括很少一部分流出人口,由于不属本文的探讨对象,因此未予保留。定义中未考虑流入的时长,而国家统计局对年度农民工的统计口径包括“外出6个月以上”指标。(参见国家统计局农村司:《2009年农民工监测调查报告》,2010年3月19日,http://www.stats.gov.cn/tjfx/fxbg/t20100319_402628281.htm,2012年1月5日)

(23)直辖市和地级市的市区内的跨区“人户分离”人口在此也被纳入流动人口范畴。虽然有学者探讨过这个问题(参见段成荣、孙玉晶:《我国流动人口统计口径的历史变动》,《人口研究》2006年第4期),但由于我们使用的数据库中未包括判断此类“人户分离”的关键变量,因此无法辨别出这些人口(直辖市的样本可以辨认出,但为了保持统计口径一致而放弃),这是本研究的遗憾之一。

(24)收入不包括福利收入。由于本文关注的重点是人力资本回报率,它影响的主要是劳动收入,因此我们认为使用不包括福利收入的劳动收入变量对本研究是合适的。

(25)教育程度与教育年限的转换是根据目前的教育体制建立的,小学为6年,初中9年,高中12年,大专15年,本科16年,研究生18年。如果受访者未完成相应阶段的教育(辍学),则减去1年。

(26)考虑到很多农村劳动力可能是小学毕业(或未毕业)之后直接开始工作,因此将劳动力年龄从16岁降为14岁。

(27)详细定义参见国家统计局发布的《关于统计上划分城乡的规定(试行)》(国统字[1999]114号文),http://www.stats.gov.cn:82/tjsj/ndsj/renkoupucha/2000pucha/html/append7.htm,2012年1月5日。

(28)Barry Chiswick, "The Effect of Americanization on the Earnings of Foreign-Born Men," pp. 897-921; George Borjas, et al., "Assimilation and the Earnings of Young Internal Migrants, " pp. 170-175.

(29)把职业信息放入模型后轻微地改变了相关自变量的统计估计值,没有改变估计的方向。

(30)对固定效应和随机效应(random effect)线性模型的Hausman检验结果确认了固定效应模型是合适的。

(31)所作的测试也表明,用“省”的固定效应替代“地区”后,一些变量的回归系数发生了方向性的变化。

(32)约有14%的流动劳动力流入农村地区。流动人口的产业和职业分布显示,只有5%的流动人口为农业从业人员,流入城镇的只有2%为农业从业人员。

(33)居住在城镇的本地农业户籍劳动力的平均年龄为38.16岁,男性占53.41%。

(34)张永丽、黄祖辉:《中国农村劳动力流动研究述评》,《中国农村观察》2008年第1期。

(35)李培林、李炜:《近年来农民工的经济状况和社会态度》,《中国社会科学》2010年第1期。

(36)由于篇幅所限,此表未列出控制变量的效应。此外,我们也对四组劳动力分别建立了模型,由于篇幅所限不展开讨论。读者可与作者联系:gxie@ruc.edu.cn.

(37)对本地农民工的估计可能有偏差,由于缺乏相关变量,无法控制他们非农转换的时长。

(38)若流动时长为8年,二者的收入差距=exp(0.025+0.063-0.018×8+0.001×8[2])。

(39)王德文等:《农村迁移劳动力就业与工资决定:教育与培训的重要性》,《经济学(季刊)》2008年第4期;李培林、田丰:《中国劳动力市场人力资本对社会经济地位的影响》,《社会》2010年第1期。

(40)由于无法控制本地农民工的非农转换的时长,此处的估计可能有偏差。

(41)可能有很多是在地级市的市区内部流动,但由于缺乏相关变量,无法给出具体数据。

(42)对此问题的验证需要考察输出地和输入地劳动力市场的宏观影响因素,这将是下一步的工作。

(43)George Borjas, "Immigration and Self-Selection," in J. M. Abowd, et al., eds., Immigration, Trade, and the Labor Market, Chicago: University of Chicago Press, 1991, pp. 29-76.

(44)因为没有本地农民工的相关信息,我们无法对他们的融合之路作出判断。

(45)Alejandro Portes and Min Zhou, "The New Second Generation: Segmented Assimilation and Its Variants," The Annals of the American Academy of Political and Social Science, vol. 530, 1993, pp. 74-96.

(46)马岳君等:《浙江“逆城市化”现象调查》,《法制日报》2010年8月19日,第4版。