内容提要:以出生性别比升高机理为基础,应用空间计量技术分析2000年份地市横截面数据和地理空间数据,实证研究各因素对出生性别比偏高的影响。结果表明:社会经济文化因素通过影响生育决策和生育行为进而引起出生性别比偏高,影响出生性别比升高的各因素存在空间相互作用,其空间自相关属于高高-低低类型;传统文化、公共政策、城镇化水平以及良好的社会法制环境将抑制出生性别比升高;经济发展水平、家庭收入、受教育程度和医疗发展水平将促使出生性别比升高;生育政策对出生性别比升高的影响不具有统计显著性。

关键词:出生性别比/性别失衡/空间分析方法作者简介:胡耀岭,河北大学 经济学院,河北 保定 071002;原新,南开大学 经济学院,天津 300071

一、引言

历次人口普查数据和人口统计资料显示,我国出生性别比自20世纪80年代初期开始偏高,且持续升高,第三、四、五、六次人口普查时的出生性别比分别为108.5、111.3、116.9和118.1。中国已经成为世界上出生性别比偏高程度最高的人口大国,也是发展中人口大国在人口转变过程中出生性别结构失衡最严重的国家。为有效遏制出生性别比升高势头并尽早使其恢复到正常水平,有必要对导致出生性别比升高的社会经济文化因素及其影响程度做深入分析。

关于出生性别比偏高影响因素的研究,现有文献颇丰。一致认为,男孩偏好是出生性别比偏高的根本原因,性别选择性流引产是导致出生性别比偏高的直接原因,社会经济文化中的其他因素在一定程度上促使了出生性别比升高。但在各因素对出生性别比影响及其影响程度上,看法不尽一致。第一个影响因素是妇女地位。顾宝昌等(1996)认为出生性别比失调反映了女性在家庭和社会中的地位和权益的不平等状况,妇女地位低下会进一步加剧出生性别比失调;[1]蔡菲等(2008)研究发现妇女社会地位与出生性别比之间存在较强的负相关关系,妇女社会地位对出生性别比的影响排在首位。[2]第二个影响因素是生育政策。原新、石海龙(2005)认为生育政策与出生性别比偏高之间没有直接的因果关系,生育政策通过影响家庭人口生育数量而间接作用于出生性别比;[3]张二力(2005)以“五普”数据为基础,认为实行较为宽松生育政策地区的出生性别比比较接近正常。[4]第三个影响因素是城市化。陈友华(2006)研究发现城市化与第一孩出生性别比失调同步发展,认为在现行的生育政策下和未来的一段时间内,城市化的发展可能会导致一孩出生性别比的上升;[5]杨菊华(2008)认为加快城市化步伐可以在短时间内缓解聚族而居的习俗,有效地弱化和抑制宗族观念和家族势力的影响。[6]第四个影响因素是人口迁移流动。郭志刚(2003)研究了外来妇女对北京市出生性别比的影响,认为外来妇女的生育性别比很高,拉升了北京市整体出生性别比水平;[7]陈卫、吴丽丽(2008)考察了中国城市地区出生性别比异常偏高的情况,认为外来人口并不是造成中国城市地区出生性别比偏高的唯一或主要的原因。[8]

仅就研究方法而言,现有文献主要采用定性分析和多因素统计分析方法对历次人口普查的出生性别比数据进行研究。但是,出生性别比偏高作为一种社会现象,将随人口迁移流动和文化交流传播而在多区域相互作用中发生。空间相互作用的存在打破了大多数古典统计分析中相互独立的假设。将古典统计方法应用于与地理位置相关的数据时,通常不能获取这些数据的空间依赖性,从而不能消除变量之间的多重共线性问题,这势必影响计量分析的科学性和研究结果的可靠性。因此,在处理地理区域的离散数据时,需要充分考虑这些区域离散化数据的空间相互依赖性,有必要引入空间分析方法,把握出生性别比的空间分布特征,探求出生性别比升高的空间临近效应及其影响机制,分析社会、经济、文化因素对出生性别比偏高的影响。

二、出生性别比升高的内在机理

出生性别比升高是多因素相互作用、共同影响的结果,出生性别比偏高是在一定条件下发生的,是人为干预自然生育过程的必然结果。事实表明,只有在具有强烈男孩偏好的国家和地区,在总和生育率下降和保持低生育率的阶段,才会出现出生性别比偏高问题;而在男孩偏好不强烈或者没有男孩偏好的国家或地区,其出生性别比一般处于正常值范围内。由此可见,强烈的男孩偏好是出生性别比偏高的必要条件和基础。然而,男孩偏好(甚或是强烈男孩偏好)并不必然导致出生性别比偏高,比如,我国在20世纪80年代之前的男孩偏好强度与当前的男孩偏好强度相比有过之而无不及,而统计资料表明当时的出生性别比与世界其他国家类似,均处于正常值范围内,因此,强烈的男孩偏好仅仅是出生性别比偏高的必要条件。那么,到底是什么因素导致了出生性别比偏高呢?

出生性别比偏高只有两种情况,一是多生男孩,二是少生女孩,当怀孕妇女数量一定时,几乎不存在第一种可能(尽管可以通过人工干预进行性别选择性受精,但其临床条件要求严格,经济成本较高,付诸行动者微乎其微,可以忽略不计),只有女婴出生数量的减少才是促使出生性别比严重偏高的原因。能可靠实现使应出生女婴未出生的唯一手段是,事先检测和鉴定胎儿性别,在确知所孕是女胎时,接受人工终止妊娠手术,最终使所孕女胎的孕情人为消失。只有现实社会具备了性别鉴定和流引产技术,且公众有能力获得性别选择性流引产技术及其相应服务时,才会导致出生性别比事实上的升高。经测算,如果有10%的孕妇或家庭具有强烈的男孩偏好、且能够便捷地获得性别选择技术和顺利实施性别选择性流引产的话,那么,其出生性别比将从107上升到118.89;如果将这一比例提高到20%,出生性别比将从107上升到133.75。由此可见,性别选择性流引产技术的普及和应用是出生性别比偏高的充分必要条件,是出生性别比升高的“必由之路”。

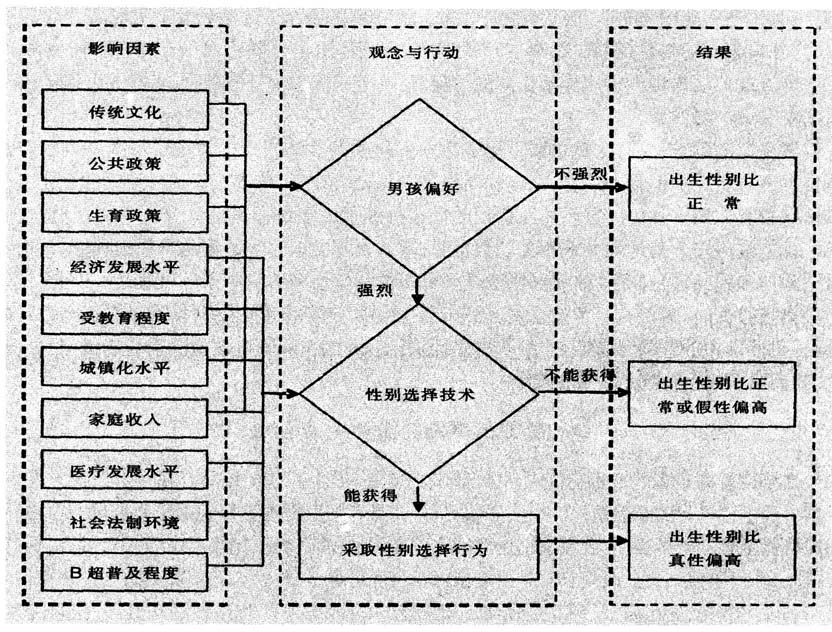

在男孩偏好方面,传统文化因素是男孩偏好产生的根源,生育政策、城镇化水平、公共政策、家庭经济状况等因素影响了男孩偏好的强弱程度,社会、经济、文化、管理、自然环境等因素的综合作用和共同影响导致了男孩偏好观念的产生和传递。性别选择技术的可及性受社会经济发展、医疗技术水平的提高以及执法环境的影响,地区经济发展水平、医疗卫生发展水平、家庭经济状况、B超诊断仪的普及情况、人工流产的社会接受程度、社会法制环境等因素决定了性别选择技术的可及性。当具有强烈男孩偏好的家庭能够便捷地获得性别选择技术时,他们将采取性别选择生育行为,最终导致出生性别比升高。社会经济文化因素对出生性别比升高的作用机理如图1所示。

图1社会经济文化因素对出生性别比升高的作用机理

三、模型构建

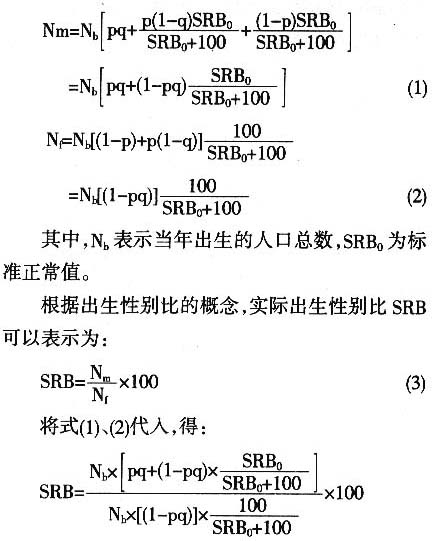

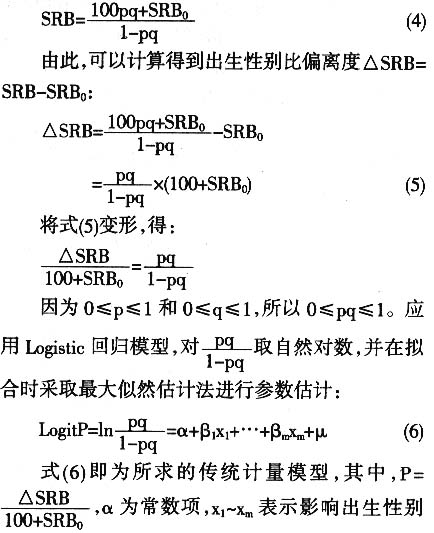

根据上述作用机理,出生性别比的升高主要决定于两个方面:一是强烈的男孩偏好,二是获得性别选择技术。当男孩偏好强度为p(0≤p≤1)、性别选择技术可及性概率为q(0≤q≤1)时,生育男孩和女孩的数量

分别为:

分别为:

整理并化简,得:

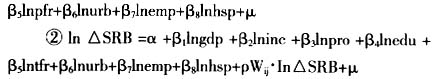

其中,α为常向量,X表示指标变量矩阵,β为相应的待估系数矩阵,W为空间权重矩阵,ρ为空间自回归参数。

四、变量选取和数据来源

1.变量选取

(1)经济因素:用“人均地区生产总值”(GDP)和“农村家庭纯收入”(INC)作为表征指标。其中,“人均地区生产总值”反映各个地区的经济发展水平,经济发展水平决定了基础设施的完备程度和社会文化的进步状况;“农村家庭纯收入”反映农村家庭的购买能力和生活水平,直接决定了其对性别选择技术服务的经济支付能力,同时也间接影响着男孩偏好及其偏好程度。

(2)文化因素:用“人均计生宣教费用”(PRO)和“妇女平均受教育年限”(EDU)作为表征指标。其中,“人均计生宣教费用”反映一个地区在开展人口计生宣教方面的投入,决定着新型生育文化在群众中的知晓率和普及状况,以及扭转人们重男轻女传统观念的效果;“妇女平均受教育年限”表示妇女的受教育程度,体现了妇女在家庭中的社会经济地位、接受新型生育文化以及生殖健康知识的能力,间接影响了妇女偏好男孩的强烈程度以及进行性别选择的可能性。

(3)社会因素:用“政策性总和生育率”(PFR)和“城镇化水平”(URB)作为表征指标。其中,“政策性总和生育率”反映一个地区计划生育政策的执行情况和人口计生工作的管理力度,体现生育政策对人们生育意愿的挤压和影响程度;“城镇化水平”反映地区社会发展水平,体现农村富余劳动力向城镇和非农产业转移的情况,以及经济组织形式和生产生活方式由传统乡村型社会向现代城市社会转化的状况,也体现了新型生育文化的覆盖面和对非法性别选择性流引产行为的社会监督程度。

(4)公共政策因素:用“非农产业的妇女就业率”(EMP)作为表征指标。该指标反映社会公共政策对女性权利和权益的保障,体现了妇女参与收入性劳动的状况以及妇女在社会和家庭中的经济地位,直接影响了家庭在生育决策中对孩子成本和效用的分析。

(5)医疗因素:用“每万人所拥有的卫生服务机构数”(HSP)作为表征指标。鉴于B超诊断仪普及情况的数据不易获得,只能用反映地区医疗卫生技术发展水平的指标进行替代,20世纪80年代以来,B超机逐渐在医疗卫生服务机构得到了应用和普及,卫生服务机构的数量能够在一定程度上反映 B超机的配备情况。这里的医疗服务机构包括了医院(公立和民营)、妇幼保健院、计生服务站,以此来间接表示医学诊疗技术和B超诊断仪的普及情况。

(6)空间权重矩阵:根据邻接标准,纯邻接权重矩阵指考虑W[,ij]为二元邻接矩阵的情形,当区域i和区域j邻接时,空间权重矩阵的元素{W[,ij]}为1,否则为0。与纯邻接权重不同,在出生性别比偏高的影响因素研究中,各地区在社会经济文化上的空间交互作用不仅与地域是否邻接相关,而且与其相互之间的距离有密切关系,因此,我们将基于点文件的距离束来创建空间权重文件,由此得出空间权重矩阵。

2.数据来源

由于计算出生性别比的样本量必须足够大,而对于地市级的人口数据来说,全国人口抽样调查资料一般并不满足这个要求,比如,2005年1%全国人口抽样调查资料中,各省份当年平均出生人口数为5197人,在3000人以下的有10个省份,如果将之再分配到地市级,其样本量会更低,有90%以上的地市数据在最低限(3000人)以下。因此,本研究的出生性别比数据将主要采用2000年全国人口普查资料中的长表数据(10%抽样),但是,由于个别地区的社会经济数据不完整,本研究只选取了全国331个地市进行研究。

对于社会经济文化因素的表征指标,其数据主要来源于各省(自治区、直辖市)及其所属地市的2000年人口普查、统计年鉴、统计公报、卫生统计年鉴、农业年鉴、人口与就业统计年鉴、社会经济统计年鉴、计划生育年报等资料,有的指标数据直接来源于上述统计资料,有的则以统计资料为基础,通过计算得来。就地理空间数据而言,其主要来源于国家基础地理信息中心的1∶400万中国地市级行政区划矢量地图,研究中用到的空间权重矩阵和各地市地理空间坐标等指标均来源于此,并以此地图作为空间分析的基础。

五、实证结果

为了消除各变量截面数据中的异方差,同时也便于分析各因素对出生性别比的边际影响,我们取上述变量指标的对数形式,计量模型可以用双对数线性形式表达①。在模型中,空间邻近关系基于各地市地理质心的距离标准,在分析中采用行标准化矩阵形式表示。

1.最小二乘法回归

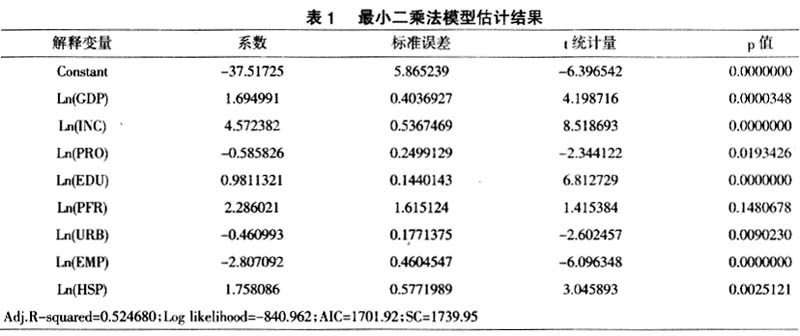

运用最小二乘法(OLS),将出生性别比偏高程度(△SRB)与人均地区生产总值(GDP)、农村家庭纯收入(INC)、人均计生宣教费用(PRO)、妇女平均受教育年限(EDU)、政策性总和生育率(PFR)、城镇化水平(URB)、非农产业的妇女就业率(EMP)、每万人所拥有的卫生服务机构数(HSP)进行回归分析,所得结果如表1所示。

根据拟合优度

和调整的拟合优度

和调整的拟合优度 ,OLS回归模型解释了大约53%的总变差。基于多变量正态假设和标准回归模型的对数似然性,结果中包含了对数似然、Akaike信息和Schwarz等三项标准值,其量值分别为-840.96、1701.92和1739.95,它们一致表明OLS模型的拟合程度较高。

,OLS回归模型解释了大约53%的总变差。基于多变量正态假设和标准回归模型的对数似然性,结果中包含了对数似然、Akaike信息和Schwarz等三项标准值,其量值分别为-840.96、1701.92和1739.95,它们一致表明OLS模型的拟合程度较高。在95%的显著水平下,除政策性总和生育率PFR外,其余变量的估计系数都是强显著的,其中, PRO、URB、EMP的系数为负值,GDP、INC、EDU、HSP的系数为正值。变量系数的正负反映了各因素变化对出生性别比偏高的影响方向,随着人均计生宣教费用、城镇化水平和非农产业的妇女就业率的增加(或升高),出生性别比的偏高程度将会减弱;同时,随着人均地区生产总值、农村家庭纯收入、妇女平均受教育年限、每万人所拥有的卫生服务机构数的增加(或升高),出生性别比的偏高程度将有所增强。需要说明的是,上述出生性别比偏高程度与各因素之间的定性关系,仅仅是对2000年的社会经济数据的分析而得出的结论,并不排除某变量存在阈值的可能,比如,经济发展到某个水平或妇女受教育达到某种程度,会使社会经济文化环境产生质的变化,其与出生性别比偏离度之间的定性关系也将发生转变。

2.空间自相关检验

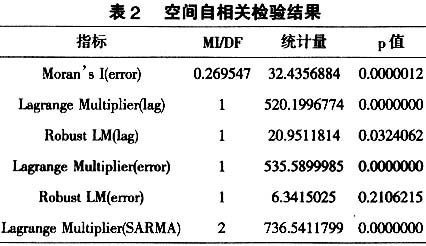

关于回归模型的空间自相关检验,可以采用如下两类方法:一是实质性相关检验,二是误差相关检验。在诊断空间自相关时,采用空间误差相关检验法,检验结果共报告了包含Moran’s I和LM检验在内的6项统计量数据(见表2)。

在OLS回归残差的空间相关检验中,Moran’s I是应用最为普遍的指标。对于上述OLS回归来说,用来检验回归残差项中是否存在空间自相关的Moran’s I统计量为0.269547,在95%的显著性水平下,Moran指数检验表明经典回归的误差项中具有显著的空间相关性。普通最小二乘法估计的残差分布呈现一定程度的集聚,主要分布在一、三象限,在空间上表现为一定的自相关性,对应的空间自相关为高高-低低类型。

上述检验结果中,给出了5个拉格朗日乘子(LM)统计量。从LM-lag和LM-error来看,两者均高度显著,拒绝零假设,表明OLS回归残差中包含了空间自相关项。Robust LM检验却不尽一致,RobustLM-lag在95%的水平下显著,而Robust LM-error不显著,这并不表明不存在空间自相关问题,而恰恰显示了模型中存在着空间滞后问题,使得Robust LM-error检验统计量所依据的渐进结果出现偏离。

Moran’s I和LM统计量都表明,出生性别比影响因素的OLS回归残差中存在着空间自相关,因此,OLS回归结果所反映的各因素对出生性别比升高的影响并不具有解释力。需要在回归分析中加入空间影响因子,消除误差项中的空间自相关,代之以空间回归模型进行计量分析。根据空间自相关检验结果,在95%的显著性水平下,LM标准检验中的滞后统计量(LM-lag)和误差统计量(LM-error)均显著。这时,需要进一步分析Robust LM检验的统计量,Robust LM-lag的p值为0.0324062(<0.05),高度显著,拒绝零假设;而Robust LM-error的p值为0.2106215,不显著。因此,本研究将选用空间滞后模型进行回归分析。

3.空间滞后模型回归

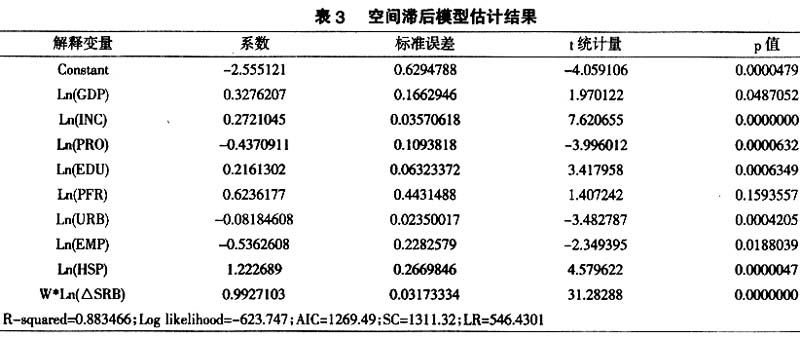

除包含空间滞后变量外,空间滞后模型与经典回归模型有着相同的因变量和自变量,本文的空间滞后模型可以表示为数学表达式形式②,其回归结果如表3所示。

通过与OLS回归结果进行比较,可以发现:(1)空间滞后模型的回归拟合优度得到了有效改进, R[2]从0.537643(OLS)上升到0.883466,log likelihood由-840.962增长到-623.747,空间滞后模型的AIC和SC指标在OLS模型基础上有所降低,分别从1701.92和1739.95下降到1269.49和1311.32。(2)各自变量回归系数的显著性存在一些小的差异,除INC持平(p=0.0000000)以及PRO(从0.0193426变化到0.0000632)和URB(从0.0090230变化到0.0004205)有所增强外,其余变量系数的显著性均有不同程度的减弱。(3)政策性总和生育率PFR对出生性别比升高的影响依然不显著,其系数的p值从0.1480678上升到0.1593557。(4)所有估计系数的绝对值都出现下降,其影响出生性别比偏高的重要性变弱,说明其解释能力受到空间滞后变量的“稀释”。(5)空间变量的回归系数为0.9927103,z值达到31.28,对应的p值远远小于5%,高度显著。

极大似然法是空间回归估计检验的方法之一,与Wald检验和LM-lag检验并称为三大检验。极大似然估计LR等于546.43(见表3),LM-lag检验为520.20(见表2),Wald检验为32.43[2]=1051.70(见表2),与期望顺序W>LR>LM保持一致,这表明在标准回归模型中加入了空间滞后项后,有效抵减了空间自回归误差。该结论也可以从空间滞后模型残差Lag-residu的Moran指数得到验证,在空间权重矩阵SRB.GWT作用下,残差值集中于坐标原点附近,Moran’s I统计量等于-0.0045,远远小于最小二乘法回归中的残差Moran指数(0.2695),这表明空间滞后残差项基本消除了空间自相关。[9]

在95%的显著水平下,政策性总和生育率PFR系数的p值为0.1593557,不具有统计显著性,不能确定其对出生性别比是否有影响以及影响程度如何。除此之外,其余变量的估计系数都是强显著的。在定性变动关系上,与OLS回归结果相类似,PRO、URB、EMP的系数为负值,人均计生宣教费用、城镇化水平和非农产业的妇女就业率与出生性别比之间呈负相关关系,随着各变量的增加(或升高),出生性别比的偏高程度将会减弱;GDP、INC、EDU、HSP的系数为正值,人均地区生产总值、农村家庭纯收入、妇女平均受教育年限、每万人所拥有的卫生服务机构数与出生性别比之间表现为正相关变动关系,随着各变量增加(或升高),出生性别比的偏高程度将得到增强。

从各变量回归系数的绝对值来看,由于空间滞后变量的分解作用,与OLS回归结果相比,空间滞后模型所有估计系数的绝对值都出现不同程度的下降,各变量对出生性别比偏高影响的重要性被弱化,但拟合优度和估计检验分析都表明,空间滞后模型的各变量系数较好地拟合了其影响关系,也更加符合实际情况。(1)HSP的系数最大,为1.22。这表明,卫生事业发展水平对ASRB的影响最高,且呈现正相关关系。尽管在数据统计过程中,没能收录关于B超普及程度的数据,但卫生服务机构数间接反映了医疗服务机构的基础设施建设和技术力量配备情况,从一定意义上讲,医学技术的普及和医疗条件的改善将便于有强烈性别偏好的家庭获得性别选择技术。在保持其他因素不变的情况下,万人所拥有的卫生服务机构数量每增加1%,SRB将升高1.22个百分点。(2)EMP和PRO的系数次之,分别为-0.54和-0.44。这说明,非农产业妇女就业率和计生宣传教育经费投入对出生性别比偏高的影响较大,非农产业就业率的上升将增加妇女的经济收入,有效提高其家庭地位和社会地位,再加上人口计生部门对生殖健康知识和新型生育文化的宣传,提高了妇女的自我保健意识,树立新型的生育文明观念,扭转传统的男孩偏好。在保持其他因素不变的情况下,非农产业妇女就业率或计生宣传教育经费每增加1%,SRB将降低大约0.5个百分点。(3)GDP、INC和EDU的系数较低,分别为0.33、0.27和0.22。人均地区生产总值、农村家庭纯收入和妇女平均受教育年限对出生性别比偏高有一定的影响,并呈正相关关系。可能的原因是:在现有社会经济发展水平下,人均地区生产总值、农村家庭纯收入以及妇女平均受教育年限的增加,并没有转变人们重男轻女的传统观念,在家庭的男孩偏好依然强烈时,反而会增强其对接受性别选择技术服务的经济支付能力,提高家庭性别选择技术的可及性,将性别选择性生育意识直接转化为性别选择性生育行为,促使出生性别比升高。在保持其他因素不变的情况下,人均地区生产总值、农村家庭纯收入每增加1%或妇女平均受教育年限每增加1年,SRB将升高0.2~0.3个百分点。(4)URB的系数最低,为-0.08。城镇化水平与出生性别比之间呈负相关关系,其对出生性别比的影响程度微弱,在保持其他因素不变的情况下,城镇化水平每上升1%,SRB将降低大约0.08个百分点。

六、简要结论

空间滞后回归结果不仅从空间作用、经济发展、社会进步、生育文化、公共政策和医疗技术等六个方面表明了社会经济文化因素对出生性别比偏高的影响,也通过模型变量系数定量表征了各因素对出生性别比偏高的影响程度,将为制定相关政策给出一些重要启示。

1.影响出生性别比升高的各因素在空间上相互作用。从回归系数来看,存在显著的正相关关系,出生性别比的变化在空间上具有集聚性、传染性和扩散性,地理空间因素对出生性别比的变化产生一定影响,在地域上形成一个或几个出生性别比重度偏高地区,并以这些重度偏高地区为中心向周围地区扩散。从Moran指数来看,其空间自相关属于高高-低低类型,出生性别比严重偏高地区对周围邻近地区产生辐射作用,使得这些地区的性别选择性生育行为表现为他导性和趋同性,反映在出生性别比偏高热点区域空间分布上,呈现连点成片发展态势,且不依行政区划而存在明显的界限。这表明,综合治理出生性别比偏高工作是一项系统工程,有必要建立地区协作机制,扫除行政区交界处的管理盲区,并在更大地域范围上全盘考虑、统一部署,从国家层面上采取有效措施,形成上下互动、内外结合、联防群治的综合治理出生性别比偏高问题“全国一盘棋”格局。

2.出生性别比偏高与经济发展阶段相关联。经济发展指标与出生性别比偏高变化之间呈正相关关系,随着人均地区生产总值和农村家庭纯收入的增加,出生性别比呈现进一步升高趋势。我们认为,两者之间的变动关系与经济发展的阶段性是分不开的,仅有人均收入的增加而无经济活动方式的转变,生育行为的惯性很难得到有效抑制和转变。在经济尚不发达阶段,农村沿用传统生产方式,农民劳动力需求指向男性并内化于生育需求之中,即便是生活条件有了一些改善,当其经济社会发达程度还不足以转变人们的男孩偏好观念时,收入增加首先激发了人们对男孩继承家业、传宗接代、光耀祖先的需求。只有当经济社会发展到一定程度,并触发了生活观念和生育文化的变革时,才会对生育的性别偏好产生实质影响,使得人们的性别偏好从歧视性转变为非歧视性,从强偏好转变为弱偏好。因此,在制定综合治理出生性别比偏高问题的相关政策时,应该重点考虑和关注当地的经济发展阶段,以及与该阶段相适应的家庭对于孩子数量和性别结构的生育需求,有的放矢,因势利导。

3.社会进步从多方面影响着人们的生育决策和生育行为。城镇化水平与出生性别比变化之间呈负相关关系,尽管其对出生性别比的边际影响较弱,但所创造的社会环境在改变人们的生活方式和生活观念方面有着重要意义。农民大多以聚族而居为主要特征,一个村庄被视为一个小社会,在父系继承和从夫居的社会制度下,家族地位及其社会影响作用不容忽视,男孩多的家族拥有较大家族势力。城市化生活为人们提高自身文化素质和接受新型生育观念创造了条件,传统生育观念的束缚力逐渐削弱,基于传宗接代目的而选择性生育男孩的愿望不再特别强烈,相对于从未外出者而言,外出的未婚年轻女子生育男孩的偏好明显减弱。这需要政府制定和采取相应政策措施,增强城区人口容纳能力和人口集聚功能,引导更多农村居民向城镇迁移和流动。另外,妇女受教育水平与出生性别比变动之间呈正相关关系。其合理解释是,在现有社会经济发展阶段,人们的男孩偏好根深蒂固,随着受教育程度的提高,妇女对现代医学技术有了较多的了解,认同了性别选择技术的科学性和有效性,增强了依靠现代医学技术方法和手段实现其生育男孩的愿望。但两者之间的正向变动关系仅表现在当前妇女平均受教育年限较低的阶段,当超过一定年限后,妇女受教育程度的提高有助于妇女社会地位的提升,有效增强妇女的维权意识和性别平等意识,从而使得人们的男孩偏好逐渐趋于弱化,出生性别比将会随妇女受教育程度的上升而呈现下降趋势。此时,需要提高妇女受教育程度,促进女性在非农产业就业,使之越过受教育程度对出生性别比影响的“阈值”,有研究认为,高中阶段教育是转变重男轻女传统思想的关键点。

4.生育文化对人们生育意识的产生和固化具有决定作用。人口计生宣教工作是帮助人们摒弃重男轻女传统观念、接受新型生育文明的重要手段,对于综合治理出生性别比偏高问题发挥着基础性作用。从传统生育文化发展到新型生育文明,是弱化人们男孩偏好并进而彻底解决出生性别比偏高问题的根本途径。在全国开展的“婚育新风进万家活动”和“关爱女孩行动”,有效地提高了妇女的自我保健意识,改善了女孩的生存发展环境,帮助群众树立新型生育文明观念,在一定程度上转化了群众的传统男孩偏好观念。综合治理出生性别比偏高问题需要坚定不移地加强宣传教育工作,继续加大在人口计生宣传教育方面的投入力度,充分发挥宣传教育的先导作用,积极探索有效的宣传教育模式,大力提倡建设社会主义新型生育文化,引导人们逐步建立起科学、文明、进步的生育观念,消除传统文化中重男轻女思想的影响。

5.医疗技术进步给人们进行性别选择性流引产创造了条件。科学技术是一把“双刃剑”,医学技术的发展极大地提高了人类健康水平和生命质量,但同时,现代受孕技术、避孕节育技术、性别鉴定技术和人工流产技术的进步与发展,也为人们选择孩子性别提供了可靠手段。自20世纪80年代中期以来,B超机、人工流产技术、药物流产技术逐渐在医疗机构、卫生保健、计划生育服务部门得到普及和应用,配置这些设备的初衷是为了计划生育服务、生殖健康服务和医疗卫生服务,但其被滥用现象也十分普遍。在监管不力情况下,男孩偏好强烈者可以轻易获得性别选择技术。由于管理监督机制缺位,私营、个体医疗卫生机构受高额利润的驱动而发生的“两非”现象比较严重。这需要各级政府及其相关部门协调行动,全程监测B超使用情况,有效地控制性别选择性流引产行为。

需说明的是,这里的实证研究结果仅限于对2000年底的横截面数据进行的分析,一些变量的系数反映了这一时点上的回归结果,它可能在一定时期内具有解释意义,但这并不意味着在时间上具有无限延展性,需要后续数据进一步加以检验。

注释:

参考文献:

[1]顾宝昌,罗伊.中国大陆、中国台湾省和韩国出生婴儿性别比失调的比较分析[J].人口研究,1996,(5):1-15.

[2]蔡菲,黄润龙,陈胜利.影响出生性别比升高的社会经济文化背景研究——2000年全国人口普查县级资料多因素分析报告[J].人口与发展,2008,(2):48-53.

[3]原新,石海龙.中国出生性别比偏高与计划生育政策[J].人口研究,2005,(3):11-17.

[4]张二力.从“五普”地市数据看生育政策对出生性别比和婴幼儿死亡率性别比的影响[J].人口研究,2005,(1):11-18.

[5]陈友华.关于出生性别比的几个问题——以广东省为例[J].中国人口科学,2006,(1):86-94.

[6]杨菊华.出生性别比与和谐社会建设:一个定性和定量分析[J].人口学刊,2008,(1):19-24.

[7]郭志刚.北京市生育水平和出生性别比及外来人口影响[J].中国人口科学,2003,(6):53-57.

[8]陈卫,吴丽丽.外来人口对中国城市地区出生性别比的影响[J].人口学刊,2008,(2):15-19.

[9]Engle R. F. Wald, Likelihood Ratio and Lagrange Multiplier Tests in Econometrics[A]. Z. Griliches & M. Intrilligator(eds.). Handbook of Econometrics[C]. Vol. 2. Amsterdam: North-Holland, 1981.^