内容提要:文章利用不同来源数据研究发现,中国城镇化格局变化主要表现为20世纪90年代以来“镇”人口扩张对城镇化的作用不断增强,2000年后,呈现出人口聚集“市化”和“镇化”共同驱动特征;从20世纪90年代初至今,城镇人口向东部地区集聚趋势未发生根本改变;近十几年城市群吸引人口和经济聚集能力不断增强,正成为推动城镇化的重要力量。基于城市人口规模与位序关系的研究发现,目前中国城市人口规模越大,城市人口扩张速度越快,同时城市人口分布趋向于符合齐普夫定律,表明人口在不同规模城市间的分布逐渐趋于合理,但华中地区的大城市、华南地区的中小城市发育仍显不足。文章指出,不同空间维度城镇化发展面临的问题与任务是不同的,应实施有差别的促进政策。

关键词:城镇化/格局变动/齐普夫定律/人口合理分布/城市群

作者简介:张车伟,中国社会科学院人口与劳动经济研究所,研究员;蔡翼飞,中国社会科学院人口与劳动经济研究所,助理研究员。

第六次人口普查数据显示,2010年中国城镇化率为49.95%,但与发达国家相比,中国的城镇化道路还远未结束,未来20年中城镇化水平至少还有15~20个百分点的提高空间。了解中国城镇化格局现状,分析其变化趋势和特征,对于制定基础设施与产业布局政策,协调人口与经济、社会、资源环境发展具有重要参考价值。

国外相关研究曾经发现城市人口规模分布和位序关系符合齐普夫(Zipf)定律,如Parr(1985)、Ioannides等(2003)、Duranton(2007)使用部分国家和地区的数据,验证了齐普夫定律的存在。Krugman(1996)、Gabaix(1999)、Eeckhout(2004)则赋予了齐普夫定律的经济理论含义,并认为在自由市场机制作用下,城市人口格局向齐普夫分布收敛是其发展的稳定趋势和合理的状态。国内相关研究则对中国城市人口规模分布特征进行过描述性分析(顾朝林等,1998;李玉江,1997;朱春、吕芹,2001;丁睿等,2006),也有少数研究注意到齐普夫定律可以用来测度一个国家大、中、小城市分布是否合理(余宇莹、余宇新,2012)。然而,国内已有研究普遍使用市辖区或市域人口来代表城市规模,难以准确反映中国城市人口的分布问题。基于此,本文使用建设部和国家统计局对城市人口的统计数据进行对比分析,从城和镇、区域间、城市群等方面考察城镇化格局的变动特征及其规律,并对城市人口合理分布问题进行初步探讨。

一、中国城镇化的主要发展历程

城镇化简单地说是城镇人口占总人口比例不断增加的过程。新中国成立以来,有关城镇的定义或城乡界限的划分标准曾进行过多次调整,调整的方向主要是使市、镇的概念更加贴近功能城市的含义(Zhang等,2012)。目前,中国城镇人口主要由居住在“市”或者说城区人口和居住在“镇”或者说镇区人口两部分构成。居委会和村委会是组成城区和镇区的最基本空间单元。一旦某个居委会或村委会被划定为城区或镇区,则其常住人口就会被全部统计为城或镇人口。

新中国成立之初,全国只有86个城市,城镇化水平仅为10.6%,远低于当时的世界平均水平。2010年中国城镇化率已接近50%,城镇人口比1949年增加了6.1亿。1949~2010年,中国城镇化的发展过程大致可以分为4个阶段(见图1)。

图11949~2010年中国城镇化发展历程

注:根据2011年《中国统计年鉴》数据计算。

第一,起伏阶段(1949~1965年)。1949~1958年,中国刚刚经历过战乱,国家急需发展经济,为了保障城市工业发展所需劳动力的充分供给,政府鼓励农村劳动力向城市流动。这一时期,城镇化率提高较快,城镇人口和城镇化率年均增长分别为455万人和0.46个百分点。1959~1965年,由于经济发展战略失误、自然灾害严重和周边政治局势紧张,中国工业化和城镇化受到很大影响,其中1959~1963年城镇人口缩减了1427万人,城镇化率下降1.6个百分点。

第二,停滞阶段(1965~1978年)。这一时期,中国经历了“文化大革命”,城镇化进程基本停滞。城镇人口年均增长2个百分点,低于全国人口自然增长率,导致城镇化率下降0.4个百分点。这一时期,城镇年平均增加人口323万人,但城镇化率年均下降0.03个百分点。

第三,稳步发展阶段(1978~1995年)。改革开放初期,政府将经济建设作为工作中心,实施了一系列经济改革措施,推动了经济的快速发展,城镇化进展顺利。这一时期,城镇化率共提高10.6个百分点,年均提高0.62个百分点,年均增加城镇人口1055万人。

第四,快速推进阶段(1995~2010年)。该阶段中国全面建立起市场经济体制,实现了经济高速增长,产业结构不断升级,工业和服务业发展成为城镇化的重要力量。这一时期是城镇化速度最快的时期。城镇化率提高超过20个百分点,城镇化率年均提高1.4个百分点,城市人口年均增加2120万人(见表1)。

随着经济增速减慢、农村劳动力流出减少,中国的城镇化速度今后有可能会放缓。近年来,东部一些发达地区城镇化减速趋势已十分明显。例如,1997~2005年江苏平均每年城镇化率提高2.6个百分点,2006~2009年平均每年仅提高1.3个百分点;同期,浙江年均城镇化增长率从1.5个百分点降低到0.5个百分点左右。

二、城镇化格局变动特征与趋势

在城镇化发展过程中,城镇人口增加并不会均等地分布在每个城市,城镇化的格局必然会随城镇化进程而不断变化。

(一)人口聚集“市化”和“镇化”

从绝对数量来看,中国城镇人口目前仍然主要分布在“市”中,国家统计局的数据显示,2010年城区人口占城镇人口份额为60.3%,城乡建设部数据显示市区人口份额为56.5%。但从变化趋势来看,城镇人口中市区人口的份额呈现下降趋势,镇区份额呈现上升趋势,镇区人口扩张在城镇化进程中发挥着日益重要的作用。根据国家统计局数据,1992~2010年,市人口比例从81.4%下降到60.3%,镇人口比重从18.6%上升到39.7%;根据城乡建设部的数据,市人口比重从2001年的62%下降到2010年的56.5%,镇人口比重从38.1%上升到43.5%。

图2城镇人口中城区和镇区人口比重的变化

注:根据1993~2011年《中国人口统计年鉴》和2001~2010年《中国城市建设统计年鉴》数据计算。

从图2可以看出,20世纪90年代以来,城区人口增加对城镇化的贡献在逐步减弱,镇区的贡献在增加。1991~1995年,城区人口对城镇人口增加的贡献率达到86.3%,而镇区仅为13.7%;1995~2000年和2000~2005年镇区人口增加的贡献分别为57.6%和53.0%,镇区人口增加的贡献明显提高,并超过了城区人口增加的贡献,说明这两个阶段的城镇化更多地表现为“镇”化;2005~2010年城区和镇区的人口增加贡献率分别为52.2%和47.8%,城市人口扩张贡献又超过了镇区。城乡建设部的数据显示了同样的趋势:镇区人口增加对城镇人口总规模扩张的贡献也在提高,2001~2005年,镇区人口贡献率仅为39.7%,而2005~2010年其贡献提高到48.4%(见图2)。由此可见,上述两套数据的具体结果虽然存在一定差异,但基本结论是一致的。在城镇化进程中,镇人口扩张对城镇化的作用不断增强,当前的城镇化呈现由人口的“镇化”和“市化”共同驱动的特征。

事实上,“市”和“镇”的数量变化也在一定程度上反映了中国城镇化发展的特征。从数量上看,1978年以来,“市”的数量增长很快,2010年城市数量相当于1978年的3.4倍,其中县级市数量增长快于地级市和直辖市。同时,“镇”的数量增长更快,1978年镇的数量仅为2173个,2010年增加到19410个,相当于1978年的9倍(见表2)。镇的数量大幅增加,一方面可能是人口聚集空间节点扩张后达到“镇”的标准,另一方面由于行政区划的调整,一些地方撤乡并镇。前者是合理的“镇化趋势”,后者则主要体现了政府的意志。

“市”和“镇”数量增加会带来其平均人口规模的变化。根据国家统计局数据,1978~2009年“市”平均人口规模呈现出不断提高的趋势。2009年为53.3万,相当于1978年的1.5倍;“镇”平均人口规模呈现先缩小再扩大的趋势,1988年平均人口规模为1.2万人,2003年下降到0.79万人。这主要是由于“镇”的数量快速增加,从而导致镇平均人口规模下降。2003年以后,“镇”的数量基本稳定,“镇”平均人口规模①不断增加,镇的集聚人口效应开始增强(见图3)。

图31987~2010年市和镇平均人口规模变化

注:根据各年《中国人口与就业统计年鉴》和《中国2010年人口普查资料》数据计算。

总的来看,作为城市人口聚集的“市”和“镇”,人口在二者间的分布格局发生了重大变化。改革开放早期,城市人口主要分布在“市”,而且人口“市化”对城镇化的贡献居于支配地位,但人口“镇化”的贡献不断增强,其中,1995~2005年甚至呈现“镇”化主导的过程。这样的“镇化”趋势既是人口自然聚集的结果,也是行政力量推动的结果。从目前的趋势来看,“市”和“镇”数量快速扩张阶段基本结束,2005年以后,市和镇的数量都不再增长。

(二)城镇人口继续向东部沿海地区集中

中国区域间城镇化水平存在着明显梯度差,自东向西依次降低(见图4)。2010年,城镇化率排名前10位的省份中有6个属于东部地区,2个位于东北地区。东部地区城镇化率较高的省份为上海、北京、天津、广东,城镇化率均超过60%;东北地区的辽宁最高,超过60%,吉林和黑龙江也超过50%;中部地区的山西和湖北城镇化水平相对较高,城镇化率超过45%;西部地区城镇化水平普遍不高,仅有重庆超过50%,其他省份均在45%以下,西藏甚至低于30%。

图42010年中国各省城镇化率

注:根据《中国2010年人口普查资料》数据推算。

图51990~2010年分区域城镇化率变化及其对全国城镇化的贡献

注:根据1991~2010年《中国统计年鉴》和《中国2010年人口普查资料》数据计算。

从城镇化区域格局发展趋势来看,东部地区发展最快,中、西部次于东部,东北地区发展最慢(见图5)。1990~2010年,东部地区城镇化率提高很快,提高幅度达27.0个百分点,中部和西部地区分别提高20.2和21.7个百分点,而东北地区仅提高9.0个百分点。总的来看,东部地区不仅城镇化水平高,而且长期以来也是城镇人口的主要聚集地,其人口规模增加对全国城镇化率提高的贡献超过其他区域。1990~2010年,东部地区的贡献率一直在50%左右,2010年超过了60%,中、西部地区贡献率次之,贡献率在20%左右,东北地区贡献最小,基本维持在5%左右(见图5)。从发展趋势来看,东部地区城镇人口扩张对全国城镇人口增长的贡献呈现出波动上升的趋势,中部、西部和东北地区的贡献在波动下降。近年来,由于东部地区城乡一体化进程加快,内部人口聚集作用不断增强,东部地区对全国城镇化的贡献继续呈现上升趋势。

(三)城镇人口呈现向十大城市群聚集趋势

中国现阶段大致形成了长三角、京津冀、珠三角、川渝、关中、海峡西岸、中原、辽中南、山东半岛和长江中游10个城市群。本文根据《中国城市建设统计年鉴》的数据计算了这10个城市群县级以上城区人口规模及占全国城市人口规模比重的变动情况(见图6)。这十大城市群的城市人口由1999年的1.5亿增长到2010年的2.3亿,占全国城市总人口的比重由1999年的58.4%提高到2010年的61.0%。1999~2010年10个城市群城区人口增长对全国城市总人口增长的贡献为73.7%,对全国城镇人口增长的贡献为35.3%。

图6十大城市群城市人口规模及占全国城市总人口的比重

注:根据各年《中国城市建设统计年鉴》数据计算。

表3给出了十大城市群所辖城市市域的GRP、人口和面积指数变动情况。从中可以看出,2010年十大城市群以10%的国土面积承载了全国40%以上的人口,创造了近70%的 GDP。从发展趋势上看,经济向十大城市群集聚速度明显超过人口聚集速度,也超过空间扩张的速度。1995~2010年,十大城市群人口和面积占全国比重分别由41.57%和10.08%上升到43.12%和12.68%,分别提高1.6和2.6个百分点;GRP由57.03%上升到68.34%,提高11.3个百分点。2005年以前,城市群经济的扩张主要由长三角、珠三角、京津冀三大都市圈带动,其贡献率为76.3%,而人口扩张则主要是新兴都市圈带动,贡献率达73.8%。2005年以后,10个城市群的GRP份额基本稳定,这主要是由于新兴城市群增长与三大都市圈份额下降相抵消所致。但无论是三大都市圈还是新兴城市群,人口份额都在提高,这表明城市群吸纳外来人口的动力十足。而且,由于城市群的人口份额远低于经济份额的事实并没有实质性改变,其人均收入仍远高于非城市群的区域,故而在收入差距的吸引下,大量外来人口将继续进入城市群区域。

综上所述,20世纪90年代以来,城市人口总体呈现向三大都市圈集中的趋势。2005年以后,城市群经济增长有放缓势头,这主要是由于三大都市圈产业聚集速度放缓所致。新兴城市群虽发展较快,但由于经济总量偏小,发展还不成熟,尚不足以弥补经济放缓带来的缺口。即便如此,城市群聚集人口的功能依然十分突出。这是由于城市群作为高收入地区的地位并没有改变,在收入差距的影响下,其对外来人口的吸引力仍然强劲。因此可以判断,未来在新兴城市群崛起和收入差距的诱导下,城市群区域仍然是重要的人口流入地,支撑城镇化不断推进的功能不会改变。具体来看,长江中游、成渝、辽中南、中原等城市群崛起迅速,有望成为继三大都市圈后吸引产业和外来人口的“热土”,并为中国的城镇化进程注入活力。

三、城市人口合理分布探讨

城镇化必然带来人口在城乡之间分布的调整,一个国家或地区的城镇化最终都会稳定在一定的水平上,从而达到人口在城乡间的合理分布。当然,城市体系内部人口也存在一个合理分布问题,也就是说人口在不同规模城市间的分布最终也会稳定在一定的比例关系上。

国际上有关城市的经验研究发现,一个国家或者区域的城市数量一般会随着城市规模的增加而减少,有学者用帕累托分布解释了这一关系(Mills等,1994;Overman等,2001),提出城市规模分布服从:r(p)=M/p[α](对数形式为:logr(p)=logM-αlogp)。其中,M为规模最大城市人口数,p为任何特定城市人口数,α为描述城市规模分布形状的参数,称为帕累托指数,当α=1时,r(p)=M/p,这一形式也被称为城市“位序—规模”分布的齐普夫定律,这里r(p)为城市的位序(Gabaix,1999)。城市规模分布是否满足齐普夫定律,只要估计出城市规模分布对数形式中的α指数,判断其是否等于1即可。按照齐普夫定律,如果一个国家或区域的所有城市按照规模大小排序,则城市规模与其位序成反比,即任何一个城市的位序与其人口规模的乘积等于一个国家或区域首位城市的人口规模。

齐普夫定律实际上表达了人口在城市间可以自由流动的条件下,一定规模以上城市人口最终将收敛于一种稳定的状态,在此状态下,城市规模分布形态能够实现要素配置效率的最优化,以及城市间居民实际效用水平的均等化(Gabaix,1999;Eeckhout,2004),也代表着城市人口增长与其规模无关。如果城市人口增长与其规模相关,则可以通过观察α的变动,了解这种相关性的含义。当α值缩小时,表明大城市扩张速度可能更快;当α值增大时,则表明小城市扩张速度可能更快。如果认为要素配置效率最大化和效用水平均等化是城市人口分布的一种较为合理的状态,那么,齐普夫定律与城市人口分布合理化之间就具有内在一致性,故齐普夫定律就可以作为检验人口分布合理与否的一种标准。就中国而言,改革开放早期二元经济结构特征较为明显,并存在户籍等制度“壁垒”,但随着改革的深入,制度“壁垒”的逐步减弱,对人口城市间流动的影响也越来越小,在这种情况下,就可以通过了解城市规模分布的变化与齐普夫定律的关系来判断城市人口分布的合理性,并检验人口分布是否向合理的方向发展。

齐普夫定律的存在已在跨国经验研究中得到证明②。本文计算了美国、日本、英国、法国和印度6个国家的城市规模分布的状况(见图7)。从图7可以看出,美国、日本和法国大都市的α指数分别为1.0135、1.0171和0.9844,与齐普夫分布较为吻合。英国、印度的城市体系则偏离齐普夫定律。其中,英国α指数为0.8799,说明大城市占人口比重比标准状态(齐普夫定律成立时)要大,这可能与伦敦在英国城市体系中的地位过高有关;印度α指数为1.1067,虽然孟买、加尔各答已经成为千万人口的大都市,但全国大城市的数量并不多,相对于印度众多的人口而言是不够的。

如果假定发达国家城市规模分布形态是合理的,那么考察这些国家的经验事实,有助于了解中国城市规模分布是否合理和未来发展趋势。从发达国家的城市体系演变历史来看,城市规模分布形态显示出趋向于符合齐普夫定律(见表4),美、德、法的城市分布的帕累托指数不断下降,并趋近于1。埃及、印度等发展中国家的情况也类似。

本文使用《中国城市建设统计年鉴》中的城区人口数据,按照联合国对城市类型的划分标准③,计算了中国1992~2010年各等级城市人口占全国人口的比重(见表5)。从整体看,全部城市人口所占比重不断扩张,由1999年的23.57%,提高到2010年的28.81%。分等级来看,除小城市比重有所缩小外,其他城市比重有所扩张,而且城市规模等级越高,扩张速度越快。其中,超大城市人口扩张最快,2010年超大城市人口比重是1999年的5倍;其次为特大城市,人口是1999年的1.43倍。可见,1999~2010年中国城市人口分布处于向更大城市集中的阶段,城市规模的扩张和城市本身规模具有正相关关系。人口向大城市集中的趋势与中国所处的发展阶段密切相关。20世纪90年代以来,中国进入工业化中期阶段,经济保持高速增长。这一期间生产的规模经济特征比较明显,产业集聚速度很快,而规模较大的城市能够为大规模产业集聚提供规模市场和更廉价的人才、资本、劳动力和基础设施等投入要素。

图76个国家城市人口规模的齐普夫分布

注:根据各国统计局网站发布的数据计算。

从不同城市人口增长速度对比来看,规模越大的城市,人口扩张速度也越快。1999~2005年,超大城市平均增长率为18.0%,远高于其他等级城市的平均增速,特大城市增速次于超大城市,增速为4.8%,中等城市的增速最低。2005~2010年,超大城市规模扩张速度较前一时期虽有所下降,但在各等级城市中仍然最快,大城市、特大城市增速放缓,中等城市扩张速度有所提高(见图8)。总的来看,中国城市规模扩张主要推动力量是1000万人口以上的超大城市,这与中国城市群和大都市圈的崛起有着密切关系。中国在未来一段时期将处于城市集群发展的阶段,在信息化、交通一体化和分工协作紧密化的带动下,中心城市聚集高端要素的能力将进一步加强,因此超大城市及特大城市规模扩张仍将主导中国城镇化的进程。

图8不同规模等级城市增长速度的比较

注:部分数据的统计口径存在前后差异过大的情况,按照趋势插值方法对其进行了调整。根据各年《中国城市建设统计年鉴》中数据计算。

图9描绘了1949年以来以市辖区人口数计算的帕累托指数的变化情况,从中可以看出,2000年以前α值呈逐步提高的态势,这意味着中小城市在城市整体规模扩张中的作用更强。然而,2000年以前中国行政区划调整较为频繁,不断有新的城市进入到地级城市的序列中④,而且随着统计资料的完善,进入统计范围的城市数量增加也很快,这些新增加的城市又多为中小城市,故α值的提高在一定程度上也与城市数量增加紧密关联。为此,我们首先将年鉴中各年包括的所有城市的数据直接计算α,得到

,然后筛选出1949年有数据的城市作为新的序列,计算得到

,然后筛选出1949年有数据的城市作为新的序列,计算得到 。结果显示,1949年以来,α值呈现出先升后降的趋势,拐点大约出现在2000年前后。2000年以前,

。结果显示,1949年以来,α值呈现出先升后降的趋势,拐点大约出现在2000年前后。2000年以前, 从1949年的0.889提高到2000年的1.286,表明规模偏小的城市扩张速度更快。

从1949年的0.889提高到2000年的1.286,表明规模偏小的城市扩张速度更快。 也呈现递增的态势,强化了中小城市在城市体系中地位不断上升的结论。由此可见,1949~2000年城市人口扩张是由中小城市人口扩张主导的。此外,考虑到该阶段城市数量扩张较快,行政区划调整也是中小城市主导的重要原因。2000~2010年,规模较大的城市在城市体系中的地位在上升。鉴于这一时期城市数量基本稳定,故城市人口的扩张转变为人口向大城市集中为主导。

也呈现递增的态势,强化了中小城市在城市体系中地位不断上升的结论。由此可见,1949~2000年城市人口扩张是由中小城市人口扩张主导的。此外,考虑到该阶段城市数量扩张较快,行政区划调整也是中小城市主导的重要原因。2000~2010年,规模较大的城市在城市体系中的地位在上升。鉴于这一时期城市数量基本稳定,故城市人口的扩张转变为人口向大城市集中为主导。

城市规模最准确的度量应是城区常住人口数量。因此,上文以市辖区户籍人口代表城市规模的方法存在一定误差。这是因为,一方面市辖区范围往往大大超过城区的范围,把不属于城区范围的郊区人口也算进城市规模之内;另一方面市辖区的户籍人口没有包括城区的外来常住人口。《中国城市建设统计年鉴》中的城区人口虽然为户籍人口,但如果加上暂住人口,能够相对准确地反映城市的规模。考虑到城市序列收敛于齐普夫定律的特性只适用于一定规模以上的城市,我们选取10万、20万和50万作为下限,对不同“门槛值”的上截尾城市序列分别测算帕累托指数(见图10)。从α的绝对数量来看,全部城市已基本达到满足齐普夫定律所要求的水平,1999~2010年,α值基本在0.99上下浮动。20万和50万以上城市序列α值却明显高于1,且渐近于1。从发展趋势来看,20世纪末以来,中国大城市扩张更快,这与近期发展阶段相符,表明城市人口的分布趋于合理。但上截尾城市序列中大城市的规模还不够。

图10中国城市规模分布(人口20万以上)的帕累托指数

注:根据各年《中国城市建设统计年鉴》数据计算。

综上所述,1949~2000年中国城市人口分布并不合理,尽管中国工业化一直在进行,但大城市未能得到充分的发育,这在一定程度上是由于人口在城市间迁移受到限制所致。2000年以后,随着户籍制度的放开,以及劳动力市场的完善,人口在城市间的流动更加自由,大城市具有的规模经济特征得到了有效地释放,这一时期大城市规模迅速扩张,并成为带动城市总体扩张的主导力量。从城市格局演变来看,1949~2000年,中国的城市格局的变动以中小城市扩张为主导,2000~2010年,城市规模格局的变动转变为大城市人口规模扩张为主导。以建设部城区人口数据为基础,计算结果也印证了20世纪末以来,大城市扩张主导了城市格局变动的结论。目前中国城市人口规模分布正朝着合理化的方向发展,但大城市的规模和数量仍显不足。

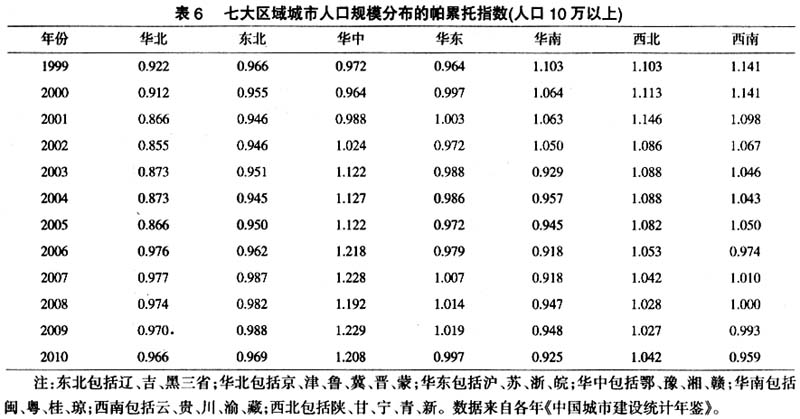

从不同区域看(见表6),除华中地区外,其他6个地区α指数都趋向于1,或稳定在1附近。总体来看,中国各区域的城市体系朝着合理化的方向发展。其中,东北地区的城市人口分布基本合理,但城市体系的中小城市规模略显不足,需要加快产业结构转型,培育中小城市的新兴特色产业,增强人口集聚能力。2005年以后,华北地区城市体系表面上正趋于合理,但北京单极扩张掩盖了城市体系缺少承上启下的大城市的问题,这造成要素过度集聚,产生了集聚不经济问题,未来需要疏解首位城市的人口,并增加人口超百万的大城市的数量。华东地区城市体系发育最为成熟,人口布局比较合理,人口布局政策无需过多干预。华中地区虽有武汉这样的大都市,但城市体系是断裂的,缺乏承上启下的特大城市,未来需要重点培育人口超百万的城市。华南地区大城市扩张主导了城市格局的变化,如广州、深圳、东莞近年来人口规模迅速膨胀,而中小城市的规模扩张则明显不足,培育中小城市有助于减轻大城市的拥挤,也有助于拓展经济增长的空间。西北地区城市体系也在趋于合理,但大城市的规模依然不足,特别是缺乏辐射全域的中心城市。需要进一步增强西安、兰州和乌鲁木齐等大城市的经济聚集能力,带动周边城市的发展,发挥协同效应。西南地区城市人口分布也在逐渐趋于合理,大中小城市结构适宜,但各等级的城市规模整体偏小,未来也要从整体上提升各层级城市的产业聚集水平和人口吸纳能力。

四、主要结论

本文回顾了城镇化的历程,并使用不同来源的数据,对城镇人口空间格局变动进行分析,得到以下主要结论。

第一,中国当前的城镇化呈现由人口聚集的“市化”和“镇化”共同驱动的特征。在人口的“镇化”过程中,2000年以前,“镇化”作用增强更多的是建制镇数量增加所致,2000年之后“镇化”的影响主要表现为镇区聚集人口功能的增强。由于小城镇经济实力薄弱,没有独立财政权,而小城镇吸纳人口的作用并不亚于城市,因此中央政府需要对小城镇基本公共服务给予更多地倾斜。

第二,改革开放以来,东部地区城镇人口规模扩张对中国城镇化的贡献最大,且近年来,这种格局并未发生显著改变。此结果与近年来东部地区经济增速已经低于中西部的状况并不一致。这是因为,长期的增长不平衡导致东部地区和其他区域积蓄了很大的收入差距“势能”,在其引导下,内陆地区的人口不断流向东部地区的城镇区域;另一方面,东部地区城镇空间范围不断扩展,户籍制度改革率先启动,使城镇人口规模迅速增加。未来区域间收入差距“势能”释放仍需要一段时间,这期间,内陆地区人口继续流向东部沿海地区的趋势将持续,如何使东部地区政府和社会给予这些外来人口平等享有城市发展成果的机会是需要深入思考的问题。

第三,城市群日益成为带动城镇人口扩张的重要载体。目前,中国已形成了10个初具雏形的城市群,这10个城市群的经济集中度将近70%,大大高于40%左右的人口聚集度,更高于空间集中度。近年来,这十大城市群经济总量增速虽有放缓,但其聚集人口的作用仍在强化。其中三大都市圈开发强度比较高,已产生了一定程度的集聚不经济问题,而新兴城市群开发潜力较大,因此国家应采取分类指导的大都市区发展政策。对三大都市圈,应在区域内优化产业分工和人口布局,疏解核心城市的功能;而对新兴城市群,特别是中西部的城市群,应提高核心城市聚集能力,优先布局具有战略意义的项目,打造政策先行先试的平台。

第四,从城市人口格局的变动来看,2000年以后,人口向大城市集中的趋势突出。而且,规模越大的城市,人口比重提高幅度越大,说明中国城市人口增长呈现显著的规模正相关特征。由于中国仍处于工业化快速推进的发展阶段,规模正相关的增长模式未来可能继续支配城镇人口格局的变动。因此,国家城市发展政策的制定应适当考虑大城市,如省会城市和副省级城市的作用,在土地利用、人口调控、基础设施建设等政策方面给予更宽松的政策。

第五,目前中国城市人口的分布正在向合理化方向发展,但大城市人口规模仍显不足。因此要扶持大城市的发展。另外,鉴于华中地区的大城市、华南地区的中小城市发育不足,国家应实施差别化的区域城镇化政策。

如何实现人口合理分布是中国今后面临的重大战略问题,它不仅关系到个人迁移流动过程中的机会和平等,更关系到全社会资源的配置方式和途径。本文针对中国城镇化格局变动与人口合理分布的研究虽然得到了对上述问题的一些粗浅的认识,但应该说,研究才刚刚开始,在使用齐普夫定律探讨人口合理分布时,还有许多问题需要进一步研究和澄清,例如,对满足齐普夫定律条件下人口分布合理性的经济含义尚缺乏清晰系统的阐述。同时,在中国特定的制度环境和发展阶段下,影响城市人口合理分布的因素与其他国家有何不同,等等,都是今后的研究需要回答的问题。

注释:

①镇平均人口规模的变化是城镇化的重要方面。由于中国没有对镇区常住人口的统计,只能间接推算。本文首先根据1‰人口抽样调查中镇和城市人口推算出镇人口占城镇人口的比重;然后根据《中国人口和就业统计年鉴》中城镇人口数据推算出镇人口的规模;最后将镇的人口规模除以镇的数量即可得镇平均人口规模。

②Dobkins等(1998)、Krugman(1996a、1996b)、Zipf(1949)研究美国的城市历史后发现,城市规模分布服从齐普夫定律;Rozman(1990)、Rosen等(1980)分别考察了中国、日本、印度19世纪末和20世纪初城市发展历史,也找到了齐普夫定律存在的证据。

③10万~50万人口为中等城市,50万~100万人口为较大城市,100万~500万人口为大城市,500万~1000万人口为特大城市,1000万人口以上为超大城市。

④1995年以前,中国地级及以上城市序列不稳定,不断有新的县级行政单元升级为地级市,1978~1995年,地级市数量由98个提高到210个。因此,这段时间α值的提高是由于城市数量增加所致。2000年之后,行政区划调整力度减弱,地级及以上城市数量变化不大,2005年以后一直为287个。

参考文献:

[1]李玉江(1997):《我国城市体系建立的框架构想》,《经济地理》,第2期。

[2]朱春、吕芹(2001):《我国城市规模等级体系的探讨》,《社会科学》,第3期。

[3]丁睿等(2006):《2020年中国城市等级规模结构预测》,《经济地理》(增刊)。

[4]顾超林、胡秀红(1998):《中国城市体系现状特征》,《经济地理》,第1期。

[5]余宇莹、余宇新(2012):《中国地级城市规模分布与集聚效应实证研究》,《城市问题》,第7期。

[6]De Vries. J. (1984), European Urbanization, 1500~1800. Cambridge, Mass: Harvard University Press.

[7]Dobkins, L. Ioannides, Y. (1998), Dynamic Evolution of the U. S. City Size Distribution. Discussion Paper Series, Department of Economics, Tufts University.

[8]Duranton, G. (2007), Urban Evolutions: The Fast, the Slow, and the Still. The American Economic Review. 97(1): pp. 197-221.

[9]Eeckhout, J. (2004), Gibrat's Law for (All) Cities. The American Economic Review. 94(5): pp. 1429-1451.

[10]Gabaix, X.(1999), Zipf' Law for Cities: An Explanation. The Quarterly Journal of Economics. 114(3):pp. 739-767.

[11]Ioannides, Y. Overman, H.(2003), Zipf's Law for Cities: An Empirical Examination. Regional Science and Urban Economics. 33(2): pp. 127-137.

[12]Krugman, P.(1996), Confronting the Mystery of Urban Hierarchy. Journal of the Japanese and International Economics. 10(23): pp. 399-418.

[13]Overman, H. Ioanides, Y.(2001), Cross-sectional Evolution of the U. S. City Size Distribution. Journal of Urban Economics. 49(3): pp. 543-566.

[14]Zhang, J. Cai, Y.(2012), Redefining "Urban": A New Way to Measure Metropolitan Areas, OECD Publishing. doi: 10. 1787/9789264174108-en.

[15]Parr, J.(1985), A Note on the Size Distribution of Cities over Time. Journal of Urban Economics. 18(8): pp.199-212.

[16]Pred, A.(1984), Place as Historically Contingent Process, Structuration and the Time-Geography of Becoming Places. Annals of the Association of American Geographers. 74(2): pp. 279-297.

[17]Singer, H.(1936), The "Courbe des Population": A Parallel to Pareto's Law. The Economic Journal. 46(182): pp. 254-263.

[18]Zipf, G.(1949), Human Behavior and the Principle of Least Effort. Cambridge, MA: Addison-Wesley, 1949.

[19]Mills, E. Hamilton, B.(1994), Urban Economics(5th edition), Haper Collins. New York.

[20]Rozman, G.(1990), East Asian Urbanization in the Nineteenth Century: Comparisons with Europe. In Van Der Woude, A. and Shishido, H. Urbanization in History, pp. 61-73. New York: Oxford University Press.

[21]Rosen, M. Resnick, M. The Size Distribution of Cities: An Examination of Pareto's Law and Primacy. Journal of Urban Economics. 8(2): pp. 165-186.^