作者:王震(中国社会科学院经济研究所)

来源:《经济纵横》,2020年第3期,第7-15页

摘要:虽然新冠肺炎疫情对就业带来的冲击是短期的,但相比于2003年非典疫情的冲击更为严重和复杂,其主要原因是就业格局和就业模式发生了深刻变化。服务业就业、没有明确雇佣关系的灵活就业、小微企业就业增多,以及外出农民工等成为主要的就业群体,而就业保护和社会保障体系对这部分就业群体的覆盖不足,这导致应对疫情冲击的“稳就业”措施在实施中面临政策可及性差、治理能力欠缺等问题。为提升“稳就业”措施实施的效果,有效应对疫情对就业的冲击,应在政策实施过程中更多关注弱势人群和重点群体,创新治理模式,搭建“政府—社会(社区)—个人”的治理链条,提升治理效能。同时,在疫情期间捕捉就业和社保体系存在的漏洞和发展困境,促进我国就业保护和社会保障的长期改革,使其适应就业格局和就业模式的变化,并具有充分的灵活性和弹性。

关键词:新冠肺炎疫情;经济;就业;就业保护;社会保障

中图分类号:F124

文献标识码:A

文章编号:1007-7685(2020)03-0007-09

附件:王震:新冠肺炎疫情冲击下的就业保护与社会保障

全文如下:

新冠肺炎疫情对就业带来的冲击受到了党中央及各级方政府的高度重视。本次疫情对经济社会的冲击是短期的,总体上是可控的。[1]具体到对就业的冲击,根据中国社会科学院人口与劳动经济研究所的研究,主要集中在批发零售、交通运输、住宿餐饮、居民服务、文体娱乐等服务业,特别是中小企业、小微企业、个体经营者等抗压能力比较弱的经营主体。冲击的幅度可能会使一季度城镇调查失业率上升0.3个百分点,但疫情结束后随着经济活动的恢复,对全年新增就业目标不会产生明显影响。[2,3]在政策应对方面,“稳就业”作为“六稳”之首,中央和地方政府出台了大量措施稳定就业,包括减负、稳岗、社会保险费减免、失业保险稳岗返还、就业补贴、就业援助等。[4,5]

现在的问题是“稳就业”的措施能否精准“锚定”救助群体、切实有效应对疫情对就业的冲击,实际效果能否达到预期目标。这需要深入考察和分析当前我国就业保护和社会保障的制度结构与治理模式。相比于2003年非典疫情,17年来我国的就业保护体系和社会保障体系不断完善,应对就业冲击的能力不断增强。但是,相比于17年前我国的就业格局和就业模式也发生了深刻变化,在某些方面甚至出现了颠覆性的变化。2002年我国人均GDP只有不到1200美元,2019年我国人均GDP已经超过1万美元,将迈过高收入国家的“门槛”。[6]在这个过程中,产业结构、就业格局不断变化,新的就业形态、就业模式不断涌现。就业保护和社会保障体系是否有足够的弹性和灵活性来适应这些变化,直接关系着目前“稳就业”措施的实施效果。本次疫情也暴露出我国就业保护和社会保障体系存在的深层次问题。从长期看,这些问题也为就业保护和社会保障体系的改革和完善提出了方向。

本文在梳理本次疫情对就业影响的基础上,从就业保护和社会保障与就业格局、就业模式之间的匹配入手,分析应对疫情冲击的“稳就业”措施的实施与治理效果,在考虑就业保护与社会保障长期改革趋势的情况下,提出相关政策建议。①

--------------------

①文中的“就业保护”指以《劳动合同法》为代表的各种法规对就业的保护,如招聘、最低工资、解聘、解雇、裁员等方面内容; “社会保障”指对就业人员失业及收入下降后基本生活提供的保障,如社会保险、社会救助等。

一、近年来我国就业模式变迁与新冠肺炎疫情对就业的冲击

估计新冠肺炎疫情对就业的影响,一个可比较的基准是2003年的非典疫情。综合各方面的判断,相比于2003年新冠肺炎疫情对就业的冲击更为严重和复杂。2002年我国人均GDP只有1149美元,刚刚迈出低收入国家区间,进入下中等收入国家行列。2018年我国人均GDP接近9800美元,2019年首破1万美元,高于中等偏上收入国家,且接近高收入国家区间的“门槛”。与经济发展的阶段性特征相关,我国就业格局和就业模式相比于2003年也发生了深刻、甚至颠覆性的变化。理解这些变化对于分析和预测新冠肺炎疫情对就业的冲击至关重要。

(一)近年来服务业成为主要的就业领域,但对人群集中和流动存在依赖的本质使其在新冠肺炎疫情中几乎停止运行

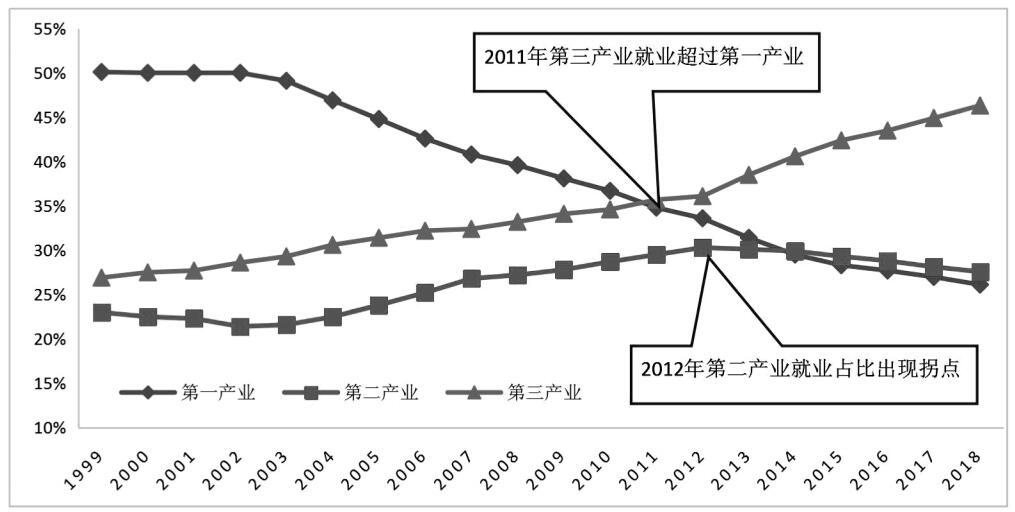

2003年我国的就业主要以第一产业为主,农业就业占比为49.10%,接近总就业的一半,第三产业就业占比不到30%。此后第一产业就业占比持续下降,2011年第三产业就业占比超过第一产业就业占比,成为占比最高的就业领域。第二产业就业占比虽然也一直上升,但从2012年开始出现了拐点,逐渐下降。这表明2003—2012年是第一产业向第二产业和第三产业就业转移的阶段,但之后第一产业和第二产业的就业都出现向第三产业转移的趋势。在2018年底我国就业格局中,第三产业就业已占46.32%。(见图1)

图1 三次产业就业人员占比变动情况

数据来源:相关年份《中国人口与就业统计年鉴》

在第三产业中,交通运输、仓储和邮政业,批发和零售业,住宿和餐饮业,租赁和商务服务业,居民服务、修理和其他服务业五项是主要的就业领域。特别是在城镇私营和个体经济中,这五项就业领域的人员合计占比达67.31%,其中批发零售业就业人员就占40.33%。(见图2)

相比于农业和制造业,服务业的生产过程与消费过程是同时进行的,对人群的聚集和集中居住有更高的要求。因此,服务业成为本次疫情冲击最直接、最严重的领域,文体娱乐、旅游、餐饮住宿等对人群集中和流动有依赖的行业几乎停止运行,[7]而这几个领域又是当前的主要就业领域。这也是本次疫情对就业的冲击远比2003年非典疫情严重的主要原因之一。

图2 2018年城镇私营个体就业人员的行业分布

数据来源:《中国统计年鉴2019》。

(二)近年来就业模式呈“去单位化”趋势,而这种雇佣关系不明确的新就业形态及小微企业就业受疫情的冲击更加复杂

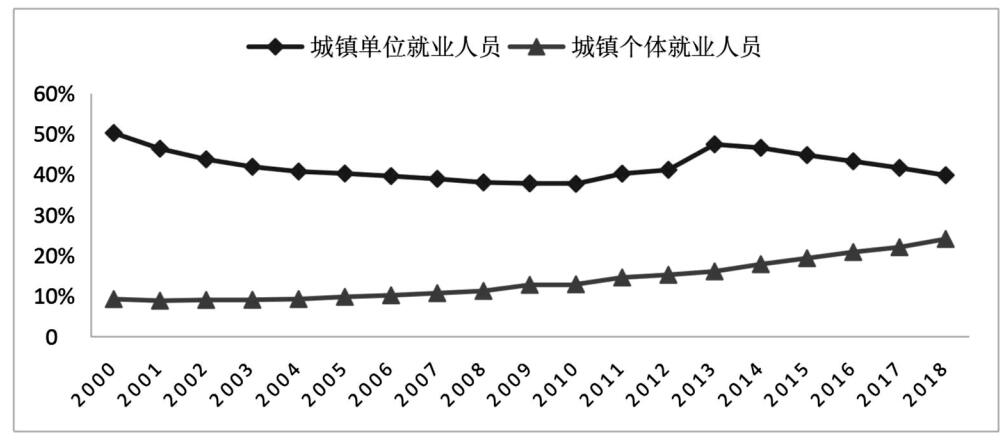

在传统的制造业就业为主的情况下,主流的就业模式是福特制工厂模式,即有明确的“雇主—雇员”“单位—职工”关系,就业职工以领取工资为主。这种就业模式在传统的劳动经济学研究中被称为“正规就业”(formalemployment)。而在小微企业(非正规部门)就业,以及没有明确的雇佣关系或正式雇佣合同的就业,则被定义为“非正规就业”(informalemployment)。[8]在传统劳动经济学研究中,非正规就业更多是“贬义词”,是对一些欠发达国家、转型国家出现的就业保护不足现象的概括。[9]但过去二十年间,在我国就业模式不断发展的环境下,这种雇佣关系不明确、雇主和雇员身份模糊的就业,更多是现代信息技术和移动技术带来的新的平台经济及数字经济下的就业模式。[10]如,阿里巴巴的商户、滴滴打车平台的司机、美团线上平台的快递员等,这种“去单位化”不仅模糊了“雇主—雇员”之间的界限,而且改变了传统雇佣关系,更接近一种合作关系。虽然尚没有全面的统计数据观察这种新就业形态,但是仍然可以从国家统计局对城镇个体就业人员(自我雇佣者)的统计中加以验证。在城镇就业人员中,单位就业人员占比持续下降。(见图3)虽然2012年因为统计口径原因,单位就业人员占比上升,但此后一直呈下降态势;而个体就业人员占比则持续上升,到2018年底城镇个体就业人员占城镇全部就业人员的比重达24.05%,接近四分之一。

即使在有“单位”的就业中,就业单位(企业)的规模也趋于小型化,小微企业就业成为城镇就业的主要组成部分。根据第三次全国经济普查数据分析,截至2013年底第二产业和第三产业小微企业法人单位有785万个,占全部企业法人单位的95.6%;小微企业从业人员达14730.4万人,占全部企业法人单位从业人员的50.4%。[11]而相比于传统的大型制造业福特制工厂的就业模式,雇佣关系不明确的新就业形态及小微企业就业受疫情的冲击更加复杂,抗冲击能力更弱。从疫情发生以来对就业的实际影响看,小微企业面临的困难更大,小微企业就业人员面临的失业压力也更大。[12]这也是当前中央和各地方政府发布的稳就业措施主要围绕中小企业、小微企业的主要原因。

图3 城镇单位就业人员与个体就业人员占城镇就业人员比重变动情况(2000—2018)

数据来源:《中国统计年鉴2019》。

(三)近年来以农民工为代表的流动人口成为城镇就业人员的主要组成部分,其就业保护和社会保障较弱,疫情对这部分群体就业的冲击更为严重

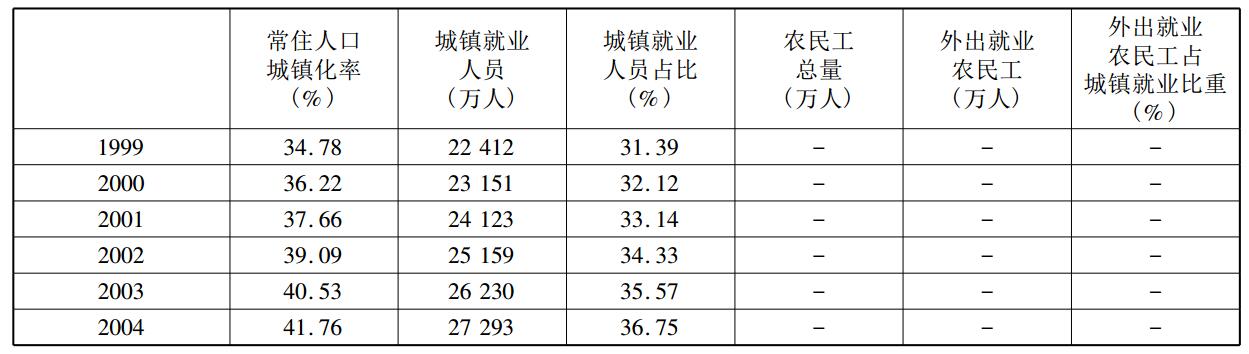

2002年底,我国常住人口的城镇化率只有39.09%,绝大部分人口居住在农村;城镇就业人员占总就业人员的比重也只有34.33%,绝大多数就业在乡村。到2019年底,常住人口城镇化率超过60%,城镇就业占总就业的比重也上升到57.11%,绝大多数人口在城镇居住和就业。农村和城镇就业人口比重的这种颠倒性变化,主要是大量农民工进入城镇就业带来的。我国农民工的数量在有正式统计的2008年底为2.25亿人,截至2019年底上升到2.91亿人,外出就业农民工则从1.40亿人上升到1.74亿人。如果将外出就业农民工统计为城镇就业人员,那么外出就业农民工占城镇就业人员的比重在2010年达到44.21%的最高值,这一比重在2019年底也接近40%。可见,农民工成为我国城镇就业人员的主要组成部分。(见表1)高度城镇化及城镇为主的就业格局面临的就业风险和社会风险不同于农村,其应对各种风险的方式和手段也不同于农村。具体到本次新冠肺炎疫情,一方面,城镇生活和就业的聚集性更强,更不易切断病毒传播途径;另一方面,为了控制疫情扩散,切断传播途径,对城镇就业产生的冲击也更大。而城镇就业人员中占比在40%的外来农民工更是重中之重,因为他们的流动性更强,更难以管控,并且对他们的就业保护和社会保障更弱,疫情对这部分群体就业的冲击更为严重。

总体看,伴随我国就业格局和就业模式的三个主要变化,服务业就业人员、新就业形态及小微企业就业人员、外来农民工这三个群体成为新冠肺炎疫情冲击下受影响最大的就业群体。这三个群体在现实中又相互交叉和重叠,构成我国城镇就业的主要组成部分。但是,相比于传统制造业中福特制工厂模式的就业,他们本身抗冲击的能力较为薄弱。这种抗冲击能力的不足,一方面是来自就业格局和就业模式的变化,另一方面则更多来自就业保护和社会保障在制度设计和治理结构上存在的一些弊端。

表1 我国城镇就业情况

数据来源:相关年份《中国统计年鉴》;2019年数据来自《2019年国民经济和社会发展统计公报》。

注:我国农民工的数量在2008年才开始正式统计,所以1999—2007年农民工总量、外出就业农民工、外出就业农民工占城镇就业比重均无法获取详细数据。

二、当前就业保护和社会保障体系的治理结构与就业格局和就业模式的变化不相匹配

新冠肺炎疫情对就业的冲击也暴露了我国就业保护和社会保障的制度框架与治理结构存在一些深层次问题,这些问题一言以蔽之就是当前的就业保护和社会保障体系的治理结构与就业格局和就业模式的变化不相匹配。这种不匹配不仅导致突发的疫情对就业冲击较大,而且也给“稳就业”的各项对冲措施的实施效果带来不确定性。

改革开放以来,我国建立了适应社会主义市场经济体制的就业保护和社会保障的制度框架。在就业保护上,以《劳动合同法》为代表的各种就业和劳动法规形成了对就业的保护体系;在社会保障上,建立了覆盖城镇就业职工的社会保险体系,包括城镇职工养老保险、职工医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险等“五险”。就业保护体系和城镇就业职工的社会保障体系在过去十几年间对促进我国就业、保障职工生活、抵御就业风险等方面起到了重要作用。但是,随着我国就业格局和就业模式的不断变化,这一就业保护和社会保障体系面临的挑战及存在的一些问题不断显现,充分说明当前的就业保护和社会保障体系的治理结构与就业格局和就业模式的变化不相匹配。

(一)就业保护和社会保障的对象主要是有明确雇佣关系的就业人员

不论是以《劳动合同法》为代表的就业保护体系还是以社会保险为主体的社会保障体系,保障的对象是有明确雇佣关系的就业人员,可以明确界定“雇主—雇员”关系。《劳动合同法》对就业的保护是以协调劳资关系为基础的,是对被雇职工的保护。社会保险则是以“雇主—雇员”间的互助互济作为基础,表现在社会保险缴费上是“雇主—雇员”或“单位—职工”共同缴费。这一体系建立的基础是工业化初期及中期以工业制造业为主的福特制工厂模式。福特制的主要特征有两点:一是大规模的自动化生产及工人对工厂的依附关系;二是资方与劳方(雇主与雇员)的对立。[13]在此基础上,就业保护主要保护被雇佣职工的就业权,社会保障则要求作为雇主的资方有义务来保障职工的基本生活。

随着我国经济发展进入新常态,工业化进入后期阶段,城镇化快速推进,我国的产业结构发生了深刻变化,从而就业结构也发生了变化,服务业成为主要的就业领域。[14,15,16]与之同步的是,随着信息技术和移动技术的快速发展,没有明确雇佣关系的新型就业及小微企业就业成为就业的新趋势。显然,以保护和保障有明确雇佣关系的就业为对象的就业保护和社会保障体系对此是不适应的。

以社会保险的覆盖为例。按照《社会保险法》的规定,所有城镇就业人员都必须参加相应的社会保险。但是,自20世纪90年代末期我国社会保险制度建立起到现在,城镇就业人员的参保率一直没有达到80%。即使扣除城镇个体就业人员,以有单位的就业人员(包括城镇单位就业人员和私营企业就业人员)为覆盖对象,参保率也不高。如,我国职工养老保险的参保率是最高的,2018年底也只有69.33%(第二种计算方法下为72.28%);而直接应对失业风险的失业保险参保率只有45.24%(第二种计算方法也只有47.16%)。也就是说在城镇就业人口中,超过一半的就业人员并不在失业保险的保障范围内。(见表2)

表2 2018年城镇职工基本社会保险参保人数及参保率情况

注:参保人数为在职职工参保人数,不包括离退休参保人数。参保率1=参保人数/城镇就业人员总数;参保率2=参保人数/(城镇单位就业人员+城镇私营企业就业人员),分母不包括城镇个体就业人员。

(二)就业保护和社会保障的城乡分割与地区分割现象严重

我国社会保障体系在20世纪90年代建立之初,主要保护的是城镇户籍的就业职工,在筹资和管理上则是地区统筹和属地化管理。①这就导致我国的社会保障体系是“碎片化”的,既有城乡之间的对立和分割,也有不同统筹地区之间的对立和分割。但是,二十多年来我国城镇就业人口结构发生了较大变化,以农民工为代表的乡城流动人口成为城镇新增就业的主要组成部分。在这种“碎片化”的制度构架下,大量进入城镇就业的农民工虽然在城镇就业和生活,但并未被城镇的社会保险系统覆盖,大量流动就业人口暴露在各种社会风险之下。[17]

--------------------

①我国社会保险的统筹层次基本上还是县区级统筹和地市级统筹。职工养老保险实现的省级统筹在多数省份并未实现真正的“统收统支”,而是不同统筹地区之间的调剂金制度。

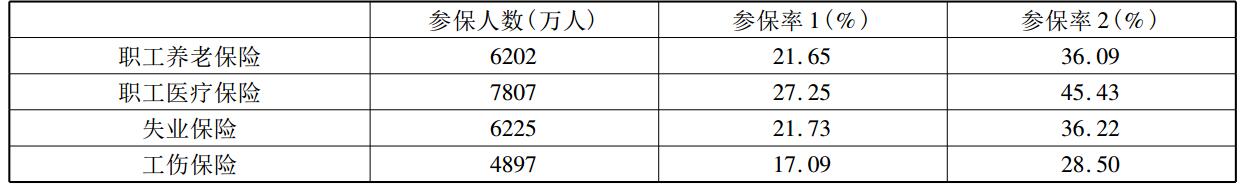

党的十八大以来,中央在社会保障的城乡统筹上做了不少工作,社会保障的城乡一体化进展明显,包括新型农村养老保险与城镇居民基本养老保险的合并及新型农村合作医疗与城镇居民基本医疗保险的合并等。在城镇就业职工的社会保险上,为了适应流动性也提高了保险关系的可携带性,并全面推动了跨省异地就医的直接结算工作。但从现实的情况看,以农民工为代表的流动人口的社会保险参保率仍然维持在较低水平,大量城镇就业人口并没有被正规的社会保险所覆盖。按照《社会保险法》的规定,外出就业的农民工应该参加城镇职工社会保险,但2017年外出就业农民工参加职工养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险的比例只有36.09%、45.43%、36.22%、28.50%,特别是失业保险,只有三分之一左右的参保率。(见表3)

表3 2017年农民工参加城镇职工社会保险及参保率情况

注:参保人数为在职职工参保人数,不包括离退休参保人数。无生育保险数据。参保率1=参保人数/农民工总数;参保率2=参保人数/外出就业农民工数,分母不包括本乡内参加非农就业的农民工。

除了社会保险,我国社会保障体系还包括专门救助低收入群体的社会救助及专门面向特定人群的社会福利。但是,社会救助和社会福利的地域化色彩更为浓厚,主要覆盖本地户籍人口。对于大部分农民工而言,一旦在城镇失业或失去收入来源,既没有社会保险,也不能获得本地的社会救助,直接暴露在风险之中。

我国就业保护与社会保障的治理结构与现阶段我国就业格局和就业模式是不匹配的。这种不匹配在疫情冲击下更加明显,是导致疫情对就业的冲击更严重的主要原因。更进一步,这种不匹配也有可能使当前提出的“稳就业”措施的治理效果大打折扣。

三、以目标为导向分析“稳就业”相关措施达到预期效果的难点问题

新冠肺炎疫情发生后,中央对就业问题高度重视,相关部门和各级地方政府出台了大量措施应对疫情对就业的冲击。不论是“扩”“稳”“保”“促”“兜”,还是其他具体应对措施,都抓住了疫情对就业冲击的重点和关键,特别是这些稳就业的措施还重点对准了受疫情影响较为严重的中小企业、小微企业就业,这对于减轻疫情对就业的冲击起到重要作用。现在的问题是,这些措施在实际运行过程中能否完全落实、能否起到预期的效果。这需要充分考察和分析我国就业保护和社会保障的治理结构与治理能力。

(一)就业保护和社会保障体系的覆盖人群存在“漏出群体”

针对疫情冲击出台的大量政策措施不论其内容如何,在治理链条上都主要通过就业保护和社会保障系统来落实。但是,现阶段我国就业保护和社会保障体系与十几年来我国就业格局与就业模式的变化有不相匹配之处,这些不匹配的地方就导致一些就业群体被正规的就业保护和社会保障体系遗漏在外。这部分群体主要包括三个部分:

1.小微企业、个体经营者(自雇者)等没有明确雇佣关系的就业人员中存在“漏出群体”。小微企业、个体经营者(自雇者)虽然也在工商部门或其他部门登记在册,但其参加城镇职工社会保险的比例及能够受到《劳动合同法》保护的比例都比较低,诸如工伤保险、失业保险等险种,个体经营者基本上不能参加,小微企业的就业人员也很少参加。

2.新就业形态的就业群体中存在“漏出群体”,既包括传统的灵活就业人员,也包括伴随着数字经济、平台经济兴起的新型就业人员。这部分群体在很大程度上并不在政府部门的记录和统计之内,政府部门也很难掌握他们准确的就业状态,使部分就业人员游离在就业保护和社会保障系统之外。虽然国家出台了灵活就业人员参加社会保险的政策,但主要集中在养老和医疗保险上,而应对就业风险的主要险种失业保险和工伤保险却并未得到重视。

3.外出就业农民工中存在“漏出群体”。农民工在打工地能够获得的正式的社会保障主要是职工社会保险体系,而社会救助等保障措施则难以获得。但是能够参加社会保险的农民工的比例大概也只有三分之一左右,参加失业保险的农民工只有36.22%。

对上述三个群体的规模虽然没有官方的统计数字,但可以使用城镇就业人员中参加职工社会保险的比例来加以推算。城镇就业人员可以灵活就业人员身份参加职工养老保险和医疗保险,但不能以灵活就业人员身份参加失业保险和工伤保险,因此就用未参加工伤保险的城镇就业人员占比来大致估计游离在正规的就业保护和社会保障之外的城镇就业人员比例。2018年底这个比例为45.01%,也就是说有接近一半的城镇就业人员游离于正规的就业保护和社会保障体系之外。

在这种情况下,一些政策措施是难以发挥作用的,政策“锚定对象”根本就不在系统之内。如,疫情防控期间针对规范企业裁员的一些政策,只能覆盖有雇佣关系的就业人员,但是大量就业人群并没有明确的雇佣关系;“稳就业”使用较多的失业保险金“稳岗返还”政策,①至少对近一半的就业群体是不覆盖的,疫情期间的失业人员如果参加了失业保险可以领取失业保险金,但对55%的未参加失业保险的就业人员而言,这个对冲政策也是“无效的”;针对没有参加失业保险的人群,在失去收入后还可以通过社会救助来“兜底”,但对外出就业农民工群体而言,在打工地根本就无法被纳入到救助对象中。从这个角度而言,就业保护和社会保障网是存在“漏洞”的,“兜底”的“底”是不严密的。

--------------------

①对不裁员或少裁员的普通参保企业返还上年底实际缴纳的失业保险费的一定比例。

(二)新的就业格局和就业模式的“锚定对象”确定不够精准

我国传统就业保护和社会保障的治理路径是“政府—单位(企业)—个人”。特别是有关就业人员的政策措施,基本的治理路径是政府通过单位(企业)来治理,很多业务并不针对职工个人。但是我国就业模式变化的一个主要趋势是“去单位化”,个体经营者、灵活就业人员、零工经济就业、平台经济就业、自由职业者等没有“单位”、雇佣关系不明确的就业越来越多。即使在单位就业中,单位承担的社会管理职能也越来越弱化。大量中小企业、小微企业根本不具备传统意义上“单位”承担的一些功能。在就业保护和社会保障的治理上“政府—个人”或“政府—社会(组织)—个人”的治理链条仍不完善,大量的治理活动还依托在“单位”上。治理模式与就业模式的不匹配导致大量政策在落实过程中面临高昂的治理成本,一些设计很好的政策在现实中面临各种治理困境。

具体到本次疫情对就业的冲击,服务业、小微企业、新就业形态等就业群体受疫情冲击最严重,但他们的“单位属性”弱化,没有“单位”作为依托。而从目前出台的大量关于“稳就业”的政策看,在具体的落实过程中“锚定对象”仍然是单位(企业)。这就为基层政策落实带来一个两难困境:如果按照传统治理路径,那么多数政策措施难以落实到“人”;如果脱离单位(企业),将政策落实到“人”就立即面临工作人员少而工作对象庞大的问题,治理成本急剧上升。这一治理困境实际上也反映了我国就业保护和社会保障的深层次问题。在这种情况下,一些“稳就业”的政策措施要么因为落实不到具体的“人”而折损实施效果,要么因为高昂的治理成本而难以落地。

四、助推“稳就业”的各项措施达到实施效果的政策建议

新冠肺炎疫情对就业的冲击相比于2003年的非典疫情冲击更为复杂和严重。稳就业是首要的民生大事,稳住就业不仅稳住了复工复产,而且也稳住了人心、稳住了疫情防控的后方防线。从目前的情况看,“稳就业”的各项措施已陆续发布,关注重点应在于政策实施的可及性与实施效果。从制度结构和治理模式完善的角度,在疫情期间捕捉体系存在的漏洞和发展困境,促进我国就业保护和社会保障的长期改革,使其适应就业格局和就业模式的变化,并具有充分的灵活性和弹性。

(一)在疫情防控期间,“稳就业”政策实施要特别关注几类重点人群

保障个体就业人员、新就业形态就业人员、外出就业的农民工群体的就业和基本生活,特别是要关注那些游离在正规的就业保护和社会保障体系之外的群体。这些群体自身抗冲击能力本就较弱,几个月甚至十几天不工作就难以维持生计。对这部分群体,第一,适当设立、扩大就业保护和社会救助的规模、范围和力度,将他们纳入社会保障体系中;第二,对外来就业人口在就业保护和社会保障上一视同仁,将外来就业人员纳入本地保障系统内;第三,各地在复工复产过程中,不仅要重视大中型企业的复工复产,也要更多关注涉及居民日常生活的服务性行业,这些行业一头关系着居民的日常生活,另一头则关系着大量就业人员的就业。从长期看,将基于明确雇佣关系的就业保护和社会保障转向以居民为基础的就业促进和社会保障模式,以全民社会保险的构架逐步替代职工保险的构架。

(二)鼓励、引导和激发各种各类社会组织、社区组织、慈善组织等发挥重要作用

在政策落实过程中,要鼓励、引导和激发各种各类社会组织、社区组织、慈善组织等的作用,减少政策落地过程中的治理成本,提高政策“锚定”的精度和政策的可及性。根据具体的政策措施,搭建“政府—社会(组织)—个人”的治理链条,通过社会组织和社区组织补上“单位”弱化的环节。除了传统意义上的社会组织、社区组织,在本次疫情中还出现了大量新型的自组织网络,这些组织对疫情防控起到了重要作用。要善于引导和支持这类组织,发挥他们在各类“稳就业”政策措施中的积极作用。此外,各类“稳就业”的政策落实还需要充分利用“互联网+”,搭建“政府—网络—个人”的治理链条,提升政策实施的治理能力。

参考文献:

[1]习近平:在统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作部署会议上的讲话[EB/OL].[2020-02-23].新华网,http://www.xinhuanet.com/politics/2020-02/23/c_1125616016.htm.

[2]都阳.救助小微企业是“稳就业”重中之重”[EB/OL].[2020-02-05].证券时报网,http://news.stcn.com/2020/0205/15627318.shtml.

[3]蔡昉.当务之急是破解当前防控疫情扩散举措与劳动力流动之间的矛盾[N].中国经营报,2020-02-17.

[4]各地稳就业政策打出“组合拳”[N].中国证券报,2020-02-15.

[5]游均.国新办举行统筹疫情防控和经济社会发展工作发布会[EB/OL].[2020-02-24].国新网,http://www.scio.gov.cn/xwfbh/xwbfbh/wqfbh/42311/42577/index.htm#3.

[6]蔡昉.从中等收入陷阱到门槛效应[J].经济学动态,2019(11):3-14.

[7]夏杰长.疫情冲击下的服务业:严冬过后是阳春[N].湖南日报,2020-02-22.

[8]Hussmanns R..Defining and measuring informal employment[R].Bureau of Statistics,ILO: Geneva,2004.

[9]Bonnet F.,Vanek J.,Chen M..Women and men in the informal economy: a statistical brief[R].Manchester,UK:WIEGO,2019.

[10]张成刚.就业变革:数字商业与中国新就业形态[M].北京:中国工人出版社,2019.

[11]第三次全国经济普查主要数据公报(第一号)[EB/OL].[2014-12-16].国家统计局,http://www.stats.gov.cn/tjsj/zxfb/201412/t20141216_653709.html.

[12]张晓波,王睿新.复工还是防疫?调研解读中小微企业的两难困境[EB/OL].[2020-02-21].国际食物政策研究所,https://mp.weixin.qq.com/s/A1esPYtNE7AKTiM9kzy61A.

[13]谢富胜,黄蕾.福特主义、新福特主义和后福特主义--兼论当代发达资本主义国家生产方式的演变[J].教学与研究,2005(8):36-42.

[14]王国刚.城镇化:中国经济发展方式转变的重心所在[J].经济研究,2010(12):70-81.

[15]黄群惠.“新常态”、工业化后期与工业增长新动力[J].中国工业经济,2014(10):5-19.

[16]李杨,张晓晶.“新常态”:经济发展的逻辑与前景[J].经济研究,2015(5):4-19.

[17]朱玲.转向适应市场经济运行的社保体系[J].劳动经济研究,2014(4):3-20.

Impact of COVID-19 on China's Employment Protection and Social Security System

Wang Zhen

( Institute of Economics, Chinese Academy of Social Sciences, Beijing 100836)

Abstract: Although the impact of COVID-19 on employment is mainly in short-term, it’s more severe and complicated than that of SARS in 2003,since the employment structure and pattern have changed profoundly.Employment in service sector, informal employment without definite employment relationship, employment in small and tiny firms have increased markedly, and rural-urban migrant workers comprised the main body of urban employment. The employment protection and social security system has insufficient coverage for this group of people, for which policies issued to improve employment during the COVID-19 period would face challenges and problems that affecting the effectiveness of the policies.It is suggested that these vulnerable groups should be concerned during the process of policy implementation; on the other hand, it needs to innovate policy governance pattern to build the approach of“government-community-citizens”. It is also important to find the bugs and problems of employment protection and social security system during the COVID-19 period, thus, to enhance long-term reform to increase resilience and flexibility of China’s employment protection and social security system.

Keywords: COVID-19; Economy; Employment; Employment Protection; Social Security