二、文献回顾

(一)技术追赶

后发企业在与国际领先企业竞争的过程中如何实现追赶一直是理论界与实践界高度关注的问题(Hobday,1995;Kim,1997;Dutrénit,2004)。2016年,《Research Policy》期刊特别组织了关于追赶的专刊,试图从更长的时间维度、更广的产业领域来观察和解释技术追赶现象(Lee & Malerba,2016)。

早期的后发追赶研究主要集中在新兴工业化国家或地区的企业。如Hobday(1995)通过研究亚洲四小龙电子产业的发展历史,提出了后发企业从OEM到ODM再到OBM的学习路径;Kim(1997)以韩国产业为例,提出从模仿到创新的动态技术学习过程;Lee和Lim(2001)通过对韩国多个产业的经验研究,分析了不同技术体制下不同行业追赶模式的差异,提出了路径追随型(path-following catch-up)、路径跳越型(path-skipping catch-up)和路径创造型(path-creating catch-up)3种不同的技术追赶路径,并强调了内部研发努力在技术追赶中的关键作用;Mathews(2002)则以亚太地区半导体产业为例,提出了后发企业通过国际化追赶的3L框架,即建立关系(Linkage)、杠杆化利用(Leverage)和学习(Learning)。这些基于新兴工业化经济体企业的研究识别了追赶的不同阶段和路径,构成了后发企业追赶研究的重要基础。不过,这些研究也普遍存在着两个问题:首先,研究的重点在追赶周期的早期,也就是后发企业如何进入和逐渐追赶上,对追赶阶段后期(如超越追赶阶段)如何行动则没有给予注意;其次,对后发企业内部的学习过程普遍采用了一种“故事性叙述”的方式而缺乏理论提炼,进而限制了其理论概化的能力。

21世纪开始,随着以中国为代表的新兴经济体的崛起,后发企业的追赶研究逐渐向这一区域转移。如Luo和Tung(2007)提出了著名的跳板视角(springboard perspective),认为新兴经济体中的跨国企业可把国际扩张作为跳板来获取资源,从而减少制度和市场限制进而避免后发劣势;江诗松等(2011)通过吉利汽车的纵向案例研究,提出了转型经济制度环境和后发企业能力追赶的共演过程模型;刘洋等(2013)通过多案例研究,提出了后发企业基于地理边界、组织边界和知识边界的研发网络边界拓展来实现创新追赶的过程与机制;吴先明和苏志文(2014)通过多案例研究,构建了以跨国并购为杠杆的后发企业技术追赶模型,郑刚等(2016)也认为技术并购已成为开放式创新条件下后发企业快速提升创新能力的重要方式。但现有关于中国企业技术追赶的大部分研究往往将西方情境或亚洲追赶情境下的研究理论直接运用于中国情境,忽略了对影响技术追赶的时代特征和中国情境特殊性的关注。如Mu和Lee(2005)采用Lee和Lim(2001)根据韩国技术追赶经验提出的研究框架来分析中国电信行业,指出该行业实现追赶的三大关键因素:市场换技术战略,跨国公司子公司向本土研究联盟、本土企业的技术扩散,以及政府的产业促进政策。Xie和Wu(2003)对照亚洲四小虎的追赶经验,以中国彩色电视机行业的长虹和康佳为例,总结了中国企业追赶特有的5个关键因素:存在大量跨国企业、国内企业的激烈竞争、巨大的国内市场、政府对国内市场逐步自由化和许多有远见的企业家。Xiao等(2013)从知识产权和公司治理角度研究了中国企业的追赶。Gao(2014)则强调了政府支持在技术追赶中的重要作用。尽管这些研究识别了中国企业技术追赶的一些特殊因素,但这些因素与许多新兴经济体甚至发达国家还是有很多类似之处,忽略了中国本土情境因素的特殊作用机制。

现有技术追赶文献讨论的焦点主要集中在如何进入、模仿和追赶上,对后发企业进入超越追赶阶段后如何更进一步引领技术前沿,已有的文献并没有给出明确的回答;其次,已有理论虽然总结了追赶的阶段、路径和关键条件,但并没有回答企业如何在不同阶段间实现“转型”,特别是对学习的微观机制和过程缺乏足够的讨论。

(二)双元性学习

后发企业技术追赶的研究在不同程度上都强调了学习的重要性。如Kim(1997)认为通过有选择地进行学习而累积的技术能力,是韩国企业能够实现从模仿到创新的关键原因;吴晓波等(2006)认为,追赶过程中的技术范式转变期是后发企业赶超领先者的难得的“学习窗口”,企业需要在对现有知识和能力进行开发与新知识和新技能进行探索之间取得平衡,即构建起双元性学习;有的研究甚至直接指出了双元性学习对于后发企业的特殊意义,如彭新敏等(2011)发现,基于二次创新动态追赶过程,后发企业组织学习会相应地由间断式平衡向双元型平衡演化。

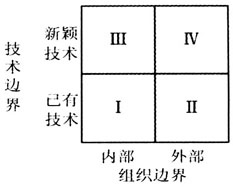

结构双元理论认为,企业通过高度差异化又松散耦合的不同子单元分别开展探索和利用,在整体上可获得极大的竞争优势(Tushman & O'Reilly,1996)。随着战略联盟等企业网络的兴起,学者们围绕着双元性构建方式产生了争论:双元究竟是通过内部组织(internal)还是外部合作(external)来实现(Raisch et al.,2009)?Benner和Tushman(2003)认为,探索或利用过程的外部化会增加对不同事业部之间进行战略整合的困难,因此更支持在企业内部同时进行探索和利用活动;Lavie和Rosenkopf(2006)、Rothaermel和Deeds(2004)等则认为,从外部获取知识有助于企业重构已有知识库,因此企业可以通过外部化的活动如外包或联盟来构建双元性。Rothaermel和Alexandre(2009)认为企业在进行技术搜索时需要考虑两种平衡(见图1):一种是内部和外部技术搜寻的平衡;另一种探索和利用的平衡。其中,组织边界分为组织内部和组织外部两个类别,组织内部指企业独立新建部门或事业部等方式,组织外部包括战略联盟、并购等方式。技术边界是针对企业自身而言,其所搜寻的技术是已有的技术还是新颖的技术。如果搜寻的技术对企业来说是新颖的,则为探索;如果企业搜寻的技术是在企业已有技术范围内的,则为利用。

图1 Rothaermel和Alexandre(2009)的双元性分析框架

在图1中,象限Ⅰ可称为“内部利用”,指企业通过组织内部挖掘现有技术知识;象限Ⅱ可称为“外部利用”,指企业通过外部开发现有技术知识;象限Ⅲ可称为“内部探索”,指企业通过内部获得新技术知识;象限Ⅳ可称为“外部探索”,指企业通过外部获得新技术知识。在此基础上,Simsek等(2009a)进一步根据企业双元的实现是否跨越了组织边界,把双元分为跨越组织的“分隔型双元”(partitional ambidexterity)和组织内的“自洽型双元”(harmonic ambidexterity)两种类型。Stettner和Lavie(2014)则进一步比较了双元性构建中企业内部(internal organization)、联盟(alliance)与收购(acquisition)3种组织结构分离方式对探索和利用的不同影响。通过对190家美国软件企业1990-2001年的面板数据分析发现,基于新知识获取和整合程度的差异,企业内部组织更有利于利用,外部收购更有利企业进行探索,联盟则居于二者之间;通过外部导向的模式如收购或联盟进行探索,同时利用内部组织进行利用会更好地提高企业绩效。不过,正如他们自己所提醒的,该研究发现只是局限于美国软件产业,其他产业或情境中可能存在不同的内外部组合模式。对于后发企业来说,上述3种双元结构分离方式在技术追赶中的具体组合及适用阶段需要进行深入的探讨。

更为重要的是,双元性学习是一个动态的任务而不是静态的匹配(Raisch et al.,2009),双元性模式选择面临着外部环境与内部组织的双重驱动,现有研究也主要从外部和内部权变视角探讨了双元性模式选择的影响因素。Simsek(2009b)提出的组织双元性构建的理论框架中,认为组织内部因素中的双重结构、行为情境和高管团队行为整合是决定因素,外部环境因素中的环境动态性与环境复杂性则是重要的调节变量。Luo和Rui(2009)同样认为,新兴经济体跨国企业的双元性受到企业内部和外部市场两个层面因素的影响,内部因素包括所有权结构、国际经验、组织技能、战略意图等,外部因素包括市场类型、制度环境、目标市场开放度等。Lee和Malerba(2016)认为一个特定的产业体系中的机会窗口可能会在技术、市场和制度或政策3个维度上开启,追赶企业和在位企业对窗口做出的“响应”共同决定了它们相对位置变化。对于中国后发企业来说,它们在追赶过程中面临着特殊的技术、市场与制度情境(吴东、吴晓波,2013)。

基于上述研究,本文将从技术体制、市场需求和企业能力累积3个维度共同考察它们对双元性学习模式演化的驱动机制。