内容提要:本文对收入和幸福之间的关系提出三个假说,并利用浙江省2009年“小城镇居民幸福状况”调查数据,使用结构方程模型分析法,实证比较了传统与三元链幸福指数模型,以探索收入与幸福之间的内在结构与传导机理。结果证明:在现阶段的中国,收入对幸福指数影响的基础地位依然存在,并通过直接与间接两条路径影响着幸福指数;收入通过对个体状况、社会状况等中间变量间接影响幸福指数的强度要大于直接影响的强度;各幸福影响因素之间具有内在关联性;提高收入向个体状况、社会状况的改善程度可以有效提升幸福指数。

内容提要:本文对收入和幸福之间的关系提出三个假说,并利用浙江省2009年“小城镇居民幸福状况”调查数据,使用结构方程模型分析法,实证比较了传统与三元链幸福指数模型,以探索收入与幸福之间的内在结构与传导机理。结果证明:在现阶段的中国,收入对幸福指数影响的基础地位依然存在,并通过直接与间接两条路径影响着幸福指数;收入通过对个体状况、社会状况等中间变量间接影响幸福指数的强度要大于直接影响的强度;各幸福影响因素之间具有内在关联性;提高收入向个体状况、社会状况的改善程度可以有效提升幸福指数。

关键词:幸福指数 结构方程模型 收入—幸福悖论 小城镇

作者简介:吴丽民,陈惠雄,浙江财经学院工商管理学院

一、导言

改革开放以来,中国经济发展一直以GDP作为核心评价指标。然而,经验证据表明,GDP指标体系无法全面衡量经济社会发展水平及国民生活质量,特别是过度强调GDP指标还会引致不良的发展路径:国家过度追求GDP最大化,企业盲目追求利润最大化,个人单纯追求财富最大化。这些都使整个社会付出了很大的代价——高昂的生态成本、资源成本、社会成本,而这些不是GDP可以充分表达的。中国从第六个“五年计划”开始,将原来“国民经济五年计划”改为“国民经济与社会发展五年计划。”这表明,经济社会的整体发展已经取代单向度的经济增长而纳入国家发展视野,在这一过程中,国民幸福的增长则成为重要的关注点。

中国城镇居民人均可支配收入在1990-2009的20年间,从1510元增加到17175元,增长了11倍,农村居民人均纯收入也由686元增加到5153元,增长了7.5倍①。而根据盖普洛咨询有限公司的消费者调查数据,中国消费者的总体满意度(相当于“幸福指数”)在1994-2004年间呈先升后降的趋势:幸福指数1994年为69分,1997年达到71分,2004年却降到了67分②(100分为满分)。收入增加了,但幸福指数却没有同样增加。这种更多的收入并没有带来更多的幸福,就是“收入—幸福悖论”的表现,或者叫“伊斯特林悖论”(Easterlin,1974;2001)。

浙江省小城镇的发展在全国范围内十分突出,属于农民“自上而下”的诱致型发展,这一群体的典型性使在其基础上的研究具有很重要的现实意义。本文通过构建“收入—中间变量—幸福”三元链模型,利用浙江省2009年“小城镇居民幸福状况”调查数据,运用结构方程模型分析法,探索收入与幸福之间的微观传导机理及其内在结构,寻求“收入有增长、幸福无提高、资源高消耗”的破解策略,为提升全民幸福指数提供理论支持。

本文的结构安排如下:第二部分为基本假说与研究方法,这部分在回顾关于收入与幸福指数之间关系的相关理论与实证研究结论的基础上,提出三个假说;第三部分是数据和变量说明;第四部分实证检验浙江幸福小城镇收入与幸福指数关系;第五部分是传统“收入—幸福”模型与三元链幸福指数模型的实证比较;第六部分为结论与启示。

二、基本假说与研究方法

(一)文献评述

关于收入与幸福之间关系的研究有三种不同的观点,分别是“必然论”、“怀疑论”与“拓展因素观”。“必然论”认为收入增加必然导致幸福。古典经济学把“幸福研究”作为其重要研究对象,由于幸福的主观性和难以测量性,后来的经济学研究偏离了幸福主题,而偏向于既容易定性又容易定量的财富。现代经济学构建于“财富增加必然导致幸福或福利增加”的核心前提上,将研究的重心逐渐偏向于经济增长。“经济增长中心论”与“GDP中心论”大致反映了这一主张。

第二种观点为“怀疑论”,即认为收入增加不会必然导致幸福,收入与幸福之间的关系呈现复杂的态势。怀疑论的研究有两个方向:一是验证伊斯特林悖论是否存在,该阶段研究有四种观点:①收入与幸福负相关(黄有光,2005);②收入与幸福指数无关(Cummins;1998;Blanchflower and Oswald,2000);③收入与幸福指数之间呈“倒U型”关系(Seligman et al., 2006)。④幸福影响收入(Diener and Tov,2007)。另一个方向是分析“收入—幸福悖论”产生原因。一些学者从经济学、心理学等角度加以解析,例如Kahneman(2000)、黄有光(2003)、奚恺元(2006)等。在中国,也有越来越多的学者开始关注收入与幸福之间的关系,例如陈惠雄(2005),田国强、杨立岩(2006)等。除此之外,Kahneman的“快乐水车”(hedonic treadmill)与黄有光的“快乐鸿沟”(happiness gap)理论也分别解释了“人的享乐适应”与“收入—幸福拐点”问题。

第三种观点为“拓展因素观”,该观点认为,除收入以外还有许多拓展因素影响着幸福感,例如个性、职业、年龄、婚姻、工作等个体状况,社会地位、社会民主、教育、文化等社会状况,这些因素与收入一起影响着幸福水平。基于拓展因素观的研究一直局限于某一种拓展因素与幸福之间关系的研究,而很少关注各拓展因素之间的内在联系。

基于对“收入—幸福”理论的补充完善,本文在理论上提出收入和幸福的“中间变量观”,解析收入、中间变量与幸福指数之间的内在结构关系及其真实传导机制(见下页图1)。

(二)基本假说

基于国内外关于收入与幸福指数关系研究的文献,本文提出以下三个假说:

假说1:收入对幸福指数具有影响,但二者之间存在“门槛现象”,即超过某个收入界限后,收入的增加对幸福指数的提升效果逐渐弱化甚至会出现负效应现象。

假说2:除收入因素外,个体状况、社会状况等因素对幸福指数也会产生影响,且个体状况与社会状况之间存在相关关系。

假说3:收入对幸福指数的影响有两条路径,一是直接影响路径,另一条是以个体状况、社会状况为中间变量的间接影响路径。例如,高收入者往往能够获得较好的医疗条件,较多的人际关系支持与社会尊重等带来的影响比收入的影响更大。

本文的理论框架如下页图2所示。

(三)研究方法

本文选用结构方程模型方法(SEM)探析幸福指数与其影响因子之间的内在关系,对传统模型与本文理论构想下所提出的三元链模型进行比较,以验证假说的真伪。传统模型与三元链幸福指数模型的比较如图2所示。

结构方程模型的主要应用范围有两个方面:其一是对难以直接观测到的潜变量提供一个可以观测和处理的方式,以便对该变量做进一步研究,观测变量和潜变量之间的关系由测量模型来检验;其二是研究不同变量之间可能存在的相关关系,这种关系通常称为结构关系,由结构模型来检验。与传统的线性回归模型不同,结构方程模型能够同时检验一批回归方程,其优点有:①允许自变量含有测量误差;②可以同时处理多个因变量;③可以在一个模型中同时处理测量关系和因素之间的结构关系;④允许更具弹性的模型设定。

图1“收入—幸福”理论的演变

图2传统模型与三元链模型比较

本文所采用的结构方程模型是线性方程系统,用来表示观测变量与潜变量之间以及各潜变量之间的关系。结构方程模型包括:①测量模型,反映三个影响幸福指数的外生潜变量与外生观测变量之间的测量关系。②结构模型,反映个体状况、收入状况、社会状况三个潜变量与幸福指数之间的结构关系。

三、数据和变量说明

(一)数据说明

本文所采用的数据来源于浙江日报社于2009年对浙江省9个小城镇居民进行的实地问卷调查。这9个小城镇是采用短信推荐、问卷调查推荐和专家综合评审的方式选出“幸福小城镇③”,分别为:周巷镇、虹桥镇、受降镇、钟管镇、姚庄镇、西周镇、汤浦镇、苍南镇、闲林镇。调查共发放问卷900份,收回有效问卷754份,问卷有效率为83.8%。

1.问卷设计。居民幸福状况主要受个体状况、家庭环境、收入状况、工作环境、社会环境、生态环境等因素的共同影响。本文在考虑这些影响因素的同时,结合小城镇调查的特别需要,对以往的量表做了一些修订(该量表于2002年设计并于同年9月开展试调查,先后开展了三轮问卷调查、修改与分析工作)。调查表主要由以下内容组成:①被调查者基本信息,包括性别、年龄、职业、地区、文化程度5项内容。②幸福影响因子。幸福影响因子调查表包括12个问题,分别为健康、个性、家庭、亲友、期望收入、工作、收入、资产、社会地位、收入满意度、安全、生态环境。③幸福感自我评价标尺。该调查表要求被调查者对目前、5年前、5年后与10年后的幸福水平做出自我评价或预期,幸福感指标按幸福程度分为10个级别,分值越高表示越幸福,“1”表示最不幸福,“10”表示最幸福。

2.数据描述。调查量表的测量学特性分析表明,内在一致性信度Cronbach's α系数为0.815,表明量表的信度较好;结构效度与理论假设的结构非常接近,表明具有良好的结构效度(参见陈惠雄、吴丽民,2006)。样本结构(见表1)表明:样本的性别、年龄、学历和就业状况分布比较合理,职业分布中教师、医生与机关工作人员的比例较高,这是因为此三类职业人员在小城镇常住居民中的比重本身较大。因此,本文样本结构基本合理。

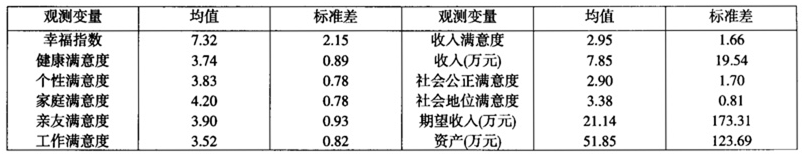

(二)外生潜变量的测量

本文所使用的指标包括一个内生的幸福指数观测变量以及11个外生幸福因子变量。外生观测变量采用5级Likert量表进行估测,“1”表示“非常不满意”,“5”表示“非常满意”。相关系数分析结果显示,生态环境满意度与幸福指数之间的相关关系仅为0.134,没有达到显著水平,且苦乐源调查结果显示,仅有2.0%的居民认为生态环境是影响其幸福感的主要因素(陈惠雄、吴丽民,2006),故在模型中不包含此项④。观测变量的描述性统计分析结果(见表2)显示,被调查者家庭、亲友、个性三个方面的满意度较高,社会公正与收入满意度较低,收入、期望收入与资产的标准差比较大,表明贫富差距较大的现象值得关注。

本文应用探索性因子分析法对11个外生观测变量进行降维,以测量外生潜变量。在进行因子分析之前,首先对变量进行一致性检验,检验结果显示,KMO=0.804,Bartlett球体检验的

表1样本结构单位:%

表2观测变量描述性统计分析结果

从表3中的因子载荷系数可以看出,社会公正满意度、收入满意度、社会地位满意度与工作满意度四项指标对公因子一的载荷系数均较大,根据其含义将其命名为“社会状况”。因为收入满意度更容易受到社会收入分配状况的影响,故将其归属于社会状况方面。利用Spearman秩相关系数分析法对这四个评价指标与幸福指数之间关系检验的结果显示,幸福指数与收入、工作、社会地位、社会公正满意度的相关系数分别为0.422、0.436、0.502、0.46,并且各系数都在0.01水平上显著,说明这四个测量变量与幸福指数之间均显著线性相关。

表3旋转后的因子载荷系数

根据各指标的含义,本文将家庭满意度、个性满意度、健康满意度与亲友满意度四个指标归为“个体状况”,家庭年可支配收入、期望收入与资产三个指标归为“收入状况”。Spearman秩相关系数分析的结果显示,“个体状况”的四个指标与幸福指数的相关系数分别为0.347、0.363、0.362、0.371,“收入状况”的三个指标与幸福指数的相关系数分别为0.218、0.192、0.077,且都在0.01水平上显著,说明这些指标与幸福指数之间均显著相关。因此,结构方程模型中的三个潜变量确定为个体状况、社会状况与收入状况。

四、浙江幸福小城镇收入与幸福指数关系的实证检验

收入状况不仅取决于绝对收入,还会受到期望收入满足度的影响,因为期望达到的收入(EI)与现实收入(IC)之间差距的大小直接决定了居民的收入满足状况。因此,期望收入满足度 的计算公式可以表示为:

的计算公式可以表示为: 越大,表示期望收入得到满足的程度越低。

越大,表示期望收入得到满足的程度越低。

为了解不同收入状况与幸福指数之间的关系,将所有样本按家庭可支配收入、资产水平和期望收入满意度从低到高排序后等比例分成5组,单因素方差分析结果(见表4)表明,浙江省小城镇居民幸福指数随可支配收入、资产的增加而增加(除资产为15万~25万元组的幸福指数略低外);幸福指数随 的增加而减少,即期望收入与现实收入差距越大,幸福指数越低。结果显示,所有的F值均在0.01水平上显著。这表明,不同收入状况的居民,其幸福指数存在显著差异。

的增加而减少,即期望收入与现实收入差距越大,幸福指数越低。结果显示,所有的F值均在0.01水平上显著。这表明,不同收入状况的居民,其幸福指数存在显著差异。

表4浙江省小城镇居民收入状况与幸福指数关系

本文应用最小显著性差异法进一步分析是否所有收入组之间的幸福指数均存在显著差异。从表5中的分析结果可以看出,收入组1与收入组2之间、收入组3与收入组4之间幸福指数的差异没有达到显著水平,因此,将其分别归为“低收入组”和“中收入组”,收入组5归为“高收入组”。高、中、低三组的收入范围分别为大于9万元、4.5万~9万元、小于4.5万元。单因素方差分析结果显示,这三组的幸福指数分别为6.83、7.58、8.19,检验结果显示,F=21.8,p=0.000,说明高、中、低三个收入组的幸福指数存在显著差异,最小显著性差异法分析结果显示,三个收入组之间幸福指数的差异均达到显著水平。这表明,浙江省小城镇居民的幸福指数与收入显著正相关。

表5不同组别之间幸福指数均值差异显著性的多重比较

资产组别以25万元为分界线,表5显示,高资产组与低资产组之间幸福指数差异显著。这表明,居民资产与幸福指数显著正相关。 组别以1.0为分界线,高期望收入满足度与低期望收入满足度的居民的幸福指数差异显著。当

组别以1.0为分界线,高期望收入满足度与低期望收入满足度的居民的幸福指数差异显著。当 =1.0时,EI=2IC,即期望收入是实际收入2倍以上的居民幸福指数显著偏低。

=1.0时,EI=2IC,即期望收入是实际收入2倍以上的居民幸福指数显著偏低。

根据以上分析,现阶段浙江省小城镇居民的收入状况与幸福指数之间虽然呈现正相关,但以年家庭可支配收入4.5万元为界线,收入小于4.5万元群体的幸福指数随收入的增加而增加,但收入高于4.5万元群体的幸福指数随收入的增加没有显著变化。这表明,收入与幸福指数之间存在“门槛”现象,收入超过某个界限之后,收入的增加对幸福指数的提升效果逐渐弱化,甚至会出现负效应现象。这验证了本文的假说1是正确的。

五、传统与三元链幸福指数理论模型比较及实证检验

(一)传统幸福指数模型拟合及其评价

1.传统幸福指数模型拟合。本文所应用的传统幸福指数理论模型(见图2),展现了三个维度的幸福影响因子与幸福指数之间的结构关系,即个体状况、社会状况、收入状况三个外生潜变量同时对幸福指数产生影响,而三者之间是相互独立的。应用软件Amos7.0对模型进行拟合,传统“收入—幸福”模型的路径系数估计结果见下页表6,所有负载都在0.01水平上显著。

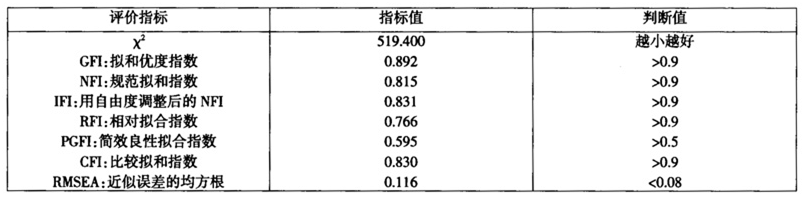

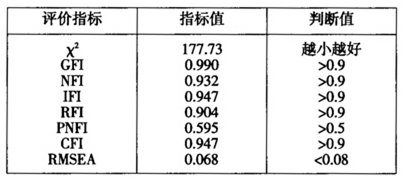

2.传统幸福指数模型评价。模型拟合效果的评价指标较多,本文应用默认模型与饱和模型比较的方法进行检验。通常默认模型的拟合结果越接近饱和模型,该模型的拟合效果越好。从下页表7中的拟合结果可以看出,只有相对拟合效果检验的PGFI超过了0.5,其他检验指标均没有达到显著水平。因此,综合各评价指标,本文认为该模型的拟合效果并不理想,没有达到可接受的显著性水平。也就是说,传统幸福指数结构方程模型不能真实地反映各潜变量与幸福指数之间的内在结构关系。

(二)“收入状况—中间变量—幸福指数”三元链模型估计及其评价

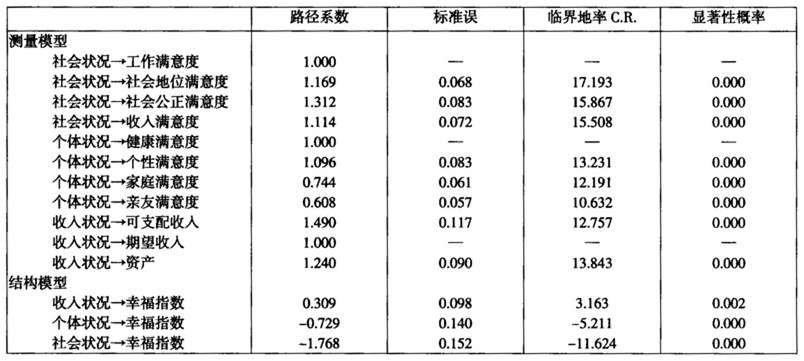

1.“收入状况—中间变量—幸福指数”三元链模型拟合。本文所建立的三元链幸福指数结构方程模型假设收入状况、个体状况、社会状况对幸福指数均有直接影响的同时,收入状况还分别对个体状况、社会状况产生影响。由于个体状况与社会状况之间为相互因果而非单向因果关系,因此,在此三元链幸福指数模型中加入“个体状况—社会状况”关系。另外,通过相关性分析可以看出,可支配收入与收入满意度、期望收入与社会状况之间也存在显著的相关关系,因此,在模型中加入此两条路径。三元链幸福指数模型的路径系数估计值见下页表8,模型中各潜变量方差拟合结果见表9,模型相关关系显著性验证结果见表10。

表6传统幸福指数模型路径系数估计值

表7传统模型评价结果

表8为三元链幸福指数模型中测量模型及结构模型的路径系数估计值、标准误、临界比率(C.R.)值及其显著性概率。从显著性概率一栏可以看出,所有路径系数都在0.05水平上拒绝系数为0的原假设。

表8幸福指数模型路径系数估计值

表9模型中各潜变量方差拟合结果

注:各潜变量e的对应名称参照下页图3。

表10修正模型相关关系显著性验证

注:收入与收入满意度之间的相关系数为负,这是因为收入满意度的表达为反向提问,“1”表示“非常满意”,“5”表示“非常不满意”。

表9为模型中各潜变量的方差估计值,从表中的数据可以看出,没有出现太大的无意义方差或者负值的方差,因此,方差结果是有效的。同时从显著性概率值一栏可以看出,所有的方差估计值均达到了显著水平,这表明,所有路径系数的估计值都达到了显著水平。

为验证个体状况与社会状况、可支配收入与收入满意度、期望收入与社会状况三对变量之间的相关关系是否达到显著水平,本文在结构方程拟合过程中对协方差和相关系数进行了检验,从模型中协方差关系的拟合结果(见表10)可以看出,模型中所加入的三个相关关系均达到了显著水平。

2.“收入状况—中间变量—幸福指数”三元链模型评价。三元链模型拟合指数见表11。从表11可以看出,三元链幸福指数模型的拟合效果非常好,且达到了可接受的显著性水平。

表11三元链幸福指数模型评价结果

(三)幸福影响因子传导机理分析

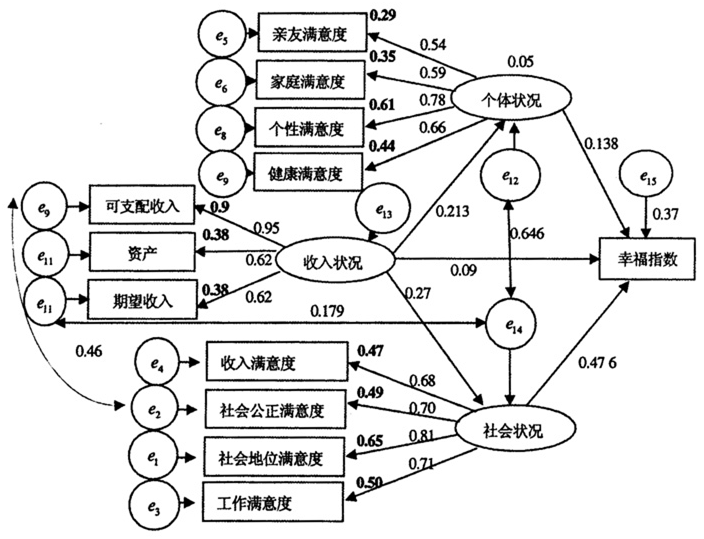

本文“收入状况—中间变量—幸福指数”三元链幸福指数模型的标准化路径系数见下页图3。图中加重数字用来反映对该变量解释的程度,相当于回归分析中的 。从图中的数据可以看出,社会状况对幸福指数的影响最为显著,二者之间的路径系数达到了0.476,为显著正相关;收入状况对社会状况的路径系数为0.27,也达到了显著水平,因此,收入状况以社会状况为中间变量而间接影响幸福指数的路径系数为0.13。

。从图中的数据可以看出,社会状况对幸福指数的影响最为显著,二者之间的路径系数达到了0.476,为显著正相关;收入状况对社会状况的路径系数为0.27,也达到了显著水平,因此,收入状况以社会状况为中间变量而间接影响幸福指数的路径系数为0.13。

收入状况对个体状况的路径系数为0.213,个体状况对幸福指数的路径系数为0.138,因此,收入状况以个体状况为中间变量而间接影响幸福指数的路径系数为0.03。由此可见,收入状况通过个体状况、社会状况而间接影响幸福指数的路径系数合计为0.16,远大于其直接路径系数0.09。由此可见,收入状况对幸福指数的直接影响和间接影响均达到了显著水平,且间接影响(0.16)远大于直接影响(0.09),这一结论证明了本文假说2与假说3成立。

社会地位满意度对社会状况的路径系数最大,达到了0.81,这表明,社会地位满意度是体现人们社会状况的最重要的因素;其次是工作满意度,路径系数为0.71;个性满意度和健康满意度对个体状况的路径系数最大,分别为0.78和0.66。由此可见,收入通过个体状况中的个性满意度与健康满意度,作用于社会状况中的社会地位满意度与工作满意度,从而间接影响着幸福指数。因此,提高收入与这些中间变量的转换率,有利于人们幸福指数的进一步提升,从而能够解决“收入—幸福悖论”现象,使居民收入增长与幸福指数提升呈正相关状态,解决“经济有发展,幸福无提高”的问题。

图3三元链幸福指数模型标准化路径系数

六、结论与讨论

本文在比较传统与三元链幸福指数模型的基础上,验证了收入通过中间变量而对幸福指数的间接影响关系,弥补了以往“收入—幸福”关系研究中忽视中间变量传递影响的不足,从而得到了更加客观、全面的结论。

1.收入状况对幸福指数影响的基础地位依然存在。结论表明,在现阶段浙江省小城镇中,居民收入水平还没有达到“收入—幸福”关系由正相关向负相关转变的“收入门槛”临界点,即经济状况依然是目前浙江省小城镇居民幸福的基础,且收入对居民幸福指数的正向作用依然显著。9个样本小城镇的居民收入水平居于全国上游水平,他们的“收入—幸福”关系反映出在现阶段中国城乡居民中,提高收入仍然是提升幸福感的重要举措。

2.除收入外,社会状况、个体状况对幸福指数也具有显著影响。这说明,人们的幸福感并非仅仅与收入显著相关,关注健康、个性、社会地位、工作满意度等个体状况与社会状况因素,对提高人们的幸福指数同样具有重要的现实意义。这种关注一般也会产生一定的资源占用问题,即需要投入一部分费用,人们掌握这部分投入的最大幸福原则是:增加私人收入所带来的边际幸福效用与增加对个体状况、社会状况的资源投入所产生的边际间接幸福效用相等,即实现了一定资源条件约束下的幸福最大化目标,从而能够有效解决“收入—幸福悖论”问题,并且使收入的当期幸福效用最大化。

3.收入对幸福指数不但有直接影响,还有间接影响。从本文的分析结论可以看出,收入对幸福指数的影响机制存在两条路径,一条是直接影响路径,另一条是以个体状况、社会状况等因素为中间变量的间接影路径,且间接影响力要高于直接影响力。因此,关注收入对个体状况和社会状况的间接影响,是一个有重要理论和现实意义的研究方向。它可以对“收入—幸福”关系做出某些矫正使其更加全面和科学。与此相对应,就存在两条提升国民幸福指数的途径:一是提高人民收入水平;二是提高收入对个体状况、社会状况的改善程度。最终提升国民幸福的总体水平,使经济增长的幸福效用尽可能最大化,实现经济社会的和谐发展。

4.幸福影响因子存在内在关联性。本文另一个重要发现是个体状况与社会状况之间存在显著相关关系。这一论点否定了传统观点认为影响幸福指数的多个拓展因素之间是相互独立的假设。

注释:

①数据来源:《中国统计年鉴2009》,中国统计出版社,2009年。

②资料来源:《百姓:幸福在哪里?幸福指数将给我们带来什么》,《国际金融报》,2006年9月14日。

③该称呼来源于浙江日报社所举办的“浙江省幸福小城镇评选活动”。

④生态环境对人类幸福具有重要意义,然而,国内外研究均显示,人们对生态环境变化反应不敏感,因此生态环境对幸福感影响很小。这可能是因为生态环境属于公共产权,且与未来的幸福相关性更强,而人们对私权和当期快乐更加关注。

参考文献:

[1]陈惠雄:《快乐原则——关于人类经济行为的分析》,经济科学出版社,2003年。

[2]陈惠雄:《生命成本:关于消费函数理论的一个新假说》,《中国工业经济》2005年第8期。

[3]陈惠雄、吴丽民:《基于苦乐源调查的浙江省城乡居民生活状况比较分析》,《中国农村经济》2006年第3期。

[4]陈惠雄、吴丽民:《国民快乐指数调查表设计的理论机理、结构与测量学特性分析》,《财经论丛》2006年第5期。

[5]黄有光:《快乐鸿沟》,《信息空间》2003年第1期。

[6]黄有光:《黄有光看世界——经济与社会》,经济科学出版社,2005年。

[7]田国强、杨立岩:《对“幸福—收入之谜”的一个解答:理论与实证》,《经济研究》2006年第11期。

[8]约瑟夫·熊彼特:《经济分析史》,朱泱、李宏等译,商务印书馆,2008年。

[9]威廉·汤普逊:《最能促进人类幸福的财富分配原理的研究》,何慕李译,商务印书馆,1997年。

[10]奚恺元:《幸福的学问——经济学发展的新方向》,《管理与财富》2006年第11期。

[11]Blanchflower, D.G. and Oswald, A.J.. Well-being over Time in Britain and the USA, National Bureau of Economic Research Working Paper, 2000.

[12]Diener, E. and Tov, W.. Subjective Well-being and Peace, Journal of Social Issues, 63(2):421-440, 2007.

[13]Cummins, R.A.. The Second Approximation to an International Standard for Life Satisfaction, Social Indicators Research, 43(3):307-334, 1998.

[14]Easterlin, R.A.. Does Economic Growth Improve the Human Lot? Some Empirical Evidence, in David, P. and Reder M.(eds.) Nations and Households in Economic Growth, Academic Press, 1974.

[15]Easterlin, R.A.. Income and Happiness: Towards an Unified Theory, The Economic Journal, 111(1):465-484, 2001.

[16]Kahneman, D.. Experienced Utility and Objective Happiness: A Moment-based Approach, in Kahneman, D. and Tversky, A.(eds.): Choices, Values and Frames, Cambridge University Press, 2000.

[17]Seligman, M.E.P., Parks, A.C. and Steen, T.. A Balanced Psychology and a Full Life, in Huppert, F. A., Keverne, B.and Baylis, N.(eds.): The Science of Well-being, Oxford University Press, 2006.^

来源:《中国农村经济》(京)2010年11期第63~74页