内容提要:本文研究了由计划生育所引发的中国人口急剧转变所带来的储蓄与增长效应。在生育受到计划生育政策约束的制度环境下,本文通过一个简单的三期世代交替模型讨论了出生率、人口增长率、人口年龄结构等人口变量对储蓄和经济增长的影响。本文的理论研究发现,出生率(人口增长率)下降会提高国民储蓄率与人均GDP的增长率,人口老龄化对储蓄率影响不确定。本文运用中国1989—2007年的分省面板数据进行了计量分析,经验结论与模型的理论预测相一致,人口变量的变化能够解释人均GDP增长率的绝大部分变化,也能很好解释储蓄率的变化。本文的估计结果对替代性的人口变量的选取、估计方法的选择以及估计函数形式的设定都是非常稳健的,计划生育的储蓄与增长效应的确非常显著。

关键词:计划生育/人口转变/储蓄/经济增长

作者简介:汪伟,上海财经大学财经研究所,上海200434,电子信箱:wangwei2@mail.shufe.edu.cn。

一、引言

改革开放三十年来,中国经济平均每年以9.6%的速度增长,被誉为世界经济增长的奇迹。探询中国经济高速增长的原因一直是政府与学界关注的焦点,中国是一个人口大国,人口转变可能是理解中国经济运行的一个非常有用的工具。特别有意思的是,中国的人口转变并不纯粹是社会经济发展的结果,独特的人口政策使得中国的人口转变过程不同于其他国家(都阳,2005)。

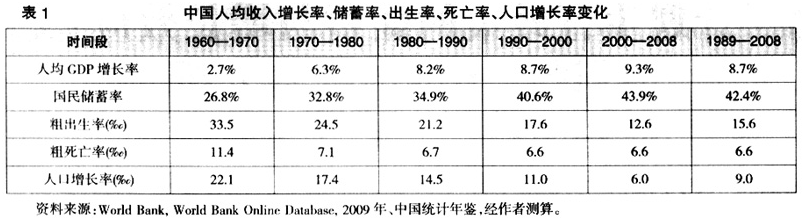

本文从计划生育政策导致人口迅速转变的角度来分析中国的高储蓄、高增长现象。自上世纪70年代末,中国开始执行改革开放政策。而几乎与此同时,中国还实行了“只生一个孩子”的计划生育政策,而且生育政策推动了中国人口增长模式的迅速转变。生育政策的严格执行使得人口出生率已大大降低,中国的总和生育率从1970年的5.81急剧地下降到了20世纪90年代中后期的1.8左右的水平(邬沧萍等,2003),国家统计局公布的2000年第五次人口普查的数字更是达到惊人的1.22,近年来还在进一步下降(郭志刚,2009)。建国初期的1949年,中国的粗出生率为36‰,经过第一轮下降周期后,中国的粗出生率在改革开放初期的1978年已降至18.25‰。其后在上世纪80年代中期经历了一段短暂的上升期达到1988年的峰值23.3‰,这主要是50、60年代“婴儿潮”时期出生的人群进入生育高峰期所致。此后严格的人口政策和经济社会发展的双重作用使得生育率下降的势头一直持续到现在,到2008年粗出生率已达12.1‰。中国的人口转变还体现在死亡率的急剧变化上,中国的粗死亡率在建国初期的1949年高达20‰,其后迅速降低,1978年至今稳定在6.6‰左右这样一个低水平上。随着经济社会发展和死亡率的下降,中国人的预期寿命不断增长,1949年中国人的预期寿命只有35岁,上世纪80年代初时已经上升到65岁,2007年则已达73岁,是建国初期的两倍有余。① 只经过短短几十年的时间,中国就已经从“高出生、高死亡、高增长”转变到“低出生、低死亡、低增长”的人口增长模式,表1总结了对上述人口转变的观察。从表1我们可以清楚地看到,经济中的生育率、人口增长率的下降与储蓄率和经济增长率的上升似乎是同步的,因此人口转变很可能是解释中国高储蓄、高增长模式的一个重要因素。

二、文献综述

关于人口因素对于经济增长的影响,经济学家已经争论了好几百年,他们的观点大致可以归纳为三类:悲观主义观点认为人口增长抑制经济增长,由于经济资源有限,人口膨胀对经济增长有害(Malthus, 1798);乐观主义观点认为如果将规模效应和技术进步等因素考虑进来,人口增长能够促进经济增长,经济增长缓慢的原因是不合理的制度而非迅速的人口增长(Boserup, 1981);中立主义观点认为在控制了诸如贸易开放度、人力资本和制度等因素后,人口增长和经济增长将没有关系(Srinivasan, 1988; Galor and Weil, 1999)。每种解释的支持者似乎都能够找到经验证据证明自己的观点,但这些研究都仅仅关注于人口数量或人口增长率对经济增长的影响。

最近20年来,学者们已经开始将焦点转向研究人口转型期动态的人口年龄结构对于经济增长的影响。事实上,人口的变化会改变人口年龄的分布,并且会改变平均的劳动参与率以及少年和老人的依赖比例。在一个有大量少儿的发展中国家中,生育率的下降不仅会减缓人口增长,同时也会减少总的负担比例和提高工作人口的比例。人均收入水平会因为负担率的下降而上升,从而产生“人口红利”(Bloom and Williamson, 1998)。更为重要的是,与人口结构变化相连的是工作年龄人口比重的上升会使他们可支配收入中用于储蓄的比重上升,这种储蓄效应成为其在供给方面影响经济增长的一条重要渠道,并在理论和实证层面被大量文献所讨论(Modigliani, 1970; Higgins and Williamson, 1997; Modigliani and Cao, 2004)。在发展中国家,随着生育率的下降,储蓄率倾向于上升,投资需求也随之上升,人口红利被进一步强化(Mason and Lee, 2006)。

然而当生育率、寿命(死亡率)、养老负担和储蓄率的相互作用被充分考虑时,复杂性出现了。经典的生命周期理论(Modigliani and Brumberg, 1954)认为人口老龄化将增加家庭的养老负担并降低家庭的储蓄从而对经济增长不利,这也是学者们常常论及人口老龄化对经济增长不利的论点。然而生命周期理论却忽略了理性行为人重新分配经济资源、协调生命周期行为的能力。事实上,个人如果体察到人口结构的这一变化,其在工作阶段的储蓄行为和消费行为会随之改变,有可能增加储蓄率,从而影响经济增长。Zhang et al. (2001)认为由于预期寿命延长,理性的行为人为了更长的老年期生活而储蓄的动机会增强,从而储蓄率上升,经济增长率也随之上升。Bloom et al. (2003)的理论模型表明平均寿命的上升将导致各年龄阶段人群更高的储蓄率从而更高的国民总储蓄率。在另一个理论和实证研究中,Bloom et al. (2007)预言理性行为人为了更长的退休期而融资,寿命延长会需要更高的平均储蓄率。这一支文献强调了寿命延长对储蓄和经济增长的正面效应。

计划生育政策的严格执行使中国迅速进入了一个低生育阶段。在中国人的生育受到约束的背景下,经济中的家庭所面临的预算约束与经济激励必然会发生改变,进而对家庭的消费、储蓄、子女培养与养老决策产生影响,而正是家庭的微观决策影响了资本积累与人均收入增长的路径。由于计划生育政策是一种强制性的制度安排,家庭不能自主选择生育孩子的数量,因此传统的生育选择、孩子的数量与质量互替以及在其基础上发展起来的内生增长模型(Becker and Lewis, 1973; Barro and Becker, 1989; Becker et al., 1990),并不适合分析计划生育政策对中国经济增长的影响。然而,上述模型仍然是具有启发意义的,由于家庭受到计划生育政策的约束,生育孩子的数量通常没有达到其合意的水平,因此父母会更加重视孩子的质量,这会促使父母在孩子未成年期给他们提供好的生活条件以及更加重视孩子的培养等等。当然父母重视孩子的质量可能是出自不同的目的。Zhang et al. (2001)认为父母关心孩子的培养具有利他性,经济增长依赖于家庭储蓄率和对子女的人力资本投资,但其模型仍然是建立在内生生育框架下。刘永平和陆铭(2008)分析的出发点是中国家庭中的父母是出于养儿防老的目的而重视子代的培养,他们将孩子数量、质量和家庭的储蓄都看作家庭的养老资源,在这样的假设下,计划生育政策的变化对经济增长的影响依赖于模型的参数。但利己性假设可能并不符合中国的实际,事实上中国的文化传统有更多的利他性成分,父母通常在其成年期就已经积累了足够的资源以待养老,在他们享尽天年时常常也没有将其终身资源消费殆尽甚至刻意给子女留有遗产,父母对子女的付出通常是不计回报的。因此,我们认为父母对子女的培养具有“消费”而非“投资”性质,即利他性的假设可能更为适合。

统计数据显示,中国的储蓄率自2000年以后持续上升。进入老龄化初期的中国,储蓄率仍然居高不下,而且经济增长率仍旧保持在10%左右,人口老龄化似乎并没有伤害到中国当前的经济增长,汪伟(2009)的实证研究也证实了这一观察,这一点与生命周期理论并不相符,却与经济增长的寿命效应相契合。Li et al. (2007)则通过一个简单的迭代模型区分了寿命与老人负担系数对储蓄和增长的影响并通过跨国面板数据证实了预期寿命的上升会带来储蓄率和经济增长率的上升,但这种作用却通常被老人负担系数的上升所抵消。Zhang et al. (2003)的研究发现死亡率下降对经济增长的影响是非单调的,这对以上文献中得到的相互矛盾的结论提供了理论解释。然而Zhang et al. (2003)的研究并没有考虑到生育率变化的影响,事实上生育率明显是影响人口转变的一个重要变量。因此,研究人口老龄化如何影响储蓄与经济增长也需要充分考虑生育政策、子女培养与养老决策的相互作用,这正好构成本文期望尝试研究的方向。

基于以上数据和文献的考察,本文主要展开两个方面的工作。首先,本文在利他性和外生生育率的假设下建立一个三期世代交替模型来讨论计划生育政策对中国储蓄率和经济增长的影响。本文的模型将子代的培养纳入到父代的效应函数中从而使以往文献的缺陷得以克服。其次,我们在理论模型的基础上建立计量模型,并运用中国1989—2007年的分省面板数据进行经验分析。在我们的模型中可以讨论和区分不同人口变量的储蓄和增长效应。

三、理论模型

(一)基本模型

β表示时间贴现因子,参数φ表示父母对子女效用的贴现率,假定参数ε>0,它表示随着子女数量的减少,父母对子女培养的重视程度上升。求解代表性消费者的最大化问题可得各年龄期的最优消费为:

我们使用的数据是中国1989—2007年29个省市自治区的面板数据(除重庆、西藏和港澳台),人均GDP以及人均GDP增长率数据来自《新中国五十五年统计资料汇编》,2005—2008年《中国统计年鉴》,人均GDP已用1989年不变价折算为实际量。由于中国统计年鉴中并没有直接的储蓄率数据,本文的国民总储蓄率用(1-最终消费率)近似。人口变量数据均直接来自《中国人口统计年鉴》、《全国分县市人口统计资料》以及《1990年以来中国常用人口数据集》或运用其中的相关数据计算得到。人口迁移率用两个不同的指标进行测度,其一,人口迁移率1=(迁入人口-迁出人口),户籍人口,这一指标在整个样本期可计算得到,但它仅从户籍变动意义上界定人口流动,可能无法反映上世纪90年代中后期中国人口大规模流动的状况;其二,人口迁移率2=(常住人口-户籍人口)/户籍人口,这一指标能够较好反映人口流动的状况,但只在上世纪90年代中后期才有统计,本文收集了1998—2007年分省数据并计算得到了这一指标。其它数据均用以上统计资料公布的数据计算得到。

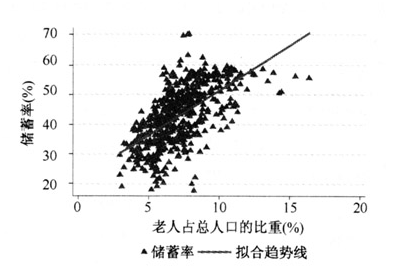

表2给出了变量定义与数据的描述性统计量。从样本期数据的描述性统计可以看出,分省的国民总储蓄率(投资率)、人均GDP的增长率、人口增长率、出生率、老人占总人口比重以及其它数据均具有较大的变异。而从数据的散点图上可以比较清楚地看出,出生率与储蓄率具有明显的反向变动趋势,二者的负相关性十分明显,这与本文理论模型的预测相吻合。而老人占总人口的比重与储蓄率存在明显的同向变动特征,从数据揭示的关系来看,寿命效应可能起了主导作用。生育率的下降与老龄化的上升似乎都造成了储蓄率的上升。散点数据还显示,人口增长率与人均收入的增长率是负相关的,投资率与人均收入增长率正相关,这都符合理论预期。下面我们通过计量分析来检验和揭示它们之间的相关关系,并讨论计划生育政策的储蓄与增长效应。

五、估计结果

(一)储蓄方程估计结果

由于观察不到的地区效应通常与解释变量相关,因此本文所有的估计中全部采用固定效应模型。基于理论模型的识别,我们首先用国民储蓄率对两个基本的解释变量:当期的生育率和老人占总人口的比重进行回归,结果见表3的估计1。我们发现:生育率对国民储蓄有非常显著的负效应,而老人占总人口的比重对储蓄率有非常显著的正效应,说明老龄化的寿命效应可能超过了负担效应,这与理论模型的预测相一致。如果不考虑其它控制因素,生育率每下降1‰,国民储蓄率将上升0.61%;老人占总人口的比重每上升1%,国民储蓄率将上升0.95%,这是一个非常大的人口转变的储蓄效应。在后面的估计中,我们进一步控制一些通常认为可能影响储蓄率的因素来探讨结果的稳健性。

图1储蓄率与出生率散点图

图2储蓄率与老人占总人口比重散点图

图3人均GDP增长率与人口增长率散点图

图4人均GDP增长率与投资率散点图

遵循一些文献强调经济增长率是解释储蓄率的一个重要因素(如Modigliani, 1970; Higgins and Williamson, 1997; Modigliani and Cao, 2004)的研究思路,本文将人均GDP的增长率作为一个控制变量纳入回归方程,估计2表明人均GDP的增长的确是一个非常重要的解释中国储蓄率变化的因素。经济增长率和储蓄率之间可能存在相互解释问题,为了克服可能存在的内生性问题,我们在估计3中用滞后一期人均GDP的增长率、滞后一期对数人均GDP和人均受教育年数作为当期人均收入增长率的工具变量,结果显示人均GDP的增长率对储蓄率的实际影响变得更大,生育率的储蓄效应基本不变,老人占总人口的比重对储蓄的影响有所下降。因此,一部分生育率和老龄化的储蓄效应可能源自收入的增长效应。

为了克服由于遗漏变量而可能造成的内生性问题,我们在回归方程中进一步控制了可能影响国民储蓄率的其它潜在变量:如人口迁移率,它反映省际的人口流动;城市化,它反映中国城乡二元结构变化;政府财政支出占GDP的比例,它反映政府支出的影响;工业GDP占GDP的比例,它反映产业结构的变迁和企业储蓄变化的影响;城乡收入比,它反映收入不平等状况;以及实际利率,它反映储蓄的回报率等。估计4显示,原有的解释变量仍然非常显著,而且新加入的控制变量,特别是政府财政支出占GDP的比例与工业GDP占GDP的比例这两个变量确实对储蓄率具有解释作用。我们还发现,控制这些因素后,老龄化对储蓄率上升的影响变得更大,生育率对储蓄率的影响下降到约为基本估计中的一半。如果将新增的解释变量和人均收入增长率作为广义的收入变量,那么生育率的储蓄效应源自收入的增长效应的部分变得更大。估计5给出的是将人均收入增长率当作内生变量的估计结果,除了人均收入增长率的系数变大外,其它变量的系数变化不大。我们还在估计6和7中加入了各年份的哑变量,结果发现原来显著的人口和收入变量仍然非常显著,生育率对储蓄的偏效应与估计4和5基本相当,而人口老龄化对储蓄率的影响系数约下降一半,这似乎说明老龄化对储蓄率的影响具有较大的时间变异性。从整体来看,本文的估计结果具有相当高的稳健性,人口转变的储蓄效应的确非常显著。

为了更清晰地观察生育政策随着经济发展对储蓄率影响的差异,我们将整个样本划分为1989—1998年以及1999—2007年两个时间段,回归的结果见表4。1989—1998年段的出生率(人口增长率)的回归系数较大,表明生育政策在这一时段对储蓄率的作用非常明显;而对应的1999—2007年段的出生率(人口增长率)的回归系数很小而且在统计上不显著,表明生育政策对储蓄率的边际影响几乎消失。

基于以上实证结果,本文认为计划生育政策可能帮助我们解开“中国高储蓄之谜”。计划生育政策的严格执行使得中国的人口出生率已大大降低,出生率的下降意味着少儿抚养系数的急剧下降,在老人抚养系数的提高并不明显的情况下,人口结构的这种变化意味着劳动年龄人口所承担的抚养和赡养等经济负担大大减轻,从而减少了家庭支出,提高了储蓄的能力。而在人口迅速转型的过程中,由于我国大规模的养老保险体系尚未建立,人口政策渐渐打破了子女赡养老人的传统家庭的作用,从而鼓励个人进行积累(Modigliani和Cao, 2004)。当人们越来越长寿时,理性行为人不得不在成年期就要开始增加积累并谋划未来养老的资源,这会导致老龄化初期的储蓄率上升,这与我们观察到的当前的储蓄率在历史高位持续的经验事实相吻合。但随着生育率的下降和人口老龄化的加深,家庭的养老负担加重,并且遗赠储蓄也会趋于减少,从而会减少家庭的储蓄资源,并可能导致储蓄率降低。本文的理论与实证模型对此提供了一个预测。

(二)增长方程估计结果

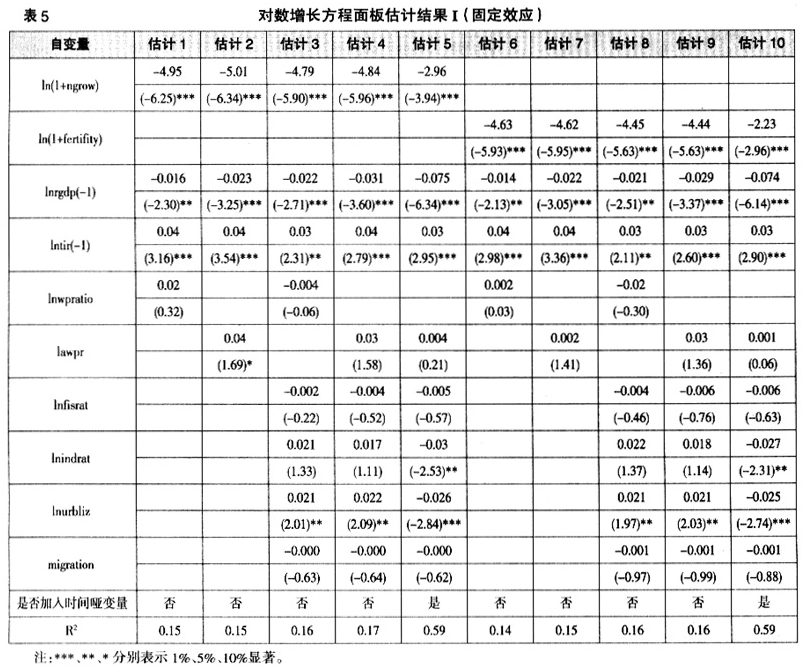

增长方程的估计结果报告在表5中。基于本文理论模型的基本识别,我们首先用人均GDP的增长率对四个基本的解释变量:人口增长率、滞后一期的人均实际GDP、上一期的投资率以及工作人口占总人口的比重进行回归。表5中估计1的结果表明,各解释变量均为预期的符号,除工作人口占总人口的比重在回归中不显著外,其它变量均非常显著。滞后一期的人均实际GDP的符号为负,说明省际人均收入的增长在整个样本期存在收敛效应。从估计的系数上不难得到如下定量预测:人口增长率下降1%,人均GDP的增长率将上升约5%,这是一个巨大的人口转变的增长效应。我们可以通过样本提供的信息来分析地区间人口增长率的差异如何影响人均收入增长率的差异。在我们的样本期,东部平均的人均GDP增长率约为11.0%,平均的人口增长率约为6.0‰,而西部这两项数据分别为8.3%和10.9‰。东部相比西部人口增长率下降了约45%,根据我们得到的弹性系数,东部相比西部人均GDP增长率预计上升2.25%,而东部实际的人均GDP增长率比西部高2.7%,因此人口增长差异能够解释东、西部人均增长差异的80%以上。估计2用对数工作人口与抚养人口比lnwpr作为工作人口与总人口比lnwpratio的替代变量,得到的估计结果除lnwpr的系数和显著性较lnwpratio上升外,其它变量的系数与显著性变化不大。估计3和估计4是控制了政府财政支出占GDP的比例、工业GDP占GDP的比例、城市化率、人口迁移率等通常认为对经济增长有影响的变量后的回归结果,我们发现四个基本解释变量的系数、符号和显著性均无太大的变化。我们在估计5中加入各年份的哑变量,结果发现四个基本解释变量的符号和显著性并没有明显变化。此时,人口增长率下降1%将使人均收入增长率上升3%,约相当于没有控制时间变异的60%。以上结果表明,控制其它解释变量和时间变异后,人口转变的增长效应依然非常大。估计6—10将人口增长率换成生育率,所得到的结果也非常类似。

为了更清晰地观察生育政策随着经济发展对经济增长影响的差异,类似于储蓄方程的估计,我们同样进行了分时段回归,回归的结果见表6。1989—1998年段的人口增长率(出生率)的回归系数非常大,表明生育政策对经济增长的作用非常明显;而对应的1999—2007年段的人口增长率(出生率)的回归系数显著减少,表明生育政策对经济增长的边际贡献呈现出明显下降的趋势。

通过以上实证分析,本文认为计划生育政策的严格执行很可能是中国人均收入不断提高,经济高速增长的一个重要原因。1970年,中国的总和生育率为5.81(邬沧萍等,2003),意味着一个妇女一生平均生育约六个孩子,家庭“吃饭”人口多也降低了储蓄能力,这意味着用于物质资本积累的资源不足,虽然家庭收入的绝大部分是用于子女抚养上,但每个孩子所能获得的资源有限,因此也会导致人力资本的积累不足,由于生育率过高,经济增长常常掉入马尔萨斯均衡陷阱,这正好是我国计划生育政策实施前的图景。而当1978年以后,当计划生育政策严格执行,生育率迅速下降时,经济增长率快速上升,中国开始逐步进入高储蓄和高经济增长的高水平均衡路径。我们的理论与实证为中国通过独特的生育控制政策来促进经济增长提供了解释逻辑。但我们也应当清醒地看到,在当前,生育率的下降空间已经非常有限,随着经济的发展,生育政策对储蓄和经济增长的边际贡献也越来越小,因此计划生育继续严格执行的理由可能会受到挑战。

(三)稳健性再讨论:将出生率(人口增长率)作为内生变量

虽然中国政府严格执行计划生育政策,但一些文献认为随着经济、社会发展以及人们生育观念的变化,中国的生育和人口增长可能呈现内生化倾向(都阳,2005)。本节我们将出生率和人口增长率当作内生变量看待,进行稳健性再讨论。由于中国的计划生育政策只对汉族严格执行,少数民族的生育通常不受限制或限制较少,这种差异化的民族生育政策为我们识别出生率(人口增长率)的内生性提供了条件。沿用Li et al. (2007)的方法,我们收集了少数民族自治省份的少数民族人口数据,计算了分省的少数民族人口占该省人口中的比重,并将这个变量作为出生率(人口增长率)的工具变量。由于人均收入增长率的增长导致少数民族由于不受或受计划生育政策控制较少而可能改变了生育选择,进而影响少数民族人口占总人口的比重发生变化;反过来,少数民族人口占总人口的比重的变化也会影响人均收入的增长率,因此少数民族人口占总人口的比重与人均收入增长率应当从经济意义上具有相关性。但我们通过计算发现二者的样本相关系数只有-0.16,相关性很弱,这使得少数民族人口占总人口的比重有可能成为一个合格的工具变量。

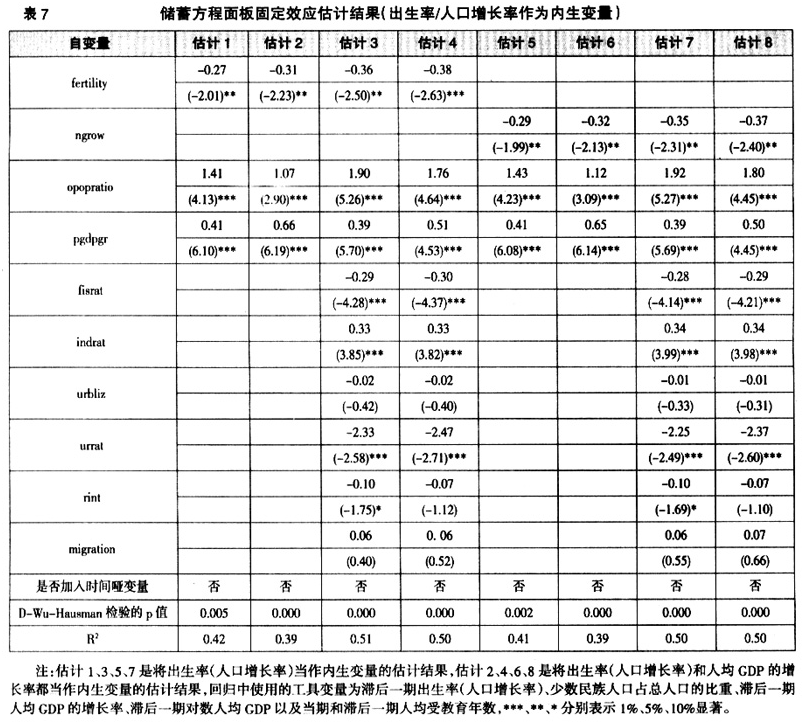

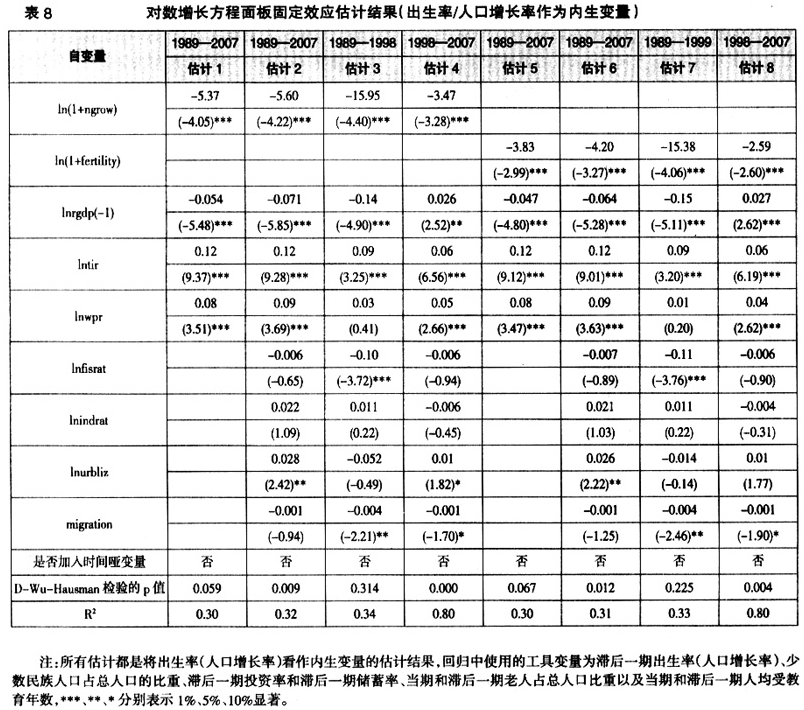

二者相关性很弱的可能原因是:其一,一个省少数民族人口占总人口的比重变化可能通过影响该省的人口增长率(出生率)、投资、人均收入水平等,而间接影响人均收入的增长。在控制了出生率(人口增长率)、投资率以及其它变量后,它在增长方程中是不显著的,因此可以断定少数民族人口比重变化对人均收入增长的偏效应不存在,即它主要是通过影响其它变量间接影响经济增长。其二,少数民族的生育通常不受限制或限制较少,少数民族人口的增长率(生育率)快于汉族,一个省的人口增长率(生育率)会随着少数民族人口比重的增加而增加,经计算,我们发现它与出生率(人口增长率)简单样本相关系数为0.49左右,因此它的确与内生变量有较高的相关性。为了避免弱工具变量问题,我们还将它和滞后一期出生率(人口增长率)、滞后一期人均GDP的增长率、滞后一期对数人均GDP以及当期和滞后一期人均受教育年数一起组成工具变量集。我们将出生率(人口增长率)对上述工具变量集以及增长方程中的其它解释变量进行第一阶段回归,发现它在回归方程中仍然非常显著。因此,无论是从经济意义还是从统计意义上,分省的少数民族人口占该省人口中的比重确实是出生率(人口增长率)的一个好的工具变量。表7给出了储蓄方程的估计结果,表8给出了对数形式增长方程的估计结果,我们不再一一赘述各种估计的比较。从估计的结果可以断定,即使将生育与人口增长看做是内生的,我们的结论仍然十分稳健。

六、结论与政策启示

本文的理论与经验分析表明,中国的人口政策很可能是储蓄率和人均收入增长率上升的一个重要原因。但是我们也应当清醒地看到我国出生率和人口增长率目前已经下降到了非常低的水平,2008年我国的出生率与人口增长率已经分别下降到了12.14‰和5.08‰,其下降的空间已经很小,因此人口增长对人均收入水平的“分母效应”会渐渐弱化,因而,计划生育政策继续严格执行的理由可能会受到挑战,而且我们需要去深入思考由计划生育政策带来的“后遗症”,即由生育率下降和寿命延长所带来的未富先老问题。我们的研究表明,人口老龄化不必一定降低国民储蓄率从而对经济增长有害,这有悖于传统的生命周期理论的见解(Modigliani and Brumberg, 1954),却似乎和Mason & Lee(2006)的“第二人口红利”理论相契合。当然,本文的计量样本期恰好是在中国老龄化的初期,也就说,中国的老龄化目前还并不严重,因而可能对经济增长并没有带来负面影响。但未来日益严重的老龄化是否会显著降低国民储蓄率和人均收入增长率我们还须拭目以待。注意到日本的情况是有启示意义的,日本在50年代的经济增长率达到8%,但在下一个十年进一步上升到9.5%,接踵而来的二十年里逐渐下降到4%以下,1990—2000年只有1.5%,其相应的储蓄率由经济起飞时期的约36%下降至约26%,而经济增长率与储蓄率的同时下降与日本的人口老龄化有密切的关系,20世纪50、60年代,日本经济高速增长时的人口结构比较年轻,1950年的老龄化率只有4.9%,伴随着经济起飞,日本人口结构迅速老化,只用20年时间就步入老龄化社会。到1970年,老龄化上升至7.1%,2008年日本老龄人口的比重已超过21%,而至今日本的经济仍然在历史低谷徘徊。

随着老龄化的加深,特别是在人口老龄化的负担效应超过寿命效应而占据主导地位时,总人口中劳动力数量的绝对或相对减少,将可能影响经济中劳动投入的水平与质量,由此影响到经济增长的潜力。社会负担加重,还会大大提高劳动力成本,降低产品的竞争力,也很可能降低经济发展的速度。因此中国应当从政策设计上未雨绸缪,在不久的将来适当放松计划生育政策不失为一种明智的选择。

注释:

① 本文中的数据如果没有特别说明均来自历年《中国统计年鉴》、《新中国五十五年统计资料汇编》以及《中国人口统计年鉴》等统计资料,寿命数据来自World Bank Online Database。

参考文献:

[1]都阳,2005:《中国低生育水平的形成及其对长期经济增长的影响》,中国社会科学院人口研究所,工作论文系列四十五。

[2]郭志刚,2009:《近年生育率显著“回升”的由来——对2006年人口和计划生育调查的评价研究》,《中国人口科学》第2期。

[3]刘永平、陆铭,2008:《放松计划生育政策将如何影响经济增长——基于家庭养老视角的理论分析》,《经济学(季刊)》第7卷第4期。

[4]汪伟,2009:《经济增长、人口结构变化与中国高储蓄》,《经济学(季刊)》第9卷第1期。

[5]邬沧萍、王琳、苗瑞凤,2004:《从全球人口百年(1950—2050)审视我国人口国策的选择》,《人口研究》第27卷第4期。

[6]Barro, R.J. and Becker, G.S., 1989, "Fertility Choice in a Model of Economic Growth", Econometrica, 57(2), 481—501.

[7]Becker, G.S., and Lewis, H.G., 1973, "On the Interaction between the Quantity and Quality of Children", Journal of Political Economy, 81(2), S279—288.

[8]Becker, G.S., Murphy, K.M. and Tamura, R., 1990,"Human Capital, Fertility, and Economic Growth", Journal of Political Economy, 98(5), S12—37.

[9]Bloom, D. E., Canning, D. and Graham B., 2003, "Longevity and Life-cycle Savings", Scandinavian Journal of Economics, Blackwell Publishing, 105(3), 319—338.

[10]Bloom, D.E., Canning, D., Mansfield, R. and Moore, M., 2007, "Demographic Change, Social Security Systems,and Savings", Journal of Monetary Economics, 54(1): 92—114.

[11]Bloom, D.E. and Williamson, J.G., 1998, "Demographic Transitions and Economic Miracles in Emerging Asia", World Bank Economic Review, 12(3): 419—455.

[12]Boserup, E., 1981, Population and Technical Change: A Study of Long- Term Trends, University of Chicago Press, Chicago.

[13]Galor, O. and Weil. D., 2000, "From Malthusian Stagnation to Modern Growth", American Economic Review, Papers and Proceedings, 89(2), 150—154.

[14]Higgins. M. and Williamson J.G., 1997, "Age Structure Dynamics in Asia and Dependence on Foreign Capital", Population and Development Review, 23(2), 261—293.

[15]Li, Hongbin, Zhang, Jie and Zhang, Junsen, 2007, "Effects of Longevity and Dependency Rates on Saving and Growth: Evidence from a Panel of Cross Countries", Journal of Development Economics, 84(1): 138—154.

[16]Li, Hongbin and Zhang, Jansen., 2007, "Do High Birth Rates Hamper Economic Growth?", Review of Economics and Statistics, 89(1): 110—117.

[17]Malthus, T.R., 1798, An Essay on the Principle of Population, Cambridge University Press, Cambridge.

[18]Mason, A. and R. Lee, 2006, "Reform and Support Systems for the Elderly in Developing Countries: Capturing the Second Demographic Dividend", GENUS LXII(2): 11—35.

[19]Modigliani, F., 1970, "The Life Cycle Hypothesis of Saving and Inter-country Differences in the Saving Ratio", In W.A. Eltis et al., eds., in Honor of Sir Roy Harrod. Clarendon Press, London.

[20]Modigliani,F. and Brumberg, R.,1954,"Utility Analysis and the Consumption Function: An Interpretation of Cross 2 Section Data", in Post Keynesian Economics, Rutgers University Press, 388—436.

[21]Modigliani, F. and Cao, L.S., 2004, "The Chinese Saving Puzzle and the Life-Cycle Hypothesis", Journal of Economic Literature, 42(1), 145—170.

[22]Romer, P., 1986, "Increasing Returns and Long-Run Growth", Journal of Political Economy, 94(5), 1002—1037.

[23]Srinivasan, T. N., 1988, "Population Growth and Economic Development", Journal of Policy Modeling, 10(1), 7-28.

[24]Zhang, J., Zhang, J. and Lee, R., 2001, "Mortality Decline and Long-Run Economic Growth", Journal of Public Economics, 2001, 80(3), 485—507.

[25]Zhang, J., Zhang, J. and Lee, R., 2003,"Rising Longevity, Education, Savings, and Growth", Journal of Public Economics, 2003, 70(1), 83—101.^

来源:《经济研究》(京)2010年10期第63~77页