内容提要:本文认为李中清和王丰在《人类的四分之一:马尔萨斯神话与中国现实,1700-2000》中挑战马尔萨斯以及公认的新中国成立前生育状况的观点是失败的。主要有两个原因:一是他们缺少普遍存在生育控制的证据。二是与李中清和王丰的中心论题相反,中国的总和生育率比欧洲高很多。这使得中国还是生育了超出其资源可以承受的人口。

关键词:马尔萨斯 生育控制 已婚生育率 总和生育率

作者简介:[美]武雅士(Arthur P. Wolf),斯坦福大学大卫和露西·派克德基金会(David and Lucile Packard Foundation)人类学教授;[荷]尹泰尔(Theo Engelen),荷兰内梅享大学历史人口学教授

一、问题的提出

马尔萨斯《人口论》的观点很多是对英国、美国和中国三个国家的对比后提出的。英国过去的人口增长相当快,但后来的增速放缓了,原因是“事先预见到养家糊口的艰辛起到了预防性抑制的作用;一些底层阶级生活穷困,导致他们无力供养下一代也起到了现实性抑制作用”。这一论点适用于所有古老国家,因为他们缺乏必要的资源维持进一步的人口增长[1]。

马尔萨斯认为美国“拥有充裕的食物和发展空间”,同时优质廉价的土地供给使得农业迅速发展,结果是人口以“惊人的速度”增长。之所以英国和美国拥有同样的人口却“没有同样的人口增长速度”,马尔萨斯的回答是,“最主要和最明显的原因是需要食物和发展空间”[2]。

马尔萨斯所知当时的中国是“世界上土地最肥沃、开发最充分、人民最勤劳和人口最多的国家之一”。而亚当·斯密(A. Smith)将其特点概括为“最底层人民的穷苦程度远超过欧洲的赤贫国家”[3]。弗朗斯瓦·魁奈(F. Quesnay)归纳出最具影响的观点,“尽管丰饶富庶,却没有哪个国家的下层人民穷到如此地步。无论帝国如何广袤,国内的居民总是人满为患”[4]。

因而,马尔萨斯将旧中国看成其理论三角形中的一个端点,即总是处于“人口持续增长而生活资源却没有提高”的那类国家。这类国家的“人口似乎一直是强制性的,即人民已经被迫习惯了靠着几乎是最少的食物维持生活”。而这类国家“必定是饥荒频繁的国度”[5]。

马尔萨斯从没怀疑过他对英美两国的观点,但却对中国的结论并不满意。马尔萨斯怀疑“早婚普遍的事实也许并非确切”,主张“弄清中国底层民众的行为和习惯以及激励早婚的机制”。他设想,如果婚姻确实既早又普遍,生育率必定居高不下。因此,他认为关键要找出阻止人口进一步发展的原因,以及哪些因素能防止人口数量的增加超过国家的承受度[6]。

直到现在,多数学者都同意,马尔萨斯时代以来的各项发展已在很大程度上解答了他的疑问,同时也确认了他对旧中国的总体看法。1930年代的调查和族谱档案研究都显示,中国人尽管早婚和普遍结婚,但由于哺乳期长、营养缺乏和溺女婴习俗的存在,使得生育率并没有马尔萨斯设想的那么高。但它还是高到了产生出足以用“被强制”一词来形容的人口。我们把所有关于旧中国婴幼儿死亡率高、成年人预期寿命短、广泛贫穷和饥荒频发的证据称为“常识公理”,胡炳棣(Ping-ti Ho)的“中国的人口研究,1368-1953”一文对此有确凿的阐述[7]。

但李中清(James Z. lee)和王丰(Wang Feng)的《人类的四分之一:马尔萨斯神话与中国现实,1700-2000》对如上观点提出挑战。他们同意中国人结婚既早又普遍,却反对马尔萨斯对中国的其他看法。他们认为中国不应被构想成不同于英美的第三种类型。他们认为,英国和中国都是古老国家,其人口受到的制约都是预防性的,而非现实性的。两者的差别只在于控制生育率的方式不同——英国通过是否结婚来控制生育率,而中国控制的则是已婚生育率。用马尔萨斯的话说就是:“欧洲夫妇实行的是道义约束(即没有养家的能力就不结婚),缺少婚内约束;中国夫妇未采用道义约束,但有很强的婚内约束”[8]。本文认为,李中清和王丰的观点是错误的,并将在随后的论述中阐明原因。

二、中国总和生育率的考证

李中清和王丰用很大篇幅证明中国的已婚生育率比英国和欧洲其他国家都低。他们对于中国已婚妇女年平均生育子女少于欧洲已婚妇女的观察固然无可争议,却夸大了两者间的差别。他们进而认为中国生育率通常低于欧洲是因为中国夫妇有意限制家庭规模的论点经不住推敲。中国人基本不实行有效的生育控制,即使有,也很少。中国的已婚生育率或许比欧洲国家低,但其总和生育率却很高。

李中清和王丰的首要命题关注现实性抑制和预防性抑制的关系,这是基于他们认为中国的婚内生育控制等同于英国的婚姻控制的论断。为证明此点,他们必须先拿出中国的生育率低于英国生育率的证据,但是他们没有这样做。虽然他们宣称“中国的总和生育率并不比欧洲高多少,而已婚生育率却低很多”[9],但他们没有拿出数据来支持其论断的前半部分。

1949年前中国总和生育率的平均值是多少?跟英国的平均值相比又如何?李中清和王丰给出的数据是5.5[10]。这是巴克莱(Barclay)等人根据卜凯(John Lossing Buck)著名的农庄调查计算得来的。它是个估计值,因为男学生收集数据时不能访谈女性受访者,只能依靠其丈夫或男性亲戚提供信息。武雅士回访了这一调查范围内的7个社区,并访谈仍健在的老年妇女,得出的生育率平均值是5.78。事实上,老年妇女很难记住死去婴儿的准确数字,这意味着真实的数值可能要接近6.0[11]。

我们怀疑卜凯调查低估了中国生育率的最好依据是乔启明(Chi-Ming Chiao)、托马斯和陈(D. T. Chen)于1930-1934年间做的另一个调查。他们在江苏农村建有自己的登记系统,连续记录了所调查的4年间人口的出生数和死亡数。该结果是新中国1982年的生育率调查之前最权威的人口统计数据。这4年的总和生育率依次是6.86、6.24、5.58和6.85。该研究中的第二和第三阶段生育率下降很有趣,可以作为影响中国人生育率要素的证据。乔启明等人将其归因于经济萧条引起的结婚率下降,以及疟疾流行导致流产增加[12]。

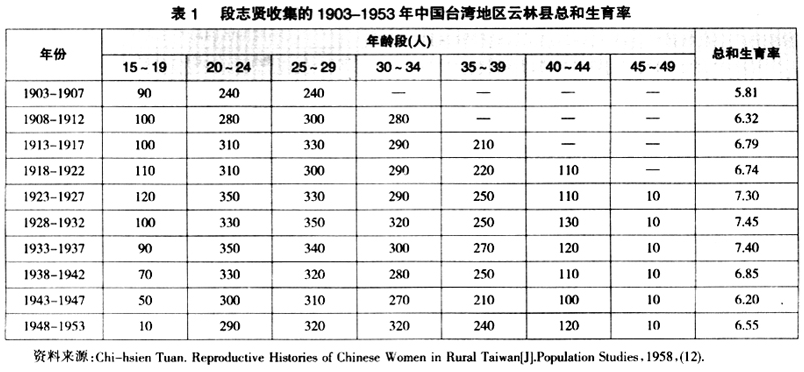

李中清和王丰的著作中出现了诸多的学术过失,其中之一是他们没有讨论乔启明等人的研究,甚至没有将其列入参考文献。同样令人诧异的是他们没有参考段志贤(Chi-Hsien Tuan)于1958年对中国台湾地区农村生育率的研究,那是亨利(Henry)形成自然生育率定义的7个研究案例之一[13],并且很明显它是任何致力于中国人口研究必不可少的资料。表1把段志贤收集的台湾地区农村1903-1953年间的生育率数据按时间段列出。可以看出,生育率数值降到6.0以下,但我们仍有理由相信这个数据低估了真实生育率。考虑到可能有些夭折的婴儿没有登记,所以段志贤的研究中又包含了对463名妇女的访谈数据。结果他发现当时年龄在60岁及以上的妇女所生的孩子中有9.5%没有登记,而45~60岁的妇女有1.5%没有登记[14]。

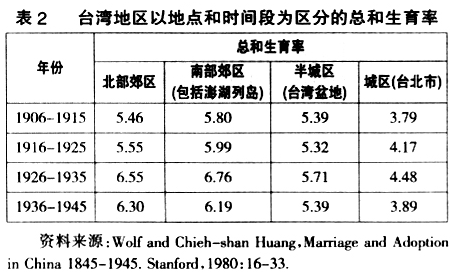

尽管段志贤的研究提到了1915年前存在登记不全的情况,但日据时期编撰的家户统计仍是任何全面研究中国人口生育率最好的基础数据。表2列出了处于此登记体制下的22个台湾地区社区的生育率数据。所列社区的居民都是讲闽南语或客家语的汉人,非汉人的社区没有列入。

表2中,1906-1915年的生育率比后期的数据低,这肯定是段志贤已证明的漏登结果。第二点要注意的是1936-1945年的数据又比1926-1935年间的低,几乎可以断定是二战引发的各种动荡所致。第三点是台湾地区城区的数据明显低于半城区和农村;半城区的数据又略低于台湾地区的农村。武雅士和葛西芝(Hill Gates)推测城区和半城区妇女的结婚几率比农村妇女低。日据时期,台北长大的妇女到55岁尚未结婚者接近1/4[15]。

表2的数据证明了两点事实:一是台湾农村总和生育率平均约为6.0,略高于卜凯的调查数据,但没有乔启明等人在江苏调查的高;二是与李中清和王丰的主要论点不同,台湾的生育率受成婚条件限制,没有刻意的婚内生育控制。其中仅台北市的总和生育率降到5.0以下,是因为该市有很大比例的妇女没有结婚,这种类似于欧洲的婚姻模式产生了类似于欧洲的生育率。

至此,本文所引证据全部来自1900-1949年间。除了东北地区清代皇族宗谱和八旗汉军户籍登记之外,更早的、唯一可用的数据就是宗亲团体编撰的族谱。宗族谱系通常只记录出生的男孩而不记录出生的女孩,且被记录的男孩也只是那些能活到宗族规定记录年龄的,通常是15~20岁之间[16-17]。

至今发表最重要的生育率数据出自刘翠溶(Liu Ts’ui-jung)和泰弗德(Ted A. Telford)的著作。刘翠溶分析了中国南方六省的22部族谱,公布的生育率在4.47~6.27之间,平均值为5.71[18-20];泰弗德分析了安徽省一个县尚存的所有族谱,公布的数据范围在6.78~9.56,平均为8.21[21]。两位学者的数据相差悬殊完全是他们处理族谱上所记录出生数的方式不同。刘翠溶的数据只是对族谱记录出生人数的简单计算;泰弗德则考虑到婴幼儿的死亡率而对数据做了调整,他假设婴儿的死亡率是250‰,儿童和青少年的死亡率是100‰。我们用此比例调整刘翠溶的数据得出1450-1900年间中国的生育率大约为7.9。如果我们假设那些年的婴儿死亡率跟卜凯农庄调查的婴儿死亡率一样高的话,那么这个生育率数值就会相当高了。巴克莱等人估计他们的婴儿死亡率是300‰,儿童和青少年的死亡率超过200‰[22-23]。

刘翠溶和泰弗德基于族谱所得数据都是已婚生育率。为了得到总和生育率,我们要假定中国在明清和民国时具有相同的结婚率。我们可用前述研究援引的总和生育率与已婚生育率的差值估算族谱涵盖年份的总和生育率。这些差别以卜凯调查的估算值算得是0.68胎,用乔启明等人的报告算得是1.03胎,用台湾地区的户籍登记数据算得其平均值是1.43胎。因此,族谱所涵盖的三个世纪的总和生育率也必定跟20世纪初前几十年的总和生育率一样高[24-26]。

基于这些数据计算得出,晚清中国的平均总和生育率约为6.0,这个数据使得李中清和王丰避免将中国和欧洲的总和生育率进行直接对比的原因显而易见。因为这样的对比完全驳斥他们声称中国的预防性抑制跟马尔萨斯业已证明的欧洲预防性抑制一样有效的说法。安东尼·魏格礼(Wrigley)等人估计1541-1871年间英国的总和生育率变幅在3.7~4.5之间,这一阶段的平均估算值仅为4.35[27]。欧洲其他国家总和生育率确实高些,但没有中国那样高。列维·贝西(Livi Bacci)列出了瑞典1800年、1850年和1870年的总和生育率分别为4.27、4.27和4.49;芬兰1800年、1850年和1870年分别为5.07、4.91和4.95;挪威1850年和1870年为4.60和5.23;法国1850年和1870年为3.38和3.42;意大利在1870年为4.88[28]。

三、中国已婚生育率低是否等于生育控制

以欧洲的标准衡量,中国的总和生育率很高是事实,但这未必意味着中国夫妇没有采取措施来限制他们的孩子数。可以设想,如果没有刻意的生育控制,中国的生育率会达到马尔萨斯所惧怕得那样高。这就要求我们充分讨论李中清和王丰关于“中国夫妇未采用道义约束,但大量采用了婚内约束”的断言。

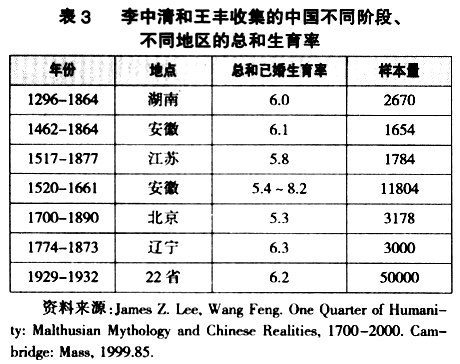

李中清和王丰在书的导言中陈述,“中国妇女总和已婚生育率是6或低于6”[29]。依据他们的观点,“已婚生育率低是中国人口体系中最独有的特征”。本文把他们收集的数据列为表3。前3行数据来自刘翠溶的族谱分析,由于没有考虑到婴幼儿的死亡率而严重偏低。表中第4行的数据参照了泰弗德的研究,却歪曲了他的结果。他从族谱分析得到的数据范围是7.24~9.19,而不是5.4~8.2;平均值应为8.2[30]。

第5行数据,即将平均值拉到“少于6”的那个数据不该列在表中。李中清和王丰也承认这些人“不具代表性,因为清朝皇室家族是完全靠国家支持其财政的精英人口,受到严格管理且只要求住在北京或沈阳”[31]。李中清和王丰还指出,他们不仅是个福利精英阶层,而且亦非汉人。

表3中所列第6行数据再次印证了马尔萨斯关于美国人口以“惊人的速度”增长是由于拥有“充裕的食物和发展空间”的观点。在李中清和王丰的数据所涵盖的那些年代,辽宁也是个资源充裕的地区,为何他们找到的辽宁生育率没有高出资源稀缺的中国其他地区?最具说服力的解释是统治者们有充足的理由和足够多的机会避免把他们的子弟登记入册。依赛特(Isett)就李中清和王丰从辽宁省道义屯获得数据的描述可以证明这一点,“李中清和王丰亲口承认,李中清和甘贝尔(Campbell)引述道义屯的总和已婚生育率是基于不全面记录的估算值……李中清和甘贝尔相信依他们的估计,足有一半的人(1/3的男性和2/3的女性)从来没有被登记,这并不奇怪……户主有充足的理由让16岁的孩子,尤其是男孩,不进入旗籍名录。正如李中清和甘贝尔指出的,旗制里的男丁被国家抽去无偿服役,包括军役,这当然是户主最想竭力逃避的”[32]。

表中第7行数据来源于被李中清和王丰引用的巴克莱等人对1930-1934年间卜凯农庄调查的再分析。表中所列数据应是6.3而非6.2。关键是李中清和王丰没有注意到当武雅士回顾性地调查卜凯的许多调查点时,得出的数据是7.03[33]。更重要的是表中缺失乔启明等人的数据,他们那4年研究所得的总和已婚生育率分别是8.00、7.23、6.64和7.80,平均值是7.41[34]。

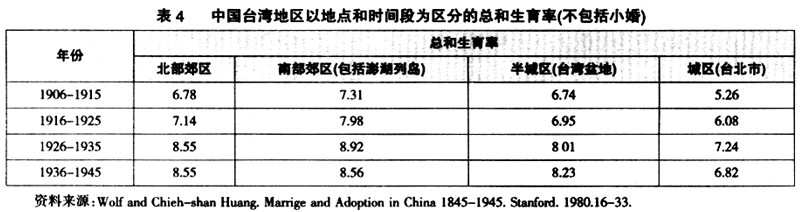

中国台湾地区北部和澎湖列岛的许多家庭将婴幼儿期的女孩送人,扶养人将其作为将来的儿媳抚养。武雅士证明由于早期结伴,以这种方式结成的夫妻,其生育率明显低于青年的结发夫妻。排除这种“小婚”效应的影响,来自台湾户籍登记的数据就与乔启明等人报告的数据一致了。考虑到1915年前有5%~10%的出生人口未曾登记,那么,表4中1925年以前农村地区的数据平均值则接近7.5;1925年之后则在8.5以上。城区和半城区的数据固然低些,但多数年份的平均值仍高于6.0。只有在1925年前的台北市才能找到李中清和王丰认为属于中国正常水平的已婚生育率[35]。

总之,李中清和王丰对于清朝晚期已婚生育率表述有误,其平均值应接近7.5而不是6.0,但这仍然远低于典型欧洲国家的生育率,更远低于再洗礼派人群。问题在于,中国与欧洲的不同生育水平到底是有意的生育控制还是偶然的因素所致?李中清和王丰承认中国的母亲们“延长哺乳期”的做法“有利于拉长生育间隔和降低生育率”。但他们又坚持认为“低生育率”是“人们有能力并愿意调控同房的频率”,甚至采用“极其多样的流产技术”的结果[36]。

这一主张愈发让人惊讶,因为李中清和王丰承认中国的生育率没有显示出多数人口学家,如亨利所认为的刻意生育控制的标志性特点。照亨利的说法:“当夫妻行为受制于已生孩子的数目,且又已达到夫妻想要的最大限度,并不想再多生而改变生育行为时,便可以说存在生育控制。”亨利把不受此限制的生育率称为“自然生育率”。人们年轻时生育率高,且随着年龄增长而缓慢下降,如果按生育率和年龄作图就会产生一条凸线。只有在生育开始时很高,然后陡然下降,并在年龄一生育率图上产生一条凹线时,我们才会怀疑存在有意的生育控制[37]。相关的例子是巴克莱等人对卜凯农庄调查所得估算值的解释。他把中国的已婚生育率特点概括为“很低”,但没有用有意的生育控制来解释,因为“当生育控制普遍存在时,年老已婚妇女的生育率与年轻者相比会特别低。然而,中国老年妇女的年龄别已婚生育率跟年轻人一样高,就如亨利定义下的没有生育控制或自然生育的人一样”[38]。

李中清和王丰赞同以亨利定义的标准看,中国的生育率是属于“自然的”,但他们又拒绝承认巴克莱等人关于中国无生育控制的结论。他们坚持说,中国人生育率尽管在年龄—生育率图中出现了一个凸点,但仍是刻意控制的产物,是通过“晚育、稀间隔和早停孕”实现的。中国夫妻结婚早,却刻意推迟生第一胎,刻意避免晚年生育,还刻意尽量拉大孩子的出生间距,结果就使生育曲线图看起来像是自然生育率,实则是终生刻意控制的结果[39]。

有些证据显示,中国妇女不像她们的丈夫那样想要很多孩子,因而在年龄较大时会尽量避免过多怀孕。然而,就他们的生活处境来说,中国夫妇还是尽可能多地生孩子。在多数情况下被李中清和王丰说成是堕胎药的东西,其实是通经散,使用它可以增强而非降低生育。李中清和王丰为证明中国妇女刻意控制生育而引用的生育率,带有早停生育倾向的预期,结果虽在意料之外,但意义不大[40]。

尽管中国人从初婚到初产的间隔比欧洲人长得多,且妇女生育最后一个孩子的年龄也比欧洲妇女小,但此证据不能支持其进行了的生育控制。绝大多数中国妇女通常在月经初潮或之后不久结婚,有些还更早。因此,初婚到初生的长间隔不可避免,因为“月经初潮后的最初几年无排卵周期是常见的”,且“即使受孕也有很高的流产风险”[41]。由于怀孩子不易,所以一些中国妇女或许采取措施避免晚年生子,但这仅是李中清和王丰对所谓的“早停生育”多种可能解释中的一种。另一种可能的解释是贫穷和疾病多发使中国妇女比欧洲妇女老得快。另外詹姆斯(William H. James)发现,性交频率更多与结婚的时间而不是年龄相关,多数中国妇女三十几岁时的已婚时间已是欧洲妇女的两倍[42]。

李中清和王丰论点的基石是中国夫妇通过刻意拉长生育间隔限制孩子的数量。用印度、巴基斯坦和孟加拉的生育间隔期跟中国一样长的事实,便可以迎头痛击这一论点。中国台湾户籍登记提供了更有决定性的证据。这些数据揭示了一个妇女在某一年龄生了多少孩子,此后又生了多少,能够检验一对夫妇过去的生育表现如何影响到他们将来的表现,从而使我们能够验证李中清和王丰的命题。

本文为验证这个观点,在计算生育率时计入妇女生育的孩子数、生育最后一个孩子的年龄以及生育的年数。这就是在某一特定孩子出生后特定时段内的生育率,这些数据显示了指定年龄生育的妇女先前的生育率能否影响此后的生育率(见表5),并且证明了实际情况与李中清和王丰的预测相反,即妇女先前生的越多,此后生的也越多①。每一组中的各栏数据都呈阶梯状由低向高抬升,与公认的中国生育率预测精准吻合,只有接近生育末期的妇女显示出部分例外。因为夫妻想要尽可能多的儿子,他们没有同心协力控制生育,其结果是过去的生育表现与将来呈现正相关关系,因为生育率不外乎是受孕率的函数。多产的夫妇在所有年龄段都多产;不多产的夫妇在各年龄段都不多产。

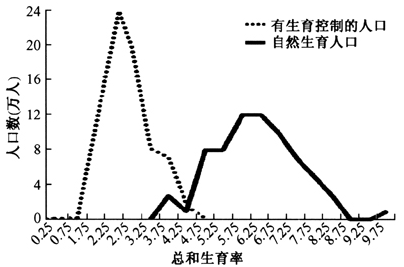

李中清和王丰将他们的命题建立在中国与西欧,尤其是与英国的对比上。但他们的著作在任何地方都没有提到这一点:即任何像中国这样古老的国家,早婚和普遍结婚都是一大特点。所以,他们从来不能应对把中国放进一个更大的场景里来验证所提出的问题。例如,中国的生育率比人类平均水平低吗?它是否低到了只能用有意的生育控制作为仅有的解释?甘贝尔和伍德(Wood)在1980年代晚期,在文献中找到符合亨利“自然”生育率定义的人群的可靠数据,已经可以对这些苛刻的问题作出回答。他们在70个传统社会中找到了这类数据,并计算了每个人群的总和生育率,如图1所示,同时该图也绘出了符合亨利定义下的70个人群②的“控制”生育率。自然生育率人群的总和生育率平均是6.1,而生育控制人群的总和生育率平均是2.6[43]。

图1自然生育和控制生育下的总和生育率分布图

资料来源:James W. Wood. Dynamics of Human Reproduction: Biology, Biometry, Demography. New York: 1994. 48.

在全球背景下,中国的生育率不低于人类的标准水平。事实上,6.0正是人口的自然生育率。因此,李中清和王丰必须先将大部分早婚和普遍结婚的古老型社会纳入考虑再归纳自己的命题,或者必须解释如下现象:中国人为何必须实施生育控制才能达到其他社会无须控制就能达到的生育率水平?

其他处在或接近自然生育率水平的国家有印度、印度尼西亚、巴基斯坦和孟加拉。孟加拉一直是学界深度研究的对象,因而对我们特别具有启发性,其生育状况跟中国有很多共性。两个国家都普遍早婚(妇女16~18岁结婚);生育间隔长(30~34个月);与欧洲国家相比,生育最后一个孩子的妇女平均年龄(38~39岁)偏小。有些证据显示一些年老的孟加拉夫妇用性交中断法防止或阻滞过多生育,但没有迹象显示这是孟加拉人抑制生育的主要因素。该国主要通过延长哺乳闭经期(18~20个月),从而延长生育间隔(33~35个月)的方法抑制生育。这样长的生育间隔主要是孟加拉的哺育方式所致,还是养育行为与营养不良共同作用的结果还不清楚。可以肯定的是,平均生育间隔减去18~20个月的哺乳闭经期和9个月的怀孕期后,就没有什么生育控制的时间了。妇女在平均7~8个月的时间里不实施生育控制是正常的[44-47]。

目前,学界缺少对清末中国妇女哺乳闭经时间的估算。但众所周知,中国和孟加拉国的妇女过着相似的生活。中国妇女也同孟加拉妇女一样贫穷,并且哺育孩子时间也是两年或更多。因此,更有力的解释是营养不良和母乳喂养时间延长,共同造成了长时间的哺乳闭经期。这一点同巴克莱等人未将生育控制作为对卜凯农庄低已婚生育率的合理解释是一样的。“在缺乏更多详细资料的情况下,我们可通过同其他地方进行有意义的对比来推测原因。弗里希(Frisch)认为,在营养不充足的条件下,延长母乳喂养会降低妇女身体的脂肪含量以至于延长产后的停经期。平均18个月的产后停经期(与智利的9个月相比)也出现在孟加拉的卡米拉农村人口的停经记录中。孟加拉妇女拥有同中国一样的平均生育间隔,同时也显示妇女的已婚生育率不比中国农民高多少。[48]”李中清和王丰引述了巴克莱等人的话,即“人口学家本指望,像中国这样低的已婚生育率,仅存于实行避孕和堕胎的社会中”。然而当巴克莱等人排除了生育控制而提出“在营养不良的妇女中延长母乳哺育”的解释时,李中清和王丰又忽视了这段陈述[49]。

四、结论

本文认为导致李中清和王丰对公认的中国生育现象的挑战失败有两个原因:一是缺少广泛存在着有意生育控制的证据。中国的已婚生育率比欧洲低,但没有李中清和王丰说的那么低,更没有低到只能用生育控制作为合理或者是可能的解释。第二,与李中清和王丰的中心论题相反,中国的总和生育率比欧洲高很多。多数欧洲国家的生育率远低于自然生育社会的平均值,中国的生育率却正处于平均值上。新中国成立前的情况基本与马尔萨斯所认为的情况相同,没有美国那种令人满意的人口发展条件,也没有英国那样有效的生育控制方法。

注释:

①以第一组为例对表5作出解释:年龄小于20岁的妇女,如果在此前她只生了一胎,那么在以后各阶段(如0~4年、5~9年,等等)的生率育小于在20岁前就已生育了两个孩子的妇女生育率,更远小于在20岁前就生育了3个孩子的妇女生育率。各组以此类推。所以,在第二组中,在20~24岁就已生育了5胎的妇女,其随后各阶段的生育率在同组中也是最高的。因此,表5反映出,妇女在特定年龄前生育的越多,那么此后生育的也越多。

②James W. Wood. Dynamics of Human Reproduction: Biology, Biometry, Demography. New York: Transaction Publishers, 1994.48.

参考文献:

[1]Thomas Robert Malthus. Population: The First Essay[M]. Ann Arbor: University of Michigan, 1959. 22-24.

[2]同[1]36-39.

[3]Adam Smith. An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations[M]. New York: Random House, 1976. 89.

[4]Francois Quesnay. China: A Model for Europe[M]. Trans by Lewis Adams Maverick, San Antonio. Texas: Paul Anderson Company, 1946. 141-142.

[5]同[1]45-46.

[6]同[1]20-21.

[7]Ping-ti Ho. Studies on the Population of China, 1368-1953[M]. Cambridge: Mass, 1959.

[8]James Z. Lee, Wang Feng. One Quarter of Humanity: Malthusian Mythology and Chinese Realities, 1700-2000[M]. Cambridge: Mass, 1999. 12, 90.

[9]同[8]84-86.

[10]George W. Barclay etc. A Reassessment of the Demography of Traditional Rural China[J]. Population Index, 1976,(41).

[11]Wolf. Fertility in Prerevolutionary China[J]. Population and Development Review, 1984,(10).

[12]Chi-Ming Chiao, Warren S. Thompson, D. T. Chen. An Experiment in the Registration of Vital Statistics in China[M]. Oxford: Ohio, 1938. 42, 45.

[13]Chi-hsien Tuan. Reproductive Histories of Chinese Women in Rural Taiwan[J]. Population Studies, 1958, (12).

[14]Louis Henry. Some Data on Natural Fertility[J]. Eugenics Quarterly, 1961,(53).

[15]A. P. Wolf, Hill Gates. Marriage in Taipei City: Reasons for Rethinking Chinese Demography[J]. International Journal of Asian Studies, 2005,(2). Figure 1.

[16]Liu Ts’ui-jung. Chinese Genealogies as a Source for the Study of Historical Demography[A]. Studies and Essays in Commemoration of the Golden Jubilee of Academia Sinica[C]. Taipei: Academia Sinica, 1978. 849-870.

[17]Stevan Harrell. Microdemography and the Modeling of Population Process in Late Imperial China[A]. Idem. Chinese Historical Microdemography[M]. Berkeley: University of California Press, 1995. 1-20.

[18]Liu. Ming-Qing Renkou Zhi Zengzhi Yu Qianyi(Growth and Migration of the Population in the Ming-Qing Period)[A]. Hsu cho-yun, Mao Han-kuang and Liu. Zhongguo She Hui jianguo Shi Yantao Hui Lunwenji[C]. 台北: 汉学研究资料及服务中心, 1983. 283-616.

[19]Liu. The Demography of Two Chinese Clans in Hsiao-chan, Chekiang, 1650-1850[A]. Susan B. Hanley and Wolf. Family and Population in East Asian History[C]. Stanford: Stanford University, 1985. 13-61.

[20]Liu. A Comparison of Lineage Populations in South China[A]. Stevan Harrell. Chinese Historical Microdemography[M]. Berkeley: University of California Press, 1995. 94-120.

[21]Ted A. Telford. Fertility and Popluation Growth in the Lineages on Tongcheng County, 1520-1664[A]. Stevan Harrell. Chinese Historical Microdemography[M]. Berkeley: University of California Press, 1995. 8-93.

[22]同[17]15.

[23]同[10].

[24]同[10].

[25]同[12]45.

[26]同[11].

[27]E. Anthony Wrigley et al. English Population History from Family Reconstitution, 1580-1873[M]. New York: Cambridge University Press, 1997. 614-615.

[28]Massimo Livi Bacci. The Population of Europe: A History[M]. Trans. by Cynthia De Nardi Ipsen and Carl Ipsen. Cambridge: Mass, 2000. 136.

[29]同[8]8.

[30]同[21]51.

[31]同[8]151.

[32]Christopher Isett. State, Peasant, and Merchant in Qing Manchuria, 1644-1862[M]. Stanford: Stanford University Press, 2007. 189-190.

[33]同[11].

[34]同[12]45.

[35]Wolf. Sexual Attraction and Childhood Association: A Chinese Brief for Edward Westermarck[M]. Stanford: Stanford University Press, 1995.

[36]同[8]91.

[37]Louis Henry. Some Data on Natural Fertility[J]. Eugenics Quarterly, 1961, (53).

[38]同[10].

[39]同[8]83-84.

[40]Charlotte Furth. A Flourishing Yin: Gender in China’s Medical History[M]. Berkeley: University of California Press, 1999.

[41]James W. Wood. Dynamic of Human Reproduction: Biology, Biometry, Demography[M]. New York: Transaction Publishers, 1994. 405-407.

[42]William H. James. The Causes of Decline in Fecundability with Age[J]. Social Biology, 1979,(26).

[43]K. L. Campbell and Wood. Fertility in Traditional Societies[A]. Peter Diggory, Malcolm Potts, and Susan Teper. Natural Human Fertility: Social and Biological Determinants[M]. London: Macmillan Press, 1988. 36-69.

[44]Lincoln C. Chen et al. A Prospective Study of Birth Interval Dynamics in Rural Bangladesh[J]. Population Studies, 1974,(28).

[45]Sandra L. Huffman, A. K. M. Chowdhury, J. Charkraborty, W. Henry Mosley. Nutrition and Post-Partum Amenorrhea in Rural Bangladesh[J]. Population Studies. 1978,(32).

[46]Huffman et al. Nutrition and Fertility in Bangladesh: Breastfeeding and Post-Partum Amenorrhea[J]. Population Studies, 1987,(61).

[47]Noreen Goldman, Charles F. Westoff, Lois E. Paul. Variations in Natural Fertility: The Effect of Lactation and Other Determinants[J]. Population Studies, 1987,(61).

[48]同[10].

[49]同[8].

经济学

新中国成立前的生育和生育控制

http://www.newdu.com 2018/3/7 《人口与经济》(京)2011年3期第7~15页 武雅士 尹… 参加讨论

Tags:新中国成立前的生育和生育控制

责任编辑:admin相关文章列表

没有相关文章

[ 查看全部 ] 网友评论

没有任何评论