内容提要:通过回顾梳理现存文献和进行国际比较认为,中国的总和生育率已经大大低于更替水平,且现行生育政策仅能有效控制大约6%的育龄妇女。在低生育水平已持续了近20年、理想子女数大约仅为2个孩子、现行生育政策对个体生育行为的控制作用大大减弱的情势下,未来维持低生育水平主要取决于经济社会的发展。只要能够有效控制各类人群的第三胎生育,推行现行生育政策与“放宽二孩、杜绝三孩”的生育政策之间差别就不会大;而如果超生是某些人的特权,就既会大大降低生育政策的公信力,也不利于稳定适度的低生育水平。

关键词:生育政策 生育意愿 生育水平 低生育率 总和生育率 生育行为

作者简介:杨菊华(1963- ),女,湖北鄂州人,中国人民大学人口与发展研究中心教授、博士生导师,社会学博士,研究方向:社会人口学、家庭社会学(北京100872)。

2010年,我国人口学领域出现了两个新的概念:一是与“环境友好型”、“资源节约型”提法类似,人口学界提出了“人口均衡型”的口号;二是“稳定适度低生育水平”取代了沿用多年的“稳定低生育水平”的宣传口号。那么,什么是“适度低生育水平”?它与现行生育政策之间存在怎样的直接或间接关联?放宽生育政策是否一定会导致又一个生育高峰,从而不利于“适度稳定”?

由于众所周知的原因,回答这些问题具有很大的风险和不确定性。虽然笔者并不认为中国的总和生育率已经低至如2000年人口普查原始结果所示的1.22[1]或2005年全国1%人口抽样调查原始结果显示的1.33[2],但却不知道我国准确的总和生育率究竟是多少。同时,与大家一样,笔者也在等待2010年人口普查的结果,期望得到一个真实的数值。

风险的存在是客观现实,但它并不意味着应该将问题束之高阁,相反,正需要通过不同学者见仁见智分析的交流、商榷和碰撞,才能对不清楚的问题逐渐形成更接近真实的答案。笔者不揣冒昧,在因不知道人口学领域最核心、最基本的数据(如:总和生育率)故而对一些相关问题看不明白的情势下,对我国生育政策、生育水平以及二者关系中的几个问题提出几点粗浅看法,求教于大方之家。

目前,直接正面探讨这些问题的研究众多,各种观点纷呈。在现有其他研究的基础上,本文将从侧面来探析上述问题。基本思路如下:其一,通过回顾、梳理现有文献,简要总结方方面面关于中国生育水平的认识;其二,将颇有争议的中国总和生育率置于全球和亚洲视野中,通过比较来判断当前中国的生育水平算不算高;其三,解析中国和其他国家政府面对类似的低生育水平、反应和措施明显不同的原因;其四,分析在低生育情境下,生育政策及其他社会经济因素在生育调控方面的作用;其五,利用宏观数据,粗略计算现行生育政策能够有效管理和控制的育龄妇女总量和比例;最后,基于前面的分析,对放开二孩政策是不是一定会导致又一个生育高峰作出初步判断,并对当前社会普遍关注的热点——生育政策是否需要调整、何时调整、如何调整等问题作出初步思考。

一、中国目前的生育水平究竟有多高

要回答何谓“适度低生育水平”,首先必须明确我国目前的生育水平究竟有多高,而这个答案也是探讨中国生育政策与生育水平的关系以及生育政策是否应该尽快调整、如何调整的核心和关键之一。然而,虽然自20世纪90年代中期以来,全国人口普查和调查结果都一致显示,总和生育率已降至更替水平以下,但由于方方面面对调查统计中出生漏报的严重性存在不同认识,故实际上对全国真实的生育水平失去了把握[3]2。换言之,人口学一个最基本的生育指标——总和生育率的真实数值不为人知。2000年的人口普查和2005年全国1%人口抽样调查数据显示,中国的总和生育率分别仅为1.22和1.33。然而绝大多数人认为,这两个应为最权威的数据却无疑是偏低的。

正因对上述两个权威调查数据准确性有质疑,政府和学界都在采用间接估计方法或其他推论性方法对数据进行验证或调整。然而,由于数据来源、处理方法、估计假设不同,方方面面得出的结论难免相互矛盾,各执一端,尚未达成一个公认的结论。

表1所列数据大部分是经过专家调整的结果。如其所示,2000年总和生育率的最低值来自人口普查公告,而最高数值是梁中堂的估计,二者相差1.08(个孩子)。在总和生育率处于更替水平(2.1)上下时,两个数值之差无疑是巨大的。即便去掉一个最高值和一个最低值,不同学者估计结果之间的差距依旧较大。2005年的调查结果与估计结果之间同样如此,虽然差距幅度略小。

从以上对现存文献的粗略梳理可见,方方面面对中国总和生育率的认识存在较大分歧,谁都没有把握给出一个明确、肯定、令所有人接受的答案。因此,对于“中国生育率究竟有多高”,现在并无一致的结论,换言之,到目前为止,这似乎是一个无解的问题。

二、中国目前的生育率算不算“适度低生育水平”

尽管对中国总和生育率的真实数据不能准确把握,但“中国现在的生育率高不高”、算不算“适度低生育水平”,却是可解的,虽然难解。要回答这两个相关问题,必须有三个前提:

其一,了解我国的实际生育水平。在目前真实数据缺失的情况下,只能基于现有学者和政府部门的估计结果。如表1所示,大多数的估计结果是,当前中国的总和生育率介于1.6~1.8之间,虽然这是否一定就是真实的区间,总和生育率是否可能低于1.6、高于1.8都还值得进一步探讨。这也就是说,在现实条件下,认为中国目前的总和生育率已经低于更替水平的判断应该不会有太大误差。因此,以下分析就采用1.6~1.8这个估计区间。

其二,明确界定“适度低生育水平”。这个概念自2010年提出后,至今未有一个明确的定义。显然,它涵盖了两个成分:一是“适度”,二是“低水平”。但生育水平究竟要降低到什么程度才能算是“适度”?换言之,“适度”的临界值是多少?确定该临界值的标准是什么?“适度低生育水平”对未来中国人口走向具有怎样的影响?什么样的政策设计可以维持所谓的“适度”?过去,总和生育率低于2.1的更替水平就属于低生育水平,是不是低于更替水平的生育率就是“适度”?所有这些问题都值得进一步探究。提出一个新概念并不难,难的是对概念的明确把握及相关问题的合理诠释。

其三,选择合适的参照标准。显然,“我国的生育水平究竟有多高”是一个绝对问题,而“中国的生育水平高不高”却是一个相对问题。既然是相对的,就必须有参照标准。参照标准可以是某个绝对值,也可以相对于其他国家的生育水平而言。现有绝对的参照标准为更替水平(2.1)。一般而言,低于更替水平的生育率被认为是低生育水平,也是一个国家或地区完成从高生育率到低生育率转变(即生育转变)的标志。毫无疑问,1.6~1.8已低于公认的更替水平生育率。至于参照其他国家或地区作比较,可从图1清楚看出,中国的总和生育率已大大低于其他发展中国家而接近于发达国家和地区的水平。

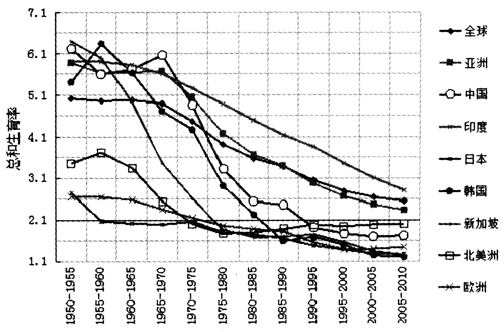

图11950-2010年部分地区和国家总和生育率变动趋势

说明:图中2005-2010年中国的总和生育率是1.73。

数据来源于UN(2010)。

图1描述了1950-2010年中国与全球部分国家和地区总和生育率的变化,包括纵向趋势和每个时点的横向水平。通过将中国过去60年的生育水平置于全球和亚洲大背景下、将中国与周边国家的生育水平进行横向和纵向对比,可以对中国的生育水平高不高形成更准确的判断,同时也可以对未来中国生育水平的发展态势以及本文关注的一些相关问题进行有根据的推测。

图1中,中国的总和生育率呈现出三个明显特点:

其一,趋同性。尽管中国与图中大部分国家和地区的社会经济发展程度不一致,历史背景、文化传承、政治经济制度、生育率的起点、下降的速度和幅度等方面也极为不同[27-28],但就生育水平而言,中国与他国的趋同特征十分明显。在过去60年中,日本和欧洲国家的平均总和生育率一直都很低,相反,在上世纪50年代,新加坡、韩国、中国的总和生育率都很高。然而,这三国分别也在70年代、80年代、90年代加入了低生育率的队伍,虽然新加坡总和生育率开始下降的时点早于韩国、而韩国又早于中国。由于这三国总和生育率下降幅度都很大,下降步伐也都很快,故在2000-2005年间,新加坡和韩国已与日本、欧洲同步,总和生育率均降至1.5以下,中国自1990年后总和生育率也一直维持在更替水平以下,与欧洲和周边发达国家的趋同趋势十分明显。

其二,低水平。无论是与过去的自己、还是与同时期的其他地区相比,中国在社会经济发展初期就出现了较低的生育率,不仅远低于印度、亚洲和全球平均水平,甚至也低于北美平均水平②,仅次于欧洲平均水平和新加坡、韩国以及日本的生育率。

其三,低生育水平已持续了较长时间。从图1可见,虽然中国达到更替水平的时间晚于其他低生育国家,但其低生育水平状态至今已稳定延续了近20年。

因此,不管是基于更替水平这个绝对标准、还是与其他国家相比较而言,中国的生育率都不能算高。而且,按照国际通行的“低生育水平”标准(指总和生育率低于更替水平),应该说,自1992年总和生育率降至更替水平开始,中国的人口发展已经终结了以数量快速增长为主要标志的阶段,历史性地进入了低水平增长的新时期。

长期以来,人口学家们最关心的是高生育率及其后果,并认为社会经济的发展将使人类的生育率最终稳定于更替水平。然而,实际情况并非如此。如同人口增长惯性一样,总和生育率下降也具有惯性:它并不是到了2.1后就自动停止下降,而是持续走低,且大大低于更替水平。20世纪80年代,德国成为世界上首个总和生育率低于1.5的国家;90年代,西班牙和意大利的生育率均低于1.3。此后,越来越多的国家或地区步其后尘,生育率持续降低遍及除非洲和南美以外的其他各洲。面对前所未有的低生育率态势,人口学家以“最低生育率”(Lowest-low fertility rate)加以描述。中国的生育率不仅低于更替水平,而且在某些经济发达地区[29]、甚至经济很不发达地区也都出现了“最低生育率”[30]。由此可见,无论中国的总和生育率是1.6还是1.8,都已经不是传统意义上的生育水平,甚至也不是传统意义上的低生育水平。也就是说,不管怎样定义“适度”,当前中国的总和生育率不仅是适度的低生育水平,而且是偏低的低生育水平。虽然我们不能准确回答中国的生育率究竟有多高,但可以比较自信地判断,中国的总和生育率并不高,且是偏低的适度生育水平。

三、为什么中国与其他低生育率国家对低生育水平的反应全然不同

虽然中国的总和生育率已经不高,但中国与其他具有类似生育水平国家对低生育水平的反应却明显不同:在中国继续提倡稳定(适度)低生育水平之时,新加坡、韩国和日本及欧洲诸国政府早已对各自国家的低生育率表现出极大的担忧,并通过给结婚和生育者提供直接补贴和推行有利于生育的间接配套措施(如:理念倡导、制度创新、医疗保健支持、教育制度配套、住房政策优惠,等等),营造有利于组建家庭及生儿育女的社会和制度氛围,鼓励生育,以达到促使生育率止跌回升的目的。

比如,新加坡于1984年成立社会发展部,帮助高知女性牵线搭桥,鼓励她们成家生子,并于1986年废止“两孩即止”的生育口号,代之以“多生子女”的倡导,并为大家庭提供包括医疗、教育和住房在内的一系列帮助,以阻止生育率进一步下滑。又如,1989年,日本生育率的“1.57震荡”引起了媒体和政府的高度关注,并自1990年后,通过成立机构、设立基金、通过法案、提供产假等多种措施,刺激人口出生率回升。2004年,韩国的计划生育宣传口号从先前的限制生育变为鼓励生育:“爸爸,我不想自己一个人;妈咪,我想要弟弟和妹妹”。再如,虽然法国的生育水平并不低,但该国采取了多种手段(如:提供慷慨的儿童养育补助、对生育多孩家庭实施奖励)帮助育龄妇女做到家庭和工作两不误,以推动生育水平进一步提高。同样,瑞典为了扭转生育低谷局面,推行父母弹性工作制度,并给育儿父母提供相应补贴[31]。

然而,虽然中国的生育率也大大低于更替水平,但政府似乎并不担忧。的确,中国的生育水平尚未低到需要鼓励生育的地步;不过,从目前的人口发展态势来看,她正在明显地、快速地步西方发达国家的后尘。那么,何以政府的态度与其他低生育率国家态度明显不同?笔者推测,这可能与中国生育转变的特点和传统的生育理念有关。

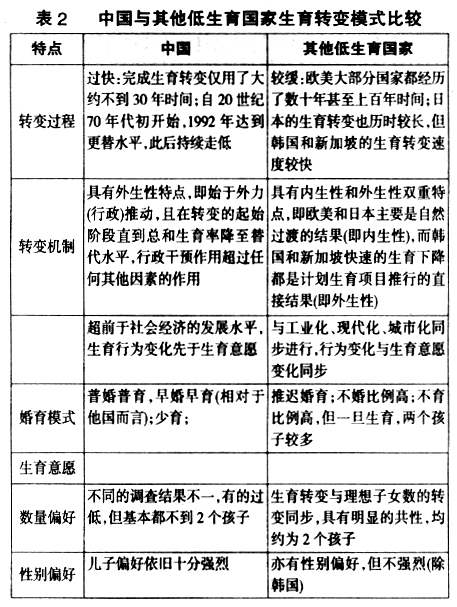

表2从生育转变过程、转变机制、婚育模式、性别偏好和理想子女数等视角,简要对比了中国与其他低生育国家的生育转变模式,从中可以看出,在这些方面,中国与西方国家截然不同,与部分有着相同文化传统的东亚国家则同异并存。

其一,从完成生育转变的过程来看,西方国家起点较早,历时较长,而中国起点很晚,但过程较短。西方的生育转变大约始于19世纪初期和中期,历经50~100年以上才最后完成。就出生率而言,法国1802年为31.4‰,1850年降到27‰,1900年为21.7‰,1950年进一步降到19.5‰,目前只有12.2‰;其相应的总和生育率从19世纪初的5以上降到19世纪末的3以下,20世纪末进一步降到1.6。其他部分欧洲国家出生率下降的时间也很早。如,瑞典始于1820年,比利时始于1840年,瑞士始于1860年,英国始于1875年,荷兰始于1875年,德国始于1880年,意大利始于1885年,匈牙利始于1890年,西班牙始于1910,但它们完成生育转变、达到更替水平的时间都在20世纪后半期:德国为1970年,意大利为1975年,西班牙为1980年,生育转变过程分别持续了90年和70年。

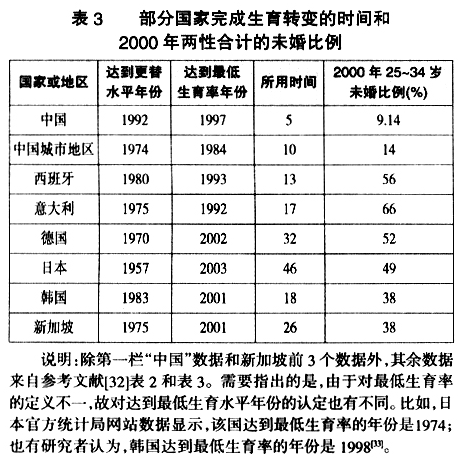

说明:除第一栏“中国”数据和新加坡前3个数据外,其余数据来自参考文献[32]表2和表3。需要指出的是,由于对最低生育率的定义不一,故对达到最低生育水平年份的认定也有不同。比如,日本官方统计局网站数据显示,该国达到最低生育率的年份是1974;也有研究者认为,韩国达到最低生育率的年份是1998[33]。

表3列出了中国和部分低生育国家总和生育率达到更替水平和从更替水平进入最低生育水平的年份。从中可见,其他国家达到这两个水平的起点早于中国,而转变过程所花时间却远远长于中国。若将生育转变的起点考虑进来,则德国、意大利的生育转变大约都经历了近百年时间。

与他国相反,中国的生育转变发生较晚、步伐很快、历时很短、且生育水平降幅很大:虽然大约始于20世纪70年代初,但城镇地区却在1974年就达到更替水平,全国也在1992年达到更替水平,故与其他所有国家相比,完成生育转变所花时间最短。当然,在除日本以外的东亚国家和地区(包括新加坡和韩国),生育转变过程也都较短,且生育率都在短时间内降到很低水平,虽然发生的时间有前有后。

其二,就转变机制而言,西方主要是自然过渡的结果,而中国和新加坡、韩国主要是外力人为驱动的结果。生育转变过程的长短暗含着生育转变机制的差别。欧美的生育转变基本上是一种自然过渡,与城镇化、工业化和现代化同步,是人们自觉选择的结果。孩子成本的上升、效用的下降以及追求个体自由的世俗化趋势使得人们的生育意愿发生变化,自觉限制生育,从而致使生育率下降。新加坡、韩国和中国的生育转变机制却不然,它直接始于外力推动,生育转变超前于社会经济的发展水平:强大的行政力量使得三国生育转变的过程太快、生育率在短时间内下降得太低(特别是中国,其生育率的急速下降无疑与限制性生育政策的推行密切相关)。虽然新加坡和韩国并未推行中国式的严格限制性生育政策,但其计划生育项目的推动力量也十分强大,控制生育效果显著。从图1可以看出,20世纪50年代初期,两国的总和生育率与中国不相上下,但自那时起,新加坡就倡导计划生育,成为亚洲最早推行计划生育的国家之一。70年代初期,该国倡导“二孩即止”,使得其总和生育率在1975年降至更替水平以下,并于此后持续走低。而韩国从60年代开始倡导少生,当时的计划生育宣传口号是“不要像乞丐一样生育”;至70年代,其生育项目开始抓紧,提出“儿女一样、两个正好、优生优育”;到1990年代前期,该项目进一步收紧,提出了“一个正好,两个多了”的口号。可以说,新、韩、中三国的计划生育项目既有先后承继关系,也有互动关系。

其三,中国的婚育模式与其他低生育率国家和地区存在差别。在生育转变过程中,婚育模式是一个不可忽视的因素。婚姻危机是西方和除中国以外东亚国家或地区低生育率体系的一个显著特征[32]33。在这些国家和地区,人们推迟结婚,终身不婚的比例也很高(见表3),故在生育行为上既有数量效应,也有进度效应(可能使有些人想生孩子也生不出来了)。在这点上,新加坡和韩国与西方、日本比较接近,而中国却依旧是普婚普育,且相对于西方而言,仍然是早婚早育。这些都被认为是可能导致生育率出现反弹的潜在因素。

其四,就生育意愿而言,在绝大多数完成了生育转变的国家和地区,理想子女数具有明显的一致性,即2个孩子;对子女的性别虽也有偏好,但无论是偏男还是偏女,都不强烈,故对生育行为和生育率的影响不大。而中国人的生育意愿如同生育率一样具有不确定性:数量偏好的调查结果往往因为较低而得不到共同认可。一种普遍的看法是,现在人们对该问题的回答是政策允许数目(即“政策性意愿”),是一个“政治上正确”的答案;同时,在生育转变的过程中,强烈的生男偏好不仅没有相应淡化,且因为生育率过低而更为彰显。一方面,这是可能导致生育率反弹的潜在因素之一;另一方面,这种不确定性也使生育意愿与生育行为、生育水平、生育政策之间的关系更为复杂和微妙。

中国生育模式转变的特点是已然存在、不可否认或回避的事实。面对具有强制性、外生性、速成性、超前性的生育转变模式,中国的方方面面都在思考这样的问题:如果没有现行生育政策,人们的婚育模式会是怎样的?会不会完全颠覆(至少很不同于)现有模式?可能正是由于这些原因和其他因素,使得中国政府面对低生育水平,在理念、战略和行动上都表现出与其他低生育国家明显不同的反应。而这样的反应其实折射出政府对当前的实际生育水平心中没底(即便在舆论宣传中一直都使用1.8这个口径),因而也就对放开二胎政策后生育行为的走向没有把握。在没有把握的情况下,通过对不同学者研究结论进行综合判断,政府便谨慎稳妥地主张,中国不仅不能鼓励生育,而且还需要继续稳定“适度”低生育水平。然而,如上所述,在比较不同国家和地区生育转变机制差异性时,不能忽视中国与韩国、新加坡等东亚国家和地区在生育转变过程中表现出来的共性。虽然与西方国家和日本不同,但中、韩、新三国生育转变的过程、机制和生育理念十分类似。更为重要的是,它们都秉承了儒家文化传统(特别是韩国),家庭中性别不平等现象、男孩偏好等都依然存在,所以韩国才会在生育率急速下降的80年代出现出生性别比失衡现象。不过,经过10多年的治理,虽然其总和生育率持续走低,但出生性别比已基本恢复正常。换言之,目前韩国人的生育行为并未受到男孩偏好的明显影响,总和生育率也未因偏好的存在而止跌回升。新加坡的总和生育率在过去30余年中,不仅没有任何反弹迹象,而且依旧维持在最低水平。这不由得令人深思:中国会不会与其一样,生育水平继续下降?还是只要放宽政策,人们就会大量生育、从而使几十年生育控制的成果付诸东流?

这显然是方方面面都十分关注的问题,但回答该问题具有更大的风险和不确定性。下面,笔者尝试从“维持现有生育政策对稳定适度低生育水平的作用”和“现行生育政策到底管着了谁”两个层面,对该问题进行分析。

四、维持现有生育政策对“稳定适度低生育水平”的作用大不大

客观地说,由于存在可能促使生育水平反弹的客观因素,人们的担忧并非空穴来风、杞人忧天。但是,生育行为的不确定性具有二维特点,生育行为与生育意愿之间也存在正向和负向的悖离(即行为大于意愿或小于意愿)。不论未来生育率是走高还是走低,也无论意愿与行为之间谁大于谁,都是多种因素综合作用的结果。表2中可见一些可能导致生育率走高、生育水平回升的因素。然而,一方面,维持现有生育政策或仅仅“开小口”能否有效抑制这些因素推高生育率的潜在作用?换言之,生育政策是否能有效改变现有婚育模式和生育理念?笔者认为,除非推行比现在更为强制性的举措,否则,它能够改变的已经得到了改变,而它尚未起到作用的,在短时期内恐怕也难以产生明显作用。自1972年实施“晚、稀、少”生育政策以来,中国成功地扭转了“多子多福”的生育理念,并在一定程度上改变了早婚早育的婚育模式。虽然“计划生育使中国少生了4亿人”的说法因缺乏实证依据而难以令人信服,但不可否认的是,政策的推行直接促成并加速了中国的生育转变。但是,在缓解男孩偏好方面,政策的效果却不明显,相反,男孩偏好随着生育率进一步降低在近些年似乎还表现得越发强烈。因此,即便稳定现行生育政策,但仅靠政策的力量,是难以与前述因素相抗衡的。

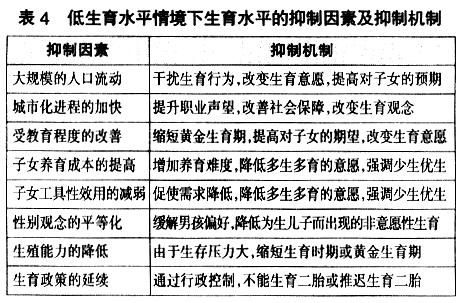

另一方面,在经济转轨、社会变迁和人口转变的情境下,抑制生育的潜在因素变得更为多元化。国内外大量实证研究表明,普婚普育、早婚早育和性别偏好(不管是偏好儿子还是偏好儿女双全)都可能提升生育水平;而大规模人口流动、城市化进程、受教育年限延长和教育水平改善、子女成本与效用关系逆转、性别观念平等化、生育政策推行和生殖能力下降,以及个体生理因素都可能对生育行为起到抑制作用。毫无疑问,在中国生育转变初期(特别是20世纪七八十年代),社会经济发展水平很低,强大的政策力量是我国生育转变的主要推手甚至可以说是原动力;但是,当总和生育率降低到更替水平并延续了近20年后,政策在抑制生育行为、稳定“适度低生育水平”方面的作用可能就大大降低了,相反,其他促使人们自觉限制生育的因素的作用却重要起来。换言之,在控制生育水平方面,政策的力量与经济社会发展的力量之间存在交织、互动又此消彼长的关系。

基于西方发达国家的研究成果和中国的具体情况,表4列举了8类可能抑制生育行为的因素(但这绝不是全部的抑制性因素):

对于人口流动与生育水平之间的关系,西方研究得出了比较一致的结论,即由于流动过程出现的夫妻分离、在新环境中的社会适应、对流入地社会生育理念的认同和接纳等,流动可降低生育水平。而我国情况有所不同:一方面,有人将超生现象归之于流动人口;另一方面,实证研究发现,虽然1990年流动人口的生育水平高于流入地居民,但2000年,流动人口的生育水平不仅低于流出地人口,而且也低于流入地本地人口[34-35]。虽然流动者在流入地定居(或稳定)下来后,可能会有补偿性生育发生,但由于年龄等多种因素的综合作用,一些想再生的人已未必能生得出来了。

大规模人口流动的一个直接宏观结果是使城市化进程加快。在这个进程中,不少人会实现职业上的纵向流动,个体社会福利和社会保障水平也会得到较大程度改善。与此同时,养育子女的直接成本和间接成本却随子女数量减少而不成比例地上升:在少子时代,父母把希望都寄托在为数不多的一二个子女身上,因而可能牺牲自己提高和发展的机会而倾囊投资于子女健康和教育。相反,由于受教育年限延长和(或)地缘流动使得子女的工具性效用(如:提供劳动力、经济赡养、日常照料)在降低。子女成本与效用的变化,加上城市化进程和社会发展带来的个体福利改善,降低了父母对子女效用(特别是经济方面)的需求,虽然子女的心理慰藉不是其他因素可以替代的。

同时,性别平等观念也由于新中国成立以来的大力倡导而为大部分人所接受,近40年扎实的计划生育政策宣传倡导活动,30余年严格限制性生育政策的推行,以及近些年社会经济的快速发展,都在很大程度上改变了人们的生育观念,而生育观念无疑是影响人们生育行为至关重要的因素。虽然依旧有相当一部分人认为,“生儿生女就是不一样”,因而生儿子仍是刚性需求(从而可能提高生育率),但也有一部分人虽然喜欢生儿子,但生女儿也可接受。性别观念趋于平等,一定程度上让人们避免为了生儿子而出现非意愿性生育。

此外,在社会发展和生活水平提高的过程中,由于越来越大的工作和生活压力,人们的生殖能力趋于降低,不孕不育比例趋于增高(事实上,生殖能力的降低似乎是一种全球普遍现象,并非中国独有)。虽然当代医学技术已经能够部分解决这一问题,但它毕竟会对生育行为起到一定的抑制作用。

综上可见,目前有两股力量作用于国人的生育行为,将生育水平向不同方向牵引。在多生意愿得到较大程度扭转的情境下,抑制生育水平反弹和大幅度上升诸因素的作用显然强于可能促使反弹因素的作用。换言之,在满足人们至少生育一个子女(或至少一个儿子)的刚性需求后,即便未来国人依旧普婚普育、性别偏好强烈,甚至即便放开二孩生育,上述因素的共同作用也将促使人们自觉少生。也就是说,当前的生育政策对维持“适度低生育水平”的作用并不大。

反过来看,对于一些想多生孩子的人,现行生育政策和推行手段是否真能控制得住?

五、现行生育政策能有效控制的人群大约有多少

目前,现行生育政策到底能管着谁?对于这个问题,社会上的普遍看法是:

其一,政策难管穷人。自《中华人民共和国人口与计划生育法》颁布后,推行生育政策的强制措施遭禁。于是,如果贫困者超生而交不起社会抚养费,不能再对他们采取诸如扣押关人、拆墙扒房、牵牛赶羊等强硬措施,否则就是非法拘禁或毁坏财物。而超生的孩子即便一时上不了户口,但每次普查似乎就是一次“大赦”,“黑”户口就变成了“白”户口。

其二,政策难管富人(在我国,公开的富人主要是非“公”之人)。一方面,富人超生可以拿钱来买生育指标,因为富人最不缺少的可能就是钱了,故富人不怕交抚养费(媒体上此类报道并不鲜见)。另一方面,富人可以去香港或国外生育,把超生的孩子带回来(这样就连社会抚养费都免缴了),虽然孩子是利用国内的有限资源养育的。

其三,政策难管部分名人。对于非公职人员和非国家企事业单位就业的名人,政府往往难以管理,也疏于管理。现在不少明星都有2个甚至多个孩子。同富人一样,他们的第二胎和第三胎多是在香港、新加坡或其他国家生产的;也有一些人拿着外国“绿卡”在中国生孩子,政府也就鞭长莫及。

由于中国的人口基数大,故不管是富人还是名人超生,对总和生育率的影响并不大。但是,因为有富人和名人效应,其行为后果却不可忽视:一方面,其行为可能带起一股不好的社会风气,认为多一个孩子多一份骄傲,是值得炫耀之事,从而驱使更多人模仿;另一方面,超生成为少数人拥有的一种特权,也成为“你不行、我行”的炫耀资本,这就使得社会公众对政策的有效性和公平性产生进一步的质疑(事实上,现行生育政策的地区性差异已经导致公众对政策公平、公正的质疑。这是另外一个问题,这里不详论),从而加大政策的执行难度,降低政策的执行效果。

其四,政策难管部分流动人口。虽然中国有较为健全的流动人口管理条例,但在很多地方,机构和条例形同虚设,对城—城流动人口尤其如此。作者曾经访谈过不少流动人口,问到他们的计划生育服务情况,城—城流动人口的回答基本都是“没人管”。有的人在现居住地已定居十数年,但从未有人过问其生育情况,也无人为其提供计生服务,如果他们想多生孩子,除孩子一时上不了户口外,不会受到任何处罚。

既然如此,政策究竟能管着谁?它能直接管着的主要是国家公职人员、国有企业职工、事业单位正式在编人员及少数老实的“非公”人群。③他们中的绝大部分人只有一个孩子,但这并不表明他们完全内化了一孩生育理念,而是有效的行政手段使他们选择放弃再生育:如果违反政策规定生育了二胎,除缴纳社会抚养费外,他们还可能被开除公职。在目前环境下,超生对他们来说成本实在太高,需要巨大的勇气。

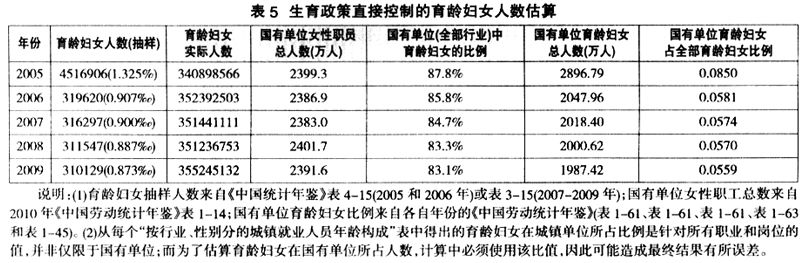

那么,政策真正能管着的、不能生二胎的人究竟有多少?在全部育龄妇女中,这一群体占有多大比重?由于数据的局限,至今无人计算过。这里,笔者基于近几年的《中国统计年鉴》[36]和《中国劳动统计年鉴》[37],对2005-2009年可能被生育政策有效控制的育龄妇女总量和比例进行初步估算。需要强调的是,由于有些必要数据的不可得,估算方法未必严谨,结果也未必精确。因为不是每个公职人员都不生育二胎,其间钻政策空子的人有之,违反政策规定生育的人也有之,故结果既可能偏低,也可能偏高。无论怎样计算,恐都难以得出完全准确的答案。因此,这里只求得到一个粗略的结果,以供参考。

下面以2009年的数据为例(其余年份均同),介绍本文的计算方法和步骤:

(1)从2010年《中国统计年鉴》表3-15“育龄妇女分年龄、孩次的生育状况”中,得到2009年全国16~49岁育龄妇女抽样总人数,约为310 129人,抽样比为0.873‰。这里之所以以16岁而不是以常用的15岁作为统计起始年龄,是因为《中国劳动统计年鉴》中就业人员自16岁开始统计。(2)通过抽样总人数和抽样比,计算出2009年育龄妇女的实际总人数,约为355 245132人。(3)从2010年《中国劳动统计年鉴》表1-14“分登记注册类型城镇单位女性就业人员年末人数”中,获得2009年年末国有单位④女性就业职员数,共2 391.6万人。(4)从2010年《中国劳动统计年鉴》表1-45“按行业、性别分的城镇就业人员年龄构成”中,获得女性就业人员在各个年龄段和行业的比例、分布,并计算出城镇单位育龄妇女所占比例为83.1%。(5)由《中国劳动统计年鉴》表1-14和表1-45中所得数据估算出截止2009年年底就职于国有单位的育龄妇女总人数,约为1 987.4万人。(6)由就职于国家单位的育龄妇女人数及育龄妇女总人数,计算出全国就业于国家单位的育龄妇女占育龄妇女总量的比重,为5.59%。测算结果如表5所示。

由表5可见,在2005-2009年间,生育政策能够直接控制的育龄妇女绝对人数和相对比例都不高,2005年这一比例约为8.5%,此后几年均低于6%。按照2010年国家计生委颁布的“2009年全国人口和计划生育事业发展公报”,2009年全国出生人口为1 615万人,根据这个数据推测,政策可直接有效控制的出生婴儿数量相对也是较低的,进而可以再推测,现行生育政策实际能够有效控制的人数比例很低,而且,考虑到这一群体生育子女的成本显然高于许多其他人群,因此他们未必是政策放宽就都会生二孩的。

据此判断,对这些人开放二孩政策不会对未来生育水平造成明显影响。如果将来总和生育率真的如有人担忧的那样出现反弹,起主导作用的应该还是现在多生、但政策又难以控制住的其他人群,而不是政策能够直接掌控的这批人。因为超生者主要是政府不能有效控制的非“公”之人,政策放开后,原来不能合法生育但却无论如何都会生育的行为变得合法了,而原来不能合法生育二胎、且也不会生育二胎之人比例很低;而且,即便被允许生育二胎,他们也未必都会生育二胎(因为养育子女的成本高)。因此,即使放开二孩政策,也不会使生育高峰变得更高。

六、结语

通过上述分析,可以得出以下几点初步判断:

其一,中国当前的生育水平究竟有多高尚无一致结论,虽然大部分研究通过间接估计和理论推断,认为我国的总和生育率介于1.6~1.8之间。

其二,假如1.6~1.8这个推断基本准确,则中国的总和生育率已经大大低于更替水平,与西方发达国家的平均水平及日本、韩国和新加坡的生育水平比较接近,无疑属于低生育水平;而且,自1992年总和生育率降至更替水平以来,这一低生育水平至今已维持了近20年。

其三,面对类似的生育水平,中国政府和其他国家政府的反应明显不同:其他国家对过低的生育水平十分担忧,并采取直接和间接的政策,打造生儿育女友好型社会和公共政策环境,旨在提高生育水平。相反,由于较为独特的生育转变模式和机制,我国似乎对当前的低生育率缺乏信心,故而依旧倡导稳定“适度低生育水平”。当然,从“稳定低生育水平”到“稳定适度低生育水平”的转变,说明政府的态度已发生了与时俱进的变化。

其四,由于过分强调中国生育转变的特点和模式,可能导致了对中国与新加坡、韩国在生育转变机制和模式中共性的忽视,导致了对社会发展可能带来的抑制生育因素潜在作用的忽视或低估。新加坡和韩国的经验教训值得中国吸取。大规模人口流动和快速城镇化、受教育程度改善、职业声望提高、子女效用降低和养育成本提高等,都可能抑制生育率、降低生育水平。虽然中国的普婚普育传统使一个孩子成为刚性需求,虽然对部分人群来说,生育一个儿子也是刚性需求,但不可否认的是,国人多子多福的生育观念已发生了很大变化。

其五,即便还有少数人希望多生孩子,但现行生育政策在控制生育方面所能起到的作用已经大大减弱,而社会经济因素的作用逐渐增强。如今,在多元化的社会格局下,政策很难管住穷人、富人、名人和其他非“公”之人(对他们而言,政策的作用主要是威慑性)。能较为有效地管住的主要是吃国家饭的“公”人,而这部分人在全部育龄妇女中所占比例很低,2006年仅为6%左右。即便他们都生育二孩,也难以对总和生育率产生明显提升作用,不会危及“稳定适度低生育水平”目标的达成。

其六,鉴于当前生育政策效用减弱,笔者认为,只要能够有效控制各类人群的第三胎生育,继续推行现有政策与实行“放宽二孩、杜绝三孩”之间就不会有多大差别。如果这个判断还算合理的话,那么,在“十二五”期间全面放开对二孩生育的控制,就未必一定会导致又一个生育高峰。如果在放开二孩生育的基础上,加上生育间隔(从而扩大代际间隔),则从长远视角看,人口控制的效果将更明显。

现在大家较为担忧的是,由于20世纪80年代中后期生育高峰出生的那批人已进入婚育期,如果一步到位地放宽二孩政策,不仅头胎生育数量不减,且也会出现大量的二胎生育,从而导致另一个生育高峰。这种担忧看似有理,但其实经不起推敲。一方面,在这个高峰中出生的绝大多数是农村户籍人口,而农村推行的基本是一孩半生育政策(其中许多人如今已不是农业户籍,生育观念也许发生了相应变化),而且,即便第一胎生儿子的人,生育二胎的也很多,故农村独生子女比例很低,放开二孩政策也只是将超生的二孩转变为合法的二孩。虽然这里没有具体数据,但相关行政管理部门将生育率从1.22或1.33调整到1.6~1.8的主要依据估计是考虑到农村的实际生育水平。另一方面,80年代中后期出生的这批人现在大约在22~25岁,他们还有20多年的生育期,若要控制他们生育二胎,则中国的一孩政策和一孩半政策必须还要延续20多年。这似乎是不可能、也是不可行的。

当然,有人会说,稳定现行生育政策主要是让这批人错过生育二胎的黄金期,从而使我国生育水平能够实现平稳过渡,避免出现又一次“高峰”。笔者认为,80年代中后期之所以会出现生育高峰,有几个重要原因在起作用。比如,生育政策的不稳定性。当时是通过开小口子而堵大口子,人们不知道这个口子能开多大、能开多久;又如,当时限制性生育政策推行已有数年,且80年代初期以来政策执行一直比较严格,因而对政策开小口人们有一种不确定的心理,生怕政策会变,故出现抢孕、抢生。然而,今时不同往日。20多年后,中国的整个经济社会环境都发生了很大变化,而大部分变化都是有利于抑制生育行为和生育水平的。如果二孩政策是针对全体人群的稳定政策,人们即便不会放弃生育二孩,也可能会推迟生育,而未必再会抢着生二孩。此外,全面放开二孩生育、让人们自由选择,使生育行为不再是少数人的一种特权,多一个孩子也不再是可资炫耀的资本,则跟风行为可能就会被理智摈弃,政策的公信力和执行效果也会因之提高,并可有效地促使适度低生育水平稳定。

注释:

①感谢张莹收集、整理表1数据,感谢樊妮收集、整理并计算表5数据。

②这主要是因为,美国的总和生育率一直处于更替水平,加拿大约为1.5。

③当然,这种说法难免偏颇,因为只要政策存在,其固有的刚性约束力就可能对超生行为形成威慑和制约。

④《中国劳动统计年鉴》主要统计指标对国有单位的解释是:指资产归国家所有的经济组织。包括按《中华人民共和国企业法人登记管理条例》规定登记注册的非公司制的经济组织,以及中央、地方各级国家机关、事业单位和社会团体。

参考文献:

[1]国务院人口普查办公室,国家统计局人口和社会科技统计司.中国2000年人口普查资料[M].北京:中国统计出版社,2002.

[2]国务院全国1%人口抽样调查领导小组办公室,国家统计局人口和社会科技统计司.2005年全国1%人口抽样调查资料[M].北京:中国统计出版社,2007.

[3]郭志刚.近年生育率显著“回升”的由来——对2006年人口和计划生育调查的评价研究[J].中国人口科学,2009(2):2-15.

[4]梁中堂.2000年中国人口总量和妇女生育率水平研究[J].中国人口科学,2003(6):9-16.

[5]马瀛通.马寅初人口科学论坛:中国的生育率到底有多低?[J].市场与人口分析,2005(6):27-28.

[6]乔晓春,任强.中国未来生育政策的选择[J].市场与人口分析,2006(3):1-12.

[7]张为民,崔红艳.对中国2000年人口普查准确性的估计[J].人口研究,2003(7):25-35.

[8]陈卫.再论中国的生育水平[J].人口研究,2009(4):38-42.

[9]翟振武.中国总和生育率水平到底有多高?[J].市场与人口分析,2005(6):23-25.

[10]王金营.1990-2000年中国生育模式变动及生育水平估计[J].中国人口科学,2003(4):32-38.

[11]于学军.对第五次全国人口普查数据中总量和结构的估计[J].人口研究,2002(5):9-15.

[12]杨新平,梁林,常燕,等.中国总和生育率自回归分布滞后模型的构建[J].统计与决策,2010(7):10-13.

[13]张青.总和生育率的测算及分析[J].中国人口科学,2006(4):35-42.

[14]陈友华.再论中国生育水平:教育统计数据估算生育率时存在的问题与低生育率后果[J].人口研究,2009(4):33-38.

[15]丁峻峰.浅析中国1991-2000年生育模式变化对生育水平的影响[J].人口研究,2003(3):55-60.

[16]郭志刚.对中国1990年代生育水平的研究与讨论[J].人口研究,2004(3):10-19.

[17]Retherford,Robert D.,Minja Kim Choe,Chen Jiajian,李希如,崔红艳.中国的生育率:到底下降了多少?[J].人口研究,2004(4):3-15.

[18]国家人口计生委发展规划与信息司.2006年全国人口和计划生育抽样调查主要数据公报[EB/OL].[2011-01]http://www.chinapop.gov.cn/tjgb/200806/t20080626_154455.html.

[19]翟振武.中国人口发展:新的挑战与抉择[J].理论视野,2007(9):8-10.

[20]王金营,杨磊.中国人口转变、人口红利与经济增长的实证[J].人口学刊,2010(5):15-24.

[21]翟振武.中国人口发展态势[J].党政干部文摘,2008(4):31.

[22]王谦.应用队列累计生育率分析我国生育水平变动趋势[J].人口研究,2008(11):1-6.

[23]陈卫.改革开放30年与中国的人口转变[J].人口研究,2008(11):18-29.

[24]翟振武,陈卫.1990年代中国生育水平研究[J].人口研究,2007(1):19-32.

[25]崔红艳.对2005年全国1%人口抽样调查数据质量的评估[R].西安:中国人口学会年会,2008.

[26]郭志刚.中国的低生育水平及其影响因素[J].人口研究,2008(7):1-12.

[27]Bongaarts, John. Fertility and reproductive preferences in post-transitional societies[J]. Population and Development Review, 2001(27): pp. 260-281.

[28]Bongaarts, John. The end of the fertility transition in the developed world[J]. Population and Development Review, 2002, 28(3):419-443.

[29]彭希哲.中国离极低生育率还有多远:超低生育水平的诠释和应对[J].人口研究,2008(3):34-39.

[30]杨菊华.中国离极低生育率还有多远(论坛主持人)[J].人口研究,2008(3):31-39.

[31]Kohler, Hans-Peter, Francesco C. Billari and José Antonio Ortega. The emergence of lowest-low fertility in Europe during the 1990s[EB/OL]. [2008-05-30] http://www.demog.berkeley.edu/~kohler/ftp/llf.pdf.

[32]陈卫.中国离极低生育率还有多远:中国的极低生育率[J].人口研究,2008(3):31-34.

[33]Tsuya, Noriko, Minja Kim Choe, and Feng Wang. Below replacement fertility in East Asia: Patterns, factors, and policy implications[R]. Morroco: teh XXVI IUSSP international population conference, 2009.

[34]陈卫,吴丽丽.中国人口迁移与生育率关系研究[J].人口研究,2006(1):13-20.

[35]You, Helen Xiuhong and Dudley L. Poston, Jr. Are floating migrants in China “childbearing guerillas”: An analysis of floating migration and fertility[J]. Asia and Pacific Migration Journal, 2004, 13(4).

[36]国家统计局.中国统计年鉴2009[M].北京:中国统计出版社,2009.

[37]国家统计局.中国劳动统计年鉴2009[M].北京:中国统计出版社,2009.