内容提要:一国产业升级和经济增长的关键因素在于创新,而研发活动是创新的重要来源。本文利用面板数据模型,结合主成分分析法,研究了中国贸易投资一体化对研发投入的影响。本文发现,贸易一体化对研发投入没有影响,投资一体化对研发投入有显著的负作用,基于生产、贸易和投资的全球化对研发投入有抑制作用。此外,本文还发现中国目前的要素密集度和企业规模水平不利于研发投入的增加。

关键词:贸易投资一体化 主成份分析法 研发投入

作者简介:张少军,南京大学经济学院。

一、引言

中国从1992年开始,吸引了大量的FDI,外资已经成为中国固定资产投资的重要来源。与此同时,中国的对外贸易也在高速增长,外贸依存度不断上升,进出口总额占世界的份额也有大幅度的提高。在经济全球化的浪潮中,中国立足于国内市场带来的规模经济、廉价而又丰裕的劳动力、产业集群带来的物流成本降低和政府主导的投资性财政,通过贸易投资一体化,迅速确立了自己“世界工厂”的地位。

但是,中国也面临着越来越多的挑战:一方面,随着中国开始从事技术密集型、高附加值活动,发达国家提高了对中国的市场壁垒,试图对中国进行低端锁定;另一方面,中国自身要素成本的上升,使得贸易投资一体化很可能会扩散到其他发展中国家,而自己则变成产业飞地。技术进步和生产率的提高是一国经济可持续增长的关键因素。中国对外开放的原因之一是为了与全球技术和创新体系建立联系,通过国际技术转移提升自己的技术水平。但是,全球化带来的开放市场环境,要求所有国家、产业和企业都必须获得为保持竞争力所需要的技术能力和创新活动。中国要想摆脱两难困境,获得核心竞争力,也必须立足于技术进步和创新活动。

研发活动是技术进步和创新活动的重要来源。中国自身研发投入的增加,不仅可以提高自己消化和吸收外部技术的能力,与全球技术和创新体系建立紧密联系,而且可以培养自主创新能力,获得核心技术。Guellec等(2004)的研究表明,研发活动对经济增长有着显著的长期影响。一国在全球化的背景下,面对更大和更多样化的市场,通过增加研发投入,可以使出口的商品和服务多样化、同时通过提高出口的技术含量和附加值,实现更大的规模经济和范围经济,获得更多的贸易利得。

那么,中国融入全球化的方式——贸易投资一体化——对自身的研发投入究竟有什么影响,疏理清楚这种机制对中国的产业升级和经济增长无疑具有重大意义。

既有的研究贸易投资一体化与技术进步的文献,主要围绕着贸易投资一体化与技术溢出效应、全要素生产率等方面的关系来展开,取得了很多研究成果。但是,研究贸易投资一体化与研发投入关系的文献则较少。在最近的相关研究中,王红领、李稻葵和冯俊新(2006)利用中国的行业面板数据,得出了FDI促进了内资企业自主研发的结论。平新乔等(2007)通过对第一次全国经济普查数据的分析,认为外资会阻碍本土企业通过研发缩小与国际先进技术水平的差距。范红忠和侯晓辉(2007)通过对跨国数据的实证研究发现,国际贸易对一国自主创新能力的促进作用不是通过促使一国增加研发投入,而是通过提高研发投入的利用效率来实现的。

本文与以前研究的不同之处在于:第一,以全球价值链(Global Value Chain,GVC)为理论分析工具,即强调生产非一体化对贸易和投资的影响。第二,利用主成分分析法把贸易和投资放在一个统一的框架下,实证分析了贸易投资一体化对我国研发投入的影响。

二、理论假说

20世纪90年代,随着政策的自由化和技术进步,各国越来越多地参与到国际经济活动之中,国际生产、投资、贸易活动的规模不断扩大。全球化的主导者跨国公司将企业内部各个价值环节在不同地域进行空间配置,在全球范围内整合资源,构建链条对链条的竞争、集群对集群的竞争,进而提高整个系统的效率,使得全球化不断向纵深发展。全球化因此意味着功能的一体化和国际性的分散活动的协作(Gereffi,1999)。针对全球化和国际分工中出现的这种现象,学界使用了不同的术语来研究:垂直专业化、产品内分工、全球经济生产非一体化、价值链切片、外包、代工等。跨国公司为获得竞争优势而建立全球价值链的行动,使得中国在参与全球化进程中体现出两个显著性的特征:贸易一体化和投资一体化。

中国贸易一体化的进程是伴随着国际分工的深化而发展的。目前国际贸易主要表现为三种形式:第一、基于产业间分工的国际贸易,这种产业间贸易是各国依据自身的比较优势进行的;第二、基于产业内分工的国际贸易,新贸易理论认为这种产业内贸易遵循的是规模经济和不完全竞争的原则;第三、基于产品内分工的国际贸易,这种由产品内分工带来的加工贸易兴起的原因除了比较优势、规模经济外,还有技术进步和政策自由化的作用。在国际贸易的三种形式中,加工贸易在进出口贸易中所占的比重越来越大(Hummels等,2001)。

跨国公司为了获得全球竞争力,将附加值低的产品生产工序外包给中国,或到中国投资设厂进行生产,自己只保留产品的研发、设计和营销等附加值高的工序。在这种情况下,中国遵循自身的比较优势,确立出口导向战略,从附加值较低的加工组装环节切入全球价值链,专注于劳动密集型环节的生产和出口,导致了中国贸易量的高速增长,其中加工贸易占了50%左右(见图1)。在此过程中,一方面,跨国公司作为全球价值链的治理者为了保证产品的质量、交货时间等,对中国的企业进行监督和帮助,加之中国从事的生产环节技术含量较低,这就使得中国的企业不需要较多的研发投入,就完成了工艺升级和产品升级;另一方面,中国企业若要继续向价值链的高端攀升,试图获得研发、设计、品牌和营销方面的核心竞争力,就需要加大研发投入,这就会和全球价值链的治理者产生直接的利益冲突。当全球价值链的治理者利用自身势力对中国企业进行低端锁定时,中国的企业就会陷入两难困境:回避升级风险,不需要加大研发投入,继续从事低附加值的生产和加工贸易,但可能被其他发展中国家取代;或者承担被全球价值链的治理者排除出价值链的风险,加大研发投入,获得核心技术和创新能力,完成产业升级。这种情况使得中国在是否加大研发投入的决策上容易陷入摇摆。由此,我们可以得到以下假说:

图1中国经济外向型程度及外资主导的趋势(1992-2005)

资料来源:数据来自历年《中国商务年鉴》。

假说一:中国目前以加工贸易为主的贸易一体化进程对自身的研发投入没有产生作用。

中国在以加工贸易为主的贸易一体化迅速发展的同时,吸引外资也得到了迅猛的发展。通常,外资进入中国的目的可分为:资源(或要素)寻求型、市场寻求型和效率寻求型。一方面,跨国公司通过在中国投资设立子公司,利用中国的比较优势,实现生产的规模经济,并且使自己的产品更接近目标市场;另一方面,在生产非一体化成为当今国际产业发展主流的条件下,跨国公司为了提高整个价值链的效率,在内部化与专业化的权衡中倾向于后者,把越来越多的产品工序外包出去,这样就在中国形成了大量的代工企业。这些代工企业的建立会引致大量的国内投资,于是在中国形成了大量承接外包,进行配套生产的产业集群。这种投资一体化的活动,使得中国经济的外向型程度不断加深,并有演化为外资主导的趋势:涉外税收占全国工商税收(不包括关税和土地费)的比重和外企工业总产值占全国比重都在逐年上升(见图1)。

中国本土的以代工和配套为主的产业集群在加入跨国公司的全球价值链时,获得了难得的学习机会,通过溢出效应和竞争效应,一定程度上提高了中国企业的技术水平。但是,这会引发中国企业对外资的技术依赖,减少自身的研发投入,形成引进、溢出、学习,再引进、再溢出、再学习的恶性循环。与此同时,跨国公司通过外包在内部化和专业化方面进行的权衡,有效地对关键职能(如品牌管理和产品定义的控制以及利用制定和执行技术、质量交货标准)实施了控制。这就导致:一方面,由于不将其技术优势外包出去,技术溢出的作用有限;另一方面,通过对关键职能的控制,对中国企业进行纵向压榨,使得中国企业无法为长期的大量的研发投入积累起资源。由此,可以得到的假说是:

假说二:中国的投资一体化进程由于跨国公司的控制和压榨,导致了自身的技术依赖和利润低薄,最终阻碍了自身的研发投入。

中国在对外开放的进程中,贸易一体化和投资一体化这两个特征是互相作用的。研究国际贸易和外资相互关系的理论模型主要有:Mundell(1957)的贸易与投资替代模型;Markuson和Svensson(1985)的贸易与投资互补模型。关于国际贸易和外资相互关系的实证研究主要围绕着两个问题展开:一是国际贸易与外资之间是替代关系还是互补关系;二是两者之间的因果关系。K. H. Zhang(2000)利用中国省际面板数据的回归结果表明:FDI对出口有重大促进作用。梁琦、施晓苏(2004)利用中国1980-2001年的时间序列数据,得到以下结果:中国外贸和FDI之间的互补作用远大于替代作用;FDI与制成品的出口有双向的因果关系。

本文认为,分析中国国际贸易和外资的相互关系时,必须考虑到全球价值链成为国际经济活动主要形式的事实。跨国公司为了获得全球竞争优势,通过购并核心业务和外包非核心环节而进行的整合过程正在高速向整个价值链上扩展。这种国际生产模式现在已从制造业扩展到服务业,成为国际生产活动中的主流,并且对国际贸易和FDI产生了巨大影响。Feenstra(1998)论证了经济全球化进程中的贸易一体化和生产非一体化的共生关系,指出随着公司内贸易的激增,中间品贸易占贸易总量的比重和生产非一体化的程度也在上升。中国贸易投资一体化的进程也不例外,也是与生产的非一体化紧密相关。刘志彪和吴福象(2006)基于中国的数据探讨了贸易一体化和生产非一体化的相互传导机制。

中国在参与GVC的过程中,吸引了大量的外资。这些外资或在中国投资设厂,或在中国培养本土的配套企业,以这些企业承担附加值较低的加工组装环节,然后面向全球销售。可见,生产非一体化会引致FDI进入中国,而FDI的进入又导致了中国以加工贸易为主的迅速发展。所以,在分析贸易一体化和投资一体化对研发投入的影响时,必须加入生产非一体化的因素。

跨国公司为了维持其竞争优势,涉足于中国企业从长期规划到日常经营的各个方面,渗透到价值链的上下游。但是当中国企业技术水平上升威胁到跨国公司时,跨国公司就倾向于在中国建立更多的独资子公司。生产非一体化的模式一方面可以使跨国公司通过子公司利用中国的比较优势,从事低附加值的生产环节;另一方面可以把跨国公司与中国本土企业的关联控制在安全的范围内,避免在中国进一步开发劳动技能和引进更复杂的技术而影响到自己的利益。也就是说,生产非一体化的模式使得中国的比较优势也可以被跨国公司利用,使得其竞争力得到进一步加强。

跨国公司作为价值链的治理者,对行业的技术发展方向有深刻的理解,它们获益于多年积累起来的规模经济,建立了相互信任的客户关系和稳定的营销渠道。这些因素确立了跨国公司在价值链中强大的“门槛”效应,这种“门槛”效应提高了中国企业研发投入的进入壁垒,产生了负向激励。这样,我们有:

假说三:中国的投资贸易一体化其实是在生产非一体化的模式下进行的。这种全球化进程中生产、贸易和投资“三位一体”的方式,使得跨国公司可以利用中国的比较优势,扩大自己在价值链中的竞争优势,对中国企业的研发投入产生了负向激励。

三、变量说明和模型设定

1.变量说明

2.数据来源及说明

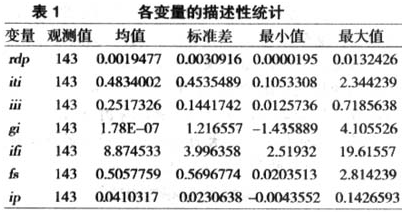

本文采用的数据来自历年《中国统计年鉴》、《中国科技统计年鉴》和联合国贸发大会数据库。单位是美元的数据,本文用当年的官方汇率把它折算成了人民币(元)。平减指数采用的是商品零售价格指数,以1994年为基期。这样,本文的有效样本中包括了13个行业从1995-2005年的面板数据。各变量的描述性统计见表1。

3.模型设定

本文模型设定的目的是为了分析中国贸易投资一体化对研发投入的影响,因此被解释变量是分行业研发投入指数,解释变量是贸易一体化指数、投资一体化指数和基于主成分分析法构建的全球化指数。考虑到影响研发投入的因素很多,本文还引入了如下三个控制变量:要素密集度、企业规模、行业利润率。此外,由于从1998年开始对工业企业的统计口径从“独立核算工业企业”调整为“全部国有及规模以上非国有工业企业”,这对本文的数据产生了一定的影响,所以引入了时间虚拟变量:1995-1997年的数据为0,1998-2005年的数据为1。

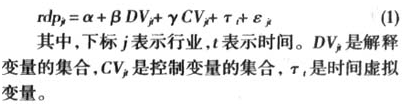

这样,基本的计量方程可以设定为:

其中,下标j表示行业,t表示时间。DV[,jt]是解释变量的集合,CV[,jt]是控制变量的集合,τ[,t]是时间虚拟变量。

四、实证分析和假说检验

1.变量的相关系数分析

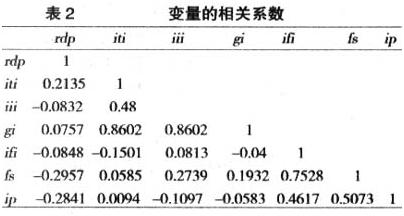

从表2看,贸易一体化与投资一体化之间的相关系数为0.48,考虑到二者之间有相互作用的关系,为了避免多重共线性,贸易一体化和投资一体化在回归时不同时进入模型。同时,为了保证全球化的两个特征——贸易一体化和投资一体化——都能出现在接下来的回归分析中,我们用这两个指数的第一主成分作为全球化指数。同理,考虑到全球化指数与贸易一体化和投资一体化的相关系数高达0.8602,为了避免多重共线性,回归过程中它们依次进入模型。

依据产业组织理论,规模经济和资本需求是影响市场结构的因素,而市场结构和行业的竞争度密切相关。从表2来看,三个控制变量之间的相关系数也很大。为了避免多重共线性,在回归时,这三个控制变量依次进入模型。

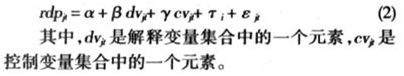

这样,基本的计量方程就转化为:

2.模型设定检验

面板数据回归分为固定效应模型和随机效应模型。本文的数据结构具有时间变量(t=11)小于行业变量(j=13)的特征,因此采取如下步骤进行估计:(1)依据F检验判定是使用固定效应模型还是混合数据模型;依据LM检验判定是使用随机效应模型还是混合数据模型。(2)若固定效应模型和随机效应模型优于混合数据模型,再利用Hausman检验在二者之间作出选择(限于篇幅,本文未报告检验结果。若需要,可向作者索取)。

实证分析解释变量和控制变量对研发投入的影响时,必须考虑的问题是:研发投入也会影响解释变量和控制变量。中国若研发投入不足,则容易被锁定于劳动密集型环节的生产和出口,这样,以加工贸易为主的贸易一体化就成了内生变量。此外,研发投入越多,就可能垄断这个行业,提高行业利润率。

为了避免这种内生性问题对回归结果有偏影响,本文以解释变量和控制变量的滞后一期作为它们的工具变量,进行回归。然后,通过Hausman检验判定两阶段最小二乘模型和固定效应模型(或随机效应模型)的优劣(检验结果见表3到表5的最后一行)。

3.回归结果和假说检验

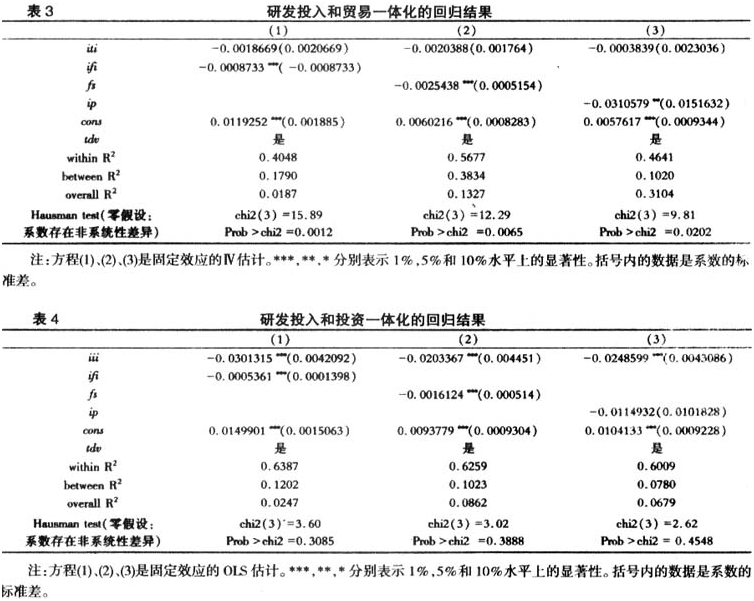

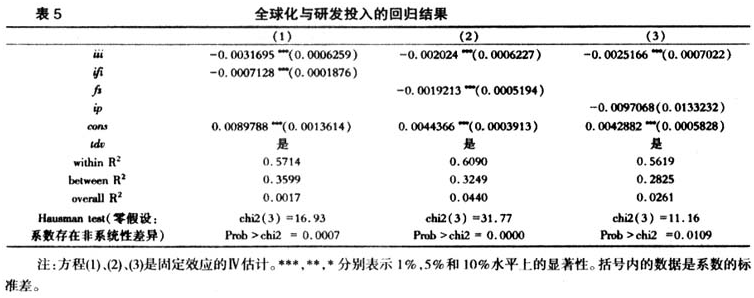

从表3的回归结果来看,贸易一体化在三个方程里的估计值均为负,但是在统计上不显著。可以认为,贸易一体化对中国的研发投入没有显著的影响,假说一得证。

表4是研发投入和投资一体化的回归结果。这里,我们发现投资一体化对中国的研发投入有负的影响,并且通过了1%的显著性水平检验。投资一体化每增加一单位,在三个不同的方程里,都可以至少减少2%的研发投入。可见,外资的进入抑制了中国研发投入的增加,假说二得证。

表3和表4的回归结果表明,贸易一体化和投资一体化对中国研发投入的影响是不同的(本文在此对贸易一体化和投资一体化的影响为何不同不展开分析)。那么,在生产非一体化成为全球经济活动主要形式的情况下,贸易一体化和投资一体化的影响整体上如何呢?我们用贸易一体化和投资一体化这两个变量的第一主成分构建了全球化指数。这样,在表5的回归分析中,既可以避免多重共线性问题,也可以使贸易和投资同时出现在模型中。

表5的回归结果类似于表4。全球化指数的符号与假说相一致,并且在统计上是显著的。可以认为,中国从生产、贸易和投资三个方面参与到全球化进程的方式,不利于研发投入的增加。总体上来看,全球化阻碍了中国的研发投入,假说三得证。

4.进一步的分析

现在,我们再来分析控制变量的回归结果。在表3到表5的回归中,要素密集度对研发投入有负的影响,并且在统计上是显著的。一个可能的解释是:中国在开放的过程中通过大量地引进技术设备,试图发挥后发优势,缩小与发达国家的技术差距。显然,这种外生的要素密集度的改变会替代本国的研发投入。更重要的是,由于这种要素密集度的改变并不是内生于中国的要素禀赋结构,这就使得中国即使要素禀赋结构得到了提升,也仍然会继续依靠技术引进,而不是与研发投入形成良性互动。

自从熊彼特提出创新理论以来,企业规模、市场力量和创新之间的关系得到了广泛的关注。然而,不管是理论研究还是实证检验,都没有形成统一的结论。事实上,不能对企业规模、市场力量和创新之间的关系作一个简单化的定论。从本文的实证结果来看,企业的平均规模显著地负作用于研发投入,这可能是因为中国企业的规模还不足以支持建立独立的、正规的研发部门,从而不能保证研发的持续投入。此外,反映市场竞争程度的行业利润率只是在贸易一体化的计量模型中通过了显著性检验。中国的企业一般都处于价值链的低端,而国内的市场主体往往是大量的中小型企业,这些中小型企业之间激烈的竞争会导致市场集中度不够和利润低薄,进而不能为研发投入提供资金来源。

需要说明的是,回归过程中三个控制变量依次进入模型的方法,不仅可以避免多重共线性,而且也起到了稳健性检验的作用。考虑到行业特征的影响,本文剔除了采掘行业和能源行业,以制造业为子样本进行了上述回归,回归结果与总体样本的回归结果基本保持一致。对于研发投入,另一种度量方法是研发人员。本文用分行业科技人员占行业从业人员的比重作为研发投入指数的代理变量,进行了重新回归,回归结果并没有改变本文的基本结论(限于篇幅未报告回归结果。若需要,可向作者索取)。

五、结论

本文利用中国行业面板数据对贸易投资一体化对研发投入的影响进行了实证检验,与以往的研究相比,本文将贸易和投资从整体上进行了分析。我们发现,在控制其他影响研发投入的因素之后,贸易一体化对研发投入没有影响,投资一体化对研发投入有显著的负作用,基于生产、贸易和投资的全球化对研发投入有抑制作用。这些结果有效地支持了我们文中提出的假说。此外,本文还发现中国目前的要素密集度和企业规模不利于研发投入的增加。

本文得出这样的结论,并不是否定中国融入全球经济的进程。实际上,在过去的20多年中,中国吸收了大量的先进技术,实行了市场化的管理,改善了要素禀赋结构,经济规模得到了快速的扩张。只是我们应该认识到,在全球价值链中不同环节实行的专业化可能意味着不同的利得和前景。中国要不断地对产业进行升级和保持经济的持续增长,创新是关键所在。只有通过建立正规的研发机制,加大研发投入,才能改善本国创新体系的结构和绩效;只有积累本国的人力资本,获得新的知识和研究技能,才能产生溢出效应和形成研发文化。

注释:

①Aghion等(2005)采用了Lerner指数来度量产品市场的竞争程度。该指标为:(利润—资本成本)/产品销售收入。其资本成本率统一取0.085,考虑到资本成本在各期各行业都不变,是否减去资本成本对分析基本没有影响,所以本文直接用行业利润率去度量行业的竞争度。

参考文献:

[1]Aghion Philippe, Nick Bloom, Richard Blundell, Rachel Griffith and Peter Howitt. Competition and Innovation: an Inverted-U Relationship. The Quarterly Journal of Economics, 2005, 5: 701-728.

[2]Feenstra R. C. Integration of Trade and Disintegration of Production in the Global Economy. The Journal of Economic Perspectives , 1998,12(4) :31-50.

[3]Gereffi, G. International trade and industrial upgrading in the apparel commodity chain. Journal of International Economics, 1999,48(1) :37-70.

[4]Guellec Dominique, and Bruno van Pottelsberghe de la Potterie. From R&D to Productivity Growth: Do the Sources of Funds and Institutional Settings Matter? Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 2004,66 (3) :353-376.

[5]Hummels David, Ishii Jun, and Yi Kei-Mu. The Nature and Growth of Vertical Specialization in World Trade, Journal of International Economics, 2001,54(1): 75-96.

[6]Kevin Honglin Zhang, Shun Feng-Song. Promoting Exports: The Role of Inward FDI in China. China Economic Review, 2000, 11:385-396.

[7]Markuson, James R. and Lars E. O. Svensson. Trade in Goods and Factors with International Differences in Technology. International Economic Review, 1985,26 (1): 175-192.

[8]Mundell, R. A. International Trade and Factor Mobility. American Economic Review, 1957, 47: 321-335.

[9]Neary, J. P. Factor Mobility and International Trade. Canadian Journal of Economics, 1995, Special Issue, 28:4-23.

[10]范红忠,侯晓辉.国际贸易对一国研发投入及自主创新能力影响的实证研究.国际贸易问题,2007(2).

[11]梁琦,施晓苏.中国对外贸易和FDI相互关系的研究.经济学(季刊),2004(4).

[12]刘志彪,吴福象.贸易一体化与生产非一体化——基于经济全球化两个重要假说的实证研究.中国社会科学,2006(2).

[13]平新乔.市场换来了技术吗?——外国直接投资(FDI)对中国企业的溢出效应分析.北京大学中国经济研究中心讨论稿,2007.

[14]王红领,李稻葵,冯俊新.FDI与自主研发:基于行业数据的经验研究.经济研究,2006(2).