内容提要:本文以2005年和2006年之间中国各省市最低工资的提升作为一项自然实验,使用就业方程和工作时间方程控制个体异质性,应用“双重差分法”分析了最低工资提升的劳动供给效应。研究结果表明:最低工资提升对女性就业产生了显著的负面影响,对男性周工作时间产生了显著的正面影响;随着最低工资提升幅度的逐渐增大,其对女性就业的负面影响越来越大,对男性工作时间的正面影响也越来越大;当最低工资提升30%以上时,其对男性就业也产生了显著的负面影响。因此,为了保证最低工资在提高低技能劳动力工资水平的同时,不会对其劳动供给产生较大负面影响,最低工资提升应该是一个适度渐进的过程。

关键词:最低工资/劳动供给/自然实验作者简介:贾鹏,中国社会科学院人口与劳动经济研究所(北京 100732);张世伟,吉林大学数量经济研究中心(长春 130012)。

一、引言

近年来,在中国经济高速增长的同时,城镇居民失业和收入差距不断扩大逐渐成为中国宏观经济运行中存在的突出问题。为了保障城镇居民中低技能群体的基本生活水平,使他们能够分享改革开放的成果,中国政府早在1995年就颁布实施了最低工资制度。随着时间的推移,最低工资标准持续上升,最低工资制度的执行力度逐渐加大,最低工资的覆盖面也越来越广。然而,由于微观数据的匮乏,关于中国最低工资制度实施效果的理论和经验研究还相对较少。

最低工资的劳动供给效应不仅是最低工资制度评价的主要内容,而且是研究最低工资其他效应(如溢出效应和工资不平等效应)的基础(Neumark and Wascher,2008)。①近些年出现的“招工荒”问题进一步凸显了劳动供给问题的重要性。根据Heckman(1993)的观点,劳动供给的变化包括劳动力市场“广度边际”(Extensive Margin)和“深度边际”(Intensive Margin)两方面的调整。“广度边际”调整是指劳动参与(或就业)的变化,而“深度边际”调整是指就业条件下(人均)工作时间的变化。②这两种边际调整在关于最低工资的文献中通常被称为“就业效应”和“工作时间效应”。根据劳动经济学理论,在一个完全竞争的劳动力市场中,最低工资标准提升会对就业产生消极影响;但在一个买方垄断的劳动力市场中,如果初始最低工资标准较低,则最低工资标准提升通常会对就业产生积极影响(Cahuc and Zylberberg,2004)。由于现实经济中的劳动力市场通常处于完全竞争和买方垄断之间,在理论上无法准确的判断最低工资提升对就业的真实影响,因而必须通过经验研究的方式加以解答。尽管国外学者针对最低工资提升的就业效应进行了大量的研究,但迄今为止,正如Neumark and Wascher(2008)所指出的那样:“经济学界对最低工资就业效应的方向还远未达成共识”。一些实证研究发现最低工资标准提升不会对就业产生负面影响(Card and Krueger,1994;Dickens et al.,1999; Card and Krueger,2000;Machin et al.,2003),而另外一些研究则发现最低工资标准提升会对就业产生负面影响(Neumark and Wascher,1992;Burkhauser et al.,2000)。这些研究结果呈现较大差别的主要原因包括:(1)研究方法存在差异。早期研究通常采用以宏观数据为基础的时间序列或面板模型,而近期研究则通常采用以微观数据为基础的结构分析法或自然实验方法。(2)样本选择存在差异。一些针对特定行业的研究通常得到积极的就业效应,而针对全部行业的研究通常得到负面的就业效应。

目前,在关于最低工资就业效应的大部分文献中通常没有考虑工作时间的调整,因此也就忽略了对最低工资劳动供给效应的考察。长期来看,厂商对就业人数和工作时间组合的选择依赖于雇佣的固定成本和生产技术等因素(Stewart and Swaffield,2008)。但短期来看,工作时间的调整要比就业人数的调整更快(Hamermesh,1993)。因此,如果在研究中忽略对工作时间的考察则可能导致对最低工资影响的低估(Couch and Wittenburg,2001)。Michl(2000)就指出Card and Krueger(1994、2000)与Neumark and Wascher(2000)得到不同结论的重要原因是他们在处理工作时间上的差异。③Linneman(1982)和Neumark et al.(2004)都指出要全面衡量最低工资标准提升对低收入群体的影响则必须考察其对工作时间可能产生的影响。在关于最低工资工作时间效应的理论研究中,经济学家一般认为在一个劳动力市场的非竞争性模型中,最低工资对工作时间的影响具有不确定性(Bhaskar and To,1999;Walsh,2003;Strobl and Walsh,2007)。Brown(1999)、Couth and Wittenberg(2001)、Michl(2000)、Neumark et al.(2004)以及Stewart and Swaffield(2008)的研究发现,最低工资标准的上调对个体工作时间存在负面影响,而Zavodny(2000)的研究则发现最低工资标准上调对个体工作时间存在正面影响。

目前,关于中国最低工资标准提升作用效果的研究主要集中于就业效应(罗小兰,2007;张世伟等,2009;丁守海,2010),还没有学者考察最低工资对工作时间可能产生的影响并进一步研究最低工资的劳动供给效应。④近年来,中国各地方政府多次提高最低工资标准,为研究最低工资的劳动供给效应提供了丰富的数据支持。本文拟将最低工资标准的提升作为一项自然实验,应用就业方程和工作时间方程控制个体的异质性,使用“双重差分法”分析最低工资标准提升对低技能个体就业和工作时间的影响,并试图给出中国最低工资标准提升对劳动供给影响的经验证据。本文的结构如下:第二部分论述自然实验方法,第三部分给出数据的统计描述,第四部分介绍回归模型的设定,第五部分分析最低工资对就业、工作时间和劳动供给的影响,最后给出研究结论。

二、自然实验方法

由于自然实验方法能够有效解决政策评价过程中的内部和外部有效性问题,因此近年来在公共政策评价中得到了广泛应用(Angrist and Pischke,2009;Imbens and Wooldridge,2009)。本文将最低工资标准的提升视为一项自然实验,并将全部样本分为实验组和对照组。实验组由提升最低工资标准省份的个体组成,而对照组则由未提升最低工资标准省份的个体组成。任意一个个体i均具备一个组属性

三、数据处理及统计描述

本文使用的微观数据来自中国人民大学社会学系和香港科技大学社会科学部于2005年和2006年进行的中国综合社会调查(China General Social Survey,CGSS)。该调查覆盖了除西藏、青海和宁夏以外的中国内地28个省、自治区和直辖市,调查内容涉及个体的人口统计学特征和劳动力市场信息等。本文使用的最低工资标准调整数据来自各省、自治区和直辖市人民政府公报以及各地人力资源和社会保障行政部门网站,部分未能从上述途径获取的数据一般是通过政府信息公开申请获得的。根据人力资本理论,受教育程度较低个体的工资水平通常也较低。因此最低工资标准的提升更容易对受教育程度较低的低技能个体就业和工作时间产生影响;同时由于年龄较大个体的就业状态和工作时间变动幅度较小,而年龄在15岁至19岁之间的个体可能正在接受高中教育,因此本文将样本限制为受教育程度为高中及以下且年龄处于20岁至50岁之间的劳动年龄人口。

2005年中国综合社会调查在当年的9月至11月之间进行,2006年则在当年的9月至12月之间进行。本文将在此期间最低工资标准的提升作为一项自然实验,即选择在2005年调查开始日期和2006年调查结束日期之间没有上调最低工资标准的省份作为对照组,选择在2005年调查结束日期和2006年调查开始日期之间至少有一次最低工资标准上调的省份作为实验组,最终确定河南、湖北、江西、内蒙古和山西五个省份为对照组,而其他23个省份为实验组⑤。

表1给出了实验组23个省份在2005年和2006年两次中国综合社会调查之间的月最低工资标准调整情况,可以发现北京、上海和天津三个直辖市的最低工资标准在调整前后均位于全国前列,而且由于三个直辖市的最低工资标准调整比较频繁,因此此次调整的幅度并不是很大。除河北、上海、广西和陕西四省以外,其他各省市的最低工资平均调整幅度均在10%以上;一些省市如吉林、黑龙江、重庆和贵州的平均调整幅度达近40%或更高。同时,不同省份之间最低工资标准的绝对水平也有较大差别。以调整后的最低工资标准为例,最低工资标准最高的上海与最低工资标准最低的甘肃相差近一倍。最低工资标准的差异反映出中国各地经济社会发展水平的差异性。

由于个体就业和工作时间不仅取决于最低工资,还取决于个体特征(尤其是人力资本水平),因此有必要对可能影响个体就业和工作时间的因素进行考察。表2给出了对照组和实验组个体特征的统计指标。由表2可以发现,无论是实验组还是对照组,男性的劳动参与率、就业率和周工作时间均明显高于女性,这主要是由男性和女性的家庭传统分工模式所导致的。观察表2还可以发现,尽管我国《劳动法》规定劳动者“平均每周工作时间不超过44小时”,但实验组和对照组在最低工资提升前后的周平均工作时间均超过了这一限制,这说明《劳动法》对低技能劳动力的保护较弱,工作时间主要由企业的生产性质决定。男性和女性的平均年龄没有明显的差别。男性的平均受教育年限稍高于女性,男性的平均身体健康状况也好于女性。受教育程度和身体健康状况作为人力资本的重要组成部分,通常有助于个体就业概率的上升,但其对工作时间的影响却具有不确定性。处于已婚状态的女性比例稍高于男性,女性的平均家庭人口数也较男性稍高。这些因素都可能会降低女性的就业率和工作时间。

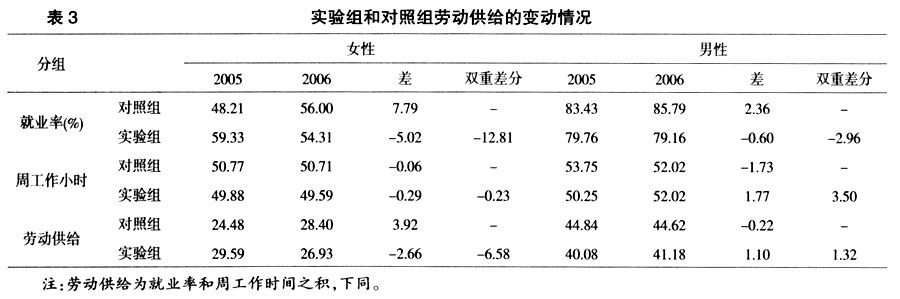

比较对照组和实验组的情况可以发现,在最低工资标准调整后,实验组女性的就业率由59.33%下降为54.31%,而对照组女性的就业率则由48.21%上升为56.00%,意味着最低工资标准提升可能对实验组女性就业造成了一定的负面影响;实验组和对照组女性的周工作小时都有所下降,但下降的幅度均不大。在最低工资标准提升后,实验组男性的就业率变化不大,而对照组男性的就业率却有近两个百分点的上升,说明最低工资对于男性的就业可能也存在一定的负面影响,但这种影响比较小;实验组男性的平均周工作时间有近两小时的提升,而对照组男性的平均周工作时间却有近两小时的下降,说明最低工资标准提升可能使得男性的周工作时间有所延长。当然,对于对照组来说,女性就业率的上升可能源自2005年至2006年样本中已婚女性比例和平均家庭人口数的下降,而男性平均周工作时间的下降可能源于身体健康状况的下降;对于实验组来说,女性就业率的下降可能源于身体健康状况的下降,而男性平均周工作时间的上升可能源于月平均工资的增加。当然,究竟是哪些因素在起主要作用则需要根据就业方程和工作时间方程的估计结果来确定。

除最低工资和个体特征外,经济环境和个体间的相互作用也会对就业和工作时间产生影响,而应用“双重差分法”则可以有效的解决模型的内部和外部有效性问题。表3给出了最低工资标准提升对就业、工作时间和劳动供给影响的“双重差分”统计结果。整体来看,对照组男性和女性在最低工资标准调整后的就业率均有所上升,而同时实验组男性和女性的就业率均有所下降,导致最低工资对男性和女性就业影响的“双重差分”统计结果分别为下降2.96%和12.81%,说明最低工资对女性就业的负面影响要明显大于男性。在最低工资提升后,对照组和实验组女性的周工作时间均有所下降,但实验组女性的工作时间变动稍大,导致最低工资对女性周工作时间的“双重差分”统计结果为下降了0.23小时;对照组男性的周工作时间有所下降,而实验组男性的周工作时间却有所上升,导致最低工资对男性周工作时间的“双重差分”统计结果为上升3.50小时,说明最低工资对男性周工作时间的影响明显大于女性。考察最低工资对就业和工作时间的综合影响可以发现,由于最低工资提升使得女性的就业和周工作时间均有所下降,因此女性劳动供给也有较大的下降;而男性周工作时间的上升足以弥补因最低工资提升所带来的就业率下降,因此总体来看,男性的劳动供给有所上升。

由以上分析可以发现,不同性别个体特征存在差异,实验组和对照组个体特征存在差异,经济环境与不同性别个体间的相互作用也有较大差别。为了准确度量最低工资标准提升对不同性别个体就业和工作时间的影响,需要使用经济计量模型对个体特征异质性加以控制。

四、回归模型

通过运用回归分析方法对个体特征加以控制,可以较准确的度量最低工资标准提升的劳动供给效应。劳动供给变化涉及就业的变化和就业条件下工作时间的变化,因此需要对就业方程和工作时间方程分别进行估计。首先,决定个体是否就业的一个潜变量模型可以表示为,

如果

,则式(6)和式(8)构成了两部分模型(Two Parts Model)(Wooldridge,2010)。由于就业条件下只能观测到正的工作时间,其概率密度为截断正态,即式(8)为截断正态模型。在这种情况下,个体在就业条件下的工作时间期望为,

,则式(6)和式(8)构成了两部分模型(Two Parts Model)(Wooldridge,2010)。由于就业条件下只能观测到正的工作时间,其概率密度为截断正态,即式(8)为截断正态模型。在这种情况下,个体在就业条件下的工作时间期望为,

为了控制个体特征对就业和就业条件下工作时间的影响,

和

和 应该尽可能多的包含代表个体特征的变量。根据生命周期理论,个体在生命不同阶段的市场生产率和家庭生产率是不同的,因此其就业倾向和工作时间会随着年龄而变化。根据人力资本理论,受教育年限和身体健康状况反映了个体的人力资本积累情况以及人力资本积累发挥作用的效率情况,具有较高受教育程度和较好身体状况的个体通常也具有较高的劳动生产率,这会对其就业偏好和工作时间选择产生影响。根据家庭联合劳动供给理论,已婚个体的就业和工作时间选择行为通常不同于未婚个体,家庭人口数量通常也会影响个体的就业和工作时间选择。综上所述,本文将年龄、年龄平方、受教育年限、身体健康状况(离散变量,取值为1至5,分别代表非常差至非常好)、婚姻状况(虚拟变量,1为已婚,0为未婚)、家庭人口数作为就业方程和工作时间方程的解释变量。

应该尽可能多的包含代表个体特征的变量。根据生命周期理论,个体在生命不同阶段的市场生产率和家庭生产率是不同的,因此其就业倾向和工作时间会随着年龄而变化。根据人力资本理论,受教育年限和身体健康状况反映了个体的人力资本积累情况以及人力资本积累发挥作用的效率情况,具有较高受教育程度和较好身体状况的个体通常也具有较高的劳动生产率,这会对其就业偏好和工作时间选择产生影响。根据家庭联合劳动供给理论,已婚个体的就业和工作时间选择行为通常不同于未婚个体,家庭人口数量通常也会影响个体的就业和工作时间选择。综上所述,本文将年龄、年龄平方、受教育年限、身体健康状况(离散变量,取值为1至5,分别代表非常差至非常好)、婚姻状况(虚拟变量,1为已婚,0为未婚)、家庭人口数作为就业方程和工作时间方程的解释变量。由于可能存在一些既影响个体就业又影响就业条件下工作时间的因素,因此本文将首先采用Heckman(1979)两阶段方法对由就业方程和工作时间方程构成的二元样本选择模型进行估计。如果逆米尔斯比的系数没有通过显著性检验,即就业方程和工作时间方程的随机误差项不相关,则使用极大似然方法对就业方程和工作时间方程构成的两部分模型进行估计。

五、回归分析

依据中国综合社会调查2005年和2006年的数据,本文首先使用Heckman两阶段法对男性和女性的就业方程和工作时间方程进行了估计。从估计结果来看,针对女性进行估计得到的逆米尔斯比均不显著,说明女性就业方程和工作时间方程的随机误差项不相关;男性的逆米尔斯比仅在部分设定下是显著的。⑥对于逆米尔斯比不显著的方程,本文重新使用两部分模型进行了估计。

(一)就业方程和工作时间方程的估计结果

表4给出了就业方程和工作时间方程的估计结果。从就业方程的估计结果可以发现,大部分解释变量对男性和女性就业的影响具有相同的方向。从“年龄”和“年龄平方”的系数可以发现,年龄对就业概率的影响呈现出“倒U”形的趋势,即随着年龄的增长个体就业的概率逐渐增加,但当年龄增加到一定程度的时候,个体就业的概率开始下降,符合劳动供给生命周期理论的预期。受教育程度越高的个体就业概率越高,身体健康状况越好的个体就业概率越高,符合人力资本理论的预期。已婚女性的就业概率明显低于未婚女性,而已婚男性的就业概率明显高于未婚男性,符合家庭联合劳动供给理论的预期。家庭人口数对男性和女性就业的影响均不显著。从“实验组”虚拟变量的系数可以发现,实验组女性就业的概率明显高于对照组女性,而实验组男性与对照组男性的就业概率没有显著差别。从“实验年份”虚拟变量的系数可以发现,最低工资提升后的男性和女性就业概率均高于最低工资提升前。从“交叉项”虚拟变量的系数可以发现,最低工资标准提升对于女性就业概率产生了负面影响,但对男性就业的负面效应并不显著。

从表4工作时间方程的估计结果可以发现,男性和女性的周工作时间都随着年龄的上升而下降,但对于男性而言,周工作时间下降到一定程度以后还有一个上升的趋势。男性和女性“受教育年限”的系数都显著为负,说明受教育程度较高的个体更容易在正规部门工作,因而周工作时间受到《劳动法》保护的概率也越大。身体健康状况对男性和女性周工作时间的影响均不显著。已婚男性和未婚男性的周工作时间没有明显差别,但“已婚”状态显著增加了女性的周工作时间,说明尽管已婚女性的就业概率明显低于未婚女性,但已婚女性一旦开始工作,她们的周工作时间却比未婚女性更高。家庭人口数量对女性周工作时间的影响不显著,但却显著增加了男性的周工作时间,说明由家庭人口增加所带来的家庭负担主要由男性所承担。从“实验组”虚拟变量的系数可以发现,实验组女性和对照组女性的周工作时间没有显著差别,但实验组男性的周工作时间明显低于对照组男性。男性和女性“实验年份”虚拟变量的系数均不显著,说明最低工资提升前后的男性和女性周工作时间没有明显的差别。从“交叉项”虚拟变量的系数可以发现,最低工资提升对女性周工作时间的影响并不显著,但却显著增加了男性的周工作时间。

从以上的分析可以发现,最低工资标准提升对女性劳动供给的影响主要体现在劳动供给的广度上,而对男性劳动供给的影响主要体现在劳动供给的深度上。最低工资标准提升尽管会吸引部分非劳动参与的女性进入劳动力市场寻找工作,但是最低工资提升所带来的成本的增加还可能会迫使厂商解雇部分女性员工并停止招聘新的女性劳动力;长时间的失业状态可能会使更多的女性退出劳动力市场,从而成为“沮丧劳动力”,因而女性总的劳动供给将呈现下降的趋势。而对于男性而言,尽管最低工资提升使得厂商的生产成本有所增加,但厂商为了维持正常的生产经营活动,可能不会选择解雇大量的男性员工,而是增加他们的周工作时间。最低工资标准提升对男性和女性就业和工作时间影响的巨大差异可能反映出不同性别劳动力在工作场所扮演角色的不同。在工作场所中,更多的男性扮演着核心的、不可替代的角色,因而最低工资提升后尽管其工作时间有所延长,但就业并未受到影响;而大部分女性在工作场所中的角色更容易被男性所代替,因此其就业也就更容易受到最低工资提升的影响。

表4中给出的就业方程估计结果不能直接解释为各变量对就业的边际影响。为了考察最低工资标准提升对就业概率的真实影响,本文在样本均值处计算了表4中“交叉项”虚拟变量对就业概率的边际影响,可以得出最低工资标准提升使得女性就业的概率下降了4%,且这一系数在1%的显著性水平下显著;最低工资标准提升对男性就业的概率没有显著影响;最低工资标准提升对女性周工作时间影响不显著;最低工资提升使男性的周工作时间增加了3.31小时,且在10%的显著性水平下显著,说明最低工资标准提升显著延长了男性的周工作时间。

(二)最低工资影响的地区和调整幅度差异

由于中国幅员辽阔,不同地区的地理环境、经济社会发展水平、人力资本存量和劳动力市场发育程度均存在较大差异,这使得最低工资在不同地区的作用效果可能有所差别。为了考察最低工资影响的地区差异,表5给出了最低工资对不同地区男性和女性就业和工作时间的影响,可以发现最低工资标准提升对各个地区女性的就业均有显著负面的影响,最低工资提升使得东部地区和西部地区女性就业的概率下降了4%,而使得中部地区女性的就业概率下降了5%;尽管最低工资对中部地区女性就业的概率影响更大,但这种差别并不是特别的明显;最低工资对各地区男性的就业概率均没有显著的影响;最低工资对各地区女性周工作时间均没有显著的影响;最低工资对男性周工作时间的影响主要体现在对中部地区和西部地区男性的影响上,且对于中部地区的影响大于西部地区,而对东部地区男性的影响很小,说明《劳动法》和与最低工资相配套的社会保障法规在东部地区执行的较好,而在中部地区执行的较差。

由表1可以发现,各省份在2005年至2006年之间的最低工资标准调整幅度有较大的差别。为了考察最低工资效应是否对调整幅度敏感,本文给出了不同的最低工资调整幅度对不同性别个体就业和工作时间的影响。由表6可以发现,在最低工资调整幅度为10%以下时,其对女性就业的负面影响仅为3%;而当最低工资调整幅度在10%至30%之间时,其对女性就业的负面影响上升为5%;当最低工资调整幅度为30%及以上时,其对女性就业的负面影响进一步上升为6%,说明最低工资标准调整幅度越高,其对女性就业的负面影响越大。最低工资的调整幅度在30%以下时不会对男性就业造成负面影响,但调整幅度在30%以上时却使男性就业的概率下降了两个百分点,说明尽管总体上最低工资对男性就业没有负面影响,但较高的最低工资调整幅度还是会对男性就业造成一定的负面影响。最低工资提升在10%以下时对女性的周工作时间有负面的影响,但在20%以上时的影响不明显。男性的周工作时间增加和最低工资的提升幅度之间的关系呈现先上升后下降的趋势,在最低工资调整幅度为30%以下时,男性周工作时间的变化随调整幅度的增加而增加,主要源于最低工资对就业的影响不显著;而当最低工资调整幅度为30%及以上时,其对男性周工作时间的影响不显著,因为此时最低工资对男性的就业产生了一定的负面影响,因而对工作时间增加的影响下降。

(三)最低工资的劳动供给效应

忽略男性和女性就业方程和工作时间方程中不显著的因素,重新估计就业方程和工作时间方程,并把实验组和对照组2005年和2006年个体属性的平均值带入就业方程和工作时间方程就可以模拟出就业率和就业条件下工作时间,并进而根据式(11)或式(14)得到平均劳动供给。表7给出了劳动供给变动的模拟结果,可以发现,整体来看,最低工资标准提升对女性就业的负面影响导致女性的平均劳动供给下降了6.67,而最低工资标准提升对男性周工作时间的正面影响导致男性的平均劳动供给上升了0.89,说明最低工资标准提升对女性劳动供给的负面影响远大于对男性劳动供给的正面影响。

分地区考察的结果表明,最低工资对东部地区女性劳动供给的影响最大,西部地区次之,中部地区最小,这与对女性就业的影响有所差异;最低工资对中部地区男性劳动供给的影响最大,而对东部地区和西部地区劳动供给的影响较小。分最低工资调整幅度考察的结果表明,最低工资标准调整幅度越高,其对女性平均劳动供给的负面影响越大,这与最低工资对女性就业影响的趋势是相同的。最低工资对男性平均劳动供给的影响呈现先增加后下降的趋势,即当最低工资调整幅度在30%以下时,最低工资调整会增加男性的平均劳动供给,而且这种增加会随调整幅度的上升而上升;当最低工资调整幅度上升为30%及以上时,最低工资对男性就业的负面效应超过了对男性工作时间的正面效应,因此其对男性的平均劳动供给影响变为负值。当然,从整体上看,最低工资标准提升对男性平均劳动供给的影响,无论是增加还是减小,在绝对水平上与女性相比都比较小。

由表7可以发现,男性和女性劳动供给的变动趋势随最低工资标准调整幅度的变化有所不同,因此有必要对劳动供给的变动进行综合考察。表8给出了最低工资调整幅度对整体劳动供给的影响。由表8可以发现,由于男性和女性劳动供给变动的综合作用,整体劳动供给的下降幅度随最低工资标准的调整幅度呈现先下降后上升的趋势,说明在最低工资调整幅度为30%以下时,由于女性劳动供给的下降幅度随最低工资标准调整幅度的上升而增大,而男性劳动供给的上升幅度随最低工资标准调整幅度上升而增大,因此整体劳动供给的减少呈现下降的趋势(即整体劳动供给增加);而当最低工资标准调整幅度上升到30%以上时,由于男性的劳动供给变动有明显的下降,因此整体劳动供给也有较大幅度的下降。同时,在表8中发现,最低工资标准提升在20%至30%区间,对劳动供给的负面影响最小。

六、结论

本文将最低工资标准的提升作为一项自然实验,以中国综合社会调查2005年和2006年的微观数据为基础,应用就业方程和工作时间方程控制个体异质性,应用“双重差分法”分析了最低工资标准提升对低技能群体劳动供给的影响。研究结果表明,提升最低工资标准不会对男性的就业产生显著的负面影响,但却显著延长了其工作时间,意味着最低工资标准提升虽有助于男性工资水平的提高,但其代价却是男性工作强度的增加。最低工资标准提升会对女性的就业产生显著的负面影响,但对女性工作时间的影响并不大,意味着最低工资标准提升将导致部分女性工资水平提高,同时导致部分女性失去工作。总体来看,最低工资标准提升导致女性劳动供给的降低幅度远大于男性劳动供给增加幅度,意味着最低工资标准提升将导致劳动总供给的降低。

本文的发现与国外关于最低工资对工作时间影响的大量研究结论不同。国外大部分的研究表明,最低工资标准的提升会降低工作时间。然而本文的研究表明,最低工资标准提升会提高男性的工作时间,这可能和国内外工资支付制度和最低工资制度的差异有关。在美国和英国等西方发达国家,最低工资主要是以小时最低工资的形式确定的,而中国虽然也有小时最低工资制度,但其主要适用于非全日制用工形式,大部分全日制用工适用的是月最低工资。在这种情况下,为应对最低工资的上调,西方发达国家的企业可以通过减少员工的工作时间来降低成本,而国内企业在月最低工资标准既定的情况下,只能采用解雇部分员工或增加工作时间的方法来减少成本。本文的研究正好提供了这两种不同应对方法的经验证据。需要注意的是,工作时间的提升有其局限性。由于人类生理特征的限制,工作时间不能无限制的提升。因此,随着最低工资标准的不断上调,人们需要关注其可能对男性就业产生的负面影响。

分地区考察的结果表明,最低工资对中东西部地区女性就业均产生显著的负面影响,其中对中部地区女性就业影响较大;最低工资对中部地区男性工作时间影响较大,对西部地区男性工作时间影响较小,而对东部地区男性工作时间没有产生显著影响。分最低工资调整幅度考察的结果表明,最低工资标准调整幅度越高,其对女性就业的负面影响越大;在最低工资标准调整幅度较低的时候,其对男性的就业没有显著的负面影响,并随着最低工资标准提升幅度增大导致其工作时间增加;但最低工资调整较高时,对男性的就业开始出现负面效应。综合来看,随着最低工资标准调整幅度的提高,女性的平均劳动供给下降越来越大,而男性的平均劳动供给呈现先增加后减少的趋势。整体上,随着最低工资标准提升,其对劳动供给的负面影响呈现先下降后上升趋势,最低工资标准提升幅度在20%至30%区间内,其对劳动供给的负面影响最小,暗示着最低工资标准提升的适宜幅度应在20%至30%之间。

由于中国是一个发展中国家,参与国际竞争的比较优势是劳动密集型产业,在通过提升最低工资标准提升低技能劳动力工资水平的同时,不得不承担部分女性失业和部分男性增加劳动强度的代价,因此提升最低工资标准应该是一个循序渐进的过程。随着中国经济的不断增长,逐渐提升最低工资标准,使得企业有一个适应的过程,能够有效地提升低技能劳动力工资水平,同时不会对低技能劳动力劳动供给产生显著的不利影响。此外,由于教育和健康等代表个体人力资本水平的因素有助于低技能劳动力劳动生产率的提高,进而有助于促进低技能个体的就业和工资水平的提升。因此,政府加大教育、培训和医疗卫生方面的投入,提升低技能劳动力的就业能力和劳动生产率,这将会有效的缓解城镇就业的压力,同时减轻低技能劳动力的工作强度和提升其工资水平。

注释:

①经典劳动经济学教科书在定义劳动力供给时通常指的是一种“意愿”,即在给定的工资率水平下,个体是否愿意工作以及愿意工作多长时间(Borjas,2012)。但本文所指的“劳动供给效应”并不是传统意义上的劳动力供给,而是一个均衡的结果,本文所研究的也是最低工资对就业和工作时间的综合效应。

②Eissa(1995)将在上一年中工作一小时以上定义为劳动参与(与就业的概念比较接近)。根据这一定义和数据可得性,本文参考张世伟和周闯(2008)的方法,使用就业率替代劳动参与率作为劳动供给广度的度量。这种替代不影响劳动供给时间的计算。

③Card and Krueger(1994、2000)与Neumark and Wascher(2000)发表在《美国经济评论》上的三篇论文通常被认为是关于最低工资就业效应的经典文献。

④尽管我国的《劳动法》规定“劳动者每日工作时间不超过8小时、平均每周工作时间不超过44小时”,但随着城镇劳动力市场发育逐步成熟和现代企业制度的建立,劳动者和企业对工作时间的选择也越来越灵活。另外由于低技能群体在劳动力市场中的讨价还价能力较低,如果他们的就业未因最低工资提升而受到影响,则可能会被迫改变工作时间以缓和厂商因最低工资标准提升所带来的成本增加的压力。

⑤最低工资的影响可能存在滞后效应。为了检验实验组和对照组划分的稳健性,本文在实验组样本中去除了最低工资调整日期离2006年中国综合社会调查日期比较接近的安徽、重庆、广东、河北、山东和浙江等省市,并重新计算了结果。重新计算的结果并不支持最低工资的影响存在滞后效应。限于篇幅,本文未能给出这些结果,感兴趣的读者可以联系作者索取。

⑥限于篇幅,本文未给出所有Heckman两阶段估计结果,对估计结果感兴趣的读者可以向作者索取。

参考文献:[1]Angrist, J. D. and J. Pischke, 2009, Mostly Harmless Econometrics: An Empiricist's Companion, Princeton, New Jersey: Princeton University Press.

[2]Bhaskar, V. and T. To, 1999, "Minimum Wages for Ronald McDonald Monoponies: A Theory of Monopsonistic Competition, " The Economic Journal, 109(455), pp. 90-203.

[3]Borjas, G., 2012, Labor Economics, 6[th], New York: McGraw-Hill/Irwin.

[4]Brown, C., 1999, "Minimum Wages, Employment, and the Distribution of Income," in Handbook of Labor Economics, Volume 3B, Eds. by Ashenfelter, O. and D. Card, Amsterdam: Elsevier.

[5]Burkhauser, R. V., K. A. Couch and D. C. Wittenburg, 2000, "A Reassessment of the New Economics of the Minimum Wage Literature with Monthly Data from the Current Population Survey," Journal of Labor Economics, 18(4), pp. 653-680.

[6]Cahuc, P. and A. Zylberberg, 2004, Labor Economics, Cambridge, Mass.: MIT Press.

[7]Card, D. and A. B. Krueger, 1994, "Minimum Wages and Employment: A Case Study of the Fast-Food Industry in New Jersey and Pennsylvania," American Economic Review, 84(4), pp. 772-793.

[8]Card, D. and A. B. Krueger, 2000, " Minimum Wages and Employment: A Case Study of the Fast-Food Industry in New Jersey and Pennsylvania: Reply," American Economic Review, 90(5), pp. 1397-1420.

[9]Couch, K. A. and D. C. Wittenburg, 2001, "The Response of Hours of Work to Increases in the Minimum Wage," Southern Economic Journal, 68(1), pp. 171-177.

[10]Dickens, R., S. Machin and A. Manning, 1999, "The Effects of Minimum Wages on Employment: Theory and Evidence from Britain," Journal of Labor Economics, 17(1), pp. 1-22.

[11]Eissa, N., 1995, "Taxation and Labor Supply of Married Women: The Tax Reform Act of 1986 as a Natural Experiment," NBER Working Paper, No. 5023.

[12]Hamermesh, D. S., 1993, Labor Demand, Princeton, N. J.: Princeton University Press.

[13]Heckman, J. J., 1979, "Sample Selection Bias as a Specification Error," Econometrica, 47(1), pp. 153-161.

[14]Heckman, J. J., 1993, "What Has Been Learned about Labor Supply in the Past Twenty Years?" American Economic Review, 83(2), pp. 116-121.

[15]Imbens, G. W. and J. M. Wooldridge, 2009, "Recent Developments in the Econometrics of Program Evaluation," Journal of Economic Literature,47(1), pp. 5-86.

[16]Linneman, P., 1982, "The Economic Impacts of Minimum Wage Laws: A New Look at an Old Question," Journal of Political Economy, 90(3), pp. 443-469.

[17]Machin, S., A. Manning and L. Rahman, 2003, "Where the Minimum Wage Bites Hard: Introduction of Minimum Wages to a Low Wage Sector," Journal of the European Economic Association, 1(1), pp. 154-180.

[18]Michl, T. R., 2000, "Can Rescheduling Explain the New Jersey Minimum Wage Studies?" Eastern Economic Journal, 26(3),pp. 265-276.

[19]Neumark, D. and W. Wascher, 1992, "Employment Effects of Minimum and Subminimum Wages: Panel Data on State Minimum Wage Laws," Industrial and Labor Relations Review, 46(1), pp. 55-81.

[20]Neumark,D. and W. Wascher, 2000, "Minimum Wages and Employment: A Case Study of the Fast-Food Industry in New Jersey and Pennsylvania: Comment," American Economic Review, 90(5), pp. 1362-1396.

[21]Neumark, D. and W. Wascher, 2008, Minimum Wages, Cambridge: MIT Press.

[22]Neumark, D., M. Schweitzer and W. Wascher, 2004, "Minimum Wage Effects throughout the Wage Distribution," Journal of Human Resources, 39(2), pp. 425-450.

[23]Rubin, D. B. , 1974, "Estimating Causal Effects of Treatments in Randomized and Nonrandomized Studies," Journal of Educational Psychology,66(5), pp. 688-701.

[24]Rubin. D. B., 1978,"Bayesian Inference for Causal Effects: The Role of Randomization," The Annals of Statistics, 6(1), pp. 34-58.

[25]Stewart, M. B. and J. K. Swaffield, 2008, "The Other Margin: Do Minimum Wages Cause Working Hours Adjustments for Low-Wage Workers?" Economica, 75(297), pp. 148-167.

[26]Strobl, E. and F. Walsh, 2007, "Dealing with Monopony Power: Employment Subsidies vs. Minimum Wages," Economics Letters, 94(1),pp. 83-89.

[27]Walsh, F., 2003, "Comment on Minimum Wages for Ronald McDonald Monoponies: A Theory of Monopsonistic Competition," The Economic Journal, 113(489), pp. 718-722.

[28]Wooldridge, J. M., 2010, Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data, 2nd, Cambridge: The MIT Press.

[29]Zavodny, M., 2000, "The Effect of the Minimum Wage on Employment and Hours," Labor Economics, 7(6), pp. 729-750.

[30]丁守海,2010,《最低工资管制的就业效应分析——兼论〈劳动合同法〉的交互影响》,《中国社会科学》第1期85-102页。

[31]罗小兰,2007,《我国劳动力市场买方垄断条件下最低工资就业效应分析》,《财贸研究》第4期1-5页。

[32]张世伟、万相昱和曲洋,2009,《公共政策的行为微观模拟模型及其应用》,《数量经济技术经济研究》第8期57-70页。

[33]张世伟和周闯,2008,《城市贫困群体就业扶持政策的劳动供给效应——一个基于自然实验的研究》,《经济评论》第6期23-30页。