内容提要:本文基于1975-2010年的SITC四位码产品层面的出口数据,计算出了世界上154个国家的经济复杂度,并对复杂度与国家之间的经济增长绩效进行了分析。首先,固定效应回归结果显示,经济体的复杂度与经济绩效之间存在稳健且一致的正相关关系。其次,本文利用系统广义矩方法对内生性及遗漏变量问题进行了处理,同时,通过分组回归及逐个加入控制变量的方法对稳健性进行了检验,实证结果证明,经济体整体复杂程度的提升有利于经济增长。本文丰富了比较优势演化理论的实证研究,同时,对2008年全球经济危机提出了一种可能的解释,具有一定的现实意义。

关键词:经济复杂度/经济绩效/系统广义距/经济危机作者简介:伍业君,电子信箱:wuyejun333@163.com,铁道部党校100088;王磊,中国社科院数量经济与技术经济研究所

一、问题的提出

20世纪50年代罗伯特·索罗就提出了解释经济增长源泉的新古典增长理论模型,在要素边际报酬递减的关键假设条件下,该理论认为经济增长最终源于外生技术进步的推动,在没有技术进步的情况下,不同国家的人均产出、资本劳动比以及工资水平都将趋于稳态均衡点,初始条件和随机扰动对总产出和消费没有长期的影响。然而,与索罗不同的是,以保罗·罗默等为代表的经济学家认为经济增长是经济系统内生的结果,而不是来自外力的推动,他们强调经济体行为自身的影响。这些模型大多数是以Ramsey-Cass-Koopmans的内生储蓄率模型为基础,通过拓展资本的内涵和外延,强调用知识和人力资本的外溢效应来解释技术进步对长期经济增长的促进作用。在尼古拉斯·卡尔多的结构转换理论与保罗·罗默新增长理论的启示下,Hausmann and Klinger(2006)等研究国际贸易与经济增长的学者开始关注知识和能力对国家或地区经济增长的影响,他们将知识及能力与产品及经济体的生产结构联系起来,将抽象的知识具体化到产品之中。Hausmann and Klinger(2006)提出了产品空间结构与比较优势演化理论,认为产品是个人和组织运用生产性知识生产出来的,是知识和能力的载体,产品本身反映了经济行为主体所具备的这种生产能力,对国家和地区而言,经济发展和结构转换本质是该国和地区的企业发现其擅长生产的产品并学习和积累生产这种产品能力的过程。他们首先运用跨国截面数据对国家经济复杂度与经济发展绩效之间的关系进行了分析,指出国家经济复杂度的不同是造成各国经济发展绩效差异的主要原因。

Hidalgo and Hausmann(2009)进一步在跨国分析中首次强调了经济复杂度的重要性。基于知识和能力的网络理论,他们在Hausmann and Klinger(2006)的基础上,构造出衡量国家及产品复杂度的指标,并认为经济复杂度是国家生产多样化产品尤其是生产更多更复杂产品的能力的反映,经济体生产结构的整体复杂程度与其增长绩效有着密切的关系。作为尝试,他们首先运用跨国截面数据对国家经济复杂度与经济发展绩效之间的关系进行了实证分析,指出国家经济复杂度即产品复杂度与经济绩效正相关。但是他们的研究可能存在以下问题:首先经济增长的截面回归容易产生潜在的变量内生性问题和联立方程偏误;其次,他们的模型可能存在变量高度相关的问题,这会导致计量模型识别的经济关系不可靠。鉴于此,本文首次运用154个经济体1976-2010年的面板数据模型来估计经济复杂度与经济增长之间的相关关系。

二、经济复杂度与经济增长的特征化事实:跨国的考察

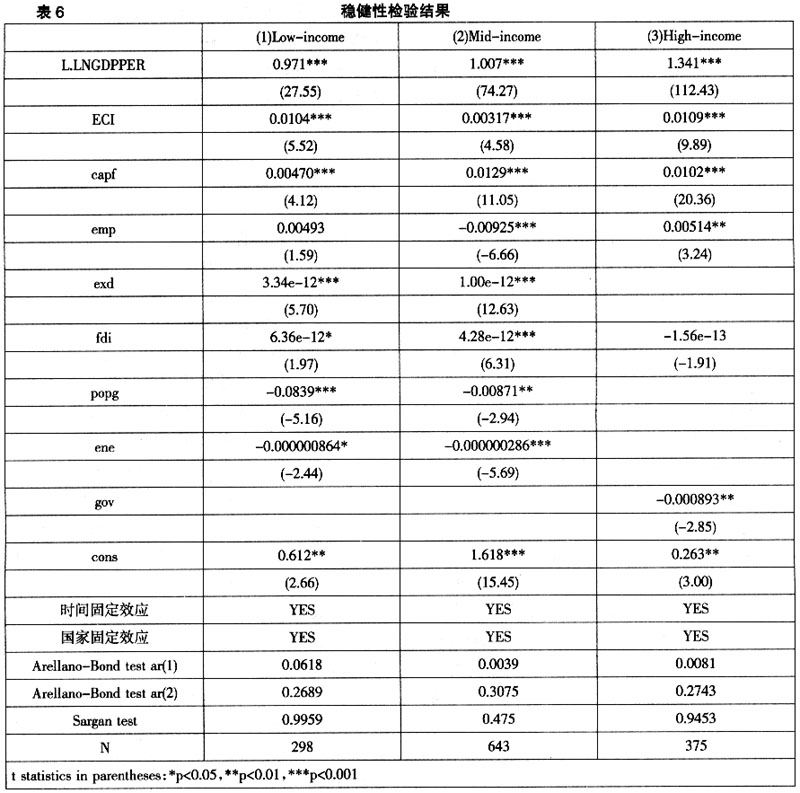

根据产品空间与比较优势演化理论,出口产品空间结构在很大程度上反映了一国和地区的要素禀赋结构和生产技术结构,产品之间的联系都基于生产这些产品所需的某些能力的相似性,各国不是生产它们所需的产品,而是根据产品空间结构和能力生产它能够生产的产品。简言之,各国和地区是生产并出口其具有比较优势的产品,经济体之间经济绩效的差异主要由其产品空间的稀疏程度、空间中心位置的高生产率的产品与外围低生产率的产品之间的距离所决定的。不同国家的产品空间及其结构决定了一个国家的经济复杂度。Hausmann and Klinger(2006)提出的衡量经济体复杂度指标的构造基于“能力理论”,即一种产品只有当其必需的能力都具备时才有可能被生产出来。因此,拥有更多能力、多样化程度更高的国家与拥有能力较少的国家相比,能够生产的产品种类就越多,产品的复杂度也更高。此外,能力的种类越多,能力的不同组合就越多,拥有能力较多的国家就更容易组合或者发展新产品所需的新能力,比较优势演化更快,经济增长绩效越好。本文以RCA指数来测度一国生产和出口某种产品的能力①,如果一个国家在生产和出口某种产品上具有显示比较优势,就代表该国在世界范围内具有生产该种产品的比较优势和能力,

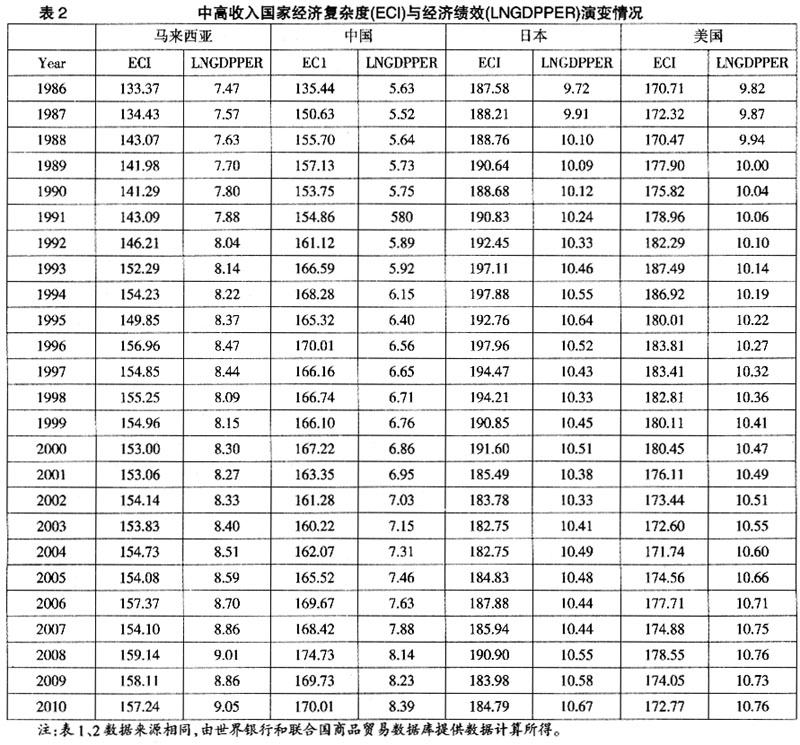

本文分别从低、中、高收入组选择如下代表性经济体:肯尼亚、尼日尔、中国、马来西亚、日本和美国。表1报告这些代表性经济体的经济复杂度(ECI)与对数形式人均GDP之间的动态演化趋势,结果显示,经济体的人均GDP与其经济复杂度之间可能存在正相关关系,随着各经济体的经济复杂度的提高,其对应的收入水平也呈上升态势。以中国为例,改革开放以来,中国的经济复杂度一直处于上升通道,人均GDP也随之不断提升。

从表1、表2可以看出以下规律:(1)在一国范围内,经济绩效与经济复杂度都随时间而递增,低收入组虽然波动很大,但是基本趋势仍然是上升的;中高收入组复杂度与经济绩效上升趋势都较为平稳。(2)横向比较而言,经济体复杂程度越低的国家,收入水平越低;经济复杂程度高的国家,收入水平则越高。其中较为特殊的是,美国和日本,1985年以后,经济复杂度上升幅度并不大,而且,进入21世纪以后,复杂度有下降的趋势。如日本,1986-1990年,复杂度均值在188以上,1990年代复杂度均值为194,2000年以后经济体平均复杂度降到184的水平。美国1990年以前,经济复杂度的均值为173,1990-2000年之间,复杂度均值上升到183的水平,但是2001年以后,经济复杂度呈现出下降趋势。新世纪以来,经济体复杂度均值仅为174。美日两个大国比较而言,美国的复杂度显得比日本复杂度低,这与Felipe et al.(2010)和Hidalgo and Hausmann(2009)的研究结论基本相同,之所以出现这种状况,可能的原因是文章指标计算所采用的是出口产品数据,没有包括服务业出口数据,这样可能会导致美国复杂度的测度值偏小;此外,还有可能是出口产品数据并不能完全反映一个国家的整体生产结构,导致复杂度计算存在测量偏差。尽管如此,要寻找一个能够反映世界上154个国家的生产结构的细分数据,困难是显而易见的,借鉴以往的研究,笔者认为,虽然可能存在测量偏差,但是所测度的指标仍然能够反映复杂度与经济绩效之间的基本关系,不会对结果造成颠覆性的影响。

根据经济体的整体复杂度与经济增长的描述性事实,接下来,我们进一步讨论二者之间的关系并试图实证检验如下命题:经济体的复杂度的提升有利于经济持续增长。

三、模型设定与数据处理

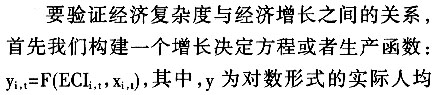

1.模型设定

2.数据处理

本文采集的是1976-2010年之间联合国及世界银行统计的200多个经济体的所有相关数据,被解释变量为各国的经济发展水平,本文选择用世界银行WDI数据库的人均GDP来度量。事实上,在已有的研究经济增长的文献中,用来测度经济发展绩效的指标有很多,例如,GDP增长率、人均GDP及其增长率、民主发展水平等,本文主要关注生产结构或出口产品结构的整体复杂程度对经济增长的影响,选择人均GDP作为经济发展水平来度量是合理的,我们利用世界银行WDI数据库中各国的GDP指数,将各国的名义人均GDP折算成以美元计价的不变价人均GDP,同时为降低异方差的影响,最终,取对数形式的实际人均GDP作为经济增长绩效的刻画指标。为了保持样本的有效性,本文剔除了部分人均GDP数据统计严重缺失的经济体,具体是指去掉人均GDP统计年限不到10年的经济体,仅保留统计年限10年以上的经济体;由于世界银行与联合国商品贸易数据库统计的国家代码不一致,将两者的国家对应后,最终得到154个经济体的非平衡面板数据集。关键解释变量生产结构与出口产品结构的整体技术含量,即经济复杂度用联合国商品贸易数据库SITC v2四位码产品的出口贸易数据作为基础数据计算而得,具体计算方法与步骤参照本文第二部分。

影响经济增长的因素有很多,例如,资本、劳动力、人力资本等。为了准确反映经济复杂度与经济增长之间的关系,避免遗漏变量造成的内生性问题,根据已有的研究,本文的控制变量主要包括人口、资本、储蓄率、外商直接投资、政府债务、人力资本、外债、资源禀赋等一系列控制变量。

在新古典经济增长范式下,研究经济增长决定因素的文献均以新古典生产函数为基础进行拓展,绝大部分实证研究依然认为资本和劳动是推动经济持续增长的重要因素。为了反映资本对经济增长的影响,本文选取世界银行WDI数据库154个经济体的资本形成率作为资本的代理变量。根据Barro et al.(2004),度量劳动的主要指标有就业人数、劳动者参与劳动的时间和强度等,一般而言,如果世界各国的劳动法规基本相同,规定的劳动者每天工作的时间都相同的话,则国家之间劳动的差异就主要源于各国的就业人口占全部人口的比重即就业率的差异。为了反映劳动对各经济体增长的影响,本文选择世界WDI数据库统计的各经济体的就业人口占其总人口的比重来刻画各经济体劳动。此外,根据马尔萨斯的人口理论,人口规模也是影响经济增长的重要因素,人口规模的差异影响资源的有效配置和分配,从而影响微观行为主体的激励,最终影响经济增长。因此,在回归的过程中,本文还选择各经济体的人口增长率作为控制变量,以反映人口规模对经济绩效的影响。

外债对经济体增长绩效的影响一直是发展经济学研究的热点,也备受争议。例如,Taylor(1998)对拉美国家经济发展绩效的决定因素进行了实证研究,发现巨额外债是影响拉美国家经济增长最重要的因素之一,巨额的外债极大地损害了这些经济体的信誉和主权评级,继而严重地阻碍了拉美经济的持续健康发展。而Sachs and Williamson(1985)研究了东亚和拉美的经济增长绩效差异的影响因素,实证分析发现,外债并不是造成两个地区经济发展绩效存在差异的关键因素。他们认为,在经济发展的起飞初期,韩国等东亚国家均存在大量的外部债务,而且并不比拉美国家的外债总量少,然而,最终这些外债并没有成为它们经济增长的负担。为了反映外债水平对经济增长的影响,并检验模型的稳健性,在计量分析时,本文将外债也作为一个控制变量纳入实证模型中。

20世纪80年代以来,世界经济最突出的一个特征是跨国公司的全球化和资本全球流动,而外商直接投资对东道国经济的作用也备受学者们的关注,绝大部分经验分析发现外商直接投资有利于东道国经济的增长。Borensztein et al.(1998)利用68个发展中经济体的外商直接投资数据,分析了外商直接投资对经济增长的贡献,实证结果显示,外商直接投资是发达经济体向发展中经济体进行技术转移的重要渠道和载体,对发展中国家经济增长的贡献远高于国内投资,但是外商直接投资对东道国经济增长发挥积极作用是有前提条件的,东道国必须有必要的人力资本储备以形成必需的吸收能力,外商直接投资的这种技术植入作用才能充分发挥。Thanh and Duong(2011)则研究外商直接投资对越南经济增长的影响,他们发现,外商直接投资通过影响本土企业的出口倾向,进而通过出口带动来促进越南的经济增长。Bengoa and Sanchez-Robles(2003)对拉美国家的实证分析,也得到类似的结论。为避免遗漏重要的解释变量,本文将外商直接投资作为控制变量,数据取自世界银行WDI数据库。

政府支出结构中的大量的非生产性消费会对经济运行造成重大的冲击,通过对私人投资和消费的挤出效应,影响企业的经营与商业投资环境,刺激官员的寻租和腐败活动,扭曲整个经济体的激励结构,阻碍经济持续健康发展。为此,在进行增长回归的过程中,应将政府的最终消费支出作为控制变量纳入模型中(Barro et al.,2004)。

根据人力资本内生经济增长模型,人力资本是技术内生的重要表现形式,也是技术进步的重要载体,常用的测度指标有公共受教育支出、受教育年限、各教育层次的在校生数量、识字率以及文盲率等。一般的研究都选择平均受教育年限作为测度人力资本的指标,然而,在进行跨国回归时,受教育年限并不能反映不同经济体教育质量的差异,而且各经济体通常是每隔五年统计一次,没有连续的统计序列数据,因此,本文最终选取识字率来衡量各经济体的人力资本,以世界银行WDI数据库中的各经济体15岁以上的识字人口占总人口的比重来度量。

随着中东产油国在世界经济格局和世界收入分布中占据一席之地,石油等自然资源对经济增长的影响也逐渐受到了经济学家的关注。有研究认为,自然资源对经济体的发展而言是福音,有的则认为是诅咒(Brunnschweiler,2008)。Sachs and Warner(2001)研究发现,资源产品出口导致真实汇率提高而使初始产品的贸易条件恶化;或者资源国因为对资源品过度依赖,而在商品经济为主导的经济多样化和工业化方面缺乏激励,导致“荷兰病”的形成,资源禀赋与增长之间存在负向关系。Gylfason(2001)则发现自然资源丰富的经济体可能没有激励加大对人力资本的投资力度,阻碍人力资本积累,从而导致经济丧失持久增长的动力。然而,Lederman and Maloney(2007)通过实证分析发现,根本就不存在所谓的资源诅咒,包括澳大利亚、加拿大、斯堪的纳维亚地区等经济体在内的OECD国家在经济发展之初,都是依托其丰富的自然资源,发展资源密集型产业,以积累充足的资本和人才储备,然后以此为基础,不断提升产业结构的复杂程度,最终成功步入高收入经济体的行列。根据动态比较优势理论,Bonaglia and Fukasaku(2003)认为资源丰裕度高的低收入国家应该发展以资源为基础的制造业,对初始产品进行深加工,通过向上游或下游拓展产业链,来替代低技术制造业,提高生产结构的整体技术含量,进而实现经济的持续增长。可见,虽然不同研究得到的结论不同,但资源对经济增长的影响的确存在。作为控制变量,本文将各经济体的能源生产总量作为资源丰裕程度的代理变量纳入到增长决定模型。表3列出了本文经济计量分析过程中所涉及的所有变量及其描述性统计结果。

四、估计策略及实证结果分析

已有的关于经济体的复杂度与经济增长之间关系的实证研究大都采用的是跨国的截面数据集(Hidalgo and Hausmann,2009;Jarreau and Poncet,2012)。但是,采用截面数据来进行跨国实证分析存在如下问题:首先,变量的内生性问题。经济发展绩效及其初始的收入水平与关键解释变量之间存在密切的关系,关键性的解释变量可能与随机扰动项存在相关关系。事实上,很多宏观变量之间存在相互依赖关系,简单的截面回归可能导致模型设定错误,产生严重的内生性问题。毫无疑问,在进行增长回归时,处理内生性问题是确保计量估计结果稳健且一致的重要步骤,但Jarreau et al.(2012)等人的研究中均没有处理变量内生性问题,因此,其实证研究得到的估计值可能是有偏的且不一致的。其次,截面回归可能存在遗漏变量偏差,很多未被观察到的随时间改变的国别特征可能被忽略,例如经济体的规模、经济地理区位、历史起点以及制度环境等,这些因素不能完全在方程中反映出来,从而全部进入到随机扰动项,造成遗漏变量问题。再次,截面回归难以捕捉变量之间的动态关系,因此,本文在进行实证分析时采用跨国动态面板模型来消除截面回归可能产生的问题。

在实证分析中,本文的策略是,首先控制其他影响经济增长的因素,考察经济复杂度与经济增长的基本关系;其次,对计量分析识别的相关关系进行稳健性检验。稳健性检验则先是通过逐个加入控制变量,观察β的符号是否发生变化,之后,对不同发展水平的国家,本文按照收入水平进行了分组回归,验证系数符号的稳健性。为了得到可靠一致的结果,本文首先用简单的混合最小二乘方法对模型进行估计,通过对混合最小二乘法进行异方差和多重共线性检验,并比较混合最小二乘法与固定效应模型的估计效果,F检验结果拒绝原假设,因此,选择固定效应模型。然后,本文再比较固定效应模型与随机效应模型(Random Effects),Hausman检验结果拒绝原假设,最后本文的实证模型选择固定效应模型。限于篇幅,正文中只报告了固定效应模型的计量结果。

1.整体回归

表4报告了固定效应面板数据的回归结果,所有方程的被解释变量都为对数形式的人均GDP,本文最关注的是经济体复杂度与经济增长的关系,为了准确识别二者之间的关系,模型逐一加入了其他可能影响经济增长的因素作为控制变量。计量结果显示,表4中的(1)-(8)列,经济复杂度的系数始终为正,并且都统计显著,这意味着经济复杂度与经济增长之间存在稳定且一致的正相关关系,经济复杂度的提升有利于提高经济体的发展绩效。从表4来看,经济复杂度提高一个百分点,人均收入水平约能提升2到3个百分点。

具体来看,方程(1)的解释变量只有经济复杂度,统计意义上非常显著,而且符号为正,说明经济复杂度越高,经济增长越快,经济复杂度与增长之间存在正相关关系。方程(2)是加入控制变量资本形成率之后的结果,加入资本形成率之后,复杂度的系数不仅没有减少,反而有所增加,说明经济复杂度对经济增长的正向促进作用很稳健,加入资本后符号没有发生改变。方程(3)是加入控制变量就业率后的结果,回归系数显示,资本形成率及就业率对经济增长的贡献为正,分别为0.0163和0.0328,t值在0.1%的置信水平下显著,这与新古典增长理论一致。加入新古典框架中影响经济增长的两大最重要因素——资本和劳动之后,经济复杂度的系数仍然没有改变,说明复杂度对经济绩效影响的系数是很稳健的。方程(4)在方程(3)的基础上加入了控制变量外部债务,结果发现外部债务的增加会促进经济增长,这与Sachs et al.(1985)的研究一致,但是外债的贡献系数极小,虽然很显著,但是影响几乎可以忽略。经济复杂度与资本、劳动的系数的符号及大小都没有发生显著改变。方程(5)中加入了人口增长率,但是回归结果不显著。复杂度、劳动及资本的系数大小与符号没有发生改变,而且回归结果仍然在0.1%的置信水平下显著。方程(6)中,加入控制变量政府的最终消费支出,按照新古典增长理论,该系数应该为负,本文的回归结果支持这一理论,政府消费支出阻碍了经济增长,主要变量经济复杂度的系数符号及大小依旧没有发生明显改变。方程(7)中,加入控制变量外商直接投资,该变量对经济绩效的影响为正,结果在5%的置信水平下显著。加入该变量后,主要变量的符号及大小都没有发生显著改变,而且回归结果仍然很显著。方程(8)中加入资源控制变量,回归结果显示,资源变量的估计系数为正,并且统计显著,这与Lederman et al.(2007)的研究结论一致,即“资源诅咒”可能不成立,资源对经济增长是存在促进作用的。加入资源的生产量后,除了外商直接投资变量,经济复杂度等其他解释变量的符号和统计显著性未发生根本性的变动,表明回归的结果是稳健的。外商直接投资的系数符号发生了改变,由正号改为负号,表明外商直接投资与经济增长的关系可能不稳健,事实上,陈柳等(2006)对我国的实证研究发现,外商直接投资对我国经济增长可能存在阻碍作用,原因是外商直接投资对本土企业自主创新的产业链与价值链形成了双重制约,从而阻碍了经济增长。因此,对广大欠发达国家而言,外商直接投资的技术溢出不能抵消对东道国的自主创新能力的制约作用,影响了东道国人力资本的形成与积累,进而对广大发展中国家的经济增长形成制约,对经济增长的贡献可能是负面的。

2.稳健性检验

(1)处理遗漏变量与变量内生性问题

固定效应回归中,经济复杂度指标的系数为正,显著而且很稳健,这意味着经济复杂度与经济绩效的相关关系为正,即复杂度越高,经济绩效越好。对所选取的154个经济体而言,固定效应回归结果显示提高产品的复杂程度有利于经济增长,与比较优势演化理论的预期完全一致。但是固定效应回归也可能存在以下问题:没有考虑遗漏变量而导致的模型设定偏差或潜在的变量内生性问题。

本文利用系统广义矩(System-GMM)方法对遗漏变量问题和变量内生性问题进行修正。该方法能够充分利用短时间大截面的动态面板数据的水平信息和差分信息,由于充分利用滞后被解释变量与随机扰动项的正交条件(Orthogonality Condition),因而能获得更多额外的工具变量,克服由联立方程偏误(Simultaneity Equantions Bias)与遗漏变量引起的内生性问题,得到更为精确、有效且一致的估计,还能减少有限样本偏差。此外,系统广义矩方法本身还可以作为识别计量回归结果稳健性的一种手段。

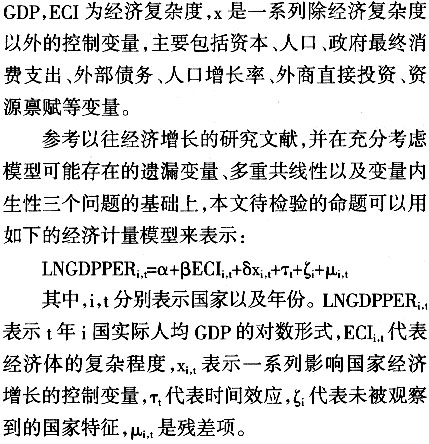

表5报告了采用系统广义矩方法估计的结果,Arellano-Bond检验与Sargan检验的结果表明,工具变量的选择是合理可靠的,系统广义矩回归的结果是可信的。经济复杂度(ECI)的系数符号仍然都为正号,而且都在5%的置信水平上统计显著,系数值很稳定,与Hausmann and Klinger(2006)的结论一致,即一个国家的复杂程度与经济增长正相关,经济体的复杂程度是决定国家未来的经济增长的重要因素。资本形成率与政府消费在所有方程中都很显著,并且符号都没有发生根本性变化,表明表4识别的经济关系依旧是成立的。

(2)稳健性检验

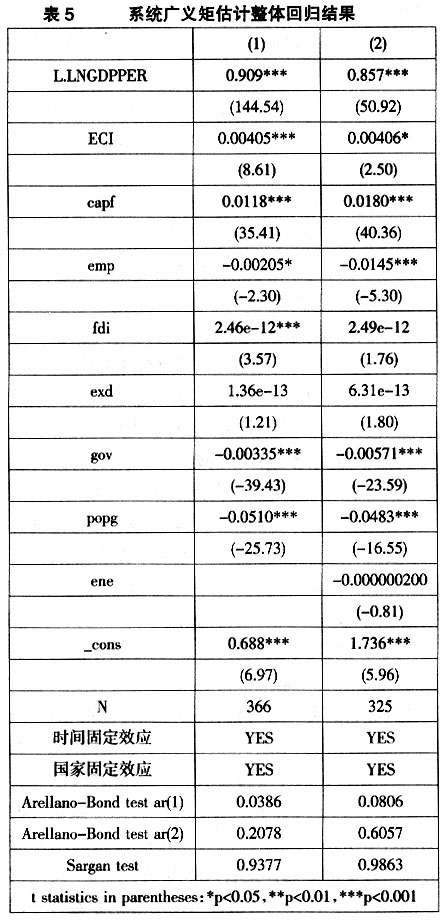

钱纳里等人在其1986年所著《工业化与增长》一书中指出,经济体不同的发展阶段采取的发展战略不同,在不同的经济发展阶段,经济体复杂度与经济绩效的关系可能在经济体之间存在差异。为了进一步识别经济复杂度与经济增长的关系,本文接下来对回归结果的稳健性进行进一步检验。根据世界银行对经济体的划分标准,本文将所有经济体按照人均收入水平划分为三组,其中,高收入组,人均GDP在10000美元以上;中等收入组,人均GDP在1000美元与10000美元之间;低收入组人均GDP低于1000美元。表6报告了稳健性检验的计量回归结果。

分组回归结果显示,在控制经济发展水平的惯性和动态影响的基础上,经济体的经济复杂度与经济增长之间存在稳定的正相关关系,表6中第(1)-(3)栏中,经济复杂度的系数均显著为正,表明经济复杂度的提升对不同经济体的增长均有显著的正向贡献。高收入组的回归显示,ECI对经济增长的促进作用非常大,系数为0.0109,t值在0.1%的置信水平下统计显著,与中、低收入组及整体回归结果相比较,ECI在高收入组的系数最大,这意味着经济复杂度对高收入经济体的经济增长具有更显著的促进作用。与世界经济发展的事实非常吻合,中低收入国家在追赶的过程都是先通过物质资本积累、固定资产投资促进经济增长,忽略了对人力资本及创新能力的培养,因而,处在技术水平的中下水平;但是发达国家更加注重人力资本的培养,通过技术创新提升产品复杂度,进而促进经济增长,往往处在技术前沿。实证分析的结果印证了Hausmann and Hidalgo(2009)的结论:新的能力积累的收益随着国家已经拥有能力的数量而指数递增。拥有能力种类少的国家新能力积累的收益很小或者可以被忽略;而拥有能力很多的国家,能力积累有递增的收益。对世界经济的发展而言,本文的结论证明了发达国家享受了能力积累的极大红利,其经济增长主要依靠能力的增加来实现。

(3)小结

本文利用1976-2010年的跨国面板数据,验证了比较优势演化理论在解释世界经济增长绩效方面的适用性,经济复杂度与经济绩效之间的确存在正向关系,无论是固定效应模型还是系统广义矩估计方法,无论是否加入控制变量,复杂度的系数都为正数,而且非常显著,这种关系不因回归样本的改变而改变。无论对发达国家还是欠发达国家而言,提升复杂度都有利于经济增长,但是复杂度对经济绩效的影响力在经济体之间存在一定的差异。

3.拓展分析:对全球经济危机的可能解释

经济复杂度对经济增长的促进作用体现之一是国家能力总数的增加,能力的积累有凸性特征,能力越多,能力积累的红利越大,如同垒积木,一个积木模型中模块越少,能够组合出来的模型就少;模块越多,能够组合出来的模型就越多(Hidalgo and Hausmann,2009)。因此,一个只能生产土豆的国家,能力种类相对较少,能够生产出坦克的可能性就很小,而一个能够生产出飞机的国家,能力的种类相对较多,而且能力更加复杂,能够生产出坦克的可能性就更大。经济复杂度提升的体现是产品种类的增加,产品种类增加能够提高产品空间的密集程度,而产品空间密集度高的国家比较优势演化的速度相对较快,产品升级断档的可能性就小。所以复杂度低的国家,能力越少,产品空间越稀疏,产品种类增加缓慢,比较优势演化越慢,能力积累就越慢,产品升级断档的风险就越大,经济增长绩效就越差;而复杂度高的国家,能力越多,比较优势演化得越快,产品复杂程度增加的越快,能力积累的速度越快,产业升级断档风险越小,经济绩效越好。一个国家在发展的过程中,如果产品复杂程度低,产品种类少,则比较优势演化会很缓慢甚至停止,产业升级就会出现断档,经济增长就会停滞。在世界范围内,如果类似的产业升级断档现象普遍发生,则全球范围的经济危机就会发生。这种升级断档的主要表现是:出口产品种类减少,知识技术密集型产品种类及比重降低,产业升级失去动力与方向。笔者认为,2008年全球经济危机的根源在于,包括美国等处在技术先进的发达国家在内的绝大部分经济体找不到产业升级的方向,比较优势演化中断,产业升级断档,致使经济出现危机。这可以从美、日等国的出口结构的演变数据中得到证明。

在SITC四位码的1006种产品中,1980年,美国出口产品共681种,其中,有显示比较优势的产品种类为257种,占总产品种类的25.55%,占出口产品种类的37.74%。而且出口的优势产品绝大多数为工业制成品,占70.82%。工业制成品中,劳动密集型产品占少数,为62种,而知识与技术密集型产品占116种,在有显示比较优势产品中占比45.14%。在2000年,美国出口产品736种,其中有显示比较优势的占299种,与1980年相比,出口总数和有显示比较优势的产品种类数都有增加,优势产品种类中工业制成品比重上升至76.25%,299种优势产品中,知识与技术密集型的出口优势产品占到146种,占优势产品总数的48.83%,比1980年增加了30种。截至2008年,美国出口产品为725种,其中有显示比较优势的产品种类为305种,与2000年相比,占优势的产品种类虽有增加,但是都集中在资源密集型产品种类上,2008年资源密集型产品共78种,比2000年增加了6种;知识与技术密集型产品种类为142种,与2000年相比,种类有所下降,占优势产品总数的46.56%,占比也有所下降。

日本也是如此,1980年,日本出口产品707种,占总产品种类的70.27%,其中,有显示比较优势的产品种类为219种,占总产品种类的21.76%,占出口产品种类的30.97%。而且出口的产品绝大多数为工业制成品,占有优势产品种类的93.15%,资源②等初级产品一共只有15种。工业制成品中,劳动密集型产品占少数,为66种,而知识与技术密集型产品占110种,即在有显示比较优势的产品中占了50%以上。在2000年,日本出口产品种类为709种,其中有显示比较优势的有190种,相比1980年种类虽然有所减少,但是其中工业制成品比重上升,190种出口有优势的产品中,初级产品减少至6种,而工业制成品占据出口优势产品的97.89%,知识与技术密集型的出口优势产品占到120种,占优势产品总数的63.15%,比1980年增加了10种;劳动密集型产品减少至64种。2008年,日本出口产品种类为705种,其中,有显示比较优势的产品种类为194种,占出口产品种类的27.52%。优势产品中工业制成品比重为92.63%,其中,知识与技术密集型产品种类为111种,比2000年减少9种,占优势产品总数的58.42%,比重较2000年降低约5个百分点。

从美国、日本的出口产品种类及比较优势变化的事实可以看出,表1及表2随机选取的6个不同发展程度国家的复杂度与经济增长的演化不只是一种巧合,而是世界经济产业升级出现断档风险的表征。无论是肯尼亚、马来西亚等发展中国家,还是美国、日本等技术前沿国家的经济复杂程度在2006年、2007年开始呈现普遍下降的趋势,即比较优势演化出现中断,从美国、日本出口产品的结构演变也可以看出,2008年,这些国家的出口优势产品不仅种类减少,而且占出口产品的比重也有大幅度降低,产品升级失去方向与动力,维持经济增长的比较优势演化与技术进步停止,经济复杂程度得不到提升,最终导致经济危机爆发。

五、基本结论

借鉴Hidalgo等人对经济体复杂度的测度方法,本文测算了世界上154个不同发展程度国家的经济复杂度,通过对这些经济体1976-2010年间的经济复杂度与经济增长之间的关系进行实证考察,发现:(1)经济复杂度与经济增长绩效之间存在正向而且显著的关系,这一结论不因加入控制变量而发生改变。(2)本文利用系统广义矩估计方法对内生性、遗漏变量偏差等问题进行了修正,并通过改变回归样本进行了稳健性检验。(3)本文研究发现,国家的发展水平不同,复杂度对经济增长的促进作用有所不同。对高收入国家而言,复杂度对经济增长的贡献最大。(4)基于本文的实证研究结论,加之对经济体产品空间结构演化的事实分析,本文对2008年全球经济危机提供了一种可能的解释:经济复杂度得不到持续地提升、比较优势演化缓慢甚至停止、产品升级失去动力与方向是经济增长停滞甚至爆发危机的根本原因。

注释:

②国际贸易标准分类将产品分为10部门:0食品及活动物;1饮料及烟类;2非食用原料(燃料除外);3矿物燃料、润滑油及有关原料;4动植物油、脂及蜡;5化学品及有关产品(它处未列名的);6主要按原料分类的制成品;7机械及运输设备;8杂项制品;9未归入SITC其他类的商品和交易。通常将0-4类初级产品归为资源密集型产品,第6、8类工业制成品归为劳动密集型产品,第5、7类工业制成品归为资本和技术密集型产品。

参考文献:

[1]陈柳、刘志彪,(2006)“本土创新能力、FDI技术外溢与经济增长,”《南开经济研究》第3期。

[2]Barro, R. J. and X. Sala-I-Martin,(2004)Economic Growth(Second Edition). London, England: The MIT Press.

[3]Bengoa, M. and B. Sanchez-Robles,(2003)"Foreign Direct Investment, Economic Freedom and Growth: New Evidence from Latin America," European Journal of Political Economy 19, 529~545.

[4]Bonaglia, F. and K. Fukasaku,(2003)"Export Diversification in Low-income Countries: An International Challenge after Doha," OECD Development Centre Working Paper No. 209.

[5]Borensztein, E., J. De Gregorio and J. W. Lee,(1998)"How Does Foreign Direct Investment Affect Economic Growth?" Journal of International Economics 45(1), 115~135.

[6]Brunnschweiler, C. N.,(2008)"Cursing the Blessings? Natural Resource Abundance, Institutions, and Economic Growth," World Development 36(3), 399~419.

[7]Felipe, J., U. Kumar and A. Abdon,(2010)"How Rich Countries Became Rich and Why Poor Countries Remain Poor: It's the Economic Structure... Duh!" Economics Working Paper Archive.

[8]Gylfason, B.,(2001)"Natural Resources and Economic Growth: What Is the Connection?" CESifo Working Paper.

[9]Hausmann, R. and B. Klinger,(2006)"The Evolution of Comparative Advantage: The Impact of the Structure of the Product Space," Center for International Development and Kennedy School of Government Harvard University.

[10]Hidalgo, C. S. A. and R. Hausmann,(2009)"The Building Blocks of Economic Complexity," Partha Sarathi Dasgupta 106(26), 10570~10575.

[11]Jarreau, J. and S. Poncet,(2012)"Export Sophistication and Economic Growth: Evidence from China," Journal of Development Economics 97, 281~292.

[12]Lederman, D. and W. F. Maloney,(2007)"Natural Resources, Neither Curse Nor Destiny," World Bank.

[13]Sachs, J. D. and J. Williamson,(1985)"External Debt and Macroeconomic Performance in Latin America and East Asia," Brookings Papers on Economic Activity 2, 523~573.

[14]Sachs, J. D. and A. M. Warner,(2001)"The Curse of Natural Resources," European Economic Review 45(4~6), 827~838.

[15]Taylor, A. M.,(1998)"On the Costs of Inward-Looking Development: Price Distortions, Growth, and Divergence in Latin America," The Journal of Economic History 58(1), 1~28.

[16]Thanh, V. T. and N. A. Duong,(2011)"Revisiting Exports and Foreign Direct Investment in Vietnam," Asian Economic Policy Review 6(1), 112~131.