内容提要:中国“人口瓶颈”的消除并非是把人口稳定在15亿左右,而在于实施“人口负增长战略”,分三阶段将人口总量降至3—4亿的小规模态。中国人口生育水平的下降既有其“实在空间”——“尺度空间”、“结构空间”、“政策空间”和“比较空间”,又有其通过提高认知在较大程度上可消解的“观念空间”。具体而言,主要表现在以下几个方面:发展问题和环境问题在很大程度上是一个人口问题;可持续发展需要一个与环境保持低位均衡的“小人口”,而非能为土地生产力支持的“适度人口”;人口数量控制对年龄结构调整的优先性是层级—尺度理论的规定;市场并非万能的,而需要具有约束力的计划生育;出生人口性别比偏高并不必然与“政策挤压”形成的狭小“生育空间”相联系;稳定低生育水平不是“东稳西降”,而必须“东西同降”。

关键词:人口瓶颈 人口负增长 人口目标 实在空间 观念空间 稳定低生育水平 东西同降

作者简介:原华荣,张祥晶,浙江大学人口与发展研究所,浙江杭州310028

本文拟通过对中国人口目标选择、生育水平下降的“观念空间”和“实在空间”进行分析,论述长期稳定低生育水平、“东西同降”的必要性和可行性。

一、中国人口目标的选择

(一)“伦理困境”、“人口瓶颈”和“人口数量革命”

1.可持续发展的“伦理困境”。人类面临着各种困境,以解决人类困境为己任的可持续发展同样面临着困境。以社会危机和自然危机为表征的人类困境体现着人与人、人与生命的伦理危机,在可持续发展面前,则展现着与消除人类伦理危机,即与其宗旨——代内公平、代际平等和生命平等相悖的多重矛盾,也即人类反自然本质与生命平等的矛盾;人类社会在本质上的不平等与代内平等,即效率与公平的矛盾;当代人优先与代际平等,即发展与保护的矛盾。而这些相互交织的矛盾又都难以或无法从根本上解决。正是由于人类本质上的反自然,人才能成其为人;正是由于人类社会在本质上的不平等和对财富的追求、对效率的崇尚,社会才得以发展,历史才得以前进。没有“免费的午餐”,一切进步皆要付出代价,一切推动历史前进的力量都同时孕育着危机,并在一定条件下转化为社会发展的障碍。由此,人类困境的形成和可持续发展面临的伦理困境,便是一种辩证的必然。

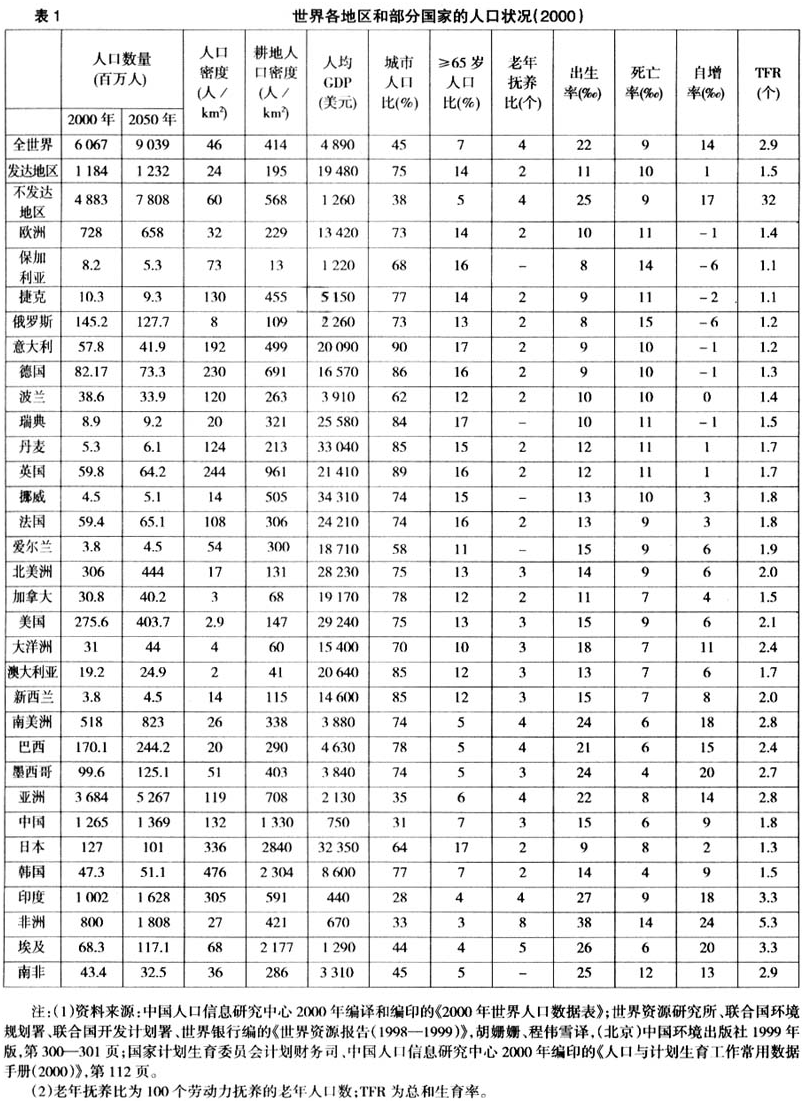

2.可持续发展的“人口瓶颈”。有限环境之中生存和发展资源在人与人、人与生命之间的不公平分配,是伦理危机本质之所在。在人口数量少的情况下,伦理危机由于相对充裕的生存和发展空间而被弱化或只表现在局部地区(如古代文明的衰落);人口数量的爆炸性增长和向世界各地的扩散,则使历史上局部性的伦理危机演变为当代全球性的人类困境。人类庞大的数量、膨胀的欲望,及由此导致和为之必需的大规模经济活动、对自然高强度的利用,使伦理危机由孕育于进步中的必然性转变成危及人类和生物生存的现实。与此同时,人口压力也由推动社会进步的“上帝”变成阻碍历史发展的“魔鬼”,且愈加“凶顽”。据估算,2050年世界人口将达到90.39亿,比2000年增加49%,即29.72亿,其中发展中国家将增加29.25亿,占98.4%,从而构成对可持续发展的“人口瓶颈”①。2000年世界各地区和部分国家的人口状况如下页表1所示。

3.“人口数量革命”。伦理危机是无法消除的,因为它与发展成因相同并孕育在发展的过程中,但可以通过减小人口压力得以缓解,因为不断增加的人口压力(数量、欲望)是矛盾从孕育到展现(激化)的主要条件。由此,通过人的革命,即相互关联的生活生产方式革命、观念革命和人口数量革命缓解伦理危机、消除“人口瓶颈”,便成为人类摆脱困境的必由之路;而以减小人口压力,营造一个节欲、小规模、低耗散、“近平衡态”的人口环境为宗旨,并体现生活生产方式和观念革命的人口数量革命,便成为可持续发展的根本[1]。

(二)历史时期人口压力的缓解

1.环境压力的人口解。极低的资源人口比——占世界7%的耕地和21%的人口,使中国不得不承受极高强度的环境压力——4倍于全球水平的强干扰。中国每年因农业、采矿等活动搬动和迁移的岩石、土壤达391.7亿吨,占世界1360亿吨的28.8%;人均31.8吨,为世界平均22.7吨的1.4倍;每平方公里移动量4200吨,为世界平均的4.03倍[2]14。

中国的人口密度(132人/km[2])接近世界平均(46人/km[2])的3倍,人均GDP(750美元)则不到世界平均(4890美元)的1/6,这与4倍于全球平均的干扰强度是极不相称的。这种不相称既有其技术解——资源的低利用率,又有其环境解——先天不足的地理环境,更有其人口解——历史上先天不足地理环境在人口重压下长期、反复地被破坏。自有记载以来,中国的人口一直占世界的1/4—1/5左右。正是这以承载力为参照的庞大规模的人口,构成了中国各历史时期社会动乱不断、自然灾害频繁、人口反复剧减和生态环境严重退化的重要背景;至当代,又演变成阻碍可持续发展的“人口瓶颈”。近几十年来生态环境局部改善而总体持续恶化的根本原因即在于此。历史走进了今天,而今天也将走向未来。人口、资源、环境仍将构成影响21世纪中国发展的强制约“瓶颈”,国家层面关于“人口过多仍是我国的首要问题”② 的科学判断即基于此。

2.历史时期人口压力的缓解。人口与经济总是要保持均衡的,不是少量人口与小规模经济的低位均衡,便是大量人口与大规模经济的高位均衡。在传统农业社会中,随着人口与经济向高位均衡的逼近,以及土地因兼并而高度集中和开发殆尽(以当时技术条件为背景),不断增长的人口便会打破与经济的均衡而使社会处于人与自然、人与人矛盾激化的不稳定的“临界态”。当时,为饥荒、疾疫、阶级矛盾所诱发的农民战争便极易由“星星之火”而成“燎原之势”。饥荒、疾疫、战争使人口大量消减,生产力急剧破坏(使土地休养生息),人与自然、人与人的矛盾从而得到极大缓解。以此为基础,文明又开始了新一轮与王朝兴衰、治乱交替伴随的人口与经济由低位均衡到高位均衡的周期性循环。历史上人口压力的缓解即是通过“平衡原理”灾难性的自行贯彻而实现的。

(三)人口目标的选择和人口减少战略

1.中国人口目标的选择。3倍于世界平均的人口密度和4倍于世界平均的环境干扰强度,使中国面临比全球大多数国家更为巨大的人口压力和更为严重的伦理危机。以先天不足的地理环境、历史时期人口压力导致生态环境退化并向当代延伸的“平衡原理”灾难性的贯彻为背景,为了提高资源人口比,减轻人口对环境的压力以遏止生态退化,改变历史留给我们的现实,创造一个良好的生存、发展环境,并给其他生命留出足够的生存空间,我们必须实施人口减少战略,为未来留下一个小规模的人口,而不是一个具15亿左右规模的“零增长”的人口。“零增长”消解的是人口的“增量压力”,而非“存量压力”。“人口瓶颈”、环境压力的人口解和历史时期人口压力的缓解表明,人口“零增长”的实现并非意味着中国的可持续发展会迈入第一道门槛,并为跨越第二、三级战略台阶创造条件③。维持一个具更大生态环境冲击力的15亿规模的庞大人口,对中华民族将是灾难性的。

2.三阶段人口减少战略。人口减少战略可分三阶段设施:第一阶段为现实政策目标阶段。即从现在起至21世纪30年代,不断降低自然增长率,使“零增长”尽早来临,峰值人口尽量偏少,早日实现减少21世纪人口存量和小规模人口的目标。这是一个关键阶段,且除加大控制力度别无他择,即使维持现行生育政策而不允许独生子女夫妇生育第二个孩子,年平均人口存量在21世纪前半叶仍有14.25亿人[3],为20世纪后半叶的1.56倍。若稍有放松,人口压力将进一步加大而构成对可持续发展难以逾越的障碍。

第二阶段为经济社会目标阶段。在该阶段,实施人口负增长战略,用120年左右的时间,使人口总量由上一个阶段不超过15亿的峰值降至22世纪中叶的7—8亿。由此,为经济社会发展和生态重建、环境恢复创造一个较为宽松的人口环境。在该阶段,年人口递减约5.7‰,即620万人左右。由于死亡率的上升,生育率下降的压力将显著小于第一阶段(如当代发达国家情况)。

第三阶段为生态伦理目标阶段。在该阶段,继续实施人口负增长战略,用150年左右的时间,到23世纪末使人口总量降至3—4亿。由此,中华民族生存和发展的自由度将大大增加,并能保证给其他生命留出足够的生存空间,实现可持续发展、生命平等和生态可持续之宗旨。在该阶段,年平均人口递减约5‰,即270万人左右。

二、生育水平下降的“实在空间”

(一)低生育水平尺度与尺度空间

1.低生育水平尺度。稳定低生育水平④ 面临的,首先是与人口转变相联系的低生育水平的判定问题。低生育水平既是一个由数量表示的绝对值,更是一个在普遍场合与人口状态密切相关的,由生育更替水平、人口“零增长”和负增长等体现不同目标尺度所规定的相对量。

在生育更替水平尺度下,低生育水平(在出生率与死亡率低位均衡条件下,下同)指不超过更替水平的生育水平。鉴于受育龄妇女比重影响的出生率与受年龄结构影响的死亡率的相对位置,以及自然增长率的不确定性,生育更替水平尺度对人口转变的反映并非必然有效的:同一生育水平对应着不同的自然增长率,在TFR同为1.8的情况下,中国的自然增长率为9‰,法国和挪威却只有3‰(2000年,下同);不同的生育水平对应着同一自然增长率,澳大利亚、爱尔兰、美国的TFR分别为1.7、1.9和2.1,自然增长率则同为6‰;生育水平与自然增长率高低不对称,韩国的TFR为1.5,自增率为9‰,丹麦、英国的相应数字则都为1.7和1‰。就生育更替水平尺度而言,1.8的总和生育率已属低生育水平,但9‰左右的自然增长率则表明,中国的人口转变远未完成。

在人口“零增长”尺度下,低生育水平指一个与“零增长”的人口对应着的生育水平。与生育更替水平尺度相比,人口“零增长”尺度使判断直接与人口转变相联系——一个“零增长”的人口,必然是一个完成了人口转变的人口,且舍去了对出生、死亡相对位置及影响因素的考虑而简单易行。在该尺度下,死亡率的变化给生育水平的波动提供了较明显的空间,即死亡率上升,低生育水平值也可随之上移。

与人口“零增长”尺度不同的是,在人口负增长尺度下,出生率不再围绕死亡率变化而是在死亡率之下波动。由此,该尺度要求一个使出生率低于死亡率的生育水平。与人口“零增长”尺度相比,生育水平在这里下降的幅度并不大,只是波动的空间减小了。

人口“零增长”、负增长尺度皆为一种人口目标尺度,分别适用静止型和缩减型人口目标。此外,对达到目标的时间要求也影响着对生育水平的判定,达到目标的时间设定的长短与低生育水平取值的高低正相关。

2.尺度空间。尺度空间指现实生育水平与低生育水平尺度规定的生育水平之差。按更替水平尺度,中国总和生育率已低于2.1,生育水平下降的空间为负值;按人口“零增长”尺度,生育水平从出生率角度看,下降的空间有9个千分点左右;按人口负增长尺度,生育水平从出生率角度看,下降的空间在10个千分点以上。影响尺度空间的因素有二:一是对人口目标的选择和达到目标的时间设定,二是死亡率的变化。

(二)结构空间和政策空间

1.结构空间。结构空间指由于人口年龄结构变化引起的生育空间变动,包括两方面:一是育龄妇女比重减少促使出生率下降,二是死亡率上升带来的人口自然增长率的下降和生育率下降压力的减少。据预测,在20世纪前半期,育龄妇女比重减7.13个百分点(27.27%—20.14%),人口出生率在妇女生育率不变的情况下,将下降39.8%,即6.37个千分点;人口死亡率则由7.58‰升至14.30‰,增6.72个千分点[3]。在人口实现“零增长”和负增长的过程中,死亡率因人口老化而上升所起的作用将是十分显著的。

2.政策空间。政策空间指杜绝多胎、降低二胎生育率和提高计划生育率为生育水平下降提供的空间。1999年,全国出生率15.23‰,出生人口1909万,其中大于等于三孩(多孩)的为86万,占4.50%,二孩的为510万,占26.72%。有56.6%(70238万)人口的二孩率大于25%,35.6%(44175万)人口的二孩率大于30%。二孩率、多孩率每降低1个百分点的效应是,出生率下降0.15个千分点。若杜绝多胎,可使出生率下降0.68个千分点,出生人口减少86万;若缩小二胎的政策范围,使二孩率在杜绝多胎的情况下降至20%,则可使出生率下降1.79个千分点,出生人口减少224万。两项合计,可使出生率下降2.47个千分点,出生人口减少310万。政策空间的长期效应则更为显著:仅从独生子女生育一项政策上看,假设双独可生育二胎,2040年峰值人口为15.44亿。若双独不生育二胎,峰值人口来临将推迟5年,2050年人口多0.97亿;在21世纪前半计的50年中,按年累计的人口总量将为733.58亿,比双独不生育多20.53亿⑤。

(三)比较空间

1.中外比较空间。中国的总和生育率为1.8,人口出生率为15‰,皆居世界低水平之列。而与大多数已完成人口转变的发达国家相比,生育水平下降的空间仍是很大的。从总和生育率看(见表1),中国高出发达地区和欧洲0.3和0.4,高出保加利亚、俄罗斯、德国、日本、瑞典、韩国、英国0.7到0.1;从人口出生率看,高出发达地区和欧洲4个千分点和5个千分点,高出上述七国7—1个千分点。而从完成人口转变出发,生育水平的相对位量又显著高于由数据表示的状态。作为人口转变标志之一的自然增长率,中国高出俄罗斯、捷克15个千分点和11个千分点,高出波兰、英国、日本、法国等国9—6个千分点。

2.城乡比较空间。乡村人口生育率高于市镇,城市化的发展又为生育水平的降低提供了一定的空间。由于乡村人口比例较高(城乡人口之比为3∶7),该空间也是显著的。1999年,乡村人口出生率为16.13‰,市镇13.18‰,相差2.95个千分点,生育水平以出生率计的下降极值为2.05个千分点。每年可少出生人口260万。按此匡算,城市化水平每提高10个百分点,出生率将平均下降0.29个千分点,少出生人口36万。

3.地域比较空间。人口出生率、孩次构成、自然增长率的差异分布表明,中国东、中、西三地域⑥ 生育水平的下降,皆存在大小不等的空间。若将生育率降至15‰以下,涉及占全国28.3%(35 232万)的人口,其中东部22.8%(8023万),中部38.8%(13672万),西部38.4%(13528万),分别占各自人口的17.3%、32.6%和37.7%;将生育率降至12‰以下,涉及占全国56.7%(70476万)的人口,其中东部20.8%(14646万),中部32.7%(23059万),西部46.5%(32774万),分别占各自人口的31.6%、54.9%和91.4%。

将多孩率控制在5%以下,涉及占全国15.8%(19664万)的人口,其中东部762万人,中部3204万人,西部15698万人;将多孩率控制在2%以下,涉及占全国52.2%(64870万)的人口,其中东部8032万人,中部23354万人,西部33484万人。将二孩率控制在30%以下,涉及占全国35.6%(44175万)的人口,其中东部14646万人,中部18828万人,西部10701万;若将二孩率控制在25%以下,涉及占全国56.5%(70238万)的人口,其中东部23529万人,中部25360万人,西部21349万人。

三、生育水平下降的“观念空间”

没有生育水平下降的“观念空间”,便不会有对生育水平下降“实在空间”的观察、认知和利用。如果说“实在空间”是回答生育水平能不能下降问题的话,那么,“观念空间”在很大程度上便在于解答与生育水平下降有关及由此带来的理论、实践困惑,消除贯彻稳定低生育水平的认识障碍。

(一)人口与发展

人口问题是个发展问题,是与生产力发展不足相联系的“人口压迫生产力”的问题;同时,发展问题也是个人口问题,如人口过多对发展的瓶颈和“人口浪潮”对发展成果的淹没。人口问题也是个环境问题,如“资源环境性贫困”;同时,环境问题也是个人口问题,如人口压力下的生态环境退化以及人口过多对环境恢复和生态重建的障碍。发展问题是个环境问题,如资源、环境对发展的基础地位、第一性作用和由此规定的发展的地域性;同时,环境问题也是个发展问题,如发展对治理环境的经济、技术支持。所以,必须从人口、资源、环境、经济的相互联系中去把握人口问题的本质,而不仅仅将其视为发展问题。将人口问题的本质只归因于发展问题在理论上是片面的,“人口问题是经济失败的另一种说法”即是其逻辑的结论。若如此,世界上便不存在经济成功的国家,因为每个国家都有各自的人口问题[4-5]。对人口问题本质的片面理解将导致对中国乃至全球人口压力和人类危机的严重性缺乏基本的认识。当前,既有对欧洲人口减少忧心的“人口冬天论”,又有对劳动力不足的警告,甚而出现“打破人口数量紧箍咒”和“走出人口数量陷阱”的呼吁[6]68-72,95-97。

(二)是“适度人口”还是“小人口”

对保证可持续发展的人口形态,以往关注的是理论上的“适度人口”和实践中能为土地承载力支持的人口。以追求“最大收益”为宗旨的“经济适度”指导思想显然是不能保障可持续发展的,因为它既不考虑经济增长的环境代价,又规定人口必须(适度)增长,而恰是单纯的经济和人口增长把人类推向困境的。

以“均衡原理”为指导、土地承载力为立论基础的“环境适度”指导思想虽然对增长作了限定而有利于缓解人与自然的矛盾,但在理论进而实践上的局限性使其同样难以担负起“拯救”地球和人类的重任。其一,与持续性有关的不是作为“环境适度”指导思想的“均衡”,而是“均衡态”的规模。文明多在人口经济处于高位均衡态即辉煌顶点时崩溃的原因即在于此。其二,“不对土地资源造成不可逆负面影响”,即不超越“不可逆退化点”的规定,使土地承载力关于稳定性的设定成了一种虚设:人口与环境的均衡呈间断性、非持续性,这既是生态环境稳定性与土地承载力反向变化的理论必然,也得到农业文明治乱以及兴衰循环史实的反复佐证。可见,一个能为土地生产力支持的人口并不一定能与环境保持持续的均衡[7-8]。

由是,中国必须以一个节欲、小规模、低耗散以及与环境保持低位均衡的人口——“小人口”作为自己的目标,为发展提供更大的自由度,给其他生命留下足够的生存空间,同时,避免“平衡原理”灾难性地自行贯彻。

(三)人口数量与年龄结构

权衡人口数量瓶颈与人口老龄化对发展的影响程度,是贯彻稳定低生育水平的又一重要理论和实践问题。合理人口年龄结构论者的主要观点是,严格的控制将加速人口老龄化进程,而人口老龄化又将带来一系列社会经济问题,特别是老年保障问题,并构成对社会经济发展的障碍。最严重的担心是严格控制外(“一对夫妻生一个孩子”)会导致“四二一”结构,因而主张调整生育政策,全面放开二胎生育。除了对“四二一”结构的严重关切(这种关切忽略了一个重要因素,即死亡率随年龄的推移而上升,而现实和各种预测的人口金字塔都排除了“四二一”结构的存在),合理人口年龄结构论者的观点不无正确,但分歧在于,该观点对人口老龄化的社会经济后果看得过于严重。人口老龄化在历史上与经济发展的并行不悖(欧洲)以及当代与发达经济(经济发达国家)的并存表明,人口老龄化从来都不是影响经济社会发展的主要原因;老龄化即是衰亡的观点是没有充分证据的,“谈老色变”也是没有必要的,而且一系列老龄问题也是可以缓解的;与之相对应的是,对庞大人口数量的严重性估计不足[9]209-216。从老龄化系数看(表1),中国为7%,大大低于欧美发达国家的11%—17%;从老年负担来看,半个世纪后每个老人对应的劳动年龄人口为2.6个,也高于欧洲国家。因此,必须坚持人口数量控制对年龄结构调整的优先性——人口数量控制第一,年龄结果调整第二[9]。

(四)是政策约束还是自发转变

1.“发展是最好的避孕药”与“节育是发展的前提”。作为欧洲人口革命历史经验的总结,“发展是最好的避孕药”是自发转变论自20世纪80年代以来在中国最早的理论依据,其最通俗的表达形式是,经济发展了,人口就会自然而然地降下来,所要表达的潜台词无疑是没有必要为控制人口兴师动众。事实上,发达国家之外的地区,死亡率下降的条件已经具备,而出生率自行下降的经济、社会、意识、观念等条件尚未完全具备。鉴于此,中国和发展中国家必须确立“节育是发展的前提”的共识,通过节制生育加速人口转变,为发展创造良好的人口环境。

2.市场并非万能的。作为计划经济万能论另一极端的市场经济万能论,是继“发展是最好的避孕药”后对计划生育政策约束力的又一冲击。有论者认为,计划生育源于计划经济而不能解决中国的人口问题;与市场经济相对应的家庭计划是中国计划生育的最佳形式,应用无约束力的家庭计划取代有约束力的计划生育(在计划生育适应市场经济而转轨的讨论中,该观点得到了一定程度的流传)。而事实是,有约束力的计划生育使中国在控制人口上取得了举世瞩目的成绩,无约束力的家庭计划则是许多发展中国家人口控制很不理想的重要原因。政策约束与家庭计划服务宗旨相结合,才是中国稳定低生育水平的必由之路。一些地区高估群众自愿程度而放松政策约束后出现的生育反弹,则进一步表明“约束力”对稳定低生育水平的必要性,尽管这种必要性将来会因新型生育文化的传播和生育观念的转变而有所弱化[4]。

(五)“侵权彷徨”、“生育福利”和“负债情结”

1.“侵权彷徨”。“侵权彷徨”指在节制生育受到侵权(主要是胎儿出生权和妇女生育权)指责时,一些人由于对人权的不了解而对计划生育是否侵犯了人权所产生的“困惑”⑦。事实上,除少数别有用心者外,指责者在很大程度上是“以其昏昏,使人昭昭”——同被指责者一样对人权的属性、层级特征、实施原则不大清楚。本文不就此问题展开讨论,但节制生育、堕胎和禁止智残人口生育显然是符合优生和人道的,也是人权实施的一种选择性贯彻。资源的有限性不可能使所有人权同时得到满足,于是便有了(整体的)生存权、发展权对(部分的)胎儿出生权、妇女生育权的优先性[9]67-75,78-83。

2.“生育福利”和“负债情结”。在生育受到限制的情况下,生育(政策内外的多育)成了一种对生育主体(个体、家庭)而言负荷着利益(对劳动力的需求、养儿防老等)的“福利”。与“生育福利”相联系的,则是“负债情结”。对独生子女来说,其家庭、父母为计划生育尽了义务,作了贡献,他们便有权生两个孩子,否则,便似乎亏欠了他们(笔者并不建议改变对独生子女的生育政策)。“生育福利”和“负债情结”形成的原因,是对多生带来的利益、“侵权彷徨”和节制生育于可持续发展根本性的认识不足。

四、稳定低生育水平

(一)“政策挤压”与“极限生育空间”的变形

“极限生育空间”是为了论证现行生育政策的负面效应而提出的,即一定时期人口在生育数量、生育时间、生育性别上不具弹性的最基本要求或最低限度的要求。当社会对生育的干预趋近“极限生育空间”时,所受到的阻力便愈大,而效果便愈小。有论者认为,中国农民的生育行为受两大因素影响:其一是经济利益层次上对劳动力的需求和养儿防老的思想;其二是精神需求,中国人对男性的偏好是一种“深层次精神需要,生命的永恒,家庭姓氏的永恒,正是通过后代的传递一代一代地轮回完成的,所以‘不孝有三,无后为大’是中国生育文化的核心之一”。如果满足农民“两孩至少有一男”的基本意愿,则总和生育率应为2.4(2.4防线),鉴于农村人口中党团员的带头作用,农民的“极限生育空间”被界定为与“两孩最好有一男”对应的2.0[6]254-256。

而严紧生育政策的挤压则造成了“极限生育空间”的变形:生育时间上的早育,生育性别上的男性选择,由此导致生育主体对政策的抵触乃至引发冲突[6]255-256。是故,出生人口性别比偏高及其负面社会影响,很大程度上是“生育政策强制”所导致的男性选择——“极限生育空间”变形的结果:如乡村出生人口的性别比,1980年为106.45,1989年即上升至112.23[6]254-263,359。

(二)出生人口性别比与“生育空间”

20世纪80年代以来,早婚早育的回潮和出生人口性别比的上升是不容置疑的,但在很大程度上将其归于严紧的生育政策则是站不住脚的。第一,“极限生育空间”变形并无理论依据和必然性,许多生育水平低于中国的发达国家并非如此,在中国则有浙江自20世纪90年代以来人口性别比的下降,以及吉林(出生性别比109,总和生育率1.44,下同)、黑龙江(107,1.35)、内蒙古(108,1.61)的例外[10][11]1696。第二,“极限生育空间”的乖谬在于对传统生育观念“不孝有三,无后为大”的合理化(经济、精神需求)、神圣化(生命的永恒、家庭姓氏的永恒)、神秘化(轮回),以及“极限生育空间”的刚性化和绝对化。传统生育观念既非封建主义的糟粕(男尊女卑除外),也并非永久合理(就其与出生人口性别比偏高相联系)和神秘的(根本不存在“轮回”),更不那么神圣。历史上人们在“不孝有三,无后为大”观念指导下生育的部分子孙,到头来无不为周期性的战争、饥荒、疾疫所消灭。当此时(大规模、高位均衡态),民族的永存是艰难的,个人和家庭姓氏的永恒也只能是一种“空想”。而被视为挤压“极限生育空间”并使之变形的严紧的生育政策,却正是通过对自由生育下人口与环境保持平衡所必需的饥荒、疾疫、战争的替代,成了民族永存的必由之路。

出生人口性别比的偏高,从理论看是一个与数量无关的问题;从宏观的现实看,也不必然与计划生育“政策挤压”形成的狭小“生育空间”即低的总和生育率有联系,而是呈现另外的图景[10][11]1696。狭小的“生育空间”不一定引起出生人口性别比上升;“生育空间”越大,出生人口性别比越高⑧。

出生人口性别比偏高的根源显然是在“男孩偏好”传统生育观念下对生育的人为干预(如B超)。出生人口性别比随孩次率的陡升即是最有力的证明:一孩正常为107.12,大于等于二孩则急剧升高——二孩151.92,三孩160.30、四孩161.42、大于等于五孩148.79⑨[11]1681-1683。而大的“生育空间”则与这种干预相关联,如高总和生育率与高出生人口性别比在江西(138,2.44)、海南(135,2.43)和广西(128,2.46)的并存。与民族生育文化密切相关的西藏等5个人口单元出生人口性别比的正常则表明,大的“生育空间”只是为出生人口性别比的偏高提供了可能——人为干预的条件,并不必然带来出生人口性别比的偏高,故通过提高出生率来降低出生人口性别比只能是缘木求鱼。问题解决的根本在于严格执行现行生育政策,并大力弘扬新型生育文化;认识缩减人口对中国发展的必要性、紧迫性和根本性;努力提高妇女社会地位,解决好独生子女(特别是独女)户的养老问题;通过立法禁止非医学需要的胎儿性别鉴定和选择性终止妊娠问题。

(三)稳定低生育水平:东西同降

稳定低生育水平仍然是一个长期的战略任务:这既在于中国人口转变从理论到实践都未完成(按照人口“零增长”、负增长尺度和与发达国家的比较),又在于缩减庞大人口数量的必需,即使人口转变已经完成。

关于稳定低生育水平,尚有四个相互关联的问题需要明确:其一,稳定低生育水平的实质是降低生育水平,还是就其词意而言的“稳定”低生育水平,或两者兼而有之;其二,稳定低生育水平是长期的历史使命,还是一定时期的目标决策;其三,降低生育水平是全国性的,还是只与西部有关;其四,生育水平下降的必要性与可能性的关系。

从表1可知,欧洲(不计苏联)是世界人口最稠密的地区之一,每平方公里230人的德国,则是欧洲高人口密度国家之一。在中国(除港澳台地区),高出或数倍于此值的有江苏、山东、河南、安徽、浙江、广东、河北、湖北、湖南、辽宁、福建和江西等12个省区,其中7个属东部,5个在中部,江苏最高703人,为德国的3.06倍。德国的耕地人口密度为每平方公里691人,在欧洲亦属很高。高出或数倍于此值的有福建、广东、浙江、湖南、江苏、江西、四川、湖北、河南、山东、安徽、广西、海南、辽宁、河北、贵州、青海、西藏、陕西和山西等20个省区,其中东部8个,中部和西部各6个,福建最高2311人,为德国的3.34倍。上述情况表明,仅就人口密度而言,中国大多数省区人口对环境的压力都显著高于欧洲乃至世界大多数国家。

为了极大地、普遍地减轻人口压力,中国只能追求一个小规模的人口,并在“零增长”后实施负增长战略。由此,稳定低生育水平首先便在于降低生育水平,同时保证生育水平的稳定;稳定低生育水平不只是为确保峰值人口在20世纪三四十年代不超过15亿人口的目标决策,更是一个须持续数百年的历史使命;也不只涉及生育水平较高的西部,更是同时与中部和东部有关。就人口目标而言,要降低东部、中部的生育水平;从出生率、孩次率、自增率的分布差异看,也要降低东部、中部的生育水平。如果只有西部而没有占人口70%以上东部、中部的降低,稳定低生育水平将在很大程度上失去其本意,中国人口目标便会成为泡影。稳定低生育水平所规定的应是“东西同降”,而不是“东稳西降”。

最后要强调的是,如深切认识到生育水平下降对中国的根本性,就会促使人们尽可能地使其降低;把生育水平下降的必要性与可能性混为一谈,用不可能性否定必要性是对必要性缺乏认识的一种表现,其结果只能是放弃降低生育水平的努力,贻误稳定低生育水平目标的贯彻。

注释:

① 参见中国人口信息研究中心2000年编译和编印的《2000年世界人口数据表》。

② 参见《中共中央、国务院关于加强人口与计划生育工作稳定低生育水平的决定》(中发〔2008号〕,http://law.baidu.com/pages/chinalawinfo/2/71/ede690e34d5c2712712892c6d21998c7_0.html。

③ 《中国可持续发展战略报告》认为:2030年人口数量实现“零增长”(时人口15—16亿)意味着中国的可持续发展迈入了第一级门槛,并为跨越第二级(物质和能量消耗速率“零增长”)、第三级(生态和环境恶化速率“零增长”)战略台阶创造了条件。参见中国科学院可持续发展研究组《中国可持续发展战略报告(1999)》,(北京)科学出版社1999年版,第84-97、145-146页;中国科学院可持续发展研究组《中国可持续发展战略报告(2000)》,(北京)科学出版社2000年版,第49-59页。

④ 参见《中共中央、国务院关于加强人口与计划生育工作稳定低生育水平的决定》(中发〔2000〕8号),http://law.baidu.com/pages/chinalawinfo/2/71/ede690e34d5c2712712892c6d21998c7_0.html。

⑤ 数据来源于国家计划生育委员会计划财务司、中国人口信息研究中心2000年编印《人口与计划生育工作常用数据手册(2000)》;于学军、杨书章《从21世纪上半叶我国人口变动趋势看稳定低生育水平的重要性和艰巨性》,载《人口研究》2000年第2期,第1—8页;国家统计局编《中国统计年鉴(2000)》,(北京)中国统计出版社2000年版,第96页。下文如无特殊说明,所引文献皆来源于此。

⑥ 除港澳台地区,东部包括上海、北京、天津、辽宁、江苏、浙江、福建、山东、河北、广东、海南;中部包括吉林、黑龙江、湖北、湖南、河南、安徽、山西、江西;西部包括重庆、陕西、内蒙古、四川、广西、甘肃、宁夏、新疆、云南、青海、贵州、西藏。

⑦ 作为“侵权彷徨”存在的佐证,《人口与计划生育法》在奖励独生子女家庭的同时,把“丁克家庭”(放弃生育的家庭)排除在外。

⑧ 以110为出生人口性别比合理与偏高的界限,2000年中国除港澳台地区外的31个省级人口单元中,有8个正常,23个偏高。在人口出生性别比小于110的8个省级人口单元中,5个单元的“生育空间”较大,分别为西藏(出生人口性别比97,总和生育率3.28,下同)、青海(103,2.53)、贵州(106,3.43)、新疆(107,2.53)、宁夏(108,2.43);3个单元的“生育空间”则是狭小的,分别为吉林(109,1.44)、黑龙江(107,1.35)和内蒙古(108,1.61)。出生人口性别比大于110的23个省级人口单元呈“生育空间”扩大、出生人口性别比分布概率上升的趋势。从总和生育率看,<1.5、1.5-2.0、≥2.0(≥2.4)的省级人口单元各为7、7、9(5)个,分别占30.43%、30.43%和39.13%(21.74%),也即出生人口性别比越高,对应的“生育空间”便越大。

⑨ 出生人口性别比(也称第二性别比)指每100名出生女婴对应的出生男婴数。因男性低于女性的抗逆性,从而高于女性的死亡率,出生人口性别比低于胎儿性别比(第一性别比)。出生人口性别比从第二孩开始的反常陡升,是人们反自然行为的结果,如选择性堕胎、溺女婴和瞒报(生女儿不报)。

参考文献:

[1]原华荣:《“小人口”与可持续发展》,《人口研究》2002年第1期,第49-51页。[Yuan Huarong,“‘Small Population' and Sustainable Development, ”Population Research, No. 1(2002), pp.49-51.]

[2]中国科学院可持续发展研究组:《中国可持续发展战略报告(1999)》,北京:科学出版社,1999年。[Chinese Academy of Sciences Sustainable Development Research Group, Report on Chinese Sustainable Development Strategy (1999),Beijing: Science Press, 1999.]

[3]于学军、杨书章:《从21世纪上半叶我国人口变动趋势看稳定低生育水平的重要性和艰巨性》,《人口研究》2000年第2期,第1-8页。[Yu Xuejun & Yang Shuzhang, “Importance and Arduousness of Stabilizing China's Low Fertility Rate from the Perspective of Its Population Trends in First Half of 21st Century,”Population Research, No.2(2000),pp.1-8.]

[4]原华荣、吴玉平:《论人口、体制和节制生育》,《人口与经济》1994年第5期,第40-43页。[Yuan Huarong & Wu Yuping, “On Population, System and Birth Control, ” Population and Economics, No. 5(1994),pp.40-43.]

[5]原华荣:《人口数量的有关问题》,《浙江大学学报(人文社会科学版)》2008年第3期,第14-25页。[Yuan Huarong, “Some Issues on Population,” Journal of Zhejiang University (Humanities and Social Sciences), No.3(2008),pp.14-25.]

[6]李建新:《转型期中国人口问题》,北京:社会科学文献出版社,2005年。[Li Jianxin, Chinese Population Problem in the Course of the Social Transformation, Beijing: Social Sciences Academic Press, 2005.]

[7]原华荣:《“适度人口”的分野与述评》,《浙江大学学报(人文社会科学版)》2002年第6期,第11-19页。[Yuan Huarong, “Review on Components of 'Proper Population',” Journal of ZhejiangUniversity (Humanities and Social Sciences), No.6(2002),pp.11-19.]

[8]原华荣、周仲高、黄洪林:《土地承载力的规定和人口与环境的间断平衡》,《浙江大学学报(人文社会科学版)》2007年第5期,第114-123页。[Yuan Huarong, Zhou Zhonggao & Huang Honglin, “The Rule on Land Carrying Capacity and the Discontinuous Balance of Population and Environment,” Journal of Zhejiang University (Humanities and Social Sciences), No.5(2007),pp.114-123.

[9]原华荣:《人口与发展》,兰州:兰州大学出版社,2005年。[Yuan Huarong, Population and Development, Lanzhou: Lanzhou University Press, 2005.]

[10]王金营、何云艳、王志成等:《中国省级2000年育龄妇女总和生育率评估》,《人口研究》2004年第2期,第20-28页。[Wang Jinying, He Yunyan & Wang Zhicheng, et al, “The Total Fertility Rate Evaluation on Chinese Provincial Fertile Women in 2000, ”Population Research, No.2(2004),pp.20-28.]

[11]国务院人口普查办公室、国家统计局人口和社会科技统计司:《中国2000年人口普查资料》下册,北京:中国统计出版社,2002年。[State Council Census Office, Population and Social Science and Technology Statistics Department of National Bureau of Statistics, Chinese Census Data in 2000(Ⅲ),Beijing: China Statistics Press, 2002.]