内容提要:本文基于信息不完全的前提假设从“生产风险”和“交易风险”两个方面对Yang和Ng(1995)的企业交易效率演进模型进行了扩展,并证明出国有企业低效率的临界交易效率条件:当交易效率较低时,生产风险成本较高,那么国有企业的产权安排将因为有利于节约生产风险成本而促进经济增长;反之,交易风险成本较高,于是民营企业将因为有利于节约交易风险成本而促进经济增长。进一步,本文利用面板门限技术和1985-2009年的省级面板数据对上述命题进行了验证,结论很好地验证了上述思想。这就意味着谨慎看待国有企业双重效率损失(本身的低效率和进一步的增长拖累)的重要性,国有企业的低效率需要以市场(交易效率)的高效率为前提,即:当存在着市场失灵或缺失时,国有企业仍旧不失为一种有效率的产权结构并促进经济增长。

关键词:生产风险/交易风险/产权结构/交易效率作者简介:李勇,王满仓,西北大学经济管理学院;高煜,西北大学经济管理学院。

一、引言

对于国有企业效率研究的文献可谓是汗牛充栋,但其所得出的研究结论确实惊人地相似:我国国有企业的生产率虽然在改革之后取得了较快的发展,但与私营、外资及其他非国有企业相比较,国有企业的全要素生产率仍然偏低(Li,1997;Bai, et al.,1997;Kong, et al.,1999;Zheng,2003;刘小玄,2003)。进一步,由于国有企业的低效率,还会造成公共服务以及投资上的“挤出效应”,并进而形成对长期经济发展的“增长拖累”(刘瑞明、石磊,2010)。于是,国有企业的产权改革势在必行,并进而成为改革开放30年来中国发展奇迹的一个重要原因。然而,上述关于增长拖累这一命题却是建立在国有企业低效率这一基础上的,但国有企业真的是低效率的吗?新近的研究(张晨、张宇,2011;马荣,2011;洪功翔,2010;郝书辰、陶虎等,2011)却对国有企业低效率这一命题本身提出了质疑,上述作者认为在国有企业的产权改革已经取得了巨大成效的前提下,继续强调国有企业低效率已经显得不合时宜,统计资料也表明国有企业在全要素生产率方面已经超过了私营、外资等非国有企业。于是,如果说国有企业低效率这一研究命题值得商榷的话,那么关于国有企业的增长拖累是否成立便值得我们进一步讨论了。无独有偶,国外学者关于所有制与企业经济绩效的研究同样未能取得令人信服的一致结论,这其中既包括所有制与经济绩效相关的结论①(Dewenter and Malatesta,2001;Boardman and Vining,1989),也包括所有制与经济绩效不相关的结论(Kole and Mulherin,1997;Vickers and Yarrow,1999),同时,Tian(2001)的研究还认为所有制与经济绩效存在着U型关系。于是,在改革开放30年后的今天,我们仍旧有必要回到国有企业低效率这一命题上来对此重新加以审视,并谨慎地看待增长拖累,从而对国有企业的发展以及当前存在的国进民退这一趋势做出更加公正、合理的评判。

要对国有企业做出公正、合理的评价,我们首先需要重新回到导致国有企业低效率的原因上来,传统认为国有企业低效率的观点主要包括“产权论”(张维迎,1999)、“政策性负担论”(林毅夫等,1997)和“隐性契约论”(张军,1994)。其中,“产权论”认为国有企业低效根源于国家所有制下引发的一系列委托代理问题和效率损失;“政策性负担论”认为在国家赶超战略实施中国有企业承担了大量政策性负担,从而产生了逆向选择问题和软预算约束,导致效率低下;“隐性契约论”则从国家和国有企业的隐性契约出发,认为国家不能做到退出该合约关系,从而无法约束国有企业,导致国企选择低效率并迫使国家无法放弃低效的国有企业。这3种理论是互补的,都为理解国有企业低效提供了重要思路,而且从政策含义上讲,它们导出的基本政策指向是一致的,都是改革国有企业,提高经济绩效,建立公平公正的市场经济体制。上述文献以新自由主义经济学的产权和治理理论为基础,得出企业经理人的“道德风险”约束所引起的效率损失,进一步得出了国有企业低效率以及增长拖累的推论。但企业经理人的道德风险约束是在企业已经建立的前提下才进行讨论的,如果企业尚未建立,那么讨论企业经理人的道德风险约束显然不再有意义。在企业建立的过程中,由于“生产风险”所引起的“逆向选择”约束将成为企业建立以及选择何种产权结构的重要因素(拉丰、马赫蒂摩,2002)②。很显然,新自由主义产权和治理经济学忽略了由于生产风险所引起的效率损失对于企业产权结构的影响,从而使所得出的研究结论(“国有企业低效率”)有失偏颇③。进一步,笔者认为:要想正确的评价国有企业效率以及其对于经济增长的作用,需要从企业产生的逻辑以及更加现实的经济环境——“逆向选择”约束和“道德风险”约束综合加以考察。

本文的边际贡献在于基于信息不完全的假设前提对Yang和Ng(1995)的企业交易效率演进模型进行扩展,得出不同经济环境下企业的最优产权结构,同时我们还利用新近发展的非线性技术(门限回归模型)对上述命题进行验证。本文剩余部分的结构安排如下:第二部分介绍本文的理论模型;第三部分基于门限回归模型对提出的命题进行验证;第四部分则是我们的结论性评述。

二、理论模型

由上所述,要想对国有企业效率以及其对经济增长的作用进行公正、合理的评价,首先需要明确国有企业的企业属性。对于企业产生的原因,Coase(1960)认为,价格机制的运行存在着交易成本,企业组织的运行则存在着组织成本。当交易成本过大时,企业便利用行政命令的方式对价格机制进行替代;反之,则利用价格机制对行政命令的方式进行替代,而企业的最优边界便决定于企业的组织成本与交易成本相等的临界点。但是Cheung(1974,1983)则不同意交易成本对于企业和市场最优边界的决定作用,作者认为:企业和市场从本质上并无差别,企业只是以生产中间产品的劳动力市场替代了中间产品市场。当中间产品的交易效率小于生产中间产品劳动力的交易效率时,企业便会出现。进一步,Yang和Ng(1995)则形式化了上述逻辑,但Yang和Ng(1995)的企业交易效率演进模型是以信息对称为假设前提的,这与现实的经济环境存在着很大出入。在现实经济环境中,企业不仅面临着“生产风险”,同时还面临着“交易风险”。其中,生产风险是指当企业面临着高成本(高收益)但风险很高的项目时会趋向于选择低成本(低收益)但风险很小的项目;交易风险是指当经理人面临高努力(高回报)但受到机会主义威胁的时候会选择低努力(低回报)但不会受到机会主义威胁的努力水平。生产风险源于中间产品的外部性和投资者的信息不完全,交易风险源于中间产品生产者努力水平的不可观测性与投资者—经理人信息不对称。于是,本文扩展了Yang和Ng(1995)的企业交易效率模型,在其基础上提出一个内生生产风险和交易风险的企业交易效率动态演进模型,证明不同经济环境下企业产权安排的决定因素④。

(一)模型假设

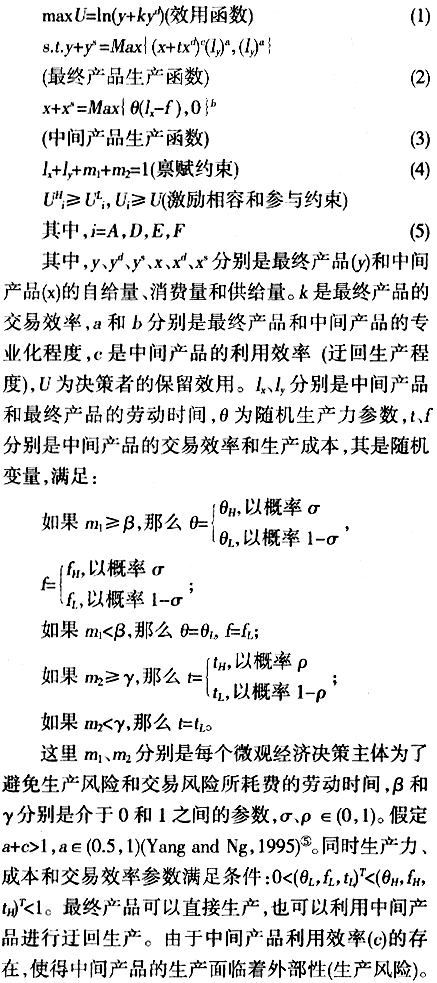

假设在这样一个经济体中,存在着M个事前完全相同的微观经济主体,M是一个连续统。在这个连续统中,每个生产者—消费者有如下的迂回生产体系:

由于中间产品生产者努力程度的不可观测性使得中间产品的生产面临着交易风险。基于本文的研究目的和文献的通常做法,最终产品的生产风险和交易风险则被忽略。中间产品的生产风险和交易风险构成了信息不完全。另外,我们假定存在着以社会福利最大化为决策目标的政府,其作为最终产品生产者的代表通过一次性税收(T)对中间产品的外部性进行补贴,且由于父子关系和甄别成本的存在,我们假定与民营企业相比,国有企业更容易得到政府的补贴⑥。

(二)模型求解

根据本文定理和本文的分析目的,我们以最终产品和中间产品的生产已经出现为逻辑起点,分析企业已经出现的两种结构:国有企业生产结构(S)和民营企业生产结构(P),每种结构中包含避免交易和生产风险(H)和不避免交易和生产风险(L)两种模式。在国有企业生产结构(S)中,最终产品生产者(投资人)不能鉴别经理人的努力程度,从而不能支付高工资,使得企业面临着交易风险,但国有企业却有获得补贴的比较优势;与之相对应,在民营企业生产结构(P)中,中间产品生产者(投资者)由于掌握了企业的最终剩余索取权,从而可以很好地避免交易风险,但却在接受补贴方面相较于国有企业则不具有

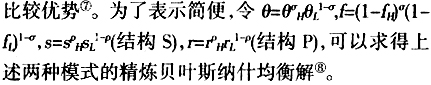

1.国有企业生产结构(S)

2.民营企业生产结构(P)

国有企业生产结构(S)虽然避免了生产风险成本,但也因为交易风险成本的存在而使国有企业的生产结构存在着缺陷。随着微观经济主体的日益成熟,外部性的重要作用逐步下降(姚洋、郑东雅,2008),生产风险成本与交易风险成本此消彼长,那么将剩余索取权赋予中间产品生产者,并进一步雇佣最终产品生产者的民营企业生产结构(P)出现(其有利于解决中间产品生产者的努力水平问题)。这时中间产品生产者具有剩余索取权,最终产品的交易方式由最终产品的劳动力市场所代替(其交易效率也由t变为r)。重复结构S的求解方式,可以最终民营企业最终的效用水平

为:

为:

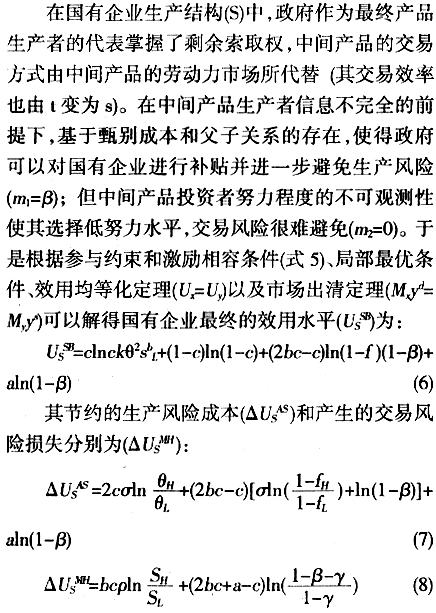

可以发现:当交易效率较低时(k<

,分工经济还未充分展开,围绕现代市场经济构建的法律体系还未建成,政府职能也未界定明确,尤为重要的是,现代市场经济所需要的成熟微观经济主体尚未形成,那么生产风险引起的效率损失便占据了主要方面。很显然,此时制约企业经济绩效的便不再是经理人的努力水平问题,而是怎样在原始市场经济中避免私人投资不足以及技术外溢性问题(生产风险),因此将生产风险转嫁给政府(或者是全体人民)的国有企业生产结构无疑更具比较优势。此时国有企业节约的生产风险成本大于民营企业节约的交易风险成本

,分工经济还未充分展开,围绕现代市场经济构建的法律体系还未建成,政府职能也未界定明确,尤为重要的是,现代市场经济所需要的成熟微观经济主体尚未形成,那么生产风险引起的效率损失便占据了主要方面。很显然,此时制约企业经济绩效的便不再是经理人的努力水平问题,而是怎样在原始市场经济中避免私人投资不足以及技术外溢性问题(生产风险),因此将生产风险转嫁给政府(或者是全体人民)的国有企业生产结构无疑更具比较优势。此时国有企业节约的生产风险成本大于民营企业节约的交易风险成本 ,国有企业的交易风险损失小于民营企业的生产风险损失

,国有企业的交易风险损失小于民营企业的生产风险损失 。同时,国有企业因为能够避免私人投资不足以及技术外溢性问题,所以在经济发展的初期阶段具有高成本高收益的风险项目便得以选择,如果在辅之以合理的政府干预和产业支持政策,那么现实经济便因为避免生产风险而实现了合理的经济增长,这也正是“三位一体”制度安排的合理性所在(林毅夫等,1997)。

。同时,国有企业因为能够避免私人投资不足以及技术外溢性问题,所以在经济发展的初期阶段具有高成本高收益的风险项目便得以选择,如果在辅之以合理的政府干预和产业支持政策,那么现实经济便因为避免生产风险而实现了合理的经济增长,这也正是“三位一体”制度安排的合理性所在(林毅夫等,1997)。随着交易效率的演进(k>

)和分工经济的充分展开,市场经济逐步完善和成熟,与之相配套的各项法律法规也逐步建成,政府干预经济的手段也日益规范化,现代市场经济所需要的微观经济主体也日益活跃和成熟,传统市场经济向现代市场经济迈进。那么一个很自然的结构便是:中间产品生产者的信息不完全逐渐减弱,经理人努力水平对于企业效率的提升日益重要,导致交易风险逐渐取代生产风险成为效率损失的主要层面,制约企业经济绩效的主要方面已经从生产风险约束转为了交易风险约束,那么将剩余索取权赋予中间产品生产者以解决交易风险的民营企业生产结构(P)便成为一种次优选择。此时民营企业节约的交易风险成本大于国有企业的生产风险成本

)和分工经济的充分展开,市场经济逐步完善和成熟,与之相配套的各项法律法规也逐步建成,政府干预经济的手段也日益规范化,现代市场经济所需要的微观经济主体也日益活跃和成熟,传统市场经济向现代市场经济迈进。那么一个很自然的结构便是:中间产品生产者的信息不完全逐渐减弱,经理人努力水平对于企业效率的提升日益重要,导致交易风险逐渐取代生产风险成为效率损失的主要层面,制约企业经济绩效的主要方面已经从生产风险约束转为了交易风险约束,那么将剩余索取权赋予中间产品生产者以解决交易风险的民营企业生产结构(P)便成为一种次优选择。此时民营企业节约的交易风险成本大于国有企业的生产风险成本 ,民营企业的生产风险损失小于国有企业的交易风险损失

,民营企业的生产风险损失小于国有企业的交易风险损失 。另外,在交易风险取代了生产风险成为效率损失的首要层面的前提下,国有企业产权结构的低效率成为一种必然(具体表现为政策性负担以及代理成本等方面)。另外,国有企业的低效率还造成了对于地区公共服务的挤出效应和民营经济的举步维艰,即:增长拖累(刘瑞明、石磊,2010),此时市场化和产权改革便显得尤为重要,并成为实现经济持续发展的必要条件,这也是改革开放以来“中国经济增长奇迹”能够实现的重要原因。

。另外,在交易风险取代了生产风险成为效率损失的首要层面的前提下,国有企业产权结构的低效率成为一种必然(具体表现为政策性负担以及代理成本等方面)。另外,国有企业的低效率还造成了对于地区公共服务的挤出效应和民营经济的举步维艰,即:增长拖累(刘瑞明、石磊,2010),此时市场化和产权改革便显得尤为重要,并成为实现经济持续发展的必要条件,这也是改革开放以来“中国经济增长奇迹”能够实现的重要原因。因此,既然国有企业的低效率以及增长拖累需要以交易效率的高效率为前提,那么据此我们可以进一步推论:如果国有企业的效率为正,说明节约的生产风险成本大于损失的交易风险成本,其净效应为正,那么便有利于经济增长;反之,说明节约的生产风险成本小于损失的交易风险成本,净效应为负,则不利于经济增长,进而形成增长拖累。

基于上述分析可以得出如下命题。

命题1:当交易效率较低时,由于生产风险引起的效率损失占据了效率损失的主要方面,那么国有企业的生产结构将成为次优的产权安排,从而促进经济增长;随着交易效率的演进,一旦超过了临界点

,生产风险成本将逐渐被交易风险成本所替代,并进一步成为效率损失的主要方面,那么民营企业的生产结构将成为次优的产权安排,进而促进经济增长。

,生产风险成本将逐渐被交易风险成本所替代,并进一步成为效率损失的主要方面,那么民营企业的生产结构将成为次优的产权安排,进而促进经济增长。三、实证检验

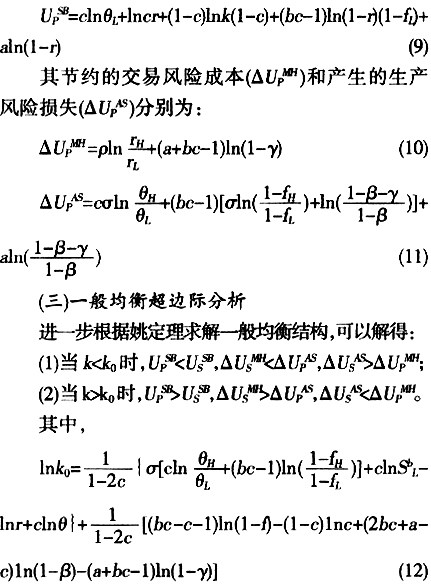

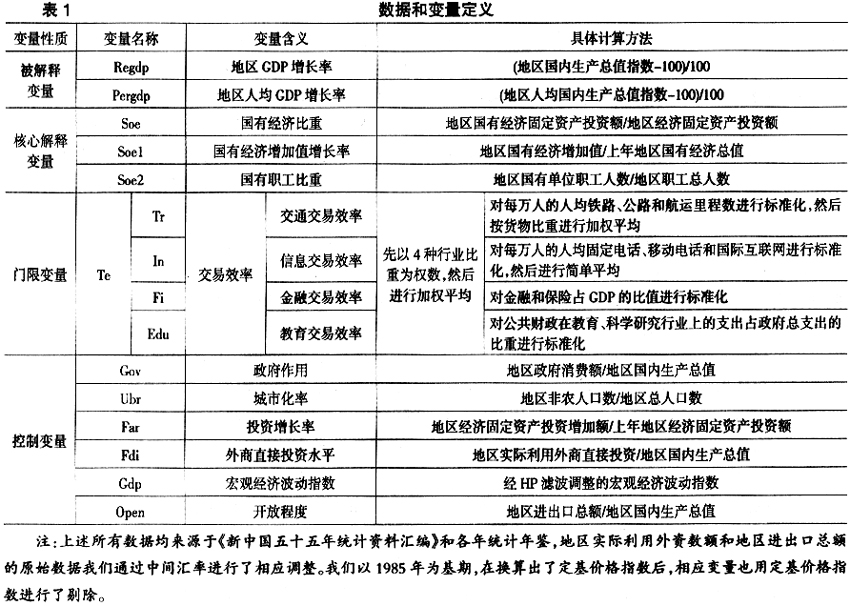

由上所述,本文得出了国有企业低效率及其增长拖累的临界交易效率条件⑨,进一步利用新近发展起来的门限回归模型对上述临界交易效率条件进行验证。本文选取了1985-2009年中国内地29个省(直辖市、自治区)非平衡面板数据构造变量,其定义和计算方法如表1所示。

(一)数据和变量定义

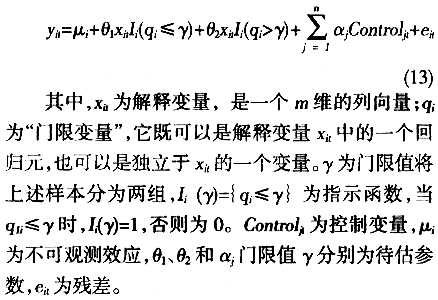

本文选取“地区GDP增长率”(Regdp)和“地区人均GDP增长率”(Pergdp)为因变量反映地区经济增长。选取国有经济比重(Soe)、国有经济增加值增长率(Soe1)和国有职工比重(Soe2)作为核心解释变量反映国有企业效率(刘瑞明、石磊,2010;洪功翔,2010)。选取交易效率作为门限变量验证所有制与经济增长的非线性关系,具体计算方法参见表1⑩。为了控制其他影响经济增长的重要因素,参照传统研究文献的做法,本文选取政府作用(Gov)、城市化率(Ubr)、投资增长率(Far)、外商直接投资水平(Fdi)、宏观经济波动指数(Gdp)以及开放程度(Open)等8个指标作为控制变量,但教育水平被笔者舍弃,其原因在于教育水平对于经济增长的作用我们已经在交易效率指数中进行了反映。基本的描述性统计结构如表2所示。

(二)检验模型

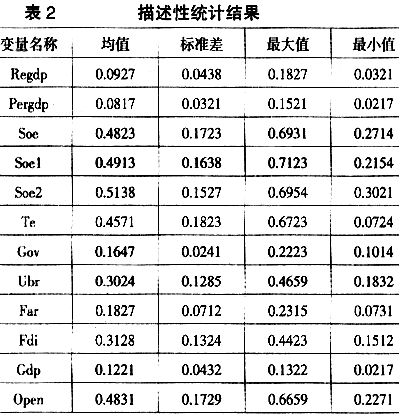

面板门限回归模型是近年来发展起来的非线性计量经济学模型,是对“分组检验方法”的重要扩展。根据Hansen(1996,1999,2000)的研究结果,本文以下提出存在一个门限的面板门限回归模型:

(三)面板门限模型估计结果

在估计门限值时,需要运用“格子搜索”(grid search)进行寻找。我们首先对计算出的交易效率数据进行升序排列,并根据Hansen(2000)的建议忽略掉前后各约10%的观测值,然后选取不同的交易效率值作为门限值进行估计并获取其残差。接着按照残差平方和最小原则找到门限估计值后,利用自助抽样法模拟似然比检验统计量及其临界值(本文重复次数为3000次)以进一步检验是否存在着门限效应,门限效应检验的具体结果如表3所示。

表3的门限效应表明:交易效率(Te)搜索到的第1个门限估计值是0.1832,其对应的残差平方和(

=170.32)达到最小,门限检验的F统计量为30.0817,P值为0.0023,拒绝了无门限效应的原假设,然后进行似然比检验,LR统计量为3.0723,通过了1%的显著性水平检验,表明

=170.32)达到最小,门限检验的F统计量为30.0817,P值为0.0023,拒绝了无门限效应的原假设,然后进行似然比检验,LR统计量为3.0723,通过了1%的显著性水平检验,表明 =0.1832的有效性。紧接着固定第1个门限值(0.1832),继续利用“格子搜索”寻找第2个门限变量,得到相应的门限值

=0.1832的有效性。紧接着固定第1个门限值(0.1832),继续利用“格子搜索”寻找第2个门限变量,得到相应的门限值 =0.4827,其对应残差平方和为

=0.4827,其对应残差平方和为 =142.15;进行门限检验,得到的F统计量为15.9924,P值为0.0147,拒绝只存在1个门限的假设,然后进行似然比检验,LR统计量为5.3214,表明了第2个门限结果的真实性。于是继续进行搜索第3个门限值,其值为0.1153,此时对应的F统计量为8.3842,P值为0.1577,拒绝存在3个门限的假设。于是我们确定存在两个门限值,分别为0.1832和0.4827。

=142.15;进行门限检验,得到的F统计量为15.9924,P值为0.0147,拒绝只存在1个门限的假设,然后进行似然比检验,LR统计量为5.3214,表明了第2个门限结果的真实性。于是继续进行搜索第3个门限值,其值为0.1153,此时对应的F统计量为8.3842,P值为0.1577,拒绝存在3个门限的假设。于是我们确定存在两个门限值,分别为0.1832和0.4827。于是,在确立了相应的门限估计值后本文建立相应的面板门限方程,并利用Mathlab7.0对模型进行估计,结果如表4所示。

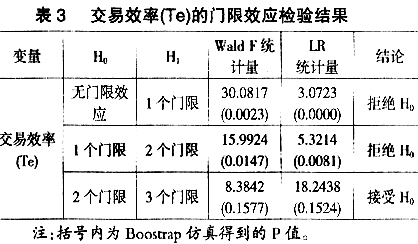

根据表4可以发现:模型的判定系数(R2)在50%~70%左右,表明模型良好的解释力度。从地区经济增长率的回归结果来看,核心解释变量均存在着较为明显的门限效应,且系数均通过了1%的显著性水平检验。核心解释变量的回归结果表明:

(1)当交易效率小于0.1832时,市场还不完善,同时还缺乏成熟的微观经济主体,相应的分工经济也尚未充分展开,此时国有企业的产权结构由于能从政府方面获得补贴,从而能够很好地弥补生产风险,交易风险虽然存在但却不太重要,于是国有企业的产权安排便成为早起经济发展阶段(市场不成熟时)的重要动力,其回归系数(Soe、Soe1和Soe2)分别为0.1715、0.2132和0.1321。

(2)随着交易效率的演进(交易效率位于0.1832和0.4827之间时)和分工经济的充分展开,市场成熟度逐步上升,微观经济主体逐渐成熟,生产风险的重要性和国有企业对于经济增长的积极作用逐步下降,系数分别降低至0.0632、0.0748和0.0417。

(3)随着交易效率的继续演进并超过临界点0.4827时,市场已经逐步完善,微观经济主体充分成熟,生产风险的重要性进一步下降并日益被交易风险所取代,此时国有企业因为无法避免交易风险成本而成为低效率的产权安排,那么国有企业的低效率及其对于经济发展的增长拖累便不难理解了。从模型上来看,核心解释变量的系数由正转负,分别为-0.0723、-0.1231和-0.1627。

另外,控制变量的回归结果中,政府作用(Gov)对于经济增长的系数为负,表明过高的政府干预对于经济发展的负面影响,投资增长率(Far)和宏观经济波动指数(Gdp)对于地区经济增长的系数为正,实际利用外资和开放度的系数未通过显著性水平检验(11),控制变量的回归结论与刘瑞明、石磊(2010)等的研究结果基本一致。地区人均GDP增长率的回归结果与地区GDP增长率回归结果相似,故本文不再详述。

(四)稳健性检验

通过面板门限估计结果,本文证实了国有经济对于地区经济增长的非线性关系。但模型中核心解释变量、控制变量与被解释变量的双向因果关系可能引起面板门限回归模型估计的偏误。鉴于上述缘由,我们的稳健性检验包括3部分:(1)去掉控制变量后直接运用门限面板技术对核心控制变量与被解释变量进行回归,以消除控制变量的内生性;(2)基于Kremer(2009)的研究结论,利用控制变量、核心解释变量与被解释变量进行面板门限GMM估计,以消除核心解释变量与被解释变量的内生性;(3)去掉控制变量后利用核心控制变量与被解释变量进行面板门限GMM估计,进一步解决控制变量、核心解释变量与被解释变量的内生性问题。

首先,本文去掉控制变量后直接利用门限回归模型进行估计,结论表明:去掉控制变量后,核心解释变量与被解释变量的估计结果与理论预期仍旧一致。但鉴于篇幅所限,本文不再详述。

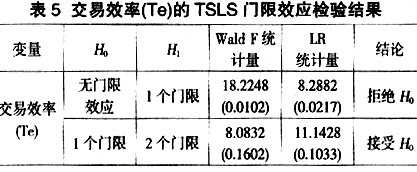

其次,我们基于Kremer等(2009)的研究结论进行面板门限GMM估计。在进行面板门限GMM模型的估计前,首先需要依据Caner和Hansen(2004)所提出的研究方法运用TSLS方法(以交易效率的滞后一期和二期为工具变量)搜索到门限值,具体结果如表5所示。

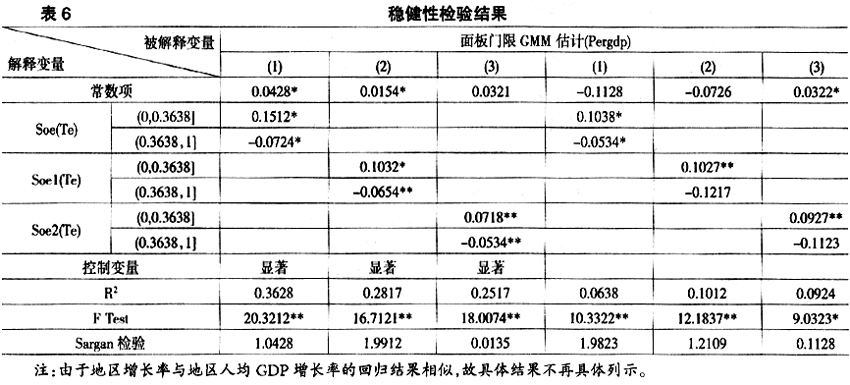

表5的TSLS门限效应检验结果表明模型只存在一个门限值0.3638,进一步的F检验和LR统计量也证实了只存在一个门限值的结论。在搜索到相应的门限值后,Kremer等(2009)通过Arellano和Bover(1995)所提出的前向正交离差转换(forward orthogonal deviation transformation)来消除不可观测效应(μi)和内生性。于是基于内生机制变量的滞后项与内生解释变量不相关的研究前提,本文分别以内生解释变量(Soe、Soe1和Soe2)的滞后一阶和二阶为工具变量对利用门限值分割的样本进行面板门限GMM估计,结果如表6所示。

为了消除核心解释变量与被解释变量的内生性,本文利用表1所提供的数据直接进行面板门限GMM估计,估计结果大部分显著,Sargan检验也说明了工具变量的有效性,但模型的解释力度有所下降。

综上所述,不论是剔除控制变量后的面板门限估计还是进一步的面板GMM估计,系数的方向却与表4的估计结果相似,表明国有企业的低效率是以交易效率的高效率为前提的,否则,国有企业的低效率及其对于经济发展的“增长拖累”很难成立,进一步表明了本文结果的稳健性。

上述研究结果证实了国有企业的“低效率”需要以交易效率的“高效率”为前提。一方面,传统研究从市场失灵角度说明国有企业存在的必要性,根据我们的研究结论,市场失灵真实反映了生产风险较大和交易效率较低的低水平分工模式。此时,即使交易风险所引起的代理成本存在,其也被避免生产风险的收益所抵消(例如模糊产权以及兼顾其他就业、社会福利以及隐性担保的模式),从而避免了产权论、政策性负担论和隐性负担论,只能解释国有企业低效率的偏误;另一方面,产权论、政策性负担论以及隐性契约论指出了国有企业低效率的根源—代理成本过高。这种经济环境实际描述了交易风险较大和交易效率较高的高水平分工模式。此时,交易风险所引起的代理成本已经很大,而避免生产风险带来的收益也因为外部性的逐步下降(姚洋、郑东雅,2008)日益缩小,其净效应为负,那么以解决交易风险为主题的一系列改革(产权改革、“甩包袱”以及现代公司治理结构)便显得势在必行。可以说,本文的结论将产权论、政策性负担论以及隐性契约论和市场失灵论综合到一起,认为不同的经济环境所决定的产权结构从来都不是单一的,脱离当时的经济环境,抽象地谈论国有企业的效率与非效率问题其合理性值得商榷。

四、结论性评述

对于国有企业低效率这一命题从改革开放之初便已出现,大量的学者也利用相应数据对此进行验证,结论证实了低效率的命题并得出进一步的改革方向:构建现代公司治理结构,完成传统国有企业向现代国有企业的转变。针对现今出现的国进民退趋势,部分学者以国有企业的低效率为前提进一步得出增长拖累这一研究命题,从而对于国有经济效率的讨论更加扑朔迷离。然而,国有企业真的是低效率的吗?单单不说股改以后国有企业效率的大幅提升,即使新中国成立后的前30年的经济发展也使国有企业低效率的研究结论存在着争议(12)。我们很难想象:一个效率如此之低的国有企业,能够在短短的30年时间完成工业化的任务,而这次产业升级,英国用了150年,美国用了100年。

按照上述逻辑,我们回到国有企业的企业属性上来,在信息不完全的前提下,从生产风险和交易风险两个方面对Yang和Ng(1995)的企业交易效率模型进行了扩展,研究结论得出国有企业的低效率要以交易效率的高效率为前提(13)。如果交易效率较小,分工水平以及市场成熟度也较低,那么此时国有企业的产权安排将因为有效地节约生产风险成本而成为一种次优选择,并促进经济增长;反之,国有企业将因为无法克服日益上升的交易风险成本而不利于经济发展,进一步形成增长拖累,随后的门限回归结果进一步验证了上述思想。很显然,上述结论无疑证实了新中国成立60年来的经济发展轨迹。新中国建立之初,战争的巨大破坏力使国民经济濒临崩溃,此时的市场极端不健全,更不要说通过民营经济实现经济发展(集中表现为民营经济分布的产业存在着先天性缺陷)。于是,“三位一体”(林毅夫等,1994)的宏观发展战略(扭曲的宏观政策环境、高度集中的资源计划配置制度和没有自主权的微观经营机制)有效的弥补了私人投资不足所造成的效率损失(姚洋、郑东雅,2007,2008),使我国迅速实现了国民经济的恢复,并在短短30年的时间里完成了工业化的历史任务,顺利地实现了第一次产业升级,门类齐全的工业体系基本建成,并为后30年“中国发展奇迹”打下了坚实的基础,即:低价工业化战略(经济增长前沿课题组,2003,2005;中国经济增长与宏观稳定课题组,2006-2008)。然而,随着交易效率的演进和重工业外部性的逐渐下降(姚洋、郑东雅,2007),生产风险逐渐被交易风险所代替,并成为效率损失的主要方面,此时私营企业的产权结构无疑更具比较优势,那么国有企业的低效率及其增长拖累便成为必然,而后30年的国企改革便成为改革开放的主线之一,并成为后30年经济发展奇迹的重要动力。很显然,改革早期学者所得出的研究结论忽视了生产风险对于企业产权结构的重要影响,其所得出的研究结论也有失偏颇。

那么我们又应该如何理解现阶段存在的“国进民退”趋势呢?应该看到,前改革时代以解决交易风险成本为主要任务的产权改革固然为30年的经济增长奇迹注入了众多活力(集中表现为人口红利、体制红利和贸易红利对于经济增长的促进作用),但其也很难解决“二次产业升级”和“现代化”过程中的自主创新难题(生产风险),进一步导致民营企业发展的举步维艰。而在完成了现代公司治理结构的改造后,国有企业的交易风险成本已经得到了较大幅度的控制,而其规模优势和补贴优势又不失成为解决生产风险成本的有效方式,那么,“国进民退”从某种程度上来说便反映了国有企业的“创新红利”和民营企业的“创新困局”。但这是不是说“国进民退”就一定是正面的呢?这显然也和本文的初衷大相径庭。笔者强调对于国有企业、民营企业效率的评价应该结合当时具体的经济和制度环境来综合进行评价,脱离当时具体的经济和制度环境抽象的谈论国有企业的效率与非效率问题,所得出的研究结论是值得商榷的。进一步我们认为国有企业与民营企业均有自己的比较优势,那么强调所有制本身对于经济发展的效率本身就是无意义的,我们更应该关注的是在不同的经济发展阶段选取合适的产权结构。而要想让民营企业发挥自己的比较优势,那么不断地培育市场,围绕现代市场经济体系构建起所需的文化、法律以及现代政府调控体系便成为必然。

注释:

①强调所有制与经济绩效相关的结论认为私营经济而不是国有经济可以促进经济的发展。

②所谓“生产风险”,是指当企业面临着高成本(高收益)但风险很高的项目时会趋向于选择低成本(低收益)但风险很小的项目。

③与此相关的经济事实是:前30年所取得的经济成就基本上是由国有企业完成实现的。很难想象,如果国有企业低效率的,那么门类齐全的工业体系以及工业化的历史任务能够在如此之短的时间(30年)内完成。很显然,强调国有企业“低效率”与前30年的经济成就相冲突。

④模型的时间线可定义为:投资人首先根据自己的实力选择进入的行业,经理人然后选择努力水平管理自己的企业,政府则会考虑是否选择补贴(当然,基于“父子关系”和“甄别成本”的存在,我们假设政府会对国有企业进行补贴),那么投资者选择成本函数和进入的行业便构成了“生产风险”约束,而企业建立后经理人努力水平的选择则构成了“交易风险”约束。于是我们发现,或者由于前期投入巨大,或者由于收益回收时间长(“收益不确定性”),从而使外部性较强的行业面临“生产风险”以及投资不足,这时外部性企业尚未建立,经理人的努力水平(“交易风险”)只影响“无生产风险”行业的绩效或不影响企业绩效;如若企业已经建立,由于公司治理结构以及市场发育的问题,经理人的努力水平便开始对“生产风险”行业的绩效产生影响,据此可以认为:交易效率与生产风险反向相关,与交易风险正向相关。这样我们便将“生产风险”、“交易风险”以及产权结构的选择内生于分工经济的演进(交易效率)和产权结构的选择之中,而交易效率的演进则实现了“生产风险”和“交易风险”的动态变化。

⑤在这种迂回生产体系中,“生产风险”和“交易风险”用随机函数表示,此种处理办法可参加杨小凯和张永生(2000)。

⑥这一方面得益于政府与传统国有企业之间的“父子关系”(科尔奈,1986);另一方面则基于民营企业面临补贴时存在着巨大的“甄别成本”。

⑦不得不承认,对于国有企业与民营企业应该如何划分,理论界尚未形成较为一致的看法。但根据历史的事实和普遍的看法,“剩余索取权”和“父子关系”构成了国有企业与民营企业最显著的差异(科尔奈,1986;杨小凯、张永生,2000)。其中,国有企业的剩余索取权属于全体人民,而政府则作为全体人民的代表成为国有企业的事实所有者,并指派相应的经理人维护国有企业日常的经营,进一步形成了政府与国有企业的“父子关系”,从而较易获得补贴;民营企业则相反,其剩余索取权属于个人,并且很难获得补贴。二者企业产权结构的差异决定了国有企业弥补私人投资不足方面的比较优势和民营企业在弥补经理人努力水平(代理成本)方面的比较优势。

⑧博弈均衡解的实现过程可向作者索要。

⑨对于国有经济效率所表现出来的动态趋势,现有文献(洪功翔,2010等)已经对此进行了部分验证,故本文不再证明“国有企业动态效率”这一命题,而只是将此作为既定事实存在。

⑩交易效率是新兴古典经济学的核心概念,其由杨小凯等(2000)提出并使用,但遗憾的是,杨小凯却未对交易效率进行系统的定义。按照杨小凯的思路,赵红军(2005)对交易效率进行了定义:“交易效率特指一定时间内一国经济体中交易活动(与商业活动相联系)或业务活动(与行政活动相联系)进行的速度快慢或效率高低”。同时,部分学者还对交易效率的计量问题进行了努力。例如:高帆(2007)便从交易制度(市场、信用和信贷交易效率)和交易技术(交通、信息和技术交易效率)两个方面对交易效率进行了分解。基于数据的可得性,笔者只从交通、信息和金融对交易效率进行分解。其中,交通和信息交易效率衡量了交易技术对交易效率的影响,金融交易效率衡量了交易制度对交易效率的影响。另外,内生增长理论和新兴古典增长理论也证实:随着分工经济的深化和市场经济的不断成熟(交易效率演进),教育以及在此基础上的创新在经济中也将发挥日趋重要的作用。于是,我们也做了初步的努力,将其纳入到交易效率指标的核算中。但与高帆(2007)不同的是,计算综合交易效率时本文采用的是加权平均替代了最初的简单平均。

(11)其原因主要包括:(1)FDI和OPEN这两个变量与经济增长的关系本来就未取得一致的结论,而最新的研究认为这两个变量与经济增长可能存在着非线性关系(Wu and Hsu,2008);(2)FDI和OPEN可能与核心解释变量存在着相关性,并进一步引起多重共线性问题。

(12)当然,国有企业“高效率”这一命题是建立在“生产风险”已经成为效率损失主要来源这一前提下的。我们认为:前30年的改革的效率基础源于避免了“生产风险”引起的效率损失,但随着外部性的重要性逐步下降(姚洋等,2008),“生产风险”也日益被“交易风险”所替代而成为效率损失的主要来源,那么国有企业的效率自然便开始下降,这也是我国后30年改革的主因,传统强调国有企业“低效率”的结论也恰好反映了“交易风险”已经成为效率损失主要方面这一交易环境。因此,强调国有企业的“高效率”并不与传统认为国有企业“低效率”的结论相矛盾,本文只是强调国有企业的效率与非效率需要有一定的前提。

(13)传统研究方法(成本—收益分析)以既定的制度和经济环境为背景从而得出静态的研究结论(国有企业低效率)。但根据我们的分析,不同的经济发展阶段经济和制度环境是不断动态变化的(具体表现为交易效率演进),从而决定了最优产权结构的决定具有动态性,即:不同经济发展阶段最优产权安排不同。本文提供的模型形式化了上述思想,据此我们认为:对于国有企业效率及其对于经济增长作用的评价应该结合当时具体的经济环境从“生产风险”和“交易风险”两个方面综合加以考虑,从而避免了在既定经济和制度环境下静态探讨国有企业效率、非效率以及“增长拖累”等问题的缺陷。

参考文献:

[1]高帆:《交易效率、分工演进与二元经济结构转化》,上海人民出版社,2007年。

[2]洪功翔:《国有企业存在双重效率损失吗?——与刘瑞明、石磊教授商榷》,《经济理论与经济管理》,2010年第11期。

[3]郝书辰、陶虎、田金方:《不同股权结构的国有企业治理效率比较研究——以山东省为例》,《中国工业经济》,2011年第9期。

[4]刘瑞明、石磊:《国有企业的双重效率损失与经济增长》,《经济研究》,2010年第1期。

[5]刘小玄:《中国转轨经济中的产权结构和市场结构——产业绩效水平的决定因素》,《经济研究》,2003年第1期。

[6]林毅夫、蔡昉、李周:《充分信息与国有企业改革》,上海人民出版社,1997年。

[7]科尔奈:《短缺经济学》,高鸿业(译),经济科学出版社,1986年。

[8]马荣:《中国国有企业效率研究:基于全要素生产率增长及其分解因素的研究》,《上海经济研究》,2011年第2期。

[9]让-雅克·拉丰、大卫·马赫蒂摩:《激励理论(第一卷):委托—代理模型》,李艳等(译),中国人民大学出版社,2002年。

[10]杨小凯、张永生:《新兴古典经济学和超边际分析》,中国人民大学出版社,2000年。

[11]姚洋、郑东雅:《外部性与重工业优先发展》,《南开经济研究》,2007年第4期。

[12]姚洋、郑东雅:《重工业与经济发展:计划经济时代再考察》,《经济研究》,2008年第4期。

[13]张晨、张宇:《国有企业真的是低效率的吗》,《经济学家》,2011年第2期。

[14]经济增长前沿课题组:《经济增长、结构调整的累积效应与资本形成》,《经济研究》,2003年第8期。

[15]经济增长前沿课题组:《高投资、宏观成本与经济增长的持续性》,《经济研究》,2005年第10期。

[16]中国经济增长与宏观稳定课题组:《干中学、低成本竞争和增长路径转变》,《经济研究》,2006年第4期。

[17]中国经济增长与宏观稳定课题组:《劳动供给效应与增长路径的转换》,《经济研究》,2007年第8期。

[18]中国经济增长与宏观稳定课题组:《中国可持续增长的机制:证据、理论和政策》,《经济研究》,2008年第10期。

[19]赵红军:《交易效率、城市化与经济发展——一个城市化经济学分析框架及其在中国的应用》,复旦大学博士论文,2005年。

[20]张军:《社会主义的政府与企业:从“退出”的角度分析》,《经济研究》,1994年第4期。

[21]张维迎:《企业理论与中国企业改革》,北京大学出版社,1999年。

[22]Arellano M. and Bover O., 1995, "Another Look at the Instrumental Variables Estimation of Error-components Models", Journal of Econometrics, Vol. 68, pp. 29~51.

[23]Bai C., D. D. Li. and Y. Wang, 1997, "Enterprises Productivity and Efficiency: When Is Up Really Down", Journal of Comparative Economics, Vol. 24, pp. 265~280.

[24]Boardman and Vining, 1989, "Ownership and Performance in Competitive Environments: A Comparison of the Private, Mixed and State-owned Enterprises", Journal of Law & Economics, Vol. 32, pp. 1~33.

[25]Caner M. and Hansen B. E., 2004, "Instrumental Variable Estimation of a Threshold Model", Econometric Theory, Vol. 20, pp. 813~842.

[26]Cheung. S., 1974, "The Structure of a Contract and the Theory of a Non-exclusive Resource", Journal of Law & Economics, Vol. 17, pp. 53~71.

[27]Cheung S., 1983, "The Contractual Nature of the Firm", Journal of Law & Economics, Vol. 26, pp. 1~26.

[28]Coase R. H., 1960, "The Problem of Social Cost", The Journal of the Law and Economics, Vol. 110, pp. 1~44.

[29]Hansen B. E., 1996, "Inference When a Nuisance Parameter Is Not Identified under the Null Hypothesis", Econometrica, Vol. 64, pp. 413~430.

[30]Hansen B. E., 1999, "Threshold Effects in Non-dynamic Panels: Estimation, Testing, and Inference", Journal of Econometrics, Vol. 93, pp. 345~386.

[31]Hansen B. E., 2000, "Sample Splitting and Threshold Estimation", Econometrica, Vol. 68, pp. 575~603.

[32]Dewenter K. L. and P. H. Malatesta, 2001, "State-owned and Privately Owned Firms: An Empirical Analysis of Profitability Leverage and Labor Intensity", American Economic Review, Vol. 91, pp. 199~246.

[33]Li W., 1997, "The Impact of Economic Reform on the Performance of Chinese State Enterprises: 1980-1989", Journal of Political Economy, Vol. 105, pp. 1080~1106.

[34]Kole and Mulherin, 1997, "The Government As a Shareholder: A Case from the United States", Journal of Law & Economics, Vol. 40, pp. 1~22.

[35]Kremer S., A. Bick and D. Nautz, 2009, "Inflation and Growth: New Evidence from a Dynamic Panel Threshold Analysis", http://edoc.hu-berlin.de/series/sfb-649-papers/2009-36/PDF/36.pdf.

[36]Vickers B. and S. Yarrow, 1999, "Economic Perspectives on Privatization", Journal of Economic Perspectives, Vol. 5, pp. 111~132.

[37]Wu J. Y. and Hsu C. C., 2008, "Does Foreign Direct Investment Promote Economic Growth?: Evidence from a Threshold Regression Analysis", Economic Bulletin, Vol. 5, pp. 1~10.

[38]Kong X., R. E. Manks and G. Wan., 1999, "Technical Efficiency, Technical Change and Total Factor Productivity Growth in Chinese State-owned Enterprises in the Early 1990's", Asian Economic Journal, Vol. 13, pp. 267~280.

[39]Tian X. W., 2001, "Privatization and Economic Performance: Evidence from Chinese Provinces", Economic System, Vol. 25, pp. 65~77.

[40]Yang X. and Ng, Y-K, 1995, "Theory of the Firm and Structure of the Residual Rights", Journal of Economic Behavior and Organization, Vol. 26, pp. 107~128.

[41]Zheng J., X. Liu and A. Bigsten, 2003, "Efficiency, Technical Progressive and Best Practice in Chinese State Enterprises(1980-1994)", Journal of Comparative Economics, Vol. 31, pp. 134~152.^