内容提要:关于中国的消费率高低的争论由来已久,很多文献提出通过收入分配手段提高中国消费率的构想,但是直到目前,理论上关于收入差距、消费倾向与消费率之间的相互作用机制仍不清楚。鉴于此,本文使用格兰杰因果检验方法对收入差距和平均消费倾向之间的因果性进行了检验。结果表明二者之间不存在显著的因果性,从而从实证上回答了收入差距与消费率的关系问题。

关键词:收入分配,收入差距,消费倾向,消费率

作者简介: 吴忠群,华北电力大学金融研究所; 王虎峰,中国人民大学公共管理学院

一、引言

调节收入差距,特别是为低收入者增加工资性收入被认为是增加消费的重要手段。从20世纪90年代末开始,这种政策就被作为扩大需求、应对经济紧缩的当然选择和主要手段。这种政策主张的理论依据来源于凯恩斯的绝对收入假说。那么,这种用调整收入差距、提高消费率的观点是否得到实证数据的支持呢?单纯调整收入差距能否提高消费率?本文将用经济数据进行检验,并从理论上作出分析。①

凯恩斯的绝对收入假说,对我国的消费政策选择具有重要影响,大多数关于消费率的讨论都以此为根据,但是凯恩斯并没有解决收入差距与消费率之间的关系,换句话说,收入差距与消费率的关系在学界存在不同的观点。夏皮罗(Shapiro)认为,总的可支配收入的水平是影响总消费支出水平的最重要因素。这意味着收入差距的重要性较总可支配收入为弱。对此夏皮罗说,在任何已知的可支配收入的水平上,由它所导致的消费支出水平,决定于那个收入按收入等级的分配而变得大一些或小一些。他认为支持这一论点的理由是低收入水平的家庭其可支配收入用于消费的部分较高,而高收入水平的家庭其可支配收入用于消费的部分较低。但是他紧接着指出,不能据此认为收入均等化必然带来消费水平的提高。[1]

近年来国际上对于收入差距与消费率的研究表明,如何量化分析二者之间的关系始终没有很好的方法和途径。例如,库斯(Coes)采用随机占优(stochastic dominance)方法,估计在收入差距扩大情况下人均收入增加的福利效应,发现这种方法不能得到确切的经济学含义。[2]曼索(Manso)研究了工资报酬对收入分配的影响,认为工资报酬的差距不是造成收入差距的唯一原因,同时认为劳动生产率不是引起工资报酬差距的主因。[3]但是,笔者发现曼索的分析是直觉式的,缺少经济理论的支撑。库克(Cook)用最小LM单位根检验试图说明消费率的稳定性,并认为消费率是稳定的,政策冲击对工业化经济体消费率的影响不会是持久的。[4]但是此前李和斯特拉季西奇(Lee and Strazicich)的检验结论是消费率不稳定。[5]笔者发现,二者所使用的样本是相同的(均以OECD的20个经济体为样本),所采用的方法有所不同,库克采用了最小LM单位根检验,而李和斯特拉季西奇采用的是单变量ADF检验。另外萨兰蒂莎和斯图尔特(Sarantisa and Stewart)对20个OECD经济体消费率的检验结果也是非平稳的。[6]但是,以上学者们都主要是对消费率本身的平稳性进行检验,没有深入研究消费率与收入差距之间的关系。

在国内,一种观点认为:收入差距大是造成总消费需求不足的重要原因。[7][8]尤其是有研究者通过分析预防性动机和馈赠动机,认为中国的低消费率与收入差距有重大关系。[9]另一种观点认为,中国消费率下降主要应归因于预期支出的增加,而不是收入差距拉大和人均收入增速放缓。[10]也有研究者认为,收入差距与消费率的相关性从逻辑上看是存在的,但是确定二者之间的数量关系是困难的。[11]近来有更多的研究发现,居民收入在国民收入分配中所占份额下降,而不是居民之间的收入差距扩大,对消费率的下降负有更大的责任。[12][13]但是直到目前,对收入差距与消费率之间关系的各种观点,主要建立在猜测上,严格的实证检验很少,因此尚不能对中国收入差距和消费率之间的关系得出可靠结论。

鉴于上述情况,本文首先从理论上厘清导致认识分歧的原因,而后用可靠的指标和数据对收入差距与消费率之间的关系进行数量分析,实现对二者之间关系的实证检验,从而加深对收入差距与消费率之间关系的认识,并分析其政策含义。

二、观点分歧

迄今为止,可供分析收入差距与消费率之间关系的理论主要有绝对收入假说、相对收入假说和持久收入假说,因此我们首先来考察不同理论对收入差距与消费率之间关系的解释。

(一)绝对收入假说

这一理论的核心思想是人们的消费支出由即期的收入水平决定。根据这一理论,当发生收入差距扩大时,意味着高收入家庭收入的增加快于低收入家庭收入的增加,这样每个家庭根据自己收入的变化重新安排消费与储蓄的比例。由于低收入家庭通常具有更高的平均消费倾向,而高收入家庭具有较低的平均消费倾向,因此收入差距的扩大必然导致高收入家庭所占有的收入份额扩大,从而总的平均消费倾向下降,导致消费率下降。相反,缩小收入差距将有利于提高平均消费倾向,进而增加消费率。其政策含义是,缩小收入差距能够提高消费率。

(二)相对收入假说

相对收入假说的核心思想是人们的消费支出由相对收入水平决定。根据这一理论,当收入差距扩大时,每个家庭不是马上根据新的收入水平安排自己的消费,而是按照他们所仿效的家庭的消费水平安排自己的消费。这样由于收入差距扩大意味着高收入家庭的收入增加更多,因此那些收入刚好在“赶上别人家”(keep up with the Jones's)的家庭面临仿效目标消费标准提高的刺激,于是会进一步扩大自己的消费,因此收入差距扩大将刺激几乎所有家庭增加消费,从而消费率上升。相反,当收入差距缩小时,几乎所有的家庭都将减少消费,结果消费率下降。其政策含义是,收入差距扩大会提高消费率。

(三)持久收入假说

持久收入假说的核心思想是家庭的消费与储蓄比例由持久收入决定,不受暂时收入的影响。因此消费是持久收入的稳定函数,不会随着暂时性收入的波动而经常改变。从数量上看,持久收入应该是家庭各期收入的某种平均值,但是现实中人们无法确知其持久收入是多少,也无法直接观测,因此实际上人们是根据对持久收入的预期来决定消费和储蓄。这意味着,暂时性收入变动只有在能够影响家庭对持久收入水平的预期时,才能对消费水平产生影响。根据这一理论,当收入差距扩大时,家庭首先会把这种收入变化看做是暂时性收入而不会改变他们的消费水平,因此短期内,收入差距的扩大对于总的消费率没有影响。从长期来看,如果相同的收入变化趋势不断持续的话,那些收入发生变动的家庭会认为这些变动是持久的,从而低收入家庭的持久收入将降低,高收入家庭的持久收入将增加,但是由于持久消费对持久收入之比是不变的,也就是说,尽管有些家庭将减少消费,但是与之相对应有些家庭将增加消费,因此总的持久消费不会受影响,从而消费率保持不变。综合起来看,无论在短期还是长期,消费率都不会因收入差距的变化而改变。

直到目前还没有什么理论能够对上述理论分歧作出评判,因为三种理论对人的行为的假设都有其合理性,彻底否定某一理论似乎是不可能的。那么到底哪种理论更接近实际情况,这主要取决于所研究的样本的性质,也就是说,不同的样本可能具有不同的消费特征。这意味着关于一国的收入差距与该国的消费率的关系取决于该国居民消费的模式,即遵循哪一种消费假说,这决定了对消费模式的判断只能从实证分析中来。

三、理论分析

一个被普遍接受的衡量收入差距的指标是基尼系数,如果能够度量基尼系数与消费倾向的相关关系,即使不知道消费函数的具体形式,也能够回答收入分配与消费倾向的关系。为达此目的,可以使用格兰杰(Granger)因果检验。

首先,直接检验收入差距与消费率的因果关系是无效的,这是由消费率的计算方法决定的。消费率的定义式为:

(1)

(1)式中rC表示消费率,C表示最终消费。

对式(1)进行因式分解处理,可以得到如下的等式:

(2)

(2)式中,Y代表总可支配收入。

式(2)表明,消费率可以被分解为两个部分:一是总可支配收入与GDP的比,二是平均消费倾向。②显然总可支配收入与GDP的比与收入差距无关,而平均消费倾向才是我们要检验的对象。因此,如果直接对收入差距与消费率进行因果检验则必然造成失真。

其次,不能直接检验收入差距与边际消费倾向的因果关系。一般来说,边际消费倾向具有随收入减少的趋势,于是长期以来人们想当然地认为收入越高消费倾向越低,这正是人们推测缩小收入差距能够显著提高消费率的基本根据。但是这一观点忽略了一个重要事实,即边际消费倾向递减规律只是人们消费行为的特征之一,在其他条件不变的情况下这一特征会明显地产生作用,然而人们的消费行为不仅受这一规律支配,还有其他各种复杂因素起作用。特别的,对收入差距与边际消费倾向的因果关系检验难以进行的是,就社会整体来说边际消费倾向是很难测算的。

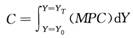

事实上,边际消费倾向只有在累积的意义上才对消费率产生效应。边际消费率的定义为:

(3)

(3)式中,MPC代表边际消费倾向。

显然,边际消费倾向对消费数量的影响服从下面的关系:

(4)

(4)式中,下标0和T分别表示起点和终点。

可见,边际消费倾向对消费数量进而对消费率的影响只有在累积的意义上才存在,而且只有在能够得到具体的边际消费倾向函数,或者知道对应于每一个可支配收入状态人们愿意消费的实际数量的情况下,上述积分式才是可计算的。平均消费倾向对消费数量的影响则不同,它对消费数量的影响遵循下面的关系:

(5)

(5)式中,APC代表平均消费倾向。显然由于C和Y都是可测的,因此平均消费倾向的数值很容易得到。同时,由于我们所关心的是在一定的时间长度内,人们的消费数量是多少,而不是在某一个瞬间人们的消费意愿有多大。因此,对于消费率的计算恰恰是平均消费倾向更具决定意义。

但是需要注意,式(5)表示的是政府和居民合在一起的平均消费倾向,不妨称之为总平均消费倾向,这是因为最终消费C是由政府消费和居民消费两部分构成的。由于收入差距是指居民部门内部不同群体之间的收入差别,我们所关心的是居民收入差距对居民平均消费倾向的影响,而不是对政府消费倾向的影响,因此如果直接检验收入差距与总平均消费倾向APC之间的关系仍不能厘清收入差距与居民消费倾向之间的关系。正确的方法应该是检验收入差距与居民的平均消费倾向之间的关系。为了达到这一目的,需要对总平均消费倾向进一步分解。由于最终消费C包含政府消费和居民消费两部分,令Cg和Ch分别代表政府和居民消费,则有:

(6)

(6)式中,Ch/Y为居民的平均消费倾向,这正是人们通常所说的消费倾向的最准确表达。该式说明只有收入差距能够对平均消费倾向产生负向影响,才能进一步推论收入差距对消费率产生负向影响。该式也表明,如果收入差距对总平均消费倾向产生负向影响,至少应该对居民消费倾向和政府消费倾向之一产生负向影响。严格地说,只有当收入差距对政府消费倾向和居民消费倾向所产生影响的净结果小于0,才能证明收入差距对总平均消费倾向有负的影响,否则不能得出此结论。从逻辑上看,收入差距对平均消费倾向的影响共有6种情况(见表1),其中只有第3种、第4种、第5种情况发生时,才能推断收入差距对平均消费倾向有负的影响,其他任何情况发生都无此结论。也就是说,只有这三种情况之一存在时,才说明收入差距对消费率具有负面影响。

那么,这三种情况是否会发生呢?第3种和第4种情况发生都要求收入差距对政府消费倾向有负影响,这与现实不符,因为没有理由认为政府的消费倾向会被收入差距压低,实际上政府往往因为收入差距扩大而被迫向低收入者增加转移支付和扩大支出,所以,现实中如果收入差距对政府消费倾向有什么影响的话,应该是正向影响,而不是负影响,这一点已被很多研究所证实,例如李扬和殷剑峰、白重恩和钱震杰的研究[12][13]同时这一结论与方福前的研究相互印证。[14]因此只有第5种情况具有现实的可能性,即收入差距对居民消费倾向产生负影响,而对政府消费倾向没有负影响。

表1 收入差距对消费倾向的可能影响

| 编号 | A | B | C | 净结果 |

| 1 | ≥0 | ≥0 | 无差别 | ≥0 |

| 2 | ≥0 | <0 | > | ≥0 |

| 3 | ≥0 | <0 | < | <0 |

| 4 | <0 | <0 | 无差别 | <0 |

| 5 | <0 | ≥0 | > | <0 |

| 6 | <0 | ≥0 | ≤ | >0 |

说明:A代表收入差距对居民消费倾向的影响,B代表收入差距对政府消费倾向的影响,C代表A和B的加权值的差,即C=w(A)-w(B)。

综上所述,如果收入差距对总平均消费倾向有负向影响,一定来自于它对居民消费倾向的负向影响,而不是其他。因此,只要能够对收入差距与居民消费倾向之间的因果关系作出检验,就能正确判断收入差距对消费率的影响,进而对单纯调整收入差距能否提高消费率的问题作出回答。

四、模型的设定与实证分析

根据前述分析,以下检验居民的平均消费倾向与收入差距的关系,为了叙述上的简洁,如未加说明,下文中的平均消费倾向均指居民的平均消费倾向。

(一)模型的设定

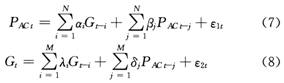

令PAC代表平均消费倾向,G代表基尼系数,则格兰杰检验意味着估计以下两个方程:

如果式(7)中的αi作为整体显著不为0(即∑αi≠0),并且式(8)中的δj作为整体统计上为0(即∑δj=0),则可认为从G到PAC存在单向的(格兰杰)因果关系。如果式(7)中的αi作为整体统计上为0(即∑αi=0),并且式(8)中的δj作为整体显著不为0(即∑δj≠0),则可认为存在从PAC到G的单向(格兰杰)因果关系。如果αi和δj均显著不为0(即∑αi≠0并且∑δj≠0),则可认为PAC和G之间存在双向的(格兰杰)因果关系。如果∑αi=0并且∑δj=0,则可认为PAC和G之间不存在(格兰杰)因果关系。

(二)实证检验

笔者用基尼系数度量收入差距。目前,国家统计局并不发布现成的基尼系数,而是发布按城乡分开的五等分收入情况,基尼系数需要计算。基尼系数的测算比较繁琐,对于我国总体基尼系数的测算的文献不多,但是其基本方法是比较一致的,主要的差别是在计算的时间长度上。其中,程永宏的计算方法借鉴了国内外最新的成果,而且所得到的序列最长。[15]另外,由于我们在测算收入差距对消费率的影响时,起关键作用的是收入差距的变差,而不是其绝对值,因此选择具有较长序列的结果是最佳方案。尽管如此,有效的数据也只有14年的长度。幸运的是,在这14年中,我国曾经对收入差距进行过重要干预,这就是1999—2002年采取的增加中低收入者收入、扩大内需的政策。这使得检验的可信性容易找到现实证据加以验证。这里需要注意的是,由于收入差距变化对消费率所产生的效应可能表现为当期消费和当期收入的对比关系,也可能表现为持久消费和持久收入的对比关系。例如,若人们的高收入是暂时的,而预期持久收入较低,则人们会更多地储蓄,以备未来之需;相反,若人们暂时收入较低,但预期持久收入较高,则人们倾向于选择更多地消费。因此,即使储蓄率和收入是不相关的,我们仍然能观察到有更多现期收入的人比现期收入较少者储蓄得更多。同理,如果人们的暂时收入高,但预期未来的持久收入也高,则他们会减少储蓄;而如果人们的暂时收入高,但预期未来的持久收入较低,则他们会更多地储蓄。此时储蓄和消费与持久收入都是相关的,但我们却仍然能观察到人们现期消费或储蓄的数量与现期收入的高低无关。因此,为了严密起见,在进行检验时应该分别对当期消费、当期收入与持久消费、持久收入予以考虑。

1.基于当期消费和收入的检验。根据上节分析,笔者用居民的平均消费倾向作为待检验的消费倾向。平均消费倾向的计算比较简单,根据定义用居民的最终消费与居民的可支配收入相除即可得到。

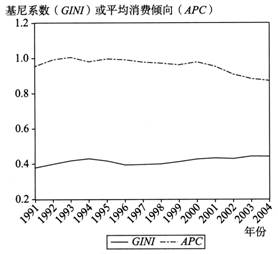

基尼系数和平均消费倾向的原始数据列于表2中,第一行为年份,第二行为基尼系数,第三行为平均消费倾向。注意,这里平均消费倾向是基于当期消费和收入计算得到的,后面将采用持久收入和消费做进一步的检验。

格兰杰因果检验要求被检验的序列是平稳的,所以笔者先对序列的平稳性进行检验。首先,从图形对序列的平稳性进行直观的判断。如图1所示,基尼系数和平均消费倾向时间序列表现出一定的趋势性,但有可能是趋势平稳的,所以需要进一步检验。

表2 中国的基尼系数和平均消费倾向

| 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 |

| 0.379* | 0.399 3 | 0.418 3 | 0.43 | 0.416 9 | 0.394 6 | 0.396 4 |

| 0.955 1 | 0.991 8 | 1.005 7 | 0.980 4 | 0.996 5 | 0.991 1 | 0.977 9 |

| 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |

| 0.400 1 | 0.412 4 | 0.427 5 | 0.433 1 | 0.429 7 | 0.443 | 0.441 9 |

| 0.971 9 | 0.962 2 | 0.978 5 | 0.953 3 | 0.908 6 | 0.883 4 | 0.872 5 |

资料来源:平均消费倾向根据《中国统计年鉴》各年的数据计算得出;基尼系数使用程永宏的计算结果。[15]带*的数据为对前后两年基尼系数取平均值所得。

图1 基尼系数和平均消费倾向时间序列

为了准确地判断这两个序列的平稳性,下面笔者采取单位根检验,检验结果列于表3和表4。单位根检验结果在1%,5%和10%各显著水平上都不拒绝单位根假定,表明序列是非平稳的。

表3 平均消费倾向的单位根检验

| 平稳性检验 | ADF检验 | 显著性 | 临界值 |

| APC | -1.196 230 | 1% | -4.989 3 |

| — | — | 5% | -3.873 0 |

| — | — | 10% | -3.382 0 |

表4 基尼系数的单位根检验

| 平稳性检验 | ADF检验 | 显著性 | 临界值 |

| GINI系数 | -3.179 590 | 1% | -4.989 3 |

| — | — | 5% | -3.873 0 |

| — | — | 10% | -3.382 0 |

为了获得平稳的序列,分别对两个序列进行单整:对于平均消费倾向,选择二阶差分序列并滞后一期的单整;对于基尼系数选择二阶差分并滞后二期的单整。检验结果表明,经过单整消费倾向和基尼系数序列都达到平稳(见表5和表6),因此可以进行格兰杰因果检验。

表5 平均消费倾向的单整结果

| 平稳性检验 | ADF检验 | 显著性 | 临界值 |

| APC | -4.791 328 | 1% | -2.862 2 |

| — | — | 5% | -1.979 1 |

| — | — | 10% | -1.633 7 |

表6 基尼系数的单整结果

| 平稳性检验 | ADF检验 | 显著性 | 临界值 |

| GINI系数 | -3.467 597 | 1% | -2.967 7 |

| — | — | 5% | -1.989 0 |

| — | — | 10% | -1.638 2 |

格兰杰检验的结果显示,当分别取1个、2个、3个滞后期时,每一检验结果都在1%,5%,10%的显著水平上接受APC和GINI不存在因果关系。首先,本文的样本是年度数据,根据一般的经济学常识,滞后3年的检验对于判断收入差距对消费的影响已经足够了。其次,滞后1年、2年和3年的检验均拒绝因果关系。因此可以肯定在当期收入和当期消费的层次上,收入差距对居民的平均消费倾向没有显著影响。格兰杰因果检验结果列于表7中。

表7 GINI和APC的因果性

| 原假设 | 滞后阶数 | F-统计量 |

| GINI不是APC的格兰杰因 | 1 | 0.604 69 |

| APC不是GINI的格兰杰因 | 1 | 0.051 82 |

| GINI不是APC的格兰杰因 | 2 | 0.617 93 |

| APC不是GINI的格兰杰因 | 2 | 0.253 67 |

| GINI不是APC的格兰杰因 | 3 | 1.552 90 |

| APC不是GINI的格兰杰因 | 3 | 0.217 19 |

2.基于持久消费和收入的检验。关于持久收入的计算,影响最大的是弗里德曼(Friedman)提出的方法,[16]鉴于此本文采用该方法计算我国居民持久收入。令YtP表示持久收入,YtC代表暂时性收入,则有:

(9)

(9)YtC=Yt-YtP (10)

式中,T为所考虑的期数;bi为各期收入的权重系数。

同理,计算持久消费和暂时消费的方法如下:

(11)

(11)CtC=Ct-CtP (12)

在实际计算中,通常可以取T=2③,于是根据式(9)~式(12)可以得到基于持久收入和消费的平均消费倾向(PAPC),并列于表8中。

表8 基于持久收入和消费的平均消费倾向

| 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 |

| 0.951 3 | 0.958 8 | 0.987 1 | 0.991 3 | 0.993 4 | 0.990 1 | 0.987 7 |

| 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |

| 0.979 9 | 0.970 3 | 0.971 0 | 0.964 4 | 0.944 5 | 0.912 7 | 0.886 9 |

资料来源:平均消费倾向根据《中国统计年鉴》各年的数据计算得出。

为了判定表8中序列的平稳性,笔者对其进行单位根检验,发现该序列是非平稳的(检验结果见表9),为此,笔者对其进行单整处理:选择二阶差分序列且无滞后期的单整,结果表明经单整后序列达到平稳(见表10)。这样就可以进行格兰杰因果检验了。

表9 PAPC的单位根检验

| 平稳性检验 | ADF检验 | 显著性 | 临界值 |

| PAPC | -0.936 3 | 1% | -4.989 3 |

| — | — | 5% | -3.873 0 |

| — | — | 10% | -3.382 0 |

表10 PAPC的单整结果

| 平稳性检验 | ADF检验 | 显著性 | 临界值 |

| PAPC | -4.642 2 | 1% | -2.827 0 |

| — | — | 5% | -1.975 5 |

| — | — | 10% | -1.632 1 |

基于持久消费和收入的格兰杰检验结果显示,当分别取1个、2个、3个滞后期时,每一检验结果均在1%,5%,10%的显著水平上接受PAPC和GINI不存在因果关系。由于本文的样本是年度数据,根据一般的经济学常识,滞后3年的检验对于判断收入差距对消费的影响已经足够,加之滞后1年、2年和3年的全部检验均拒绝因果关系,因此可以肯定地判定,在持久收入和持久消费的层次上,收入差距对消费倾向也没有显著影响。格兰杰因果检验结果列于表11中。

表11 GINI和PAPC的因果性

| 原假设 | 滞后阶数 | F-统计量 |

| GINI不是APC的格兰杰因 | 1 | 1.938 67 |

| APC不是GINI的格兰杰因 | 1 | 0.055 73 |

| GINI不是APC的格兰杰因 | 2 | 0.693 30 |

| APC不是GINI的格兰杰因 | 2 | 0.245 12 |

| GINI不是APC的格兰杰因 | 3 | 2.474 85 |

| APC不是GINI的格兰杰因 | 3 | 0.193 31 |

综合基于当期和持久收入、消费的检验结果,一个基本结论是,收入差距对以全体居民作为总体的平均消费倾向没有统计意义上的显著影响。

五、政策含义

检验结果表明,基尼系数不显著影响平均消费倾向。其含义是,中国的低消费率与收入差距不存在直接关系。这一结论与已有的观点明显不同,似乎有些出乎意料。但是这一结论不仅得到了实证支持,更有着坚实的理论基础。下面笔者从理论上论述该结论的合理性。

首先,持久收入假说早已暗示这一结果:收入差距对消费率没有必然影响。不过长期以来没有得到足够的重视,而近些年关于消费行为的大多数实证研究都支持了持久收入假说,因此本文的结论是有充分理论根据的。夏皮罗也曾指出,在其他情况不变的条件下,已知的收入分配的任何变动不利于较高收入的家庭,而有利于较低收入的家庭,并不意味着总的可支配收入水平用于消费的部分增加。[1]本文的结论与上述观点是一致的。本文的结论不支持相对收入假说和绝对收入假说,这并不意味着保留本文的结论就必须抛弃这两种理论,正如笔者在第二部分所指出的,关于人的消费行为更符合哪一种假说,依赖于我们所检验的样本,就本文的样本而言,一个可取的判断是,中国居民的消费行为更接近于持久收入假说。

其次,从经验观察上检验本文的结论是否站得住脚。在中国1991—2004年的14年间,经历过一次重要的调整收入差距的时期,即1999—2002年,但实际情况是,收入差距没有缩小却有所扩大,而消费率有所上升。这生动地说明,收入差距扩大并不是消费率下降的直接原因,在收入差距扩大的情况下,消费率也可以上升。

再次,审视本文的结论与一般经验规律的一致性。收入差距对平均消费倾向的影响不显著与边际消费倾向递减规律并无矛盾。正如本文第三部分所指出的,边际消费倾向度量的是收入的无穷小的增长与其所能带来的消费增量的对比关系,是极限意义上的测度量,只有在累积的意义上才能对消费率产生影响。而平均消费倾向代表在一定时间长度内(这里是一年)人们的平均消费意愿,它是对每一个时点上的边际消费倾向的平均,即使边际消费倾向随收入增加出现下降,也不意味着平均消费倾向必然随着收入差距的缩小而增加,有两个重要事实支持这一论断:(1)如果随着收入差距的缩小,收入增加一方的消费倾向降低比收入减少一方的消费倾向增加速度还快或相当,那么收入差距的缩小就不能导致平均消费倾向的增加,反过来说,收入差距的扩大并不必然导致平均消费倾向的下降。(2)如果影响消费决策的其他因素具有更显著的影响,则收入差距的变化对平均消费倾向的影响会被弱化,如果是这样,也同样说明平均消费倾向与收入差距的无关性并不与边际消费倾向递减规律相矛盾,相对收入假说正是看到了攀比心理对消费行为的影响,得出了收入差距有助于提高消费倾向的结论,因此现实中消费倾向与收入差距的关系并不确定。一个明显的证据是,如果高收入人群的消费倾向一定低于低收入人群的消费倾向,那么中国的平均消费倾向远低于众多发达国家的事实便无法解释。

此外,从社会伦理角度审视这一结论的合理性。平均消费倾向与收入差距数量上的无关性,并不否认缩小收入差距的必要性和正当性。众所周知,缩小收入差距是实现社会公平的重要途径,它有着更为牢固的伦理和社会基础,不应因为它不能被作为提高消费率的手段而被动摇。为了消除不必要的疑虑,以下作出简要说明。

贫富差距绝不是一个单纯的经济问题,更不应该仅仅从经济的角度寻找降低贫富差距的理由。至少应该从社会公平正义和经济增长两个角度加以评判。一般来说,造成收入差距的因素非常复杂,但是,总可以把这些因素划分为两类:一类是社会不公平因素,比如制度不合理、政策不当以及腐败、垄断等都可以划归此类;另一类是自然差别因素,比如人的智力、体力等天赋上的差别均属此类。人们所深恶痛绝的正是社会不公所造成的收入差距,它对和谐社会建设和社会稳定最具破坏性和杀伤力,而且与一般的公平理念相悖,因此必须下大气力加以遏制。由个人自然禀赋差别所决定的收入差距,公众并没有、通常也不会表示不满,但是也不应任其自然发展。如果由此造成过高收入差距也应该予以抑制,否则无法体现人性的关怀和社会主义的优越性,更与共同富裕的社会理想背道而驰。当然,无视人的自然禀赋差别,片面追求平均,等于回到了平均主义的老路,不仅于事无补,而且造成更严重的不公,挫伤人们的积极性和创造力,于国于民均有百害而无一利。当前尤其应该防止两种倾向:一是以市场缺陷为由放任收入差距扩大的存在甚至蔓延;二是以缩小收入差距为由故意压低本应存在的收入差别。鉴于此,调控收入差距的基本取向应该坚持两点:一是努力消除由各种不公平所造成的收入差距,此可称为合理;二是适当调整由个人自然能力差别所决定的收入差距,体现社会主义的优越性和人道主义,此可称为合情。

综上所述,从社会公平正义的维度看,缩小收入差距是必要的,尤其是消除社会不公平因素所造成的收入差距,就当前中国的情况来说是很迫切的;从经济增长的角度看,本文关于收入差距对居民平均消费倾向没有显著影响的结论,不应该被理解为缩小收入差距没有必要性的理由,相反,本文的结论说明,缩小收入差距对于提高消费率没有消极影响,因而无需担心缩小收入差距会阻碍经济增长,这是对缩小收入差距政策的有力支持。④但是认为仅仅依靠降低收入差距就能提高消费率的观点是缺乏现实依据的,可能不会收到预期的效果。

最后,笔者必须对检验结果的可靠性作出说明。尽管我们有理由怀疑其他因素可能对检验结果造成干扰,比如中国经济体制仍处于转型过程中,各种社会政策具有明显的过渡性质,因而造成居民预期更加不确定,进而消费倾向受到影响,然而无论如何,如果一个解释变量(这里指收入差距)对依存变量(这里是平均消费倾向)的解释程度不足以超过其他因素,则说明该解释变量对依存变量的作用很低。如果所得到的结论支持解释变量的作用,理论上并不能因此而立即接受这个结论,相反应该设法排除其他因素的干扰以确证该作用确实为该解释变量所贡献。而本文所得到的结果并不支持收入差距扩大对平均消费倾向具有显著影响,说明该解释变量对依存变量的解释力低,至少不是决定依存变量的主要因素,因此这个结果是足够可信的。

六、结论

本文厘清了收入差距作用于消费率的机理,据此构建了一个检验收入差距和消费率之间关系的方法,并运用实证检验证明了这一方法的可行性,这是本文的主要成果之一。此外,通过实证分析,得出了以下政策结论。

首先,收入差距不能显著影响居民的平均消费倾向,因此不能成为我国低消费率水平的主要原因。其政策含义是:在调整我国消费率的过程中,仅通过改变收入分配来提高居民的消费倾向,其获得成功的概率是很小的。但是这并不意味着本文的结论反对缩小收入差距政策,相反,笔者认为,只要没有检测出收入均等化对消费率提高、进而对经济效率提高产生抑制作用,那么缩小收入差距就是值得积极推进的政策,因为它有着更为坚实的伦理和社会基础。因此,担心收入差距调整会降低消费是没有必要的,以促进社会公平为目标的收入分配政策对消费的提高没有负面影响。

其次,平均消费倾向与收入差距的无关性并不否定边际消费倾向递减规律,这一结果与持久收入假说吻合,同时说明我国居民的消费决策既不能完全用绝对收入假说来解释,也不能完全用相对收入假说来解释,而持久收入假说可能与我国居民的实际决策比较吻合。

最后,有必要指出,提高消费率的更有效手段是降低居民的防御性动机。所谓的防御性动机,简言之,是指居民出于对未来各种不确定性的担心而增加储蓄的动机。这一内容超出了本文的议题,将另作专文予以说明。