内容提要:如果环境规制的作用可以测度,则可以定量分析其对经济发展的影响程度。本文在考察中国区域环境效率的基础上,将影响因素分解为技术因素和环境规制因素两类,对环境规制初步的量化,然后进行理论命题的统计检验,计算1992年以来中国各省份的环境效率值。在此基础上,进一步细化环境规制因素,从区域差异的视角来分析影响环境效率的各项因素。结果表明,中国需要采取有效措施进一步推动东部地区先进环保技术向中西部省区的转移,加大对中西部省区环境问题的环境规制,以及促进中部地区经济和环境的协调发展,推动中国环境效率整体提升的同时实现经济增长。

关键词:环境效率,环境规制,技术进步,DEA分解

一、经济与环境亟需协调发展

如何依照具体国情制定相应的环境政策,一方面推动经济的快速增长,另一方面不会使环境遭到破坏,这是世界各国,尤其是发展中国家当前需要解决的难题。不过,一般认为,环境规制的作用效果无法被观测到,因此无法直观判断它会对哪些因素产生影响,以及到底在多大程度上促进或抑制了经济增长。Antweiler et al.(2001)就曾利用44个国家的数据进行分析,结果表明,由于宽松的环境管制,污染性企业的生产从富裕国家转移到贫穷国家,对穷国来说经济水平得到发展,然而从长远看,穷国需要花更大力气弥补环境破坏所带来的损失,但是他们并没有对上述结论进行量化。

中国自改革开放之后,经济总体保持着快速发展的趋势。从2010年二季度起,中国的经济总量超过了日本,成为世界第二大经济体。但这也使中国付出了沉重的资源和环境代价。当前,中国正处在以重化工业快速发展为特征的工业化中后期阶段,不少地方政府为了争先进位,纷纷将加速工业化作为工作重点,能源高消耗和污染高排放很可能呈现密集增长的态势。这造成中国经济的发展在很大程度上依靠能源消耗来实现,工业部门平均每年消费的能源达到全国总量的80%,温室气体排放超过全国总量的85%,而且这一比例还在不断增长,使经济增长与环境恶化之间的矛盾不可避免(林伯强、蒋竺均,2009)。由于重化工业的发展,中国被认为是世界第一大能源消耗国,并在2007年之后被认为是世界上温室气体排放量最大的国家,由此产生的环境恶化不仅影响到人民群众的身体健康,也可能威胁到国家十二五期间乃至未来更长时期的可持续发展。

能源节约和环境保护的可持续性很大程度上与生产过程中效率的提高有关(Jebaraj&Iniyan,2006),即需要分析考虑环境因素的经济效率,也就是环境效率。提高环境效率以减少污染物的排放,不仅是中国实现经济结构调整和发展方式转变的必然要求,也是中国对国际社会必须履行的承诺。因此,多年来,中国各级政府和社会各界都积极倡导大力发展绿色经济,提出要尽快实现经济与环境的正向互动和协调发展。但是,由于中国各地经济状况、资源禀赋、政府政策的不同,它们在实现新型工业化方面的进程又参差不齐,以致进展并不令人满意。中国各省份需要针对自身的特点,因地制宜地制定环境政策,才能实现更好的发展。所以,提高环境效率的当务之急,就是对各省份的现况进行分析,找到不同地区的主要影响因素,然后根据实证结果制定相应的政策措施,使发展水平不同的省份在实现环境效率有效提升的同时,推动经济的继续增长。

传统上,工业部门作为推动国民经济增长的主要动力,也是环境污染的主要来源。所以,本文将对中国各省份的工业部门进行环境效率分析,找到影响环境效率的主要因素。本文第二部分是国内外环境效率评价及其影响因素的理论梳理,并引出对于提高环境效率的思考;第三部分阐述了环境效率因素分解的设想;第四部分采用经验数据进行统计检验,将1992年至2010年中国各省份的环境效率分解为技术因素和环境规制因素,并进一步细化政策影响因素,得到各个指标影响环境效率的程度;第五部分为结论与政策建议。

二、环境效率影响因素的文献述评

经济的增长和新型工业化的推进,需要技术进步作支撑,而技术进步也会促进环境保护。Anderson(2001)通过分析技术进步对减少空气和水污染的贡献,认为这对减少环境损害具有促进的作用。在上述研究基础上,Kumara&Managi(2010)比较了诱导性和外生性技术进步对增加电力产出,以及减少1995年至2007年硫化物和氮化物污染物的影响力大小,认为诱导性影响相对较小。然而,对于转型期的中国,必须在资源与环境的约束下继续推进工业化(宋马林等,2010),只有实现经济发展方式的根本转变,GDP碳排放强度才可能得以显著下降(张友国,2010)。另一方面,Jaffe et al.(2000)的研究认为,社会和经济活动对环境的影响,受到技术变革速度及其方向的深刻影响,有的新技术可能减轻或取代现有的污染环境的活动,但也有的新技术甚至有可能增加污染,这已在一些地区得到验证。在中国欠发达的中西部地区,工业企业技术进步的内生能力不足,造成了多数企业至今仍然依靠技术引进和简单模仿进行生产,处于依靠大量消耗资源生产的产业价值链的低端环节,它们所引进的新技术常常造成更多资源的消耗和环境的破坏。针对所发生的类似情况,Wils(2001)和Czech(2008)认为不可能通过技术进步调和经济发展与环境保护之间的矛盾,因为太多创新仅仅停留在探索和采掘层面,而非最终用途上。一段时期以来,虽然中国与发达国家之间长期形成的技术差距正在缩小,企业对国外先进生产技术依赖的现象也有所减弱(陆旸,2009),中国的技术进步速度正在加快。①然而,在中国很多地方实现快速工业化过程中,由于过多重视与GDP相关的生产技术,较少关注涉及环境保护的技术进步,没有足够先进的环保技术对环境污染加以事前预防和事后治理,造成了包括大气污染、水污染、土壤污染等环境公害的增加,个别甚至形成严重的环境污染事件。

当然,中国的政府主管部门和研究者已经将涉及环境保护中迫切需要解决的、具有全局性和基础性的技术问题,作为重点加以研究,并取得一些进展。然而,与世界发达国家相比,中国的差距明显。美国的产业升级和环境保护比较成功,形成了包括生产企业、各级政府、科研单位、金融市场和风险投资在内的良性循环体系,推动着该国的产业创新和环境保护(Stiel,2002)。在中国,即使是东部沿海较发达省份,许多企业在为世界生产和提供低附加值、资源消耗大、环境效率低的产品的同时,受到发达国家针对产品环保问题的持续指责。这种角色也正向中国中西部许多地方传导。这种局面不彻底改变,中国企业就会继续缺乏长久获利能力,靠资源环境的损耗维持低层次、非良性循环。要实现涉及环境保护的科技进步,需要企业这一微观主体的努力。但是,在中国转型期,多种因素的影响使企业对涉及环境保护的技术进步的态度具有不确定性。

当前,许多企业还不可能主动把自己的发展理念上升到区域协调发展大格局中,致力于清洁生产,减少资源配置对周边环境的压力,最大限度地提高环境效率;不可能在产品生产中,自觉地进行产品生态设计以减少资源消耗和非期望产出排放,实现产品在整个生命周期中对环境影响的最小化;也不可能自愿改变生产模式,进行集约型的发展,推动资源节约型社会形成。因此,政府开始通过干预企业行为以促进经济的可持续发展。Kolstad(1996)就认为,政府的干预或规制会对环境的好转起到很大的促进作用,因此建议积极采用一些不可逆的、沉没成本不大且周期短的污染控制政策。涂正革(2009)还采用方向性生产前沿函数模型进行模拟,发现高生产率低污染率的企业比起低生产高污染的企业来说,环境规制的成本较高,并采用北京、河北和甘肃的案例进行了说明。Marconi(2010)则指出,单方面的环保税政策可以增加技术改进速度和缩短环境污染减轻的时间。确实,在财力相对匮乏的中国中西部地区,如果没有政府进一步的财政投入,去帮助企业从国际上引进、消化和吸收与环境相关的先进技术,通过开展国际合作开发和自主创新等各种方式提高整个生产部门的环保技术,这些地区的环境效率的提升将有更长的路要走。只有当政府推动低层次的发展模式转变为高层次的发展模式后,才会促进环保技术大发展,促使中国朝着清洁生产的方向发展,并加快高新技术产业的升级,从而提升中国整体的环境效率。因此,由于无法确保企业在注重发展自身的同时肩负环境保护的社会责任,政府的作用就不可或缺。尤其是对一些碳排放强度相对较高但目前又不可缺少的生产部门,例如山西、内蒙古和新疆等省区的煤炭采掘业等,需要政府推动来提高环境效率。当然,政府的推动也需要考虑到受众的承受能力,制定阶梯化的定价或税收机制,用直接或间接等多种方式实施(李虹等,2011)。

作为全球最大的新兴国家,中国需要大力推动环保领域的官产学研结合,促成企业与科研单位的紧密型利益联接。这其中,构建合理的、稳定的环境政策体系,是提高环境效率的长久保障。对于中国这样一个大国,各个地区所面临的经济环境特点均不相同,所以必须分区域制定相应的政策措施,改进和完善环境政策体系,逐个击破,才能更有效地促进中国转型期环境效率的提高。技术因素和政策因素两者对环境的影响具体有多大,从现有的相关文献上来看,还不得而知。王兵等(2010)认为人均GDP、FDI、结构因素以及环境管理能力和公众的环保意识对环境效率存在不同程度的影响;张成等(2011)提出,合理环境规制政策的制定不仅能使企业实现治污技术的提升,而且可以实现生产技术的进步,从宏观上提出人均GDP的提高对环境效率有促进作用,而产业结构、贸易开放和财政分权对环境效率的提高有阻碍作用,且东部地区环境效率比中西部高。本文认为,出现这种情况的原因是,有些研究所采用的环境规制指标,只是从某一方面分析了环境效率的影响因素,并不能全面地反映其对环境的影响程度;有些研究仅仅依靠定性的分析方法来判断,就更增加了结论的不确定性;还有些研究所分析的技术进步因素指标,并不仅仅是指环保技术的进步,其中也包括生产技术的进步,这样就会使结果产生不小的偏差。所以,在进行环境规制和技术进步对环境影响的分析中,需要引入定量分析和实证检验,而不能仅仅停留在理论和定性分析的层面,这正是本文研究目的。如果将针对环境问题的政策因素(如环境规制)和技术进步结合起来进行分析,那么在环境规制条件下的技术进步也就是环境保护技术的进步。环境规制恰恰是技术进步的前提,技术进步也反过来影响环境规制,这样的定量分析就能够使结果更加贴近现实。但现有文献大都单独分析环境规制或技术进步对环境的影响,将两者结合起来进行定量分析的文献仍然鲜见。

三、环境效率的影响因素分析

环境效率的提升一方面是由于技术水平的提高,使污染物的排放得到有效的控制,或者使单位投入的产出增加;另一方面是受到环境规制的影响,一些省份或一些行业存在环境规制因素的促进作用,使得它们更加注重环境保护。在许多情况下,技术进步和环境规制因素对环境效率影响的大小和方向可能有所不同。一些省份,技术因素对环境效率的影响较大;而另一些省份则环境规制的影响较大。如果能够通过经验检验,分别计算出不同省份两种影响因素的作用大小,有利于设计出更优化的方案,促使这两种因素对环境效率的正影响效果在各省份达到更大,进一步推动环境效率的提高。基于这种想法,本文将促使环境效率改变的影响因素分为技术因素Tec和环境规制因素Pol,并利用数据包络分析(Data Envelopment Analysis,DEA)分解的方法从环境效率值中得到。

在国际上,DEA作为生产过程效率分析的主要工具之一,受到许多国际学者的高度重视,在应用方面取得长足的发展(Cook&Seiford,2009)。由于正确考虑环境约束的经济效率比不考虑环境因素的效率值低很多,一些学者针对基于DEA的环境效率评价方法及其应用,取得了一些成果(Liu et al.,2010;陈诗一,2010)。本文将创新地提出DEA分解方法,并从统计检验的视角对影响因素进行实证研究,从而实现了环境规制和技术进步对环境效率影响的量化处理和科学分析。

(一)DEA分解思想的阐述

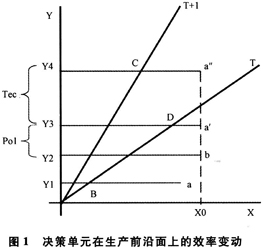

首先,为简化起见,假定在评价体系中只存在一个投入X和一个产出Y。图1可以很好地描述环境效率分解模型的分析思路。图中的T时期某决策单元DMUi的生产处在a点,此时的产出为Y1,效率值为θ1=BY1/αY1,在T+1时期该DMUi的生产就处在了α″点,产出水平为Y4,投入为X0,效率值θ2=BY4/α″Y4。和T时期的投入产出进行对比,可以看出T+1时段的效率值得到了提高,不妨假设这是由于技术水平和环境规制因素的作用引起的。由于经典的DEA模型无法区分技术水平和环境规制因素分别对产出影响的具体大小,因而本文将其进行了分解。在T时期效率水平分别为θ1和θ2时投入X0,得到b点和a’点,其中b点为在T时期技术水平下达到θ1效率的点,表明在效率值与技术水平都不变的情况下,投入扩张到X0时的情况,对应的产出为Y2,Y1至Y2的变化表明的是投入的变化,与其他影响因素无关。a’点为在T时期的技术水平下,环境效率达到θ2的点,表明在固定技术水平条件下,按照T+1时期的效率水平来推算产出水平。这样就控制了技术变动的影响而只分析环境规制因素的影响。Y2到Y,的变化就是单纯依靠环境规制因素的影响所带来的产出变动,本文用Pol表示。在T+1时期生产前沿面发生了改变,如果按照θ2对T时期和T+1时期分别进行产出推算,则所得到的产出差值就是纯技术因素变动导致的产出变化,在图1中表示为Y3到Y4的变化,本文用Tec表示。这样环境效率评价值就被有效地分解了。

图1中对应的a点为一个DMUi在不同技术水平下的处理情况,而DEA假设在每一个时期t有n个决策单元(nDMU),每个DMU都有m种投入和s种产出。用投入指标向量Xj=(x1j,X2j,…,xmj)T>0产出指标向量Y=(y1j,y2j,…,ysj)T>0分别表示DMUi的输入输出,其中j=1,2,…,n,至此可以将单输入单输出的模型扩展到n维,模型得到拓展,而分解思路与单输入单输出模型类似。

由于DEA效率分解为本文首次提出,我们还没有为其找到较为简便的计算方法,因此设计了一种搜索算法进行计算。具体步骤是,在原生产可能集中(T年DMU生产集)加入一个新的DMU(T+1年某一DMU)的投入指标,新的DMU的产出指标的测算从0开始逐渐累加,步长为1,每累加一次进行一次效率评价,直到计算出的效率评价值与期望达到的效率评价值偏差小于某一个允许范围内时为止,此时的产出值即为所需要求得的产出值。允许范围越小,得到的结果将越精确,在此模型中我们将允许范围定为0.01,以增加精确程度。如图1所示,得到Y2,Y3和Y4的数值后,就可以计算Tec和Pol的数值大小,其中Tec数值为Y4与Y3数值相减得到,Pol的数值为Y3与Y2相减得到。在本文中,为了研究技术因素与环境规制因素对环境效率的影响,所采用的产出指标Y为各省份国内生产总值。我们先对各省份历年的环境效率值进行测算,进而得到技术因素和环境规制因素的分解结果。

本文的环境效率分解模型是基于Tone(2001)提出的SBM模型建立的,因为该模型为非径向模型,能够有效处理非期望产出的冗余问题。假定生产系统的n个决策单元均有投入、期望产出和非期望产出等3个投入产出向量,模型表达形式为:

其中,ρ表示环境效率评价值;X、Y和B分别表示投入、期望产出和非期望产出;

和

和 分别表示投入冗余,期望产出亏空和非期望产出处理量;m、r和p分别为投入、期望产出和非期望产出的指标数量。

分别表示投入冗余,期望产出亏空和非期望产出处理量;m、r和p分别为投入、期望产出和非期望产出的指标数量。(二)环境效率影响因素模型

为研究技术因素和环境规制因素对环境效率的影响,我们将两种因素区分出来以后,进一步将环境效率设定为被解释变量,技术因素和环境规制因素作为解释变量,建立方程(2)研究它们对环境效率的影响关系:

由于环境效率值较小,为表示方便,设定

=1000ρit,这种数据变换为位似变换,所以并不影响系数的符号;DUM为虚拟变量。由于模型中得到的环境规制因素受政策制度等因素的影响较大,为了能够更精确地体现不同政策环境下技术因素和环境规制因素对环境效率的影响,尤其是在中国加入世贸组织之后,经济环境、政策、技术等因素发生了较大的变化,故将虚拟变量引入模型的分析框架中。模型2中的i表示省份;t表示时间;ε表示误差项。

=1000ρit,这种数据变换为位似变换,所以并不影响系数的符号;DUM为虚拟变量。由于模型中得到的环境规制因素受政策制度等因素的影响较大,为了能够更精确地体现不同政策环境下技术因素和环境规制因素对环境效率的影响,尤其是在中国加入世贸组织之后,经济环境、政策、技术等因素发生了较大的变化,故将虚拟变量引入模型的分析框架中。模型2中的i表示省份;t表示时间;ε表示误差项。 四、环境效率影响因素的统计检验

1992年以来,中国经济得到快速发展,不过作为非期望产出的环境污染也大幅增加。环境污染主要来源于工业企业,本文收集中国大陆各省区的工业投入产出数据,选用1992年到2010年的数据资料,时间跨度为19年,以便在计量分析中使技术因素和环境规制因素的实施效果能够较充分地反映到环境效率的变化上。我们根据李胜文等(2010年)的方法,投入指标选取各个省份年末从业人数和固定资产存量指标来衡量,并将固定资产存量以1990年为基期进行平减处理,消除通货膨胀因素的影响。期望产出选取工业生产总值。非期望产出分别选取废气、废水和废渣的排放量来衡量,并采取因子分析法将这三种污染物提取因子化为污染物变量代入模型进行分析。对环境产生不良影响的最大源头是能源的消耗,所以选取能源指标最能够反映问题的关键。因此,还选用了单位地区生产总值能耗作为投入指标,单位为吨标准煤/万元。由于重庆市到1997年才成为直辖市,故将其并入四川省进行分析,总共为29个决策单元。数据是依据历年《中国统计年鉴》、《新中国六十年统计资料汇编》、各省份统计年鉴,以及中经网统计数据库和人地系统主题数据库收集得到。

(一)各省份环境效率

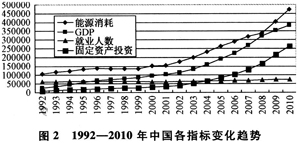

考虑到在19年来,中国的经济、政策和开放程度均发生了较为明显的变化,因此将1992年至2010年分成两个时期。图2为1992年至2010年中国各指标的变化趋势图,可以看出无论是能源消耗、国内生产总值,还是固定资产投资,在2002年前后增长速度明显不同,在此之前较为平缓,之后则显著加速。因此设定第一个时期始于邓小平南巡的1992年,到2001年中国加入世界贸易组织为止,时间跨度为10年,这段时期相对后一时期较封闭,经济发展稍慢,技术水平发展变化慢,故将其设为第一个时期;2002年至2010年的时间跨度为9年,在这期间,由于中国加入了世贸组织,国际贸易和投资的增加使经济和技术得到快速发展,人民生活得到改善,国家政策较之前的一个时期也发生了不少变化,环境保护的相关政策陆续出台,故将其设为第二个时期。

将中国大陆各省份作为DMU,计算得到历年各省份环境效率值。限于篇幅,只列出1992年、2002年和2010年的环境效率值,见表1。

表1中,环境效率较高的省份主要集中在东部沿海地区,如北京、天津、山东和上海等,平均环境效率值均在0.8以上。也有一些较为偏远的省份环境效率值较高,如新疆和内蒙古。处在中部地区的省份环境效率则比较低。这可能是因为东部沿海地区经济开放较早,科技较为发达有关,并且中国从1992年开始首先对东部沿海地区进行政策上的扶持,出台了一系列的环保政策和措施,使东部沿海地区在经济发展的基础上,更加注重环境的影响;西部地区的工业发展相对东部和中部来说落后一些,技术发展滞后,所以环境污染程度也相对较低,环境效率较高。不过,中国的发展既要关注环境保护,更要关注经济发展,所以,尽管新疆和内蒙古的环境效率较高,但并不是适合中国的发展模式。中部地区则介于西部和东部之间,由于过于强调经济增长而忽略了环境保护等原因,造成环境效率较低。

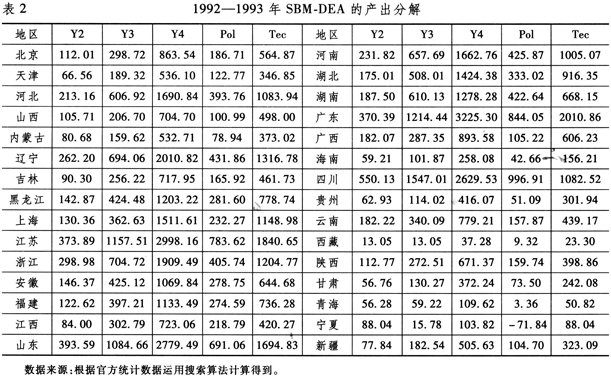

由于中国各省份的环境效率值存在不同,就需要对它们分别进行定量分析,以保证分析结果的准确性和针对性。我们首先将得到的环境效率值按前文的理论模型进行分解,表2列出了1992年至1993年的效率分解结果,为节省篇幅,1993年之后几年的效率分解结果未列出。Y1为1992年的实际国内生产总值,表中未列出,Y4为1993年实际国内生产总值。

以此得到从1992年至1993年环境规制因素和技术因素对各省份国内生产总值的影响效果。从整体水平来看,技术因素租环境规制因素对GDP的影响并不相同。有的省份技术因素对GDP的促进作用较大,环境规制因素的促进作用较小;有的省份的环境规制因素的促进作用较大;还有的省份由于过于重视发展经济而忽略了环境的保护,使得技术的进步反而对国内生产总值产生负向的阻碍作用,依靠环境规制因素产生的促进作用(如宁夏),才使得最终的国内生产总值保持上涨的趋势。而广东、江苏、山东、辽宁、浙江、上海、河北、四川和河南等省份技术因素对国内生产总值的促进值均在1000亿元以上,广东甚至还超过了2000亿元,这些省份的一个共同点就是,它们大部分处在沿海开放地区,并且发展的技术因素在这些省份能够适应当地的经济环境,地方上对技术水平比较重视,使其能够较快地提升技术水平,工业生产总值能够得到较快增长,同时环境效率也得到提升。相对技术因素来说,环境规制因素对国内生产总值的促进作用可能就不是那么明显,从表2中的数据来看,只有四川、广东、江苏和山东四个省份的环境规制因素影响较大,均接近700亿元。说明这四个省份的政策执行效果较强,如果能够充分发挥环保政策的指导作用,就会使环境效率得到进一步的提升。

(二)环境效率的影响因素分析

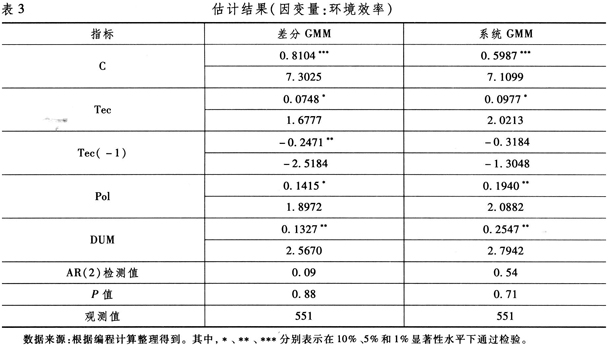

本节我们进一步对技术因素和环境规制因素的影响程度进行分析。根据以上的方法,分别对1992年至2010年每一年的环境效率值进行测算并分解,并将1992年至2002年的虚拟变量(DUM)设定为0,2002年至2010年的虚拟变量设为1,利用各个指标的度量结果对模型(2)进行估计。考虑到技术因素和环境规制因素均是由搜索算法得到的,如果采用一般的最小二乘方法估计,则会使得模型存在严重的内生性,使估计系数有偏和非一致。例如,环境效率较高的省份,一般具有较强的环境规制力度,这会加强环保技术水平的提高。如果存在这种环境效率对技术水平的正向引致作用,则一般的最小二乘回归分析会低估技术水平对环境效率的负向影响作用,处理这种内生性的通常做法是采用GMM方法进行估计。本文分别采用差分GMM方法和系统GMM方法,这样可以增加估计结果的稳定性和可信度。估计结果如表3所示。

从表3中可以看出,技术因素与环境规制因素对环境效率确实存在正向的促进作用,而技术因素的滞后一期项在两个模型的回归分析中均为负值,说明技术因素存在自我弱化的趋势。随着经济的发展,技术水平必须也不断地发展才能确保环境效率的提高,如果只是在某一层次上停滞不前,对环境效率的提高并没有好处。虚拟变量的系数显著为正,说明加入世贸组织对环境效率存在正向的影响。这可能是因为在1992年至2001年的10年里,环境规制因素的作用占据主导地位,过多地强调国内生产总值的增长率,并没有对环境效率给予足够的重视。在2001年中国加入世界贸易组织以来,国际上对中国出口的产品有了很严格的要求,而且世界市场的竞争也使得中国企业感受到了环境效率的压力,中国企业必须在生产加工过程中比原来更加重视环境,减少污染。另外,加强与外界的沟通合作,也逐渐让中国各企业掌握了先进的技术,使环境效率得到了提升。

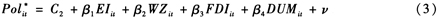

上文的分析只是将环境规制因素笼统地进行回归分析,但是环境规制的作用效果受到多方面因素的影响,如果不分别进行分析,将难以说明各个因素对环境效率的影响程度,也不利于具体政策的制定和实施。所以,我们在方程(2)的基础上引入环保资金投入指标以及外资指标,以代替原有的环境规制因素指标,建立方程(3)。

其中,EI表示环保资金的投入,我们分别选用历年《中国统计年鉴》中的“工业污染治理当年投资来源总额”指标(EIa)和“工业污染治理完成投资”指标(EIb)来表示,治污投入得越多,环境规制的作用效果就应该越高,所以估计系数预期为正。在估计的过程中,为了克服内生性的影响,我们将这两个指标分别引入方程中进行分析。由于多数外资企业通常比较注重环境保护(王舒鸿,2012),所以这里还引入外资企业占比(WZ)指标来表示外资对环境规制的影响程度,采用各个行业外资企业的生产总值占该行业企业的生产总值来表示。外资企业的进入能增加环境规制作用效果的提高,所以外资企业占比的估计系数预期为正;外商直接投资(FDI)也是对环境规制影响的一个重要指标,我们采用FDI占当年GDP的比值来表示。有的观点认为,FDI促进了技术进步,使环境效率得到提高(徐涛,2003);还有一些观点认为资源寻求型的FDI严重地破坏了东道国的环境,使环境效率更加恶化(杨博琼等,2010),且环境效率与环境规制为正向影响关系,所以FDI对环境规制的估计系数还不确定。由于外资企业一般受到的FDI较多,所以方程(3)中的外资企业和FDI指标同样有可能存在内生性的影响,我们依然采用GMM模型进行估计。模型(3)所采用的大部分指标为现有文献用来替代环境规制的指标,本文将其全部引入并加入外资、FDI等新指标,用以评价这些指标对环境规制的影响效果。估计结果见表4。

我们分别采用差分GMM方法和系统GMM方法对方程(3)进行估计,并且在采用GMM估计方法时加入变量以验证估计结果的稳定性。从估计结果中可以看出,加入EIa和EIb变量后,对原有指标的估计系数影响不大,说明模型的估计结果具有稳定性。从各个指标的估计系数来看,采用GMM方法估计得到的环境规制滞后一期指标系数为正,且均在5%显著性水平下通过检验,说明环境规制具有自我完善的趋势。将“工业污染治理当年投资来源总额”指标(EIa)和“工业污染治理完成投资”指标分别引入模型中进行分析,得到的估计系数均在5%的显著性水平下通过检验,说明环境治理的力度对环境规制作用效果产生明显的促进作用。

外资企业占比越高,环境规制作用效果越明显,这与最初的预期相吻合。而FDI的估计系数在1%的检验水平下显著为负,这可能是因为一些流人中国的FDI并不是以互利共赢、合作发展为前提的,其最看重的可能还是中国较为丰富的资源,采取掠夺式的开发和利用,而不能对中国经济或技术水平产生促进作用,这将使中国环境效率降低。

(三)环境效率影响因素的区域差异分析

由于各个地区经济发展情况不同,对环境的重视程度也不一样,所以下面从更宏观的视角考察中国东中西部地区的技术因素和环境规制因素对环境效率的影响情况,从而更有效地衡量各因素的总变动情况。将黑龙江、吉林、辽宁、河北、北京、天津、山东、江苏、浙江、福建、广东等11个省份划为东部;内蒙古、山西、河南、湖北、湖南、安徽、江西、贵州、广西、海南等10个省份划为中部;新疆、甘肃、宁夏、陕西、青海、西藏、四川、云南等8个省份划为西部。并将模型(3)代人模型(2)中,建立模型(4)。为表示方便,同样设定

=1000ρ,并引入虚拟变量D对东中西部进行区分,建立回归模型为:

=1000ρ,并引入虚拟变量D对东中西部进行区分,建立回归模型为:

可以得到东、中、西部地区环境效率变动结果如表5所示。

从回归方程可以看出,技术的进步使环境效率有所提高,但技术的滞后一期项使环境效率下降,这说明技术的进步只有在当期能够发挥作用,如果停滞不前,落后的技术会对环境效率造成破坏。比较技术进步对环境效率的影响可以看出,中部地区的技术进步对环境效率的促进作用最小,而滞后一期的技术进步对环境效率的破坏作用最大。不过,在现有技术进步水平下,技术存在从东部向中部地区溢出的趋势,中部地区对技术吸收的向心力较大,能够吸收东部先进的技术发展自身产业,即未来中部地区的技术进步对环境效率的影响很可能加大。对于西部地区来说,由于技术进步对环境效率的影响最大,所以在西部地区应大力促进技术结构转型,使得技术向低碳节能方向发展,从而使得西部的环境效率得到提升。

外资企业对东中西部的环境效率均是有促进作用的,且在东部的促进效果最明显。而与此相对应的是FDI的影响,从表4中可以看出,FDI只对东部地区的环境效率有促进作用,而对中部和西部地区都是负向的抑制作用。这可能说明投入到东部地区的FDI大部分为市场寻求型,这种FDI不会对环境造成破坏,而投入到中部和西部的FDI为资源寻求型,这使得本来经济就不发达的中部和西部又面临环境的危机。这可能也与中部和西部地方政府的环境政策有关,较宽松的环境政策导致“向底线赛跑”(Race to the bo1tom)的情况出现。加入世贸组织对于环境效率来说是有好处的,从表5中可以看出,虚拟变量DUM的系数为正,且西部地区明显高于中部和东部地区,说明开放对西部地区环境效率提升的作用明显。

回归结果表明,对西部来说,应加大创新政策扶持力度,鼓励科技创新,促进技术进步转型,并逐渐向节能环保方向发展;对中部来说,现阶段可以在积极承接东部地区先进技术转移的同时,充分发挥自身潜力积极发展有利于环保的技术进步;对东部来说,由于技术水平对环境效率的促进作用不显著,可以认为已达到规模报酬不变或者递减阶段,此时应支援中部和西部地区的技术进步,同时自身也要加快技术结构的调整,因为东部许多省份环境效率已处于生产前沿面上,加快技术结构调整一方面能更加提高环境质量,同时对中西部地区技术进步也能起到带动作用。

五、基本结论和政策建议

本文首先考察了中国区域环境效率,然后创新地采用DEA方法将其分解为技术因素和环境规制因素,并且从东中西部地区对影响环境效率的因素进行计量分析。通过研究认为,只有改变低层次发展模式,以技术进步带动产业升级和环境保护,进行合理的招商引资,运行有计划的市场经济,采取有效措施加大对中西部省区环境问题的环境规制,尽快推动东部地区先进技术向中西部省区的转移,才能促使中国环境效率的整体提升。

(一)尽快推动东部地区环保技术发展并向中西部省区的转移

在区域环境效率水平不平衡的背后,存在着各省区市技术水平的差异及其与环境保护的背离。在东部不少地区,虽然生产技术这些年来已经有了很大进步,但是并没有完全与环境保护正相关,中西部省区也是这样。技术进步未能全面、有效地提高东、中、西部环境效率,这既不利于国内环境效率的提升,也无法实现社会经济的可持续发展。从各省份看,西部的内蒙古和新疆等省区技术进步对环境效率的提升也远远不够,更是说明技术进步对中国环境效率的正向促进作用不足。

政府需要进一步鼓励东部省份调整技术进步的结构,优先发展环保技术,并通过激励约束机制尽快在东部建立环保技术市场。由于西部地广人稀、信息相对闭塞,要通过各种媒体方式,介绍鼓励提高环境效率相关政策和流程,加大财政补助和国家政策扶持的力度,并根据地方财政的负担能力和企业的承受能力,通过测算合理制定鼓励采用环保技术的补助试行方案。通过先进环保技术在中西部不同地区的试点,逐步加大财政投入力度,稳步提升这些地区的环境效率,这也需要修订更完善的规划,保证在实施中部崛起和西部大开发战略过程中环境效率得以优先提升。(二)采取有效措施加大对中西部省区环境问题的环境规制

虽然环境规制对环境效率的提升作用已经从南方逐渐向北方转移,越来越多地推动北方环境效率的提高,但是中国中西部地区、包括新疆、青海、甘肃、宁夏和山西等省区环境规制对环境效率的效用普遍较低。这说明环境规制的地区差异与该地区经济增长程度相关。经济发达地区因经过多年经济高速发展,故环境效率在环境规制效用下容易得到提升,而其它地区由于经济发展刚刚起步、财力也有限,往往要靠更有力的环境规制才能尽快提高环境效率。

要使环境规制对环境效率作用的不平衡现状得到缓解,全面提高中国环境保护水平,需要政府实施有效政策对西北欠发达地区加以帮扶。首先,要指导这些地区完善环境保护地方法规建设,对其在这方面的缺欠部分进行梳理,设定时限督促这些地区建立健全;其次,可以通过媒体宣传和政策引导,鼓励国有企业做中西部开发建设中的环境保护的表率,为国家减少环境方面的国际压力;再次,要引导这类地区的资源城市建立环境效率动态评价体系、检测体系和考核体系,支持环保产业的发展,构建多层次环境保护体系。这样可以更进一步提升这些地区的环境效率。

(三)促进中部地区经济和环境的协调发展

中部地区是推动国家社会经济可持续发展的重要区域。经过建国以来60多年的发展,中部地区已经形成较雄厚的传统经济基础,具有一定的科教与人才技术力量。中国中部地区在经济增长中起着承东启西、连南接北的桥梁和纽带作用,区位作用十分明显。这就要求中部地区必须总结经验,掌握提升环境效率的方法、工业产业更新规律,实现产业结构合理化,才能尽可能规避经济发展中的种种不利因素,实现经济跨越式可持续发展,适应中国社会经济快速发展的步伐。

当前,中部地区正在积极承接产业转移。通过本文实证分析结果,可以进一步研究中部地区承接产业转移和产业升级过程中的数量特征,分析这些产业是否具有环境经济学意义上的结构变动特征。这些分析将为新时期中部地区在承接产业转移及产业升级过程中的环境保护提供定量依据,从而制定一整套评估和预测产业政策的基于可持续发展的新思路,为区域经济继续保持快速发展的相关政策构建提供借鉴。

本文得到教育部新世纪优秀人才支持计划(NCET-12-0595)、国家自然科学基金项目(71171001)、教育部人文社会科学研究青年基金项目(10YJC630208)、安徽高等学校省级自然科学研究重点项目(KJ2011 A001)和安徽省软科学项目(12020503063)的资助,特此致谢。作者感谢匿名审稿人的修改意见,当然文责自负。

①据世界知识产权组织发布的《2010年世界知识产权指标报告》,受经济危机的影响,2008年和2009年全球创新活动受到抑制,多数国家/地区专利机构受理的非本地居民提交的申请量锐减。但是中国逆势增长,国家知识产权局发明专利和实用新型专利申请受理和授权量都已位居全球首位。

参考文献

陈诗一,2010:《节能减排与中国工业的双赢发展:2009—2049》,《经济研究》第3期。

李虹、董亮、谢明华,2011:《取消燃气和电力补贴对我国居民生活的影响》,《经济研究》第2期。

李胜文、李新春、杨学儒,2010:《中国的环境效率与环境管制——基于1986—2007年省级水平的估算》,《财经研究》第2期。

林伯强、蒋竺均,2009:《中国二氧化碳的环境库兹涅茨曲线预测及影响因素分析》,《管理世界》第4期。

陆旸,2009:《环境规制影响了污染密集型产品的贸易比较优势吗?》,《经济研究》第4期。

宋马林、王舒鸿、汝慧萍、王刚,2010:《基于省际面板数据的FDI绿色创新能力统计分析》,《中国软科学》第5期。

涂正革,2009:《工业二氧化硫排放的影子价格:一个新的分析框架》,《经济学(季刊)》第10期。

王兵、吴延瑞、颜鹏飞,2010:《中国区域环境效率与环境全要素生产率增长》,《经济研究》第5期。

王舒鸿,2012:《垂直专业化对我国制造业劳动收入份额变化的影响研究》,《世界经济文汇》第5期。

徐涛,2003:《引进FDI与中国技术进步》,《世界经济》第10期。

杨博琼、陈建国、宫娇,2010:《FDI对东道国环境污染影响的度量》,《财经科学》第7期。

张成、陆旸、郭路、于同申,2011:《环境规制强度和生产技术进步》,《经济研究》第2期。

张友国,2010:《经济发展方式变化对中国碳排放强度的影响》,《经济研究》第4期。

Anderson, D.,2001,“Technical Progress and Pollution Abatement:An Economic View of Selected Technologies and Practices”,Environment and Development Economics, Vol. 6, No. 3,283—311.

Antweiler, W., B. R. Copeland, and M. S. Taylor,2001,“Is Free Trade Good for the Environment?”, American Economic Review,Vol. 91, No. 4,877—908.

Cook, W. D., and L. M. Seiford,2009,“Data Envelopment Analysis(DEA)-Thirty Years On”, European Journal of Operational Research, Vol. 192, No. 1, 1—17./Czech, B.,2008,“Prospects for Reconciling the Conflict between Economic Growth and Biodiversity Conservation with Technological Progress”, Conservation Biology, Vol. 22, No. 6, 1389—1398.

Jaffe, A. B., R. G. Newell, and R. N. Stavins,2000,“Technological Change and the Environment”, NBER Working Paper, No. 7970.

Jebaraj, S., and S. Iniyan,2006,“A Review of Energy Models”, Renewable&Sustainable Energy Reviews, Vol. 10, No. 4,281—311.

Kolstad, C. D., 1996,“Learning and Stock Effects in Environmental Regulation:The Case of Greenhouse Gas Emission”, Journal of environmental economics and management, Vol. 31, No. 1, 1—18.

Kumara, S., and S. Managi, 2010,“Environment and Productivities in Developed and Developing Countries:The Case of Carbon Dioxide and Sulfur Dioxide”, Journal of Environmental Management, Vol. 91, No. 7, 1580—1592.

Liu, W., B. W. Meng, X. X. Li, and D. Q. Zhang, 2010,“DEA Models with Undesirable Inputs and Outputs”, Annals of Operations Research, Vol. 173, No. 1,177—194.

Marconi, D.,2010,“Trade, Technical Pnogress and the Environment:The Role of A Unilateral Green Tax on Consumption”, Bank of Italy Temi di Discussione(Working Paper), No. 744.

Stiel,B., D. G. Victor, and R. R. Nelson, 2002, Technological Innovation and Economic Performance, Princeton and Oxford:Princeton University Press, 347—366.

Tone, K., 2001,“A Slacks-Based Measure of Efficiency in Data Envelopment Analysis”, European Journal of Operational Research,Vol. 130, No. 3,498—509.

Wils, A.,2001,“The Effects of Three Categories of Technological Innovation on the Use and Price of Nonrenewable Resources”,Ecological Economics, Vol. 37, No. 3,457—472.