黄荣清

【内容提要】

人口是社会生活的主体,人口发展是社会发展的重要组成部分。但度量社会发展的方法还存在一些难以解决的问题。利用现有的评价方法,尚不能全面准确地反映中国各民族人口发展的现状。为了更加全面准确地把握人口发展状态,构建了衡量人口发展的指标体系,按照这个指标体系,分析中国各民族人口的发展现状、各民族在发展过程中所处的位置,以及他们目前存在的突出问题。

【关 键 词】民族/人口发展/人口发展的度量

中国是由56个民族、13亿人组成的人口大国。人口发展直接关系到国家的社会经济发展,全国人口的发展取决于各民族人口的发展。为此,我们需要全面地把握各民族人口发展的现状。

一、关于发展和发展的度量

1.关于发展和发展的度量

“发展”这一词,现在已经成为社会科学领域中使用广泛、备受青睐的用语。发展,按照汉语词典的解释,有二层含义:一是表示事物由小到大,由简单到复杂,由低级到高级的变化;二是表示“扩大”、“扩充”。[1]简单地说,发展表示事物从数量到质量的变化,所以,只要有“量”和“质”的变化,无论是自然界还是人类社会,无论是物质世界还是精神领域,都可以有发展。把“发展”概念引入社会科学领域中则有所谓“经济发展”、“社会发展”,或两者的合称,“社会经济发展”。1990年,联合国开发计划署发表的《人类发展报告》中,又提出了“人类发展”(Human Development),以及后来的“可持续发展”等概念。在社会科学领域中与“发展”相联系的,还有如“经济增长”、“生活水平”、“生活质量”、“人口素质”、“现代化”等。

既然把发展作为目标,自然就有发展的度量问题。各种机构、学者都会从不同的研究对象和目标、理论观点出发,提出不同的测度方法和内容。例如,世界经济合作与发展组织在20世纪70年代末设计了一个生活质量指标体系,包括健康、教育、收入分配、住房等15个项目。日本在20世纪70年代后期编制的社会指标有14个领域、95个大类。美国人口普查局在20世纪80年代编制的社会指标包括11个领域、196个指标。艾斯特斯(R.J.Estes)在20世纪80年代提出“社会进步指数”(ISP)包括11个方面、44个指标,内容包括教育、健康、妇女地位、政治、经济、人口等诸方面。在我国流传较广的有美国社会健康协会(American Social Health Association)提出的ASIA指数,它是由就业率、识字率、预期寿命、人均国民生产总值、人口出生率、婴儿死亡率等6个指标组成。詹姆斯·格蒙特和大卫·莫里斯在1977年提出的生活质量指数(The Physical Quality of Life Index)①,是由婴儿死亡率、1岁预期寿命和识字率3个指标组成。中国国家统计局建立的社会发展指标由13个大类、73个中类、1500多个指标组成。中国社会科学院社会学研究所社会指标课题组从1500多个指标中筛选出具有代表性的重要指标,组成社会综合评价指标体系,主要分为社会结构、人口素质、经济效益、生活质量和社会秩序等5个方面,指标数为省级46个,地级39个,县级32个。[2]联合国开发计划署(UNDP)提出了人类发展(HDI)指数(Human Development Index的缩写),它是在该署出版的《1990年人类发展报告》中首次提出的。HDI指数由平均预期寿命、成人识字率和按国际购买力平价计算的人均国内生产总值3个指标构成。在后来出版的《人类发展报告》中,对衡量知识变量和人均GDP方面又作了一些改进。以后每年联合国都发表有关报告,对世界各国的社会发展情况进行评价。全国妇联妇女研究所在2004年建立了性别平等与妇女发展指标体系,分为健康、教育、经济、参政、家庭、环境等6个方面,每个方面都由若干个指标构成。[3]

从上面列举的例子中我们看到,衡量发展程度的指标体系,首先取决于研究的对象。如上面所举社科院社会指标课题组的例子,对象包括的区域不同,指标体系中包含的指标数量也不同。第二,取决于度量的内容。例如我们要研究“社会发展”时,肯定比度量“人口发展”要复杂,因为“人口发展”只是“社会发展”的一个方面。第三,取决于对内容的认识。由于认识不同,对研究内容的要素构成和各个要素的重要性的估计就会不同,例如对于社会发展,在经济因素、制度因素、文化因素、外部环境因素中,哪一个对社会发展更重要一些,经济学家、社会学家、历史学家和自然科学家的观点就可能不一致,导致指标体系中指标构成不同,评价的结果也就有差别。两家国际竞争力权威评估机构——瑞士洛桑国际管理学院(IMD)和世界经济论坛(WEF)曾经共同撰写《世界竞争力年鉴》,后来由于认识不同而各自研究,对同一国家的国际竞争力,WEF和IMD会作出不同的评价结果。[4]

从方法论上说,度量发展程度有些问题没有很好解决。通常,我们关于对象的现在所处的状态比较清晰,对过去发生的情况,可能就是若明若暗,且离现在的时间越远就越模糊,未来的事,由于尚未发生,只能是估计。发展本义是个时间过程,而研究对象则是在同一时间不同空间的各种状态,如何理解这种实际上是不同空间的状态却要被解释为发展程度的差别呢?这里隐含着这样一个假设,即所谓的“各态经历假设”(Ergodic Hypothesis):“在一个充分大的空间内,同一区域在不同时段的发展状态(时序谱)可以从同一时间不同区域的发展状态(空域谱)中获得识别,反之亦然”。[5]根据这个假设,时序谱的某些缺失有可能从空域谱中得到启示和补充。我们按照某个准则,对特定的内容把对象区分为不同等级和前后序列,根据分级或排序,从时间意义上说,现在处于“后列”状态就曾经是“前列”对象经历过的,现在的“前列”可能是“后列”对象未来的状态。但由于社会发展的复杂性,人类社会发展的时序谱本身就是一个探索的课题,即使有时序谱,也不是说所有国家和民族的发展都会像时序谱那样确定,而“时空耦合”也不会是一一对应。

因为229‰不是人口婴儿死亡率的上限,8‰也不是婴儿死亡率的下限。在历史上,有许多国家和地区的婴儿死亡率就超过229‰,例如,根据我国在20世纪30年代的调查,许多地区的婴儿死亡率就超过229‰。而婴儿死亡率低于8‰已经出现在当代许多国家。这样,在不同的年代,我们就有必要对基数做调整,假如

发展包括了许多不同方面的内容,即使一个方面的内容,也可能需要几个不同元素来组成。每个不同元素用不同的指标来表现。所以,我们通常要面对许多不同质和不同量纲的指标。不同质和不同量纲的指标相加是没有意义的。为了把这些有不同质和不同量纲的内容组合在一起,首先,需要对它们进行无量纲处理,即构造指数。然后,按照各种要素对这一内容的重要程度,给予不同的权,然后再复合成一个综合指数。这些权数的给定也取决于研究者的主观理解,不一定完全客观。例如,全国妇联在评估中国家庭领域性别平等与妇女发展时,按婚姻关系、家庭责任分担、家庭资源分配3个方面构造指数,每个方面分别给权为0.5、0.4和0.1。为什么在家庭领域性别平等上婚姻关系的重要性要远远高于家庭资源分配呢?如果各部分赋的权数发生了改变,评价结果肯定也会发生变化。

综上所述,对发展的度量,无论是内容还是方法,都还存在着许多不确定的东西。可以说,没有一个指标体系是十全十美的。现在为了防止片面性,造成在指标体系中不断增加新的指标这样一个普遍趋势,结果使指标体系中包括的指标数目越来越多,指标体系也越来越复杂。但从效果来看,只用几个比较少的、但概括性很强的指标组成的体系来衡量发展状况却更受人重视,使用得也更广泛。如上面说的生活质量指数、联合国的人类发展指数等。

2.关于中国人口发展和民族人口发展

人口发展是发展内容的延伸。既然“人口是社会生活的主体”,社会经济发展自然包括人口发展在内,人口发展也应该是社会发展的主要内容。

如果仔细考察一下衡量发展的各种指标体系,可以发现,其中的许多指标都是和人口直接或间接有关的。如生活质量指数中的3个指标都直接和人口有关。人类发展指数中衡量健康和教育的2个指标可以说直接和人口有关,计算人均收入指标因为用人口总量作分母,可以说与人口间接有关。

20世纪90年代,在中国和联合国人口基金合作的P04项目的报告中,对中国人口生活质量进行了研究,对衡量中国人口生活质量状态和构建有关的指标体系进行了详细的讨论和实证研究。[6-7]陈友华等在对现代化的研究中,对人口现代化的度量方法和度量人口现代化的指标体系也作了详细研究。[8]但据笔者的看法,该指标体系稍嫌复杂,在指标权重处理上主观性太强。

我国是个多民族组成的人口大国,国家的发展和繁荣,取决于各民族的发展和繁荣。张天路先生在1992年曾提出衡量民族繁荣的14项指标。[9]但他只是把各种人口指标和社会经济指标作为发展的内容并列看待,对指标与指标之间的联系和各个指标权重并未涉及。并且在张先生所说的衡量民族繁荣的众多指标中,实际上大部分是由人口指标所组成,虽然包含少数几个社会经济指标(例如人均收入),却没有实际统计数据可以支持。这是因为在我国的国家统计制度中,除了人口调查(人口普查和人口抽样调查)中有“民族”项目外,其他调查和报表中都没有“民族”项目。这样,政府公布的各种统计资料中,有“民族”内容的,也只是和人口有关。所以,说是民族繁荣的度量,不如说是民族人口繁荣的度量更为确切。

二、各民族的生活质量指数和平均识字寿命

生活质量指数(简称PQLI指数)是由美国的詹姆斯·格蒙特和大卫·莫里斯在1977年提出的,原意是用来测定贫困国家和地区居民的生活质量。在20世纪90年代,学者们在讨论中国人口生活质量时,曾利用当时(1990)的人口普查数据,计算过中国各民族人口生活质量指数。[10]这里,我们用2000年人口普查数据来计算各民族人口生活质量指数,并把它和1990年的结果作比较。

1.各民族的生活质量指数

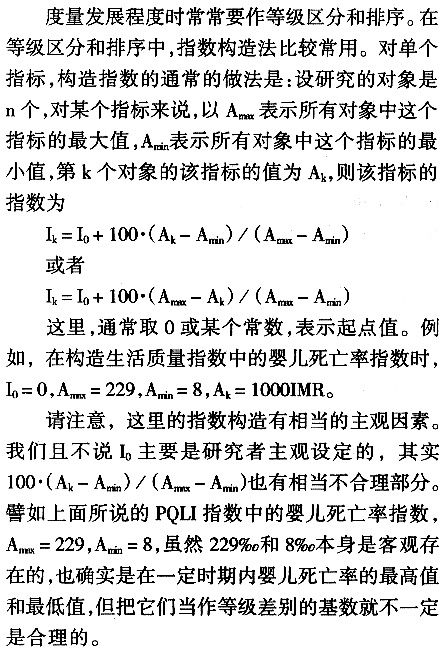

PQLI指数由识字率、婴儿死亡率及1岁预期寿命3个指标,通过计算指数综合而成。这里,识字率指的是成人识字率,即15岁及以上人口中识字人口所占的百分比,这个比例就被定义为该指标的指数值。婴儿死亡率指数是这样定义的:莫里斯根据联合国人口统计年鉴1950年以来提供的资料,计算出婴儿死亡率最高的是加蓬,为229‰,以它作为指数的最低值,等于0;婴儿死亡率最低是瑞典,为8‰②,莫里斯估计到2000年,它可能降到7‰,以它作为指数最高值,为100,则婴儿死亡率每改变2.22个千分点,婴儿死亡率指数的改变为1,这样某一国(地区)的婴儿死亡率指数可以这样计算:

这里:IMR为该国的婴儿死亡率,1000·IMR表示每千个活产婴儿中的婴儿死亡人数。

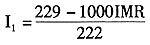

1岁预期寿命指数的计算与婴儿死亡率指数的计算相似。1950年世界各国人口的1岁预期寿命,越南最低,为38岁,以它为指数的最低值,为0;假定最高值为77岁,指数为100。则1岁预期寿命,每变动0.39岁,其指数值变动1,一国(地区)1岁预期寿命的指数可以这样计算:

根据人口普查资料计算,1990年我国人口的PQLI指数为84.64,2000年为90.99。由表1可以知道,2000年和1990年相比,无论是婴儿死亡率指数、1岁预期寿命指数和识字率指数都有提高,说明这10年来,我国生活质量的提高是全面的。

生活质量指数的值在0与100之间。一般地,可以把生活质量指数小于60的归于生活质量较差,指数在60~75之间的归于生活质量一般,在75~90之间的归于生活质量较好,90以上的归于生活质量好。各个民族按照生活质量指数的高低分组见表2和表3。

由表2和表3可以知道,1990年,属于较差一组的民族有12个,归入好的一组的民族只有2个;而到2000年,生活质量指数小于60的民族已经消失,生活质量指数大于90的民族已增加到12个。这再一次说明10年来我国人口生活质量在提高,且这种提高是普遍的。

注意观察表2和表3的数据,PQLI指数在75以下的,即生活质量属于较差和一般的,全部都是西部的世居民族。按生活质量从低到高对56个民族排序,前30位都是西部的世居民族。

人们对PQLI指数有这样那样的批评,其中最主要的是它不能反映当今社会的发展。从1980年以来,世界各国的婴儿死亡率都有较大幅度地下降,1岁预期寿命有较大幅度地延长。现在,许多国家的婴儿死亡率和1岁预期寿命都已突破了计算PQLI指数时的上限,加上不识字人口比例普遍下降,这样,算出的PQLI指数在国与国之间的差别就变得非常不显著。例如,按照生活质量的计算方法,在20世纪80年代初,世界上PQLI指数达到90以上国家尚不多,都是发达国家。而到20世纪末,由我国民族人口的数据显示,PQLI指数小于60的情况已不存在,达到90这样的高值似乎也不难。这样,再用它来测定国与国、地区与地区之间的发展差别,结果就不明显。可见,PQLI指数只适用于度量较低层次的发展水平。

2.各民族人口的平均识字寿命

1995年,鲁茨提出了平均识字寿命指标来替代PQLI指数。鲁茨认为,平均识字寿命作为度量社会发展的指标,比PQLI指数更合理。[11]平均识字寿命指标的意义是:在年龄别死亡率不变、年龄别识字率也不变的条件下,各年龄相应的静止人口在余下的生涯中平均识字的时间长度。

由于识字和文盲是以15岁及以上的人口为对象而言的,所以在编制识字生命表时也以15岁作为起始年龄,15岁时的平均识字寿命简称为人口的平均识字寿命。1990年我国人口平均识字寿命为44.43年,2000年为50.83年,10年间提高了6.40年,平均每年提高0.64年,提高的速度是相当快的。1990年我国人口15岁的预期寿命为58.08年,2000年为60.14年,即预期寿命只提高了2.06年,可知人口平均识字寿命的提高在更大程度上是由教育程度提高引起的。

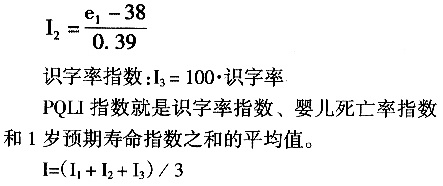

图12000年几个民族的平均识字寿命

平均识字寿命和PQLI指数相比较,从内容上说,都包括了健康和教育两方面内容,它们不同之处在于:(1)平均识字寿命对健康和教育以同等对待,没有赋予它们中一个以更大的权重。(2)它是一个标准化指标,可以用来对两个不同年龄结构的人口作比较。这是因为平均识字寿命计算时是以静止人口为基础的,静止人口不受实际人口年龄结构的影响。在识字生命表中,EL[,15]表示全部成人的平均识字寿命,EL[,x]表示x岁及x岁以上人口的平均识字寿命,它既可以用来对同一对象人口不同年龄人口或不同对象人口同一年龄的生活质量加以比较,还可以用来对不同人口不同年龄的人做比较。图1表示几个民族在各个年龄的平均识字寿命。由图1可以知道,每一个民族,低年龄的平均识字寿命的值都比高年龄的要大,在相同年龄,平均识字寿命按藏族、彝族、哈萨克族、朝鲜族从低到高排列,藏族在25岁的识字寿命,相当于彝族在35~40岁之间、哈萨克族在50岁、朝鲜族在55岁的平均识字寿命。(3)指标的稳定性较好。平均寿命是一个由各年龄死亡率决定的综合值,其中个别年龄的死亡率(例如婴儿死亡率)的统计误差不会对预期寿命的计算结果产生太大的影响。(4)平均识字寿命计算由于不需要预先设定最低和最高值的界限,计算结果永远有效。所以,它的结果不但可以对同一时期不同人口的生活质量做比较,对不同时期、不同人口做比较时也同样有效。

表4计算得出的是2000年我国各民族平均识字寿命。由表4的数字可知,平均识字寿命在我国各民族之间的差距非常大,小的如东乡族、门巴族等不到25年,高的如朝鲜族、乌孜别克族等超过了55年,这两组民族相差30多年。并且我们注意到,平均识字寿命在45年以下的,按平均识字寿命长度从低到高排序的前30名,几乎都是西部世居民族(除黎族外)。

对照表3和表4的数据可以知道,PQLI指数和平均识字寿命有较好的对应关系。例如,平均识字寿命在25年以下的民族,PQLI指数都小于75,平均识字寿命在55年以上的民族,PQLI指数都在90以上。从大的方面说,两者是基本对应的。但具体到每一个民族,有时可能会出现不同的评价。例如回族,2000年平均识字寿命为45.55年,在56个民族中(从低到高排序)排序30,PQLI指数为88.77,在各民族(从低到高)排序41。侗族平均识字寿命为48.39年,在56个民族中(从低到高排序)排序39,PQLI指数为83.25,在各民族排序26。若从平均识字寿命看,侗族的生活质量高于回族,若从PQLI指数看,则回族的生活质量高于侗族。类似的现象也会出现在其他民族上。如何解释这种不一致的现象呢?

其实,我们从PQLI指数和平均识字寿命指标的构造上不难找到解释。平均识字寿命指标虽然设计合理,但它反映的是15岁以后的健康和识字的状态。PQLI指数中的识字率没有考虑年龄结构影响,在健康上它的权重较大。这就导致平均识字寿命和PQLI指数在衡量发展水平上的不一致。回族和侗族相比,成年(15岁以后)年龄别死亡率两者接近,识字率低于侗族,所以,平均识字寿命低于侗族,但由于婴幼儿死亡率较侗族低,所以在婴儿死亡率指数和1岁预期寿命指数高于侗族,因而PQLI指数要高于侗族。

从以上各点来看,若比较对象仅限于成人,则平均识字寿命不但可以替代PQLI指数,并且在很多方面还要优于PQLI指数。由于少年儿童的教育对未来有重要影响,如果儿童部分也必须考虑,则平均识字寿命似乎还需要改进。

3.教育人口比率的标准化

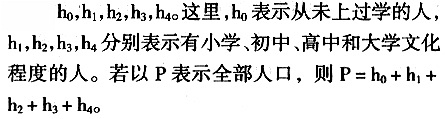

在前面对PQLI指数进行讨论时一些学者就提出,在知识经济时代,用识字率作为智力开发指标,标准是否太低?出于这样的考虑,我们不妨提高一下智力开发标准,用不同的教育程度来比较。首先,我们来看一下我国不同教育层次的关系。中国现在的国民教育体系,从低到高的层次依次是:小学、初中、高中/中专、大本/大专、研究生。由于高中和中专属于同一层次,大专和大学属于同一层次,我们可以把它们归入同一类,分别称为高中和大学,研究生虽然是高于大专和大学层次,但由于在人口中比例很小,为了简单起见,把它归入大学一类。这样,按受教育程度高低,我们可以对人口进行以下划分:

由于只有经过低一级学习才能到达高一级学习程度,所以,“大学”文化程度的人必定上过高中、初中和小学,“高中”文化程度的人必定上过初中和小学,“初中”文化程度的人必定上过小学,所以,当我们统计“受过”某种教育程度的人,用

通过这样的划分,根据人口普查的资料,我们就能计算出各级受教育程度的人口比率,并且,仿照鲁茨的平均识字生命表的编制方法,我们也可以编制出各级受教育程度的生命表并得到平均受教育程度寿命。平均受教育程度寿命的含义是在年龄别受过某级教育的人口比率和死亡率不变的假定条件下,各年龄在余下生涯中有该级教育水平的时间长度。

平均识字寿命,按照鲁茨的定义,从专业的角度来说也并无什么不妥,但对于非专业的人来说,它不如“寿命”、“识字率”等指标那样浅显易懂。为此,我们对它做以下分解改造:

设在年龄区间(x,x+n)内生命表的静止人口为Lx,实际人口的识字率为RLx,平均识字寿命ELx=TLX/lx=(∑LLx/Tx)·(Tx/lx)。

由于Tx/lx=Ex,即普通生命表中存活到x岁时的余命,设

Rx=∑LLx/Tx=∑(Lx·RLx)/∑Lx(1)

所以,E

式(1)中的Rx实际上是以静止人口作为标准人口x岁及以上人口的标准化识字率。这样,x岁的平均识字寿命等于x岁及以上人口的“标准化识字率”和x岁时的“余命”的乘积。类似地,各种教育程度的寿命可以分解为标准化教育人口比率与余命的乘积。

这样,如果我们讨论的重点是不同人口的受教育水平的差别,我们可以不考虑预期寿命,只注意标准化后的受教育水平比率。譬如,2000年全国人口在15岁的预期寿命为60.14年,标准化识字率为84.52%,所以,平均识字寿命=60.14·84.52%=50.83年。平均小学(及以上)的寿命为49.14年,标准化小学(及以上)的人口比率=49.14/60.14=81.71%。

平均识字寿命计算的起始年龄是从15岁开始,这是因为在文盲的统计中,关注的只是成年(15岁以后)后不识字的情况,但文化程度的统计是从6岁开始,这是因为目前我国规定小学入学的起始年龄是6岁。但如果对不同文化教育程度划分出不同的对应的年龄区间,无疑会使表述变得复杂。为了简单起见,在研究标准化受教育程度时,一律以6岁作为起点年龄,6岁的各类受教育程度标准化率简称为该教育程度的标准化率,不同教育程度的标准化率以R

根据2000年人口普查资料,可以算出各个民族在不同年龄,各个级别上受教育程度的标准化率。从各个民族的受教育程度的标准化比率来看,各种教育程度的比例有明显的正相关关系,即小学文化程度的人口比率高,一般也有初中人口比率高、高中人口比率和大学人口比率也高。从各种教育程度的差别来看,由标准差的大小比较可以知道,小学和初中的人口比率的民族差别比较大,而高中、大学比率的差别反而较小(见表5)。

三、人口的发展指数与各民族人口发展状况

1.度量民族人口发展的指标

说到人口,一般应该包括人口数量、人口素质、人口结构等方面的要素。从发展的概念演绎上说,发展特别重视“质”的提高,所以人口发展重视“人口质量”或“人口素质”自然顺理成章。上面提到的PQLI指数和平均识字寿命都是从人口素质上来反映人口发展情况的。人口素质是人口发展中的重要因素,但并不是说其他因素就不需要考虑了。一定数量的人口,是人口其他要素的载体,对每个民族来说,也是发展的基础,而人口结构反映了人口发展的条件和结果,人口的三个方面相互作用,互为条件。所以,从全面性来说,这三个方面的内容缺一不可。以下,我们来构造各民族的人口发展状况的指标体系。

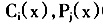

(1)人口性别年龄结构指数。这个指标主要从人口再生产上来反映人口的发展状态。人口再生产状况,通常可以选取人口数量、性别比、出生率、人口增长率等指标。但这些指标的变化在年龄结构上都可以得到反映。“人口多,人均资源少”是我国的基本国情,人口增长快对我国的发展不利。在今后一段时期内,“控制人口数量增长”、“稳定低生育水平”是我国人口政策的基本内容。我国各民族人口数量差别很大,少数民族人口多的超过1千万人,少的只有几千人。但不管人口多少,每个民族都需要为国家的基本国策作贡献。从长远、发展的眼光看,每一个民族的人口数量不能无限地增长,也不能持续地下降,而应该保持在一定水平上。这个人口就是理论上的静止人口。在设计人口发展指标时,不直接考虑每个民族的人口数量,而以理论上的静止人口作为目标人口。每个静止人口有它对应的性别年龄结构,设静止人口和实际人口的性别年龄结构分别为

性别年龄结构指数反映的是实际人口年龄结构与目标的人口年龄结构差别情况。指数越小,离目标越远,指数越大,离目标越近。从长远、发展的观点看,人口保持在一定的数量,人口性别年龄结构保持稳定可能是人类自身再生产的最好选择。人口再生产要实现从“高出生、高死亡”到“低出生、低死亡”的转变外,还必须实现从人口性别年龄结构的“增长型”、“减少型”到“静止型”的转变。当然,由于人口再生产的周期很长,即“人口惯性”的存在,现实的人口性别年龄结构要最终达到目标的人口性别年龄结构,所需要花费的时间必然是很长的。

(2)人口的健康指数。健康是人口发展的基础,也是人口发展的目标。衡量人口健康也可以有很多指标,这里以出生时预期寿命,即通常说的平均寿命为指标,并以100岁作为平均寿命的极限,则人口健康指数在数值上就等于各个民族出生时预期寿命,

(3)人口教育水平指数。反映人口教育水平的有识字率、小学、初中等各种文化程度的人口比例、平均受教育年数等指标。若用人口识字率来衡量人口教育水平,正如前面所说,由于起点太低,民族之间教育水平的差距难以区分。平均受教育年数虽然能很好地表现民族之间教育水平的差距,但它不能表现教育结构上的问题,即各民族在教育上的差距主要在小学、初中还是高中、大学,如果用它来做人口教育水平衡量指标会缺少问题针对性。根据前面的研究,民族在各级教育程度上的差别,以初中为最大,所以,我们用初中人口比率作为衡量人口教育水平的指标。人口教育水平指数用标准化后的初中(及以上)人口比率表示,

把初中作为衡量人口文化素质的发展指数,可能会受到置疑。既然每个指数作为人口发展的目标来设计,把“初中”作为教育目标是否太低?对于这个问题我们是这样考虑的:从社会需要来看,大量工作并不是非要“高学历”的人才能干,所以,人口的受教育程度并不是越高越好。教育资源和其他资源一样,总是有限的。理想的人口文化素质应该是与社会需要相适应的教育结构,过度的学校教育只会造成浪费。但如何才是适应社会需要的教育结构并无定论。从实际来看,世界各国,特别是发达国家都实行了普及九年制的义务教育,按发达国家的经验来看,普及初中教育可能是现代化社会中国人必须具备的文化素质,目前,我国人口普遍达到初中水平尚有距离。从数据看,初中人口比率和高中人口比率、大学人口比率有密切的正相关关系,如果初中人口比率提高了,高中、大学人口比率一定会提高。其实,我国初中升高中,高中升大学的比率不算低。今后我国一个年龄组的人口2 000万人左右,现在我国每年高等院校招收新生600多万人,保持这样的招生规模或再有所增加,再加上成人高等教育,从数量上说,高等教育的规模应该是能满足目前我国社会发展需求的,主要问题是在质量和结构。笔者认为,有些目标的设定需要和发展的一定阶段相联系,正如在PQLI指数中用识字率来衡量贫穷国家的发展状况比较合适一样,现阶段,从实现小康社会目标出发,用九年制义务教育的实现程度来衡量各民族的教育发展,更有现实意义。

(4)人口城镇化指数。人口不断向城市集中,反映了人类以农业为基础的生产活动转向以工业为基础的生产活动的空间变化过程。这个过程,既是经济结构的转变过程,又是社会结构的转变过程;既是人们生产方式的转变,又是人们生活方式的转变,也是人们行为观念的转变。人口城市化是人口现代化的重要标志。城镇人口比率则是衡量人口城市化程度的标志。把城镇人口比率当作民族人口发展的指标有双重意义,因为,人口城市化水平既是发展结果的标志,又是发展的条件。城市,是人口密集地区,该地区所以能使人口集聚,是因为那里有较适合生活和生产发展的环境条件,一个民族的城镇人口比率高,既表示这个民族发展的程度高,也说明这个民族发展的环境较好。

人口城镇化指数(

(5)劳动力的非农化指数。一个社会生产什么?如何生产?是社会发展程度的标志。工业化使社会生产力极大地提高,才使人类摆脱了听天由命,为实现人的全面发展提供了可能。工业化不仅使传统的产业结构发生改变,也使劳动者的就业结构发生改变。反过来,劳动者的就业结构也反映了产业结构和工业化、现代化的水平。一般来说,劳动者从事第二、第三产业的比例越高,现代化的程度也越高,人口的发展水平也越高。非农人口指数可用就业人数中从事第二、第三产业的比例来表示:

非农化指数(

以上5个指数分别从不同方面反映了人口发展的程度。这里,人口的性别年龄结构指数反映人口再生产的发展,人口健康指数、教育水平指数反映了人口素质的发展,人口的城镇化指数和劳动力的非农化指数反映人口的社会结构的发展。人口数量的内容虽然没有包括在指标体系内,但实际上它已经隐含在人口的性别年龄结构指数里,因为人口的增加和减少都会在人口的性别年龄结构中得到反映。

每个指数的值域都在0和100之间,数值越大,表明发展程度越高。由于我们很难在这5个方面区分出哪个方面重要些,哪个方面相对次要一些,所以我们不妨作简单处理,把这5个方面作等权处理,把5个指数的平均值称为人口综合发展指数:

人口发展的综合指数(I)=

以人口发展的综合指数的高低来度量各民族人口的发展程度。

与通常的发展指标体系不同的是,这里提出的各项指数有以下特点:(1)指标经过了标准化,不受年龄结构影响;(2)目标值都是100,是绝对大小,人类社会在发展过程中会不断接近它,但不一定能(也没有必要完全)达到,指数大小都是绝对的,不是相对的。所以,研究对象的有关指数一旦算出,它不但可以在同一时间上和不同的人口对象做比较,也可以对在不同时间、不同对象的发展状态做比较。例如,我们可以用2000年少数民族的人口发展指数同1990年汉族的指数做比较。

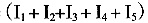

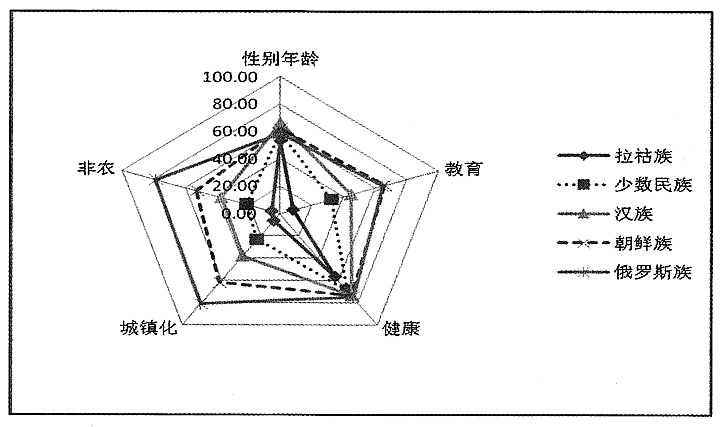

2.各民族人口发展状况

表6是根据第五次人口普查有关资料计算出的56个民族的平均值和标准差。

结合表6和表7的数据,我们来分析各个民族的发展情况:

人口的性别年龄结构是从人口再生产角度来度量人口发展状况的。人口要实现向静止型性别年龄结构的转变,首先要实现生育率从高到低的转变,并且在一定时期内保持低生育水平。性别年龄结构指数大于60的表示已经实现向低生育率转变,并且已经持续了较长时间。小于50则表示人口尚保持较高生育率或者向低生育率转变的时间不长。从2000年各民族人口性别年龄结构指数看,56个民族人口性别年龄结构指数的平均值为52.98,说明现在各民族的人口生育率已经开始转变。人口性别年龄结构指数最大的是汉族,为65.98,指数大于60的有9个民族,指数最小的是鄂伦春族,为39.68,在45以下的有6个民族。性别年龄结构指数大的民族都是计划生育开展得早,低生育率转变已经持续一定时期的民族。性别年龄结构指数小的民族都是计划生育开展得较晚,或者是生育政策特殊对待的民族。根据黄荣清的研究,2000年少数民族的性别年龄结构与1990年汉族的性别年龄结构非常接近,这是因为少数民族全面开展计划生育要比汉族晚十年左右。[12]

相比其他几个方面,我国人口的健康水平还是比较高的。2000年,世界人口的平均寿命在65岁左右,发达国家人口的平均寿命在75岁以上。根据2000年人口普查资料计算,我国人口的平均寿命为71岁。虽然低于发达国家的水平,但在发展中国家中处于前列。从我国各民族情况看,平均寿命超过70岁的民族有19个,超过65岁的民族有45个,说明大部分民族的平均寿命在世界平均水平以上。56个民族寿命的平均值为68.09,标准差为3.52,在几个指数中,健康指数的标准差最小,说明健康方面和其他方面相比,民族之间的差异较小。当然,我们还注意到世居西部的拉祜族、佤族、哈尼族、傈僳族等4个民族平均寿命不到60岁,从世界范围看,这个水平都属于贫穷国家之列。

全国6岁以上人口中,“上过初中”的标准化率为45.06%,56个民族的人口教育指数平均值为32.35,标准差为13.96。平均值比较小。总的来说,九年义务教育在我国各民族之间实现程度较低,标准差大,说明民族之间的差别甚大。教育指数最高的是朝鲜族,为67.93,最低的是东乡族,为6.85。教育指数大于60的民族有6个,大于50的民族有10个。教育指数不到20的16个民族都分布在西部,在56个民族从低到高的排序中,前28名都是西部民族③。以上数据说明,全民族教育水平离达到普及义务教育程度还有相当距离,而西部民族的距离更远。

人口城镇化指数和非农人口比例指数虽然反映的是人口发展的不同方面,但联系非常紧密。一般来说,一个民族的城镇人口比例高,则该民族从事第二、第三产业的人口比例也高,反之亦然。

从人口城镇化指数和非农化指数来看,西部民族的发展与东部和中部比,处于比较后进的位置,表现为人口城镇化比例和非农比例低的特点。56个民族中,城镇化指数在10以下的9个民族,都分布在西部,按城镇化指数从低到高排序,前30名中西部占28个。非农化指数在10以下的民族共11个,它们都是西部民族,按非农化指数从低到高排序,前32名中西部占30个。

综合指数是上面5个指数的合成,它比较全面地反映了民族人口发展的状况。全国人口的综合指数为51.15,汉族人口的综合指数为52.07,全国56个民族的综合指数的平均值为40.60。中国各个民族人口发展的综合指数见表7。从人口发展的国际比较来看,人口发展的综合指数在50左右,可以说达到世界人口发展的平均水平,综合指数在75以上,则达到了发达国家人口发展水平,综合指数若在30以下,在发展中国家中也属于低水平。中国56个民族中,有14个民族的综合指数在50以上,其中乌孜别克族、朝鲜族、俄罗斯族等3个民族的综合指数在60以上,以俄罗斯族的综合指数最高,达71.90。拉祜族、东乡族、傈僳族、布朗族、佤族、哈尼族等6个民族的综合指数在30以下,以拉祜族的综合指数最低,只有25.99。按综合指数从低到高排序,前28位都是西部民族。

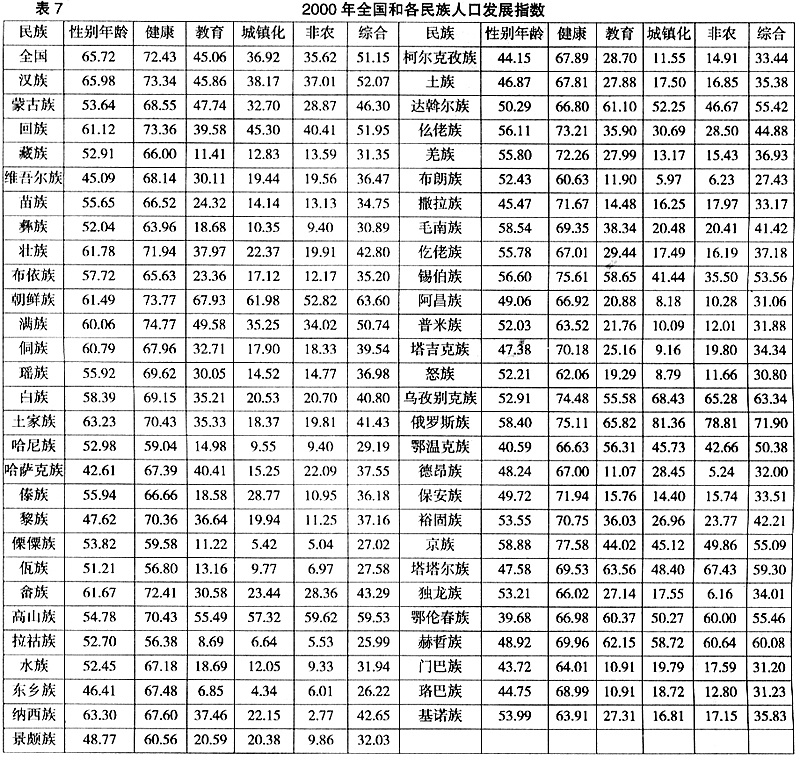

图2 2000年几个民族人口发展指数的雷达图

为了直观地反映人口在各个方面的发展情况,我们可以借助雷达图(radar chart)来表现。这里,我们选择人口发展综合指数最高的俄罗斯族、在百万人口以上民族中发展的综合指数最高的朝鲜族、综合指数最低的拉祜族,以及汉族和少数民族全体,作出它们发展指数的雷达图。由图2看出,发展程度在民族和民族之间的差距,往往不会只出现在一个方面,而是全方位的。但同时我们也注意到,差距最显著的是在教育、城镇化和非农化方面。

四、小结

我国是个多民族组成的统一国家。和谐社会的建设,要依靠各民族人民共同努力,只有各民族共同发展,才能实现祖国的繁荣昌盛。因此,我们必须把握各民族发展的情况,关注各民族在发展过程中存在的问题。但是,由于统计上的原因,在我国的统计报表制度中,没有“民族”的内容,这样,10年一次的人口普查资料,成为我们了解各民族情况的主要信息来源。

从整体来看,我国各民族的人口呈典型的发展中国家的人口特征:从性别年龄结构指数看,大部分民族的人口再生产类型从增长型向静止型转变的时间还不长,部分民族人口的健康素质不高,在文化素质、城市化和非农化方面,与发达国家的差距较大。对各个民族人口的发展指数比较可以知道,正如张天路先生过去所说,“不能笼统说少数民族落后”,[13]在许多方面,一些民族比汉族更先进。但我们应该注意到,一些民族,主要是世居西部的民族,其发展是相对滞后的。

正如上面所说,人口只是社会的组成部分。人口发展不可能覆盖社会发展内容的全部,本文提出的度量人口发展的指标体系也可能存在不足之处,但文中对人口发展现状的比较分析,揭示了各民族在发展进程中存在着的主要问题。

[收稿日期]2009-05-07

注释:

① 也有译作“物质生活质量指数”的。

② 这是莫里斯根据20世纪70年代的统计。

③ 这里所说的“西部民族”,指该民族人口主要分布在西南、西北地区,包括回族、藏族、维吾尔族等共38个民族。其中,除了侗族、回族、苗族、独龙族、俄罗斯族这5个民族外,其他33个民族在西部的人口占本民族人口总数的90%以上。

【参考文献】

[1]中国社会科学院语言研究所词典编辑室.现代汉语词典[M].北京:商务印书馆,1996.

[2]朱庆芳,吴寒光.社会指标体系[M].北京:中国社会科学出版社,2001:135-141.

[3]谭琳.中国性别平等与妇女发展报告(2006-2007)[M].北京:社会科学文献出版社,2008:375-480.

[4]国务院人口普查办,国家统计局人口司.转型期的中国人口[M].北京:中国统计出版社,2005:612.

[5]周光兆,牛文元.中国可持续发展战略[M].北京:西苑出版社,2000:19.

[6]冯立天.中国人口生活质量研究[M].北京:北京经济学院出版社,1992:18-26.

[7]冯立天,戴星翼.中国人口生活质量再研究[M].北京:高等教育出版社,1996:1-17.

[8]王秀银等.人口现代化[M].长春:吉林人民出版社,2004:127.

[9]张天路.再论计划生育与民族繁荣[Z].全国少数民族计划生育工作表彰大会会议论文,吉林延边,1992.

[10]张天路,黄荣清.中国少数民族人口调查研究[M].北京:高等教育出版社,1996:335-362.

[11]W.Lutz. Literate Life Expectancy, proposing a power ful new indicate of social development[J].POPNET, No.26(1994/95),pp.1-5.

[12]黄荣清,赵显人等.20世纪90年代中国各民族人口的变动[M].北京:民族出版社,2004:1-10.

[13]张天路.谈民族人口研究新结论[N].人民日报,1994-08-26(10).^

【原文出处】《人口学刊》(长春)2009年6期第3~13页

【作者简介】黄荣清,首都经济贸易大学 人口研究所,北京 100026

黄荣清(1946-),男,江苏无锡人,首都经济贸易大学人口研究所教授。