作者:袁富华、张平(中国社会科学院经济研究所)

来源:《中共中央党校学报》2016年05期,第82-91页

摘要:国际增长比较表明,在中等收入阶段向发达经济阶段的过渡中,存在增长非连续和有待跨越的门槛。经济结构服务化是与工业化根本不同的效率模式,消费的效率补偿机制缺失以及高层次人力资本积累不足,是增长停滞的主要原因。中国正在步入中等收入阶段,为了避免增长分化和长期调整的潜在风险,应当在政策措施和公共品提供上,为消费和服务业主导的新阶段提供动力。

关键词:中等收入阶段;增长停滞;增长跨越;效率模式;人力资本;

一、引言

通过工业化实现贫困陷阱突破并把经济推进到中等收入阶段,这是新兴工业化国家的普遍经验。但是,在从中等收入阶段向发达经济阶段的演进中,却只有极少数国家能够完成,因此,中等收入阶段也是最容易产生增长分化的阶段。国际增长比较显示,以城市化和经济结构服务化为主导的中等收入阶段,存在两种对比鲜明的效率演化模式——即发达国家高效率模式和拉美国家低效率模式,这种对比蕴含了后发国家长期增长和追赶路径的非连续,也意味着中等收入阶段向高收入阶段的转型存在门槛。发达经济高效率模式呈现出“高劳动生产率、高资本深化能力和高消费能力”的稳定效率三角。比较来看,低效率模式的产生也是源于资本深化能力或消费结构升级能力的缺失,这种缺失导致了效率改进路径阻断和增长停滞,迫使低效率模式进入长期调整。增长停滞的主要原因,在于工业化和城市化对消费动态效率环节的长期忽视,并最终导致转型经济无法得到来自于消费结构升级——特别是科教文卫支出扩大的支持。作为消费结构升级滞后的结果,后发国家中等收入阶段被大量低层次人力资本“壅塞”,这种壅塞又反过来抑制资本深化能力和高效率模式的生成机会。

发达经济高效率模式的重要特征就是知识过程的有效建立和运转,它源于服务业结构知识密集化程度的提高,知识的生产配置也同时促进其他行业效率提升。中等收入阶段增长跨越的门槛正在于此,日本、韩国增长跨越的主要做法是,用15-20年的时间迅速提升高层次人力资本比重,以此避免增长停滞的长期调整风险。作为处于转型关键时期的超大经济体,中国也将面临中等收入阶段增长分化的风险;为了尽可能避免长期调整的不确定性,政策措施应该针对经济结构服务化的新特征、新问题、新要求,充分重视消费的效率补偿效应的发挥,以消费结构升级促进人力资本结构和服务业结构升级,进而提升工业发展能力和资本深化能力。

二、中等收入阶段增长分化的典型事实

国际比较和发展理论揭示,理想经济演进和国民收入梯度爬升路径,大致可划分为三个阶段:低收入阶段、中等收入阶段和高收入阶段,连接三个阶段的增长过程是工业化和城市化。其中:(1)基于技术模仿和速度赶超的工业化,为突破低收入陷阱进而实现向中等收入水平的跨越,提供了根本动力。利用剩余劳动力和物质资本积累,推进工业化规模效率的实现,这一点在所有突破低收入陷阱的新兴工业化国家之间,没有实质性区别——工业品生产贸易的大批量、标准化,居民产品消费偏好和口味的标准化——在追赶国家之间具有极强的可比性。(2)实质性的增长分化或者(高低)效率模式的差异,发生在基于服务业主导的中等收入向高收入跨越阶段,由于城市化和经济结构服务化是根本不同于工业化的动力机制和效率模式,追赶国家间效率持续改进的能力差异,决定了增长分化。这里,我们立足于拉美、日韩和欧洲国家的增长比较,对中等收入阶段增长分化和停滞的一些问题给出数据说明。

(一)中等收入阶段增长停滞是发生在服务业主导阶段的增长停滞

我们首先采用各国相对劳动生产率(q),刻画长期增长分化和中等收入阶段增长停滞的事实。

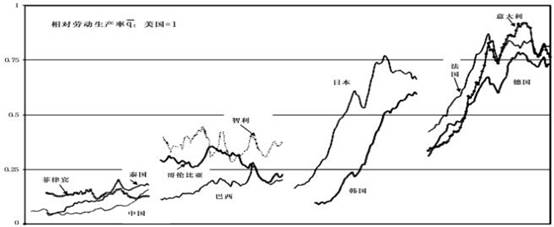

图1 1950-2011年相对劳动生产率(q)的追赶路径

数据来源:PWT8.1数据库。

图1把有代表性的国别增长分为四类:东亚发展中国家(如中国、菲律宾、泰国等);拉美国家(如巴西、哥伦比亚、智利等);追赶成功国家(如日本、韩国);老牌发达国家(如法国、意大利、德国)。四类国家大都经历过或正在经历工业化追赶过程,这是它们的共同之处。不同的是,对于曾经经历过大规模工业化的一些国家——典型如拉美、日韩和欧洲诸强——而言,1970年代之后,随着工业化向城市化转型和结构性减速趋势的发生(袁富华,2012;中国经济增长前沿课题组,2012),这些国家之间出现了增长分化,从而导致经济结构服务化进程中差异显著的高效率模式和低效率模式。1.城市化和服务业主导的高效率模式。包括两类,一类是欧洲老牌诸强如法德意三国,这些国家经济追赶是在原有高效经济社会组织的框架下进行的,其工业化的主要任务是完成战后经济恢复,城市化的主要任务是遵从经济客观规律、接替工业化维持新阶段增长模式的高效率。另一类是日本和韩国,两国之所以经常被作为经济追赶成功的模范案例,是因为两国工业化过程具有其他新兴工业化国家相似的鲜明特征:如,工业化的发展起点低、政府主导、模仿型技术进步。不同的是,日韩两国工业化向城市化转型顺利,进而达成了高效率模式。2.城市化和服务业主导的低效率模式。把拉美国家与发达国家——尤其是日本、韩国——经济追赶路径进行对比,我们更容易得到中等收入阶段增长停滞的印象。在1950-2011年间,拉美经历了大规模工业化以及增长转型,特别是1970年代之后,很多国家步入城市化阶段。但是,经济结构服务化并没有给拉美国家带来持续的效率改进,一些国家的相对劳动生产率甚至出现了持续下降,发展为显著的低效率模式。正如布尔默-托马斯(2000)所指出的那样:假如阿根廷、智利、古巴和乌拉圭在整个内向发展阶段①长期维持3%的年增长率,他们在债务危机到来之前也可能达到发达国家水平。中等收入阶段的增长停滞,源于国内制度组织的结构性因素,是一种充满系统性风险和不确定性的增长现象,其间,拉美国家由于没有处理好增长动力的重塑问题,被迫陷入城市化过程的长期调整。

3.中国正步入中等收入的增长分化区间。如图1,中等收入阶段是相对劳动生产率在0.3-0.5之间的一个区间,东亚新兴工业化国家如中国、泰国、菲律宾等正在向这个区间迈进。尤其是中国,近年来,伴随着结构性减速趋势出现,两个转型——即工业化向城市化转型、工业主导向服务业主导转型——已经初现端倪,增长和结构变化均具有中等收入阶段的特征。为了避免或缓和增长停滞风险,也不得不考虑如何重塑增长动力问题。原因是,经济结构服务化下的效率改进,毕竟有着根本不同于工业化时期的效率改进方式。

(二)效率模式差异与持续的资本深化过程相关

导致国别之间劳动生产率差异的原因之一是资本深化能力的差异。如表1,为便于比较起见,我们以相对人均投资(k)表示资本深化。立足于支出法GDP核算恒等式,如果把劳动生产率提高的动力,主要归结为投资和消费的拉动,那么,对于高效率模式的形成和维持来说,以下规律值得注意:即,资本深化能力是决定经济追赶成功的关键,资本深化先完成追赶,然后才有劳动生产率向发达水平的收敛。

1.持续的资本深化引导高效率模式的形成。首先看一下法德意三国的情景:到结构性减速普遍发生的1970年代前半期,三国人均投资相当于美国的0.8-0.9倍,基本达到美国的资本深化水平;之后,伴随着这些国家的城市化和经济结构服务化进程,资本深化持续提高并在1990年代达到峰值且超过美国,极强的资本深化能力拉动劳动生产率向美国收敛。其次,就日韩的经济而言,由于创新能力存在差距,两国在资本深化方面比欧洲诸强更加用力——尤其是在服务业主导增长时期,资本深化能力依然没有收到削弱:如1991年,日本和韩国人均投资分别为美国的1.41倍和1.05倍,相对劳动生产率分别为0.74和0.59。

----------------------------------------------

① 拉美内向发展阶段即二战后的进口替代阶段。

----------------------------------------------

数据来源:PWT8.1数据库。

2.低效率模式与低资本深化能力有关。让我们再次对高低两种效率模式下的资本深化状况进行比较,解释结构服务化时期资本深化能力缺失的后果。表1提供了国别比较中经常涉及的拉美六国资料。与发达国家成功追赶比较起来,拉美国家普遍呈现的事实是——长期中的效率改进缓慢甚至下降,与资本深化能力弱化关系密切。尤其是进入城市化成熟时期,(表1中我们以1980-2011年这个时期为例),拉美国家的结构服务化并没有提供持续的资本深化能力和效率改进动力,这一点与发达国家的结构服务化有本质不同。相比较起来,东亚国家如中国,资本深化水平似乎呈现较为乐观的追赶迹象,但是,这不能肯定中国一定具备了持续的资本深化能力。实际上,中国转型时期,仍然处在低效率模式和不乐观的资本深化能力控制之下,下文对这种不确定性将给出细致说明。

(三)消费与投资的一体化协同

这里引入相对人均消费(c)的比较分析,进一步丰富效率模式差异的资料作证。呈现于发达国家经济追赶的另一个重要规律是,随着资本深化的持续进行,消费水平也呈现持续的追赶,尽管消费追赶一定程度上滞后于资本深化的追赶。为了表述方便,本文采用消费能力这个概念,不仅包括消费水平,更重要的是包括了消费结构升级状况,消费能力提高构成发达国家结构服务业阶段的一个重要特征。

1.服务业主导经济阶段,效率模式的高低与消费能力密切相关。表1中,1970年代后,欧洲老牌发达国家在资本深化完成追赶之后,紧接着消费能力也几乎完成了追赶:如法德意三国在1991年的消费水平相当于美国的0.8倍、0.77倍和0.67倍。服务业和消费主导的发达经济,不仅表现在消费占GDP的高比重,而且表现为消费结构的高端化——现代部服务业尤其是知识密集服务业主导着服务业结构升级调整。日本、韩国也表现出消费能力的持续追赶,尽管这种追赶能力比欧洲诸强稍弱,但是作为追赶关键的消费与投资一体化协同趋势非常鲜明,体现了发达经济结构服务化的主要特征。

2.我们之所以强调消费与投资一体化协同,是因为在拉美等低效率国家中,这种特征是缺失的。在1950-2011年长达半个多世纪的时期里,拉美六国相对消费水平要么上升很慢,要么呈现显著下降。尤其值得注意的是,从规模上来看,拉美国家现阶段的城市化水平达到甚至超过了发达国家,但是支撑城市化良好运作的三个结构性因素——服务业结构、消费结构和公共品支出结构,拉美国家还与发达国家相距甚远。东亚新兴工业化国家,如中国和泰国,也出现了投资/消费失调的低效率特征:中国近年来的高投资明显是以牺牲消费为代价,这也是众所周知的事实;泰国在亚洲金融危机之前,投资一度高涨,这种高涨也是以牺牲投资/消费协调为代价,危机导致资本深化能力减弱,并导致经济转型无法在短期内达成。

3.消费的效率补偿。无论是发达国家还是拉美国家,服务业比重上升和消费比重上升乃至服务业和消费主导增长路径的形成,是城市化阶段的普遍现象。但是,发达国家和欠发达国家城市化绩效的差距却如此显著,这本身就是一个值得深思的基础性问题。既然这种问题发生在经济结构服务化的情境下,那么问题的根源还应该从服务业和消费中去寻找。表1中的数据至少提供了某些线索,即发达国家高效率经济模式的消费具有更强的效率补偿效应。根据中国经济增长前沿课题组的测算和分析,发达国家在城市化阶段的消费,比投资具有更高的效率促进能力,而且,消费与投资之于效率提高的效应都是正的;相比之下,拉美国家消费的效率补偿效应却没有那么明显,而缺乏显著经济效率改进的消费,反过来又抑制了资本深化能力。

三、增长非连续与增长门槛跨越

(一)效率模式与转型:增长停滞原因的探索

1.效率模式和转型理论。针对增长阶段理论所陈述的——发展中国家可以像发达国家那样,经过一系列阶段演化最终达到发达水平的观点(如 Rostow,1960),拉美结构主义认为这不符合历史事实,由于中心发达国家在技术进步内部化和生产率改进方面,具有比外围落后国家更强大的能力,两者之间的联系因此表现出显著的不对称性,这种不对称迫使后者在追赶过程中偏离线性的理想路径(ECLA,1951;Furtado,1974)。上述理论隐含的有价值的线索是:(1)中心和外围代表了本质上不同的两种效率模式;(2)在把偏离拉回理想路径的过程中,发展中国家存在耗时较长的调整。联系消费主义观点,(城市化阶段)发达国家更加具体表现为“高劳动生产率、高人均消费”协调演进的高效率模式(Goodwin et al.,1997),而经济追赶国家往往表现为“低劳动生产率、消费增长与生产率增长脱节”的低效率模式(Sklair,1991),也正是存在着这样的模式差异,预示着长期追赶进程中增长非连续问题存在的可能性,这种非连续也被第二部分的数据所证明,中国经济增长前沿课题组(2016)对此提出了系统性的理论分析。

在发达的高效率模式和追赶的低效率模式之间,是一个转型时期,这个期间由工业化向城市化转型和工业主导向结构服务化转型叠加构成。之所以只有很少国家成功实现了转型,是因为这个期间的跨越不能历时过长,否则将会陷入长期调整和停滞。联系Goodwin的观点及本文实证分析的一些典型化事实,我们可以把高效率模式归纳为“高劳动生产率、高资本深化能力、高消费能力”这个稳定的效率三角,并以此作为低效率模式的转型目标。经济追赶过程中,资本深化能力和消费能力中的任何一种缺失,都将导致调整甚至增长停滞。我们认为,就转型实践和后发国家的现实而言,对于传统投资方式和消费方式的过度依赖,是增长不可持续或增长停滞的潜在威胁。

2.单纯依赖资本驱动的增长,具有不可持续性。传统资本驱动模式在经济转型时期所面临的调整迫切性和困难,在中国现阶段增长中有显著体现。这种困难产生的原因之一,是资本驱动的工业化过程自身所蕴含的一个矛盾——即传统资本驱动模式将抑制资本深化能力的持续提高。这个判断蕴含的含义是,尽管投资和资本积累是促进增长的重要动力,但是,问题的关键在于,在经济转型时期,是否具备持续的资本深化能力?实际上,受到原有增长方式的局限,包括中国在内的大多数新兴工业化国家都将面临这个困难,原因是: (1)工业化初始条件和路径依赖,抑制了长期内生动力。工业化资本驱动模式在中国得以成功的条件是剩余劳动力、技术模仿以及大规模消费市场。其中,劳动力要素禀赋在生产方式选择上有着决定性作用。即使在已经进入中等收入水平的当前阶段,低素质和半熟练劳动力支撑增长的格局依然没有得到扭转。根据袁富华、张平和陆明涛(2015):中国对规模扩张的注重,使得主要储蓄者(35-54岁劳动力)中,中等文化程度受教育比重达到60%以上,而高等教育受教育比重仅为10%左右,属于典型的“低层次人力资本雍塞”。这一点之所以重要,是因为中国现阶段就正处于向结构服务化的转型时期,服务业主导和服务业的结构升级依赖的不是初级劳动力,而是高端人力资本——可以做为对比的数据是,当日本、韩国进入转型时期的时候,高等教育程度劳动力比重均发生了“跃迁”或快速上升。也就是说,两国之所以获得了城市化时期的内生动力,与提前15-20年的人力资本积累密切相关。(2)资本驱动在长期中加剧结构矛盾,导致消费结构升级滞后和消费效率补偿环节缺失。在工业化向城市化的转型时期,高投资的传统经济逻辑正在失去其现实基础。依据传统工业化理论假设,投资驱动模式暗含的假设是消费能够吸收生产供给,也正是在这个假设下,边际的或增量的投资才有经济机会。但是,随着基本消费品的满足和消费者偏好的变化,传统工业品和服务品市场趋于饱和、边际投资收益递减,并迫使增量投资离开实体部门。作为转型的重要标志,消费结构升级一方面是消费能力提升的标志;另一方面,消费结构的高端化— —如科教文卫项目支出的扩大(中国经济增长前沿课题组,2015),是经济结构服务化下高效率模式的主要支撑,也是内生动力的源泉,消费的效率补偿效应,即是发生在这样的经济背景之下。因此,中国投资驱动模式所导致的消费下降,也阻断了效率模式持续改进路径。(3)生产结构升级滞后所导致的效率漏出问题。实际上,在转型时期,中国经济已经表现出消费结构升级的迹象,只是这种迹象被高投资追求掩盖了。典型如现阶段广泛发生的海购以及对国外高等教育的需求,这可以归因为国内生产结构滞后,由此也可以印证工业化资本驱动模式与转型时期增长方式的不适应。

3.单纯依赖消费主导的增长,具有不可持续性。拉美国家走到了另一个极端,依赖传统服务业直接跨越到城市化,事实证明,由于缺消费结构升级和服务业结构升级的支持,内生动力无法培育并最终导致经济陷入长期调整。拉美难以实现中等收入阶段向发达水平跨越的主要原因,在于国内收入分配的不公平对消费结构升级带来的长期阻碍,尽管这些国家也实行过各种各样的自由化效率促进政策,但是对于结构服务化下高效率模式至关重要的高技能和高端人力资本积累没有建立起来。“低层次人力资本雍塞”问题实际上在这些国家更加严重,以至于拉美的城市化被人口漂移充斥,初级劳动力不仅不能为城市化提供创新和效率改进,反而增加了城市化成本。

(二)消费的效率补偿机制:基于要素

无论是中国资本驱动的增长路径,还是拉美消费主导的增长路径,都存在消费的效率补偿这一关键环节的缺失。资本驱动模式下,物质资本积累自身蕴含了资本深化能力降低的矛盾,这个矛盾源于投资/消费失衡以及消费水平低下对产品市场造成的制约,解决这种困境的转型自然是促进消费。拉美消费主导的城市化之所以受人诟病,症结在于以衣食住行为主的传统消费结构,不能提供经济持续增长的动力,这些国家走走停停的增长表现以及大规模工业化结束之后制造业的萧条,可以作为佐证。对于追赶国家来说,经济转型既表现为服务业主导替换工业主导,又表现为消费主导替换物质资本驱动主导,其中,消费能力提升是两个替换过程中效率持续改善的保障。也就是说,在效率改进方面,消费提升应该具有补偿投资下降的能力,这是实现增长跨越的重要一环。

图2 总消费中广义人力资本相关(即科教文卫)支出比重

数据来源:中国经济增长前沿课题组(2015)。

1.消费结构升级与人力资本比重:增长非连续和门槛跨越的进一步数据佐证。图2提供了美国、韩国和墨西哥三国消费结构变动状况的对比,这三个国家大体上可以代表发达经济、转型跨越经济和中等收入阶段停滞的三种增长状况。(1)作为二战后世界创新中心和高效率的标杆,美国在1970年代进入经济结构服务化和消费主导后,消费结构中与广义人力资本形成相关的“科教文卫”支出占比,一直处于持续上升状态:从1970年代的30%提高到1990年代的40%,2010年接近50%。与此同时,衣食住行等基本消费支出大幅度下降。(2)墨西哥的情景相反,长期中消费结构被局限在衣食住行等基本消费的花费上,如,1992-2011年该国科教文卫支出比重一直维持在20%的水平,从结构服务化需要提供效率以保证增长可持续的角度看,这个比重显然过低了,这种消费能力也可视为增长停滞的一个表征。(3)韩国的消费结构呈现出显著的追赶趋势,1980年代中期之前,科教文卫支出比重不足20%,1990年代提高到30%,近年来持续上升到接近40%。消费支出结构高端化,呈现出追赶美国的趋势。

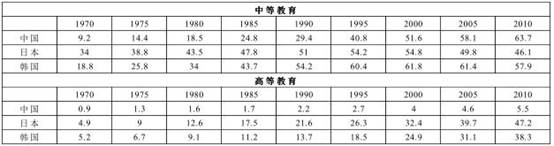

表2 主要储蓄者(35-54 岁劳动力)中等和高等教育比重 单位:%

数据来源:EDStats,BL2013_MF_V1.3(Barro-Lee.com)。

消费结构升级对于转型跨越的重要作用,在于促进人力资本积累。表2列示了日本和韩国中等、高等教育程度劳动力比重及其变化状况。首先看工业化转型时期:大致在1980年代中期,日本主要储蓄者高等教育比重开始显著上升,这种上升与该国大规模工业化结束和科技立国战略实施相一致——尤其是1990年代至今,高等人力资本比重持续快速提高,目前接近50%。也就是说,日本提前15-20年左右的时间,为结构服务化储备人力资本。韩国的情景类似,但人力资本结构高级化的时间稍晚,大致从1990年代中期开始发生跃迁,目前这个比重已经接近40%。相比较起来,中国还没有发生类似的跨越。需要强调的是,日本、韩国之所以极力累积高层次人力资本,可能在于需要用正规高等教育比重的提高,弥补工业化历时较短所导致的默认知识的不足,尤其是经济结构服务化时期,这种近乎强制性的人力资本积累对于效率提升至关重要,毕竟,低层次人力资本的雍塞不能为创新提供土壤。

2.结构服务化时期,投资再平衡是重中之重。上述数据资料隐含的经济意义是,增长跨越和结构服务化需要高层次人力资本支撑,高效率模式的重塑使其成为必要条件。由此,我们深入到转型经济时期投资再平衡这一重要问题。(1)长期中的投资/消费关系。短期中投资与消费的转换,是此消彼长的关系;长期中投资/消费关系主要集中于结构——即投资结构与消费结构的协调,前提是消费结构具有动态效率。消费结构的变动——尤其是与广义人力资本积累有关的消费,长期中看也是一种投资,原因是这部分消费支出是为了获得未来收益。因此长期投资再平衡,实际上是物质资本积累与人力资本积累的再平衡问题。换句话说,与广义人力资本有关的消费支出,是为了转型时期更高效率模式的重塑做准备。(2)投资再平衡的重要性,也因为转型时期另一种趋势的发生而变得重要。当工业化技术模仿过程结束,紧跟着将会发生消费模仿:一方面,进入中等收入阶段之后,模仿更高级的消费方式的金钱能力已经具备;另一方面,由于中等收入阶段也是收入分化时期,无论是国内的消费模仿还是对国外的消费模仿,都将作为一种不可回避的规律存在。此时,如果不能通过消费结构升级加以引导,那么消费模仿很可能变成无效率的消费,拉美的消费问题足以提供佐证。

3.消费的效率补偿机制:人力资本增进的劳动力再循环。为避免消费无效率的问题,结构服务化时期,人力资本增进的劳动力再循环相应成为重要议题。正如中国经济增长前沿课题组(2015)、张平和郭冠清(2016)所分析的那样,对于追赶经济而言,城市化与工业化的重要区别,在于消费这一因素在国民经济中的地位的变化。不同于大规模工业化时期消费从属于产出扩张,结构服务化时期,消费成为高效率模式的起点,消费结构升级成为效率持续改进的前提和必要条件。作为一个嵌入的必要循环,消费的效率补偿只有在下述条件下发生:消费结构中用于广义人力资本积累——尤其是用于高等教育支出的比例提升,以此促进人力资本的不断累积,实现高层次人力资本(包括高技能和高等正规教育)对低层次人力资本的替换。由于人力资本积累与生产率提升相联系,收入提升反过来继续推动消费结构优化和消费能力提升。

消费的这种效率补偿效应,在经济转型时期需要政府推动。原因是,消费者更乐意于短期中的模仿,获得当期满足(如对时尚和奢侈品的追求),但是这种短视常常与长期消费能力的效率促进要求相矛盾。典型例子是拉美国家消费对美国的模仿,消费者的短视反而伤害了长期增长。不同于工业化阶段国家的经济干预,转型时期政府对消费的有效引导,在于重视公共品对教育的强力支持。就像经济理论已经认识到的那样,经济成功的标志最终是能够留住什么。

(三)知识过程与增长动力重塑:基于产业

作为嵌入的循环,消费的效率补偿效应在国内产业雁阵传递中得到体现。表现为知识过程的建设和产业结构调整优化中的两个替换,从而达成结构服务化阶段的效率模式重塑。

1.知识过程。消费的效率补偿这一环节与产业结构变动联系紧密。进入中等收入阶段后,消费者偏好多样性和恩格尔定律的作用,拉动国内产业结构发生两个叠加的演替变化:一方面,结构服务化趋势促使服务业替代工业;另一方面,服务业自身发生结构优化。正如上文数据分析所揭示的那样,这两个替换过程导致增长路径分化不确定性——要么实现了高效率模式跨越,要么陷入增长停滞。增长非连续和增长跨越的关键环节,就是知识过程能否建立。

消费结构升级促进人力资本结构梯度升级,社会总体劳动力中高层次人力资本比重的扩大,是知识过程建立的必要条件(至少后发国家经验教训的对比是这样)。知识过程建立在高等人力资本的积累上,包括知识生产和分配的过程,是一个运用知识要素再生产知识要素的过程。有两种典型形式:一种是采用教育或培训形式的知识生产,其产品是各类专用的和通用的人力资本;一种是人力资本应用于生产、消费过程所产生的知识及其累积。发达国家高效率的模式中,两种典型模式的具体表现是:教育或培训体系完备且先进;有助于效率改进的研发能力和各类技术知识先进,也正是这些特征构筑起来转型跨越的壁垒。

2.服务业要素化趋势。高效率模式下知识过程的特征,隐含了服务业要素化趋势命题,这个命题把消费结构升级与服务业结构升级联系起来。可以说,围绕知识过程展开和持续推进的经济结构服务化,直观上的表现就是服务业要素化趋势,这也是服务业主导的高效率模式的典型结构特征。根据发达国家1970年代以来的增长经验,服务业发挥主导作用的途径有两条,一是特定服务业作为其他行业的中间投入,二是服务业作为自主增长的部门存在。无论是作为中间投入还是作为自主增长,都离不开知识技能密集化的促进作用。典型如教育、研发、信息咨询、产权保护等具有要素性质的服务行业,在高效率模式中的杠杆效应日益显著。实际上,前文提及的知识过程再生产,主要是发生在服务业要素化趋势过程中,尤其是高等教育和研发部门,更是充当了高效率模式赖以建立的基础,这个过程的发生有助于推动服务业内部结构升级。实际上,理论中对现代服务业发展的强调,主要是对知识密集服务业替代传统服务业部门的强调,目的是促进效率内生机制建立。

3.产业结构调整与增长方式优化。工业与服务业增长的长期动态联系很有趣,经济调整和转型的一个重要任务,就是通过知识过程的建设和消费补偿效应的发挥,实现服务业增长对工业增长的促进。围绕生活必需品产出扩张和需求满足的大规模工业化阶段,工业生产供给主导增长,服务业作为从属分工为工业化提供保障。经济结构服务化阶段,服务业的主导性地位确立,要求它必须要像工业那样具有效率,不然就将会导致增长停滞。也恰恰是由于这个要求不能得到满足,转型时期因此蜕变为增长分化时期:一方面,剩余劳动力的消失和工资的上升会持续推高工业成本,导致工业份额下降;另一方面,恩格尔定律和城市化推高服务业份额,两种力量交汇于服务业主导增长的过程中,此时服务业如果仍然以低层次人力资本的累积为支撑,将会导致服务业成本病和工业的萧条。

(1)服务业内部升级和效率实现。服务业主导增长时期,产业结构调整的优化源于知识过程的建设,这种动力与服务业要素化趋势有关。我们首先关注以科教文卫为优化方向的服务业结构升级方向。与本文第二部分实证数据相一致的是,老牌欧美发达国家在1970年代工业化高增长之后,就开始关注如何以服务业结构升级促进效率持续改进问题。尤其是如丰裕社会到来之后公共品对科教文卫支持力度加大,收入水平提高促进消费者偏好多样性等命题受到理论和政策重视①,一些研究如马克卢普(2007)已经认识到知识生产配置系统在结构服务化趋势下的重要性。服务业内部升级和效率改进包括以下方面:第一,知识部门自主增长的倾向增强,特别是在公共政策支持下的普通教育和培训。这些部门自身形成了分工明确的体系,尤其是高等教育和高级技能培训,这些知识资源的可贸易性现在变得越来越大。研发是另一类快速增长的知识服务部门,联合国等国际组织制定颁布的《国民经济核算体系2008》,直接把研发投资置于资本形成项目之下,而不是当作中间成本看待。作为教育和培训体系发展成效的检验指标,研发能力始终居于高效率模式塑造的核心。第二,与知识有关的休闲娱乐业的发展。作为工业化生产投入标准化的一种延伸,结构服务化使得消费具有整合时间资源的功能,原因是随着劳动生产率的提高,也产生了有待消费使用的剩余时间资源,而对这些时间的使用,已经不仅仅是疲劳的恢复。对时间资源有计划甚至标准化的使用,成为现代城市生活方式的典型特征— —如文化娱乐活动的参与、有计划的旅游等。当然,这种消费方式是与收入平均水平的提高相联系,从发达国家经验来看,受到较好教育的中产阶级是这些服务的主流消费群体。第三,信息咨询服务是依赖于知识过程产生并促进知识扩散的高端服务行业,并在很大程度上充当了联系经济社会网络的平台组织,这是结构服务化阶段不同于工业化阶段的新特点。这类服务业一方面通过平台作用促进个人服务的发展,同时也作为其他行业之间信息交流和知识创新的促进平台。就像教育培训、休闲娱乐等行业那样,信息咨询行业可贸易性也越来越显著。可贸易性提高、高端服务替代低端传统服务是服务业内部优化和效率改进的主要机制。

------------------------------------------

① 这方面的文献参见Galbaith(1971)、马克卢普(2007)、西托夫斯基(2008)。

-------------------------------------------

(2)服务业与工业协调互动与高效率模式。诸多文献对工业化和信息化相互促进问题进了深入探讨,如谢康等(2016)认为,发达经济阶段信息化对工业化的促进作用显著。根据本文的理论分析,服务业与工业协调互动路径的达成,与服务业替代工业过程中服务业自身结构优化有关,也就是说,在服务业知识技能密集化的同时,也促进了工业知识技能密集化。其中,两类高端知识密集服务业充当着协调互动的连接点,一类是高等教育部门和研发,一类是信息咨询服务部门。正如Ozawa(2005)所阐释的那样,国内产业转型升级不仅仅是既定生产函数全要素生产率的改进,还应包括旧有产业结构被新的产业结构替代的过程,这是产业结构升级过程中的创造性破坏。尽管他的产业演进理论分析是立足于工业化,但是产业协调发展的创造性破坏这一结论,对于结构服务化过程同样成立。

四、中国经济结构的调整方向:对于超大经济体协调增长的强调

(一)中国经济转型时期几个理论认识的强调

本文关于结构服务化过程中高效率模式和增长停滞的比较分析,意在强调,中等收入阶段的增长跨越,不是一个在原有增长模式之下的要素投入的增量调整,相反,增长跨越本质上是一个效率模式重塑的过程。这个重塑过程包括消费的效率补偿机制和(高技能、高等教育)人力资本积累、知识过程的建立和服务业要素化等相互联系的环节。这些观点对于正在步入中等收入阶段的中国具有启发性。以下问题需要进一步理清:(1)增长跨越的关键,在于是否具备资本深化能力而非投资比重多少。中等收入阶段向发达经济的跨越,投资依然充当了重要动力,但问题的主要方面不在于投资多少,而在于步入中等收入阶段以后是否具有资本深化能力,实现中等收入跨越的重要命题就是实现资本深化能力的提高。这一点在前文已有论述,我们在这里只是再次做出必要的强调。(2)产业结构调整的方向在于服务业结构优化。服务业的发展既有拉美那样的人口漂移形式,也有发达国家那样的知识技术密集化趋势;从效率持续改进角度看,服务业发展路径的对错,在于趋向传统成本型还是服务业要素化,可以说,服务业要素化所引致的知识过程的建立,构成高低效率模式的分界。(3)消费结构升级而非消费比重增大,是发达经济与拉美停滞经济的重要区别;作为一个嵌入在经济结构服务化过程中的环节,消费结构的高级化是人力资本积累和效率改进的重要动力。总之,中等收入增长跨越,不是原有增长模式的边际调整,而是结构性、系统性的整合,国际经验比较也显示,增长停滞的主要困难,也正是由于投资、消费边际调整(而非结构升级)对低效率增长路径的锁定。

(二)超大经济体协调发展现阶段,中国开始步入中等收入阶段,这个阶段与工业化向城市化转型叠加,以往支持高增长和效率改进的资本驱动模式式微,经济出现结构性减速。如何应对经济结构服务化趋势下效率下降,进而为增长跨越提供动力,成为重要议题。毫无疑问,正如已经陈述过的那样,工业化与运转良好的城市化,是两种根本不同的效率模式,中国的经济转型实际上是增长方式的重塑。而中国作为超大经济体的特征,同时为转型带来了正负两方面的冲击。

转型时期中国面临的最大困难在于存量调整,包括与廉价剩余劳动力相适应的资本存量、低层次人力资本的壅塞以及行政垄断部门在生产资源利用上的效率缺乏等。这些问题一方面导致了现有模式中资本效率的持续下降,另一方面由于消费结构升级路径受阻,使得消费的效率补偿效应无法发挥,并进一步阻碍产业结构升级和内生动力生成。但是,中国作为超大经济体,也有转型时期经济调整有利的一面,但前提是这个过程不能拉得太长,否则将会陷入长期调整不确定所带来的风险当中。根据前文分析,协调发展的路径需要强调以下方面:(1)以区域效率协调为主,避免盲目实现普遍的经济结构服务化。在中等收入阶段,服务业和消费主导的经济的有效运转,需要以较高的收入和较强的消费结构优化能力为前提,以便为知识过程建设提供土壤。经济跨越的目的是高效率模式的打造,而非一味追求服务业比重的多寡。(2)保持工业化与城市化的衔接,防止盲目服务化导致的成本病。中国现有劳动力状况是低层次人力资本壅塞,以这种底子加速城市化,结果只能是走类似于工业化规模扩张的老路——加剧服务业低效率和人口漂移,导致工业停滞和增长停滞。做好工业与服务业的协调,是转型时期尤其应当注意的问题。(3)解决经济资源的错配问题。中国转型时期的资本资源错配,主要发生在行政垄断生产企业与市场竞争性企业之间;人力资本也存在显著的错配,主要存在于行政事业单位和生产性企业之间。这些错配问题的解决,同时为体制改革深化提出了更高要求。

(三)收入分配与公共品供给问题的特殊重要性导致拉美陷入增长停滞的最核心的困难有两个:一是国内收入差距过大,二是公共品支出对教育和研发支持的不足。正是由于这两个根本性障碍,致使拉美国家即使遵从了国际组织推荐的自由化经济政策,也成效甚少。前文分析显示,收入分配差距的扩大,主要是通过阻断消费结构升级路径——尤其是教育和培训支出路径,影响长期增长。除了依托个体教育支出以培育知识过程外,政府给予教育和研发大力支持也是重要的效率提升环节,尤其是在经济转型时期,当技术模仿结束、企业创新能力不足时,由公共品给予教育和研发大力支持必不可少。

[参考文献]

[1] ECLA. Economic Survey of Latin America 1949[R]. New York: United Nations Department of Economic Affairs, 1951.

[2] Furtado C. Underdevelopment and Dependence: The Fundamental Connection[R]. University of Cambridge, Centre of Latin

American Studies, 1974.

[3] Galbaith J K. The Affluent Society[M]. Boston: Houghton Mifflin Company, 1971.

[4] Goodwin N R, F. Ackerman, and D. Kiron. The Consumer Society[M] Washington, D.C.: Island Press, 1997: 338.

[5] Kay C. Latin American Theories of Development and Underdevelopment[J]. Routledge, 1989: 29-35.

[6] Ozawa T. Institutions, Industrial Upgrading, and Economic Performance in Japan: The “Flying-Geese” Paradigm of Catch-up

Growth[M]. Northampton, Massachusetts: Edward Elgar Publishing, 2005: ch1, ch4.

[7] Rostow W W. The Stages of Economic Growth: ANon-Communist Manifesto[M]. Cambridge: Cambridge University Press, 1960.

[8] Sklair L. The Culture-ideology of Consumerism in the Third World[M]. Sociology of the Global System, Baltimore: Johns Hopkins

University Press, 1991: 129-169.

[9] [美]马克卢普.美国的知识生产与分配[M].北京:中国人民大学出版社,2007.

[10] [英]维克托·布尔默-托马斯.独立以来拉丁美洲的经济发展[M].北京:中国经济出版社,2000:486,491-492.

[11] [美]西托夫斯基.无快乐的经济:人类获得满足的经济学[M].北京:中国人民大学出版社,2008.

[12] 谢 康,肖静华,方 程.协调成本与经济增长:工业化与信息化融合的视角[J].北京:经济学动态,2016,(5).

[13] 袁富华.长期增长过程的结构性加速与结构性减速:一种解释[J].北京:经济研究,2012,(3).

[14] 袁富华,张 平,陆明涛.长期经济增长过程中的人力资本结构[J].北京:经济学动态,2005,(5).

[15] 张 平,郭冠清.社会主义劳动力再生产、劳动价值创造与分享:理论、证据与政策[J].北京:经济研究,2016,(8).

[16] 中国经济增长前沿课题组.中国经济长期增长路径、效率与潜在增长水平[J].北京:经济研究,2012,(11).

[17] 中国经济增长前沿课题组.突破经济增长减速的新要素供给理论、体制与政策选择[J].北京:经济研究,2015,(11).

[18] 中国经济增长前沿课题组. 增长跨越:经济结构服务化、知识过程和效率模式重塑,2016,待发表。

Reasons of Economic Stagnation and Leaping Development in the Middle-income

Phase:Also on the Direction of China’s StructuralAdjustment

YUAN Fuhua ZHANG Ping

Abstract:The international comparison of economic growth shows that there is discontinuous growth and threshold to cross during the transition from iddle-income economy to developed economy. The main reasons of economic stagnation are as follows: the institution of servitization is radically different from that of industrialization, the missing system of consumption’s compensation for efficiency and the lack of accumulation of high-level human capital. During moving into the middle-income phase, China should provide momentum for the new phase ominated by consumption and services to avoid the risks of growth differential and long- run

adjustment. New drives shall be provided for the new stage dominated by onsumption and service with policy measures and the provision of public goods.

Key Words::Middle-income Stage, Economic Stagnation, Leaping Development, Efficiency Mode, Human Capital