内容提要:户籍制度在经历60多年的改革之后,依然发挥着资源配置和利益分配的功能,现有研究无法对此做出合理解释。基于CGSS2006数据的实证研究结果表明,户籍制度之所以能够发挥这种功能,是因为改革陷入了“内卷化”的局面,是一种“无发展的增长”。“内卷化”导致的结果,就是在中国社会发展的各个阶段中,相比于农业户口者,非农户口者在经济收入、政治身份以及获得高层次教育等方面始终存在着较为显著的优势。在非农户口者中,户口级别越高,在上述各领域的优势也越明显。由于户籍制度改革是一种典型的强制性制度变迁,因此,需要通过政府行为优化来带动户籍制度改革,使政府行为实现由管制到服务的转变,使其走出“内卷化”困境。

关键词:户籍制度/制度变迁/内卷化/户籍分层作者简介:李晓飞,中南大学公共管理学院讲师,哲学博士后流动站研究人员。长沙410083

一、研究背景和研究问题

作为中国的一项基本社会制度,自创立之日起,户籍制度就始终与人们的日常生活息息相关。户籍制度的重要性不仅体现在户口的登记与管理中,更重要的是,它与资源配置和利益分配密不可分。迄今为止,尽管户籍制度已历经多次改革,但人们的就业、升学、婚姻、生育等日常生活的方方面面却无时不受到这一制度的影响。那么,60年来,户籍制度的改革和变迁究竟依循的是一种什么样的路径?它为何仍然发挥着对资源配置和利益分配的控制功能?对诸如此类的问题,学界已经提出了诸多观点或建议,但仁者见仁、众说纷纭。

在当前关于户籍制度与资源和利益分配之间关系的理论研究中,国外学者较为推崇的是社会空间等级论,该理论主要侧重于考察由于户籍制度对户口迁移的限制所导致的社会空间差别现象。如程铁军等人提出的“位置等级”和“区域等级”(Tiejun Cheng,1991;Tiejun Cheng & Mark Selden,1994)、吴晓刚等人提出的户口性质转变的“怪圈”(Xiaogang Wu & Donald J.Treiman,2004)以及沃德尔等人提出的“城市职业分布的户口等级”等(Andrew G.Walder, 2000)。相比之下,城乡二元结构论则是大多数国内学者较为认同的理论。该理论认为,户籍制度是导致中国城乡差别的一个重要因素,而户籍制度之所以能发挥这样的作用,主要是因为它可以对农村劳动力向城市流动以及基本生活资源分配进行限制和控制。如孙立平等人认为,户籍制度将城镇人口与农村人口明确地区分开来,使城乡社会形成封闭的二元结构(孙立平等,1994);蔡昉等人认为,户籍制度在保护城市劳动力就业的同时排斥了农村劳动力就业(蔡昉等,2001);姚先国等人提出,劳动力市场上存在着明显的城乡差别(姚先国等,2004)。

综观上述研究,存在以下问题:首先,城乡二元结构论忽略了另一种情况,那就是由户籍制度导致的差别现象不仅仅存在于城乡之间,也存在于不同级别的城市之间,这就相当于忽略了组间误差。在现实中,这种组间误差往往也可以在一定程度上解释阶层地位获得的差异。其次,社会空间差别论主要是基于官方的政策和文件分析,并没有经过经验数据的检验,而且也忽视了城市之间的户口等级差别现象。再次,上述研究的时间跨度仅止于上个世纪90年代,而在进入新世纪之后,户籍制度又进行了新一轮的改革。因此,有必要对进入新世纪之后的情况展开进一步的研究。更重要的是,当前的研究无法解释为什么户籍制度在经历了多次改革之后,仍然还在发挥着资源配置和利益分配的功能。

基于上述背景,本文力图在现有研究的基础上进一步追问:户籍制度的改革和变迁究竟依循的是何种路径,呈现出何种形态?它为何始终能够发挥对资源配置和利益分配的功能?为解答上述问题,同时帮助人们深化对户籍制度改革的认识,本文将立足大规模的社会调查数据,结合建国60年来不同的历史阶段和社会背景,进行一项综合性和历时性相结合的实证研究,对户籍制度的改革和变迁做出阶段性的总结和前瞻性的展望。

二、研究假设

本文的基本假设是:户籍制度之所以始终能够发挥资源配置和利益分配的功能,是因为它的改革陷入了一种“内卷化”的趋势。“内卷化”(Involution)的原意是“翻卷或盘绕”,用来表达“一种盘绕起来的、复杂的、纷繁混乱的事物”(何艳玲,2007)。美国学者吉尔茨首先对这一概念进行了学理上的界定,即:一种社会或文化模式在某一发展阶段达到一种确定的形式后,便停滞不前或无法转化为另一种高级模式,而只能不断地简单再生产或复制该模式的现象(Clifford Geertz,1963)。这一概念提出之后,便被迅速运用于对中国社会的研究并卓有成效。黄宗智运用“经济内卷”和“无发展的增长”来描述和解释华北地区和江南农村经济的无效增长(黄宗智,2009);杜赞奇提出“国家政权的内卷化”,即国家与社会关系旧模式的复制、扩大、延伸和精致化,来描述民国前期国家机构的无效运行及其向地方的扩张(Prasenjit Duara,2010)。

可见,从吉尔茨、黄宗智到杜赞奇,无论他们是在何种意义上使用“内卷化”这一概念,均致力于描述一种没有实际发展的变革。正是在这个意义上,本文借用了“内卷化”这一概念,提出“户籍制度变迁的内卷化”,来描述建国以来户籍制度的改革状况。具体而言,“户籍制度变迁的内卷化”是指:建国以来户籍制度的每一次改革,都是对已有改革的复制或延续。改革真正需要指向的目标,即放松对人口流动和自由迁徙的控制,尤其是将户口因素与资源和利益分配剥离开来,并没有真正实现,甚至在一定程度上还得到了加强。

对户籍制度变迁内卷化的分析,最根本的就是要考察在建国以来的不同历史阶段中,户籍制度与资源和利益分配之间的关系是否发生了改变,而资源和利益获得的多寡,则可以通过个人的阶层地位反映出来。格伦斯基和罗斯曼等人曾归纳出经济类、政治类和社会类等七种类型的事物作为阶层地位的基础(David Grusky,2006;Robert Rothman,2002),而韦伯和伦斯基则认为,政党、经济机会和声望是衡量阶层地位的指标(Max Weber,1996;Gerhard Lenski,2006)。因此,本文将户籍制度变迁内卷化操作化为三个维度,即户口差别导致经济地位内卷、政治地位内卷和社会地位内卷,并将之统称为“户籍分层”(Household Registration Stratification),意指不同户口性质和户口级别的个人或群体所获取的权利、资源和机会的不均等而导致的社会差别现象①。

具体地,本文试图通过对大规模社会调查数据的分析,来检验关于户籍制度变迁内卷化的三个基本假设。

假设1:户口差别导致经济地位内卷,即:在建国以来的不同历史发展阶段中,户口因素对个人的经济地位均有显著的影响。城市户口者的经济地位高于农村户口者;在城市户口者中,户口所在城市的行政区划级别越高,个人的经济地位越高。

假设2:户口差别导致政治地位内卷,即:在建国以来的不同历史发展阶段中,户口因素对个人的政治地位均有显著的影响。城市户口者的政治地位高于农村户口者;在城市户口者中,户口所在城市的行政区划级别越高,个人的政治地位越高。

假设3:户口差别导致社会地位内卷,即:在建国以来的不同历史发展阶段中,户口因素对个人的社会地位均有显著的影响。城市户口者的社会地位高于农村户口者;在城市户口者中,户口所在城市的行政区划级别越高,个人的社会地位越高。

三、数据、变量和方法

(一)数据来源

本文使用的数据来自中国人民大学社会学系与香港科技大学社会科学部于2006年实施的中国综合社会调查(CGSS2006)②。此次调查采用了四阶段不等概率抽样法,抽样范围涉及全国27个省,最终获得有效样本10151份。本文所用数据即来自SPSS17.0软件对这10151份样本的分类统计。

(二)变量选取

1.自变量

本研究的自变量有两大类:一是户口性质。该变量有三个取值:农业户口、非农户口(蓝印户口)与非农户口(城镇户口);二是非农户口等级。该变量有五个取值,分别为:乡镇、县城(县级市)、地级市、省会城市与直辖市。同时,由于需要将户籍制度改革置于与中国社会发展不同历史阶段中考察,本文引入三个时期变量:1949—1977年,反映改革开放之前的情况,这一时期也是户籍制度的成型时期;1978—1999年,反映改革阶段的情况,这一时期也是“自理口粮户口”、“蓝印户口”、“卖户口”以及“农转非”等一系列具有较大影响的户籍制度改革时期;2000年至今,反映转型阶段的情况,这一时期也是户口一元化改革试点阶段。本文希望通过引入这三个时期变量,对户籍制度变迁内卷化进行纵向的、历时性的考察。尽管CGSS2006数据库中并未直接提供这三个时期的信息,但可以通过诸如“个人出生日期”、“获得非农户口的时间”、“入党时间”以及“最高学历获得时间”等相关信息的计算来获取,限于篇幅,具体操作过程不予赘述。表1和表2是对自变量分布情况的描述。其中,表1中没有缺失数据,10151份样本均有效;表2中缺失的4951份样本,正是表1中显示的农业户口的频数。

2.因变量

前文已指出,在韦伯等人的社会分层理论中,经济机会、政党和声望等,是影响阶层地位的重要因素。因此,本文将年收入、党员身份和最高教育程度作为测量阶层地位获得的因变量。需要说明的是,选取这三个指标并不代表可以完全忽略其他指标,因为其他相关的指标也会对因变量产生影响。但是,由于CGSS2006数据库中没有提供个人在获得阶层地位时其他人力资本方面的信息,所以无法通过控制其他变量来分析户口因素的净影响,只能将户口性质和各种户口级别纳入模型之中分析总的影响。表3是对变量赋值及其含义的描述说明。

(三)方法

在考察户口因素与经济地位内卷之间的关系时,采取的方法是线性回归分析,建立的回归模型如下:

在方程(1)中,Y代表具有连续变量性质的因变量,X代表自变量,α代表常数项,β代表自变量的回归系数,μ代表误差项。

在考察户口因素与政治地位之间的关系时,由于因变量是只有两个类别的分类变量而非连续变量,因此,采用二元逻辑斯谛克回归的方法(Binary Logistic),拟建立的回归方程如下:

其中,Y代表具有二元取值的因变量,X代表自变量,α代表常数项,β代表各自变量的回归系数,μ为误差项。对其进行logit转换,即可建立二元逻辑斯谛克回归模型:

在考察户口因素与社会地位之间的关系时,作为因变量的“最高教育程度”共有5个取值,即小学、中学、大学专科、大学本科和研究生。由于因变量是包含两个以上类别变量值的分类变量,因此,需要采用多元逻辑斯谛克回归方法(Multinomial Logistic),参照方程(3)的转换方法,拟建立的回归模型如方程(4)所示:

四、数据分析结果

(一)户口因素与经济地位内卷

以个人户口性质和户口等级作为自变量,以年收入作为因变量,同时,将之与三个历史时期变量结合起来,构成线性回归模型,具体结果如表4所示。

在改革之前,城镇户口者比农业户口者的年收入多出5959.811元,相差一倍多。就改革之前中国的经济发展水平来看,这个差距无疑是巨大的。同时,随着户口级别的提高,年收入也随之增加。尤其是直辖市户口者,其年收入近乎为农业户口者的三倍,与乡镇、县城、地级市和省会城市户口相比,优势也非常明显。这说明户口因素不但导致城乡之间的收入差别,也造成不同级别的城市之间的收入差别。1978-1999年,无论是蓝印户口者还是城镇户口者,其年收入均为农业户口者的一倍多。与此同时,蓝印户口者与城镇户口者的年收入基本持平,甚至蓝印户口者的年收入还略多于城镇户口者。一个可能的原因是,由于20世纪90年代中期“卖户口”的风潮,“蓝印户口”者人数剧增,甚至在一定的范围内超过了城镇户口者的人数,进而从总体上增加了该群体的年收入,致使其收入水平与城镇户口者持平。同时,户口因素对城市之间的收入差别依然有一定程度的影响。直辖市户口者的年收入是农村户口者的三倍,乡镇户口者的两倍。进入新世纪之后,城镇户口者与蓝印户口者的年收入,依然比农业户口者的年收入分别多出4000多元和3000多元。同时,不同级别的城市户口之间,其年收入也依然存在着较大差距。

方差分析结果表明,在三个时间段内,与方差值相关的显著性均小于0.05的置信水平,如表5所示。因此,回归模型是具有统计意义的,研究假设1得到验证。

(二)户口因素与政治地位内卷

以户口性质和等级作为自变量,“党员身份”作为因变量,并结合三个时期变量,建立二元逻辑斯谛克回归模型,具体的分析结果如表6所示。

由于将对数函数转换为幂函数的过程较为复杂,本文在此不加讨论。可以将表5中的分析结果理解为,在1977年之前,户口性质和户口级别每增加一个单位,成为共产党员的可能性就分别增加1.218和1.076个单位;在1978—1999年间,户口性质和户口等级每增加一个单位,成为共产党员的可能性就分别增加0.588和0.293个单位;2000年至今,户口性质和户口等级每增加一个单位,成为共产党员的可能性就分别增加0.265和0.158个单位,整个回归模型的置信水平均小于0.05,说明模型是有效的。结合前文提及的吴晓刚和沃德尔等人的研究,可以认为,建国以来,户口不但造成了城乡人口之间获得党员身份的差别,也造成了不同级别的城市人口之间获得党员身份的差别,进而加剧了农业户口者和低级别城市户口者成为政治精英的难度。同时,难以成为政治精英,又反过来制约了他们户口性质和级别的转变。在户籍制度经历了多次改革之后,这种情况依然没有发生改变。

由于回归模型中的自变量和因变量都是类别变量,因此,需要采用卡方检验的方法进行相关的检验,具体结果如表7所示。在三个时期内,与卡方值相关的概率水平均远远小于0.05的标准。同时,相关系数的概率水平也远远小于0.05的标准。因此,回归模型也是具有统计意义的,研究假设2也得到验证。

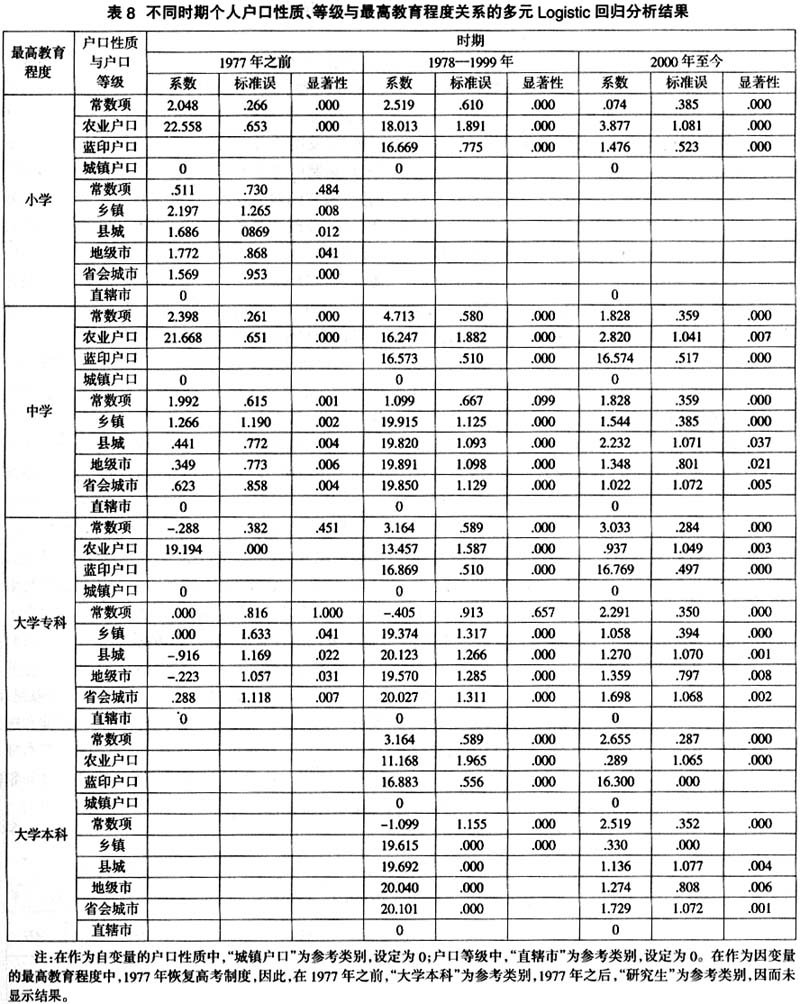

(三)户口因素与社会地位内卷

以个人户口性质和等级作为自变量,以“最高教育程度”作为因变量,结合三个历史时期变量,建立多元逻辑斯谛克回归模型,如表8所示。

1977年之前,户口性质与最高教育程度之间关系的回归系数依次为22.558、21.668和19.194。它表明,随着教育程度的提高,农业户口者获得相应教育水平的机会是越来越少的。1978—1999年间,蓝印户口的回归系数,除了从小学到中学阶段略微减小之外,从中学到大学阶段,呈现出逐渐增大的趋势。同时,由于城镇户口者为参考类别,它的取值为常数项与农业户口者的回归系数和蓝印户口者的回归系数之和。可见,与农业户口和蓝印户口相比,拥有当地城市户口更容易获得接受高层次教育的机会。同时,地级市和省会城市在大学本科这个教育层次的回归系数较高。这说明与乡镇和县城户口者相比,地级市和省会城市户口者更容易接受高层次的教育。由于回归系数均为正值,所以直辖市户口者的回归系数为其余各类户口者的回归系数与常数项之和。也就是说,直辖市户口者获得高层次教育水平的机会更大。2000年至今,农业户口者获得高层次教育水平的机会进一步减少,蓝印户口者的机会则有所增加。此外,虽然常数项和回归系数均有所减小,但由于仍为正值,所以城镇户口者获得高层次教育水平的机会依然远远大于农业户口者和蓝印户口者。在大学专科和大学本科这两个教育层次上,地级市和省会城市户口者的回归系数则大于前两者。同时,由于常数项和回归系数均为正值,因此,直辖市户口者获得高层次教育的机会要多于其余类别的户口者。这表明,进入21世纪之后,在获得高层次教育方面,依然存在着较为明显的城市等级差别。户口所在城市的级别越高,越容易获得高层次的教育。

表9描述了卡方检验的结果。在三个时期内,户口性质与最高教育程度之间的相关系数始终较高,分别为49.1%、80.1%和70.4%,而户口等级与最高教育程度之间的相关性还呈现出递增的趋势,分别为14.3%、19.5%和25.4%。同时,与卡方值相关的概率水平均远远小于0.05的标准。因此,回归模型是具有统计意义的,研究假设3同样得到验证。

五、结论与讨论

实证分析的结果,验证了本文关于户籍导致经济地位内卷、政治地位内卷和社会地位内卷的假设。也就是说,尽管户籍制度经历了多次改革,却是一种“无发展的增长”。因此,可以得出结论:建国至今,户籍制度的改革和变迁遵循的是一种“内卷化”的路径,它的每一次改革,都是对已有改革的复制和延续,而改革真正需要指向的目标,即放松对人口流动和自由迁徙的控制,尤其是将户口因素与资源和利益分配剥离开来,并没有真正实现,甚至在一定程度上还得到了加强。也正因如此,户籍制度才得以始终发挥着资源和利益分配的功能。

以户籍制度变迁内卷化为切入点的经验研究,能够进一步推动人们对户籍制度改革的认识。人们往往认为,取消二元户籍制度,建立城乡统一的户口登记管理制度,就可以改变户籍制度导致的社会空间等级结构,彻底将户口与资源和利益分配剥离开来。然而,实证研究的结果却表明,进入新世纪之后,尽管许多地区进行了类似的改革,却依然无法实现上述目标。实际上,这种认识忽略了一个问题,那就是:为什么各种资源和利益分配机制能够黏附于户籍制度之上?有学者认为,黏附性的根源在于“制度安排所设置的城乡户口的难转换性和城市间户口的难迁移性。因此,户籍制度改革的中心任务是取消城乡户口身份划分和户口迁移的行政限制,实行一元化的公民身份制,以及公民自由迁徙和选择居住地的法律制度”(陆益龙,2008)。本文基本赞同这一观点。然而,这种难转换性和难迁移性并非只是存在某一个特定历史时期的现象。建国以来,尽管户籍制度经历了若干次改革和调整,但城乡户口之间和不同级别的城市户口之间的难转换性和难迁移性始终没有发生改变,这本身就是户籍制度变迁内卷化的反映。

那么,户籍制度改革怎样才能取得突破,真正实现有效益的增长呢?实际上,作为一种典型的强制性制度变迁,在建国以来的各个历史时期,户籍制度的改革呈现出一种连续的、一以贯之的逻辑,即政府始终是户籍制度变迁过程的主导力量,是户籍制度变迁的第一行动集团。由于政府长期以来奉行“管制行政”的思维,导致政府对社会的干预无处不在,而户籍制度作为政府进行社会管理的一项基本制度设计,必然渗透这种“管制行政”的特征,成为资源配置和利益分配的依据。因此,要推动户籍制度发生根本性的变迁,必须从制度变迁的行动集团即政府行为的优化着手,使其真正实现从管制到服务的转变,从而走出“内卷化”的困境。

注释:

①这里,需要说明的是,“户籍分层”的概念在本研究中仅是用于说明社会差别或社会不公平现象,而在社会学研究中,“社会分层”既是一个宏观理论,也是一个中性的概念,两者之间存在着差异。本研究并不致力于探讨“社会分层”这一宏观理论的内容。

②本论文使用数据全部来自中国国家社会科学基金资助之《中国综合社会调查(CGSS)》项目。该调查由中国人民大学社会学系与香港科技大学社会科学部执行,项目主持人为李路路教授、边燕杰教授。作者感谢上述机构及其人员提供数据协助。本论文内容由作者自行负责。

参考文献:

[1]蔡昉、都阳、王美艳:《户籍制度与劳动力市场保护》,北京:《经济研究》,2001年第12期。

[2]戴维·格伦斯基:《社会不平等的过去、现在和将来》,王俊译,载戴维·格伦斯基编:《社会分层》,北京:华夏出版社,2006年。

[3]杜赞奇:《文化、权力与国家:1900~1942年的华北农村(第二版)》,王福明译,南京:江苏人民出版社,2010年。

[4]何艳玲:《都市街区中的国家与社会:乐街调查》,北京:社会科学文献出版社,2007年。

[5]黄宗智:《华北的小农经济与社会变迁》,北京:中华书局,2009年。

[6]黄宗智:《长江三角洲小农家庭与乡村发展》,北京:中华书局,2009年。

[7]杰哈德·伦斯基:《老问题和新视角:“真实存在的社会主义社会”与分层理论的相关性》,王俊译,载戴维·格伦斯基编:《社会分层》,北京:华夏出版社,2006年。

[8]李强:《农民工与中国社会分层》,北京:社会科学文献出版社,2004年。

[9]陆益龙:《户口还起作用吗——户籍制度与社会分层和流动》,北京:《中国社会科学》,2008年第1期。

[10]孙立平、王汉生、王思斌、林彬、杨善华:《改革以来中国社会结构的变迁》,北京:《中国社会科学》,1994年第2期。

[11]姚先国、赖普清:《中国劳资关系的城乡户籍差异》,北京:《经济研究》,2004年第7期。

[12]Geertz Clifford (1963), Agriculture Involution: The Process of Ecological Change in Indonesia.Berkeley: California University Press: 34.

[13]Rothman Robert (2002), Inequality and Stratification: Race, Class and Gender. New Jersey: Prentice Hall:2-4.

[14]Tiejun Cheng (1991), Dialectics of Control- -The Household Registration (HuKou) System in Contemporary China. State University of New York, Binghamton:1-2.

[15]Tiejun Cheng, Mark Selden (1994), The Origins and Social Consequences of China's Hukou System. The China Quarter l. 139:645-649.

[16]Walder Andrew G., Bobai Li, Donald J. Treiman (2000), Politics and Life Chances in a State Socialist Regime: Dual Career Paths into the Urban Chinese Elite, 1949 to 1996. American Sociological Review. 2:195-206.

[17]Weber Max (1996), Class, Status and Party. Bendix Beinhard and Lipset Seymour ed. Class, Status and Power. New York: The Free Press: 21.

[18]Xiaogang Wu, Donald J. Treiman (2004), The Household Registration System and Social Stratification in China: 1955-1996. Demography. 2: 365-366.^