作者:付敏杰(中国社会科学院经济研究所)

来源:《财政研究》2018年第11期,第33-45页

摘要:本文把改革开放四十年的财政体制改革置于统一的国家能力框架之下,通过分析“退”“进”“治”三阶段背后的阶段性和时代性,归纳了在提高国家能力过程中财政体制改革从“适应市场”到“匹配国家治理”的连续性和一致性。财政制度从与市场相关联的“财”转向与以国家相关联的“政”的背后,“适应市场”和“匹配国家治理”是提高国家能力两个递进的理论逻辑顺序和相继的现实国家建构过程,核心是:(1)适应市场最主要的功能是增强国家财政抽取能力,而匹配国家治理就是在保持抽取能力基本稳定的前提下通过国家治理继续深度提高国家能力;(2)匹配国家治理并不是不再需要适应市场,而是要按照国家治理的要求重新塑造市场主体,推动现代化经济体系建立;(3)新时代国家能力的提高,要求财税制度必须走向现代财政制度,在更高层面上“适应市场”。

基金:国家社科基金重大招标项目“现代国家治理体系下我国税制体系重构研究(14ZDB132)”的阶段性成果

关键词:财政制度改革;国家能力;市场基础;国家治理

分类号:F810.2

一、导 言

财政制度是国家基本制度。可以用两个逻辑递进的事实,来说明作为“庶政之母”的财政对于中国国家制度的重要性。第一,有别于西方国家“三权”分立的政治结构,我国的政治体制是立法至上。自建国以来的《中华人民共和国宪法》规定,作为立法机构的全国人民代表大会是我国最高权力机关。第二,在中国现行的法律体系之中,作为约束立法的“众法之法”的《中华人民共和国立法法》第八条规定“下列事项只能制定法律:…,(六)税种的设立、税率的确定和税收征收管理等税收基本制度,…,(九)基本经济制度以及财政、海关、金融和外贸的基本制度”。《立法法》第八条第六款和第九款所提“只能制定法律”,强调了财税制度立法的强制性而非可选性,这是“税收法定”原则的重要体现②。同时,第九条将财政制度与经济制度并列,意味着财政制度远非经济制度所能涵盖。这也是财政从经济领域向国家治理领域“扩围”的重要法律依据③。这两个递进的逻辑,说明中国的政治制度服从立法至上原则,而财税制度又必须立法(从而实现广义上的“税收法定”)。对于中国这样一个处在结构快速转型、重大制度改革关键期和经济快速发展的国家来说,研究财政制度和财政制度改革,有比一般的三权分立政体或经济结构稳定的发达国家更重要的意义。

--------------------

①本文所说的财政和财政体制包含税收和税制。

②不仅中国要遵循税收法定原则,世界各国皆是如此。税收法定原则起源于英国。经过1215年《大宪章》和1628年《权利请愿书》后以不成文法的方式确立。《法国宪法》第34条、《俄罗斯联邦宪法第75条》、《日本宪法》第84条、《美国宪法》第1条第8款都有明确的税收法定内容,而《阿拉伯联合酋长国宪法》第42条、《乌克兰宪法》第67条和我国宪法第56条,均以公民纳税义务与税收法定原则结合的形式提出公民只负有法定纳税义务,不承担法律规定以外的义务(刘剑文,2017)。Dincecco(2017)认为现代国家的建立和国家能力提升的必须以财政集权为必要条件和首要步骤,但真正保证现代国家制度中有效政权(Effective States)的是有关财政事项立法至上制度。

③《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》也将财税体制和基本经济制度并列,也意味着财政制度超出了基本经济制度范围。

除了财政制度的法理重要性之外,作为全面深化改革和全面依法治国的重要内容,财政制度对于中国改革与发展的实践重要性也必须关注。在很大程度上,中国经济改革的历史基本上就是一部财政改革史,每一步的经济体制改革都伴随财政体制改革。基于“财税体制四十年来一直在改革”这样一个重要事实,一个对研究中国财税体制改革的历史、经验和理论同样重要的问题就是:正在推进的全面深化改革和现代财政制度建设与20世纪80年代或1994年轮的财税体制改革究竟有何不同?这些改革之间是有一以贯之的逻辑,还是应对经济危机或财政危机的临时举措?如果有这样一个内在一致的逻辑,这个逻辑又是什么?

本文以国家能力为核心,从中国宏观税负演进的典型事实出发,把改革开放以来的财政体制改革分为“退”、“进”、“治”三个阶段。通过分析每个阶段的财政数据和财政改革的时代性,进而研究了改革开放以来财政制度改革在增强国家能力上的一致性和连续性。从文献角度看,本文首次系统分析了改革开放四十年来中国财税制度改革逻辑演进的基本规律。学者强调了新时代国家治理下财政体制改革目标和现代财政制度的阶段性、时代性和创新性(段炳德,2016;高培勇,2014;2018;吕冰洋,2018;刘晓路,2017),但对财税制度改革逻辑的一致性和连续性重视不够。其次,从国家能力的视角分析了十八大以来的国家治理和改革措施。把新时代的高质量发展等重塑市场主体和现代财政制度建设等重塑财政能力的改革措施,置于国家能力框架之下。

二、财政能力、国家能力和国家能力体系

国家能力原本是一个政治学概念,但影响已经远远超出了政治学,政治学家、社会学家和历史学家对国家能力进行了深入研究。斯考切波(Skocpol,1982)从国家的逻辑和利益独立于统治集团利益和社会全体成员利益的角度,①把“国家能力”一词归结为国家“贯彻、实现自己目标和意志的能力”(黄清吉,2007)。更直接的说,国家能力就是政府实现既定政策目标的能力(Dincecco,2017)。米格代尔(Migdal,2001)认为国家能力要透过社会(社会中的国家)来实现,福山(Fukuyama,2004;2011)进一步把国家能力引申为国家制度能力,认为国家建构和国家能力的增强就是“新政府机构的创建和现有政府机构的加强”,也包括某项新国家功能的出现(Acemoglu et al.,2016)。

政治学并没有形成像向经济学一样的新古典代表性行为人框架,政治思想论述散落在不同时代政治学家和思想家的对话呼应式论述中。政治学界对国家能力理论也没有完全形成共识。经济学家对关于国家能力的理论研究大多采用了制衡性思路,即以司法能力或者立法至上来制约政府通过财税从经济中无节制的抽取。例如,Besley 和 Persson(2011)的国家能力指标只包括财政能力和司法能力,二者之间是互补性关系。②Dincecco(2017)认为财政集权是政府控制被管理者的主要手段,也是建立有效政权的必要条件。③从分类的角度,米格代尔(Migdal,2001)则把国家能力分为渗入社会能力、调节社会关系能力、从社会中提取资源和配置与运用资源能力四部分。王绍光和胡鞍钢(1993)把国家能力分为国家的汲取能力、调控能力、合法化能力和强制能力。王绍光(2014)进一步把“基础性国家能力”划分为国家的强制能力、汲取能力、濡化能力、认证能力、规管能力、统领能力、再分配能力和吸纳与整合能力八个部分。

--------------------

①财政学的分野看,这意味着国家能力理论的国家观更接近于马斯格雷夫为代表的公共财政理论,而不是以布坎南为代表的公共选择,见布坎南和马斯格雷夫(2000)关于国家观的争论。

②Besley 和Persson(2011)把财政能力集中于国家的攫取角色,表现为一个国家是否从诸如收入和消费的广阔税基中获取收入。司法能力考虑的是以保护私人产权为核心的国家的生产角色,表现为通过道路交通和电力供应的物质资本形式来促进私人部门生产率的提高,或者提供法庭、受教育的法官和登记员等形式的必需基础设施。

③必要条件就是条件(1)。但政府自我控制能力才能确保政府将财政集中收入实际用于支持经济发展(条件2),这就需要关于财政事项的公正管制制度(条件2A:议会财政至上(parliamentary fiscal supremacy)权威以常规监督政府财政行为)和分配性政治(条件2B:议会中的强势集团有动机去实际执行上述权威)。值得注意的是,从满足条件1到条件2(2A和2B)的过程,不仅仅是一个逻辑排序,更是欧洲历史上普遍存在的从旧体制到财政集权,再到有效政权转型的真实过程

尽管理论不完全统一,但从任何国家能力理论学派出发,作为国家从社会中获取财政资源的基本能力,财政抽取能力始终是国家能力体系中总体国家能力的基础。增强财政能力是国家建构的首要问题,也是其他国家能力得以实施的前提条件(王绍光,2002)。而司法能力及其对应的全面依法治国,是对于国家能力的延伸,或者在财政抽取能力既定的情况下继续强化国家能力的改革措施。毕竟国家抽取的税收可以用于很多用途,例如转移性支出、公共品和国家能力投资,不同用途对于国家能力的提升效应不同。从这个意义上,财政是国家治理的基础,财政能力则是国家能力的基础,也是实证刻画国家能力的首要指标。从一般意义上看,作为国家能力基础的财政能力总是与经济发展程度密切相关的。贫穷国家的重要特征是征不到税,卡尔多(Kaldor,1963)认为政府通过提取公共收入来促进经济发展的角色“无论怎么强调都不过分”。而税收与国家发展的关键问题是“一个政府如何才能把税收占GDP的比重从10%提高到40%?”(Besley 和 Persson,2013;2014)。从中国改革的思路和历程看,考虑到财税体制匹配市场基础的出发点是增强财政抽取能力,而国家治理的出发点也是增强国家(治理)能力,尤其表现为“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局。这样就可以把从分税制开始的财政能力增强和新时代国家治理所对应的国家治理能力改善(结合中国的改革实践,后文把国家治理能力分为司法能力、发展能力和安全能力),统一为不同阶段和不同步骤下增进中国国家能力的序列改革,用统一的国家能力体系来加以分析。

图1 中国改革历程中的国家能力体系

三、时代性和阶段性:宏观税负演变中的财政“退”、“进”、“治”

描述财政(财税)和政府在国民经济和个人生活中重要性的最简单指标是宏观税负,无论采用财政收入占GDP的比重还是财政支出占GDP的比重。当然,采用财政收入指标更能够体现财政作为国家能力的抽取(或汲取)性角色,然而只要财政赤字率呈现长期收敛趋势,采用财政收支的结果基本相同。①尽管一般公共收支指标在衡量政府中国政府规模上并不完善,例如不包括我们所熟知的20世纪90年代的 “预算外收入”和今天包含在“政府性基金预算”中的“土地出让收入”,但依然是目前口径最完善、可信度最高、时间最长和质量最好的财政收支时间序列数据。本文采用一般公共预算收入来衡量国家财政抽取能力,首先是出于数据可得性考虑。2014年修订后的预算法用口径略有交叉的“一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算”涵盖了全部政府收支,使“预算外”的概念成为历史。原有的法制化程度最高的 “预算内收支”在体制上基本对应“一般公共预算收支”(后者在2015年从政府性基金中转列了部分收入)。②“一般公共预算”之外的其他三个预算数据期限较短、资金规模也较小,规模最大的“政府性基金”的主体是土地要素出让的市场交易收入,不是“纯粹”的国家抽取。所以采用一般公共收入目前是最合理的。

--------------------

①传统衡量财政能力的文献主要采用收入指标,最常见的两个财政能力指标是税收收入占GDP的比重和所得税占税收收入的份额。高税率国家明显通过所得税比重更高,因此有文献认为所得税份额(所得税占全部税收收入比重)是比税收收入占GDP比重更重要的财政能力度量(Besley 和Persson,2011)。

②依据《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》(国发[2014]45号),包括地方教育附加收入、文化建设事业费、残疾人就业保障金、从土地出让收益计提的农田水利建设和教育资金(注:原在土地收入基金中核算)、育林基金、森林植被恢复费、地方水利建设基金等有8项基金项目从2015年起列入一般公共预算。

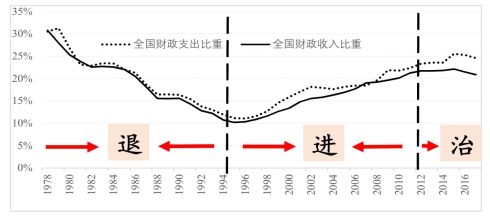

图2显示的是1978年以来国家财政收支(一般公共预算)占GDP比重的变化,从中可以清晰的看到四十年来财政在国民经济中所占角色的基本趋势。考虑到财政能力是其他各项国家能力的基础,可以把这个趋势理解为国家在国民经济和国民生活中发挥作用的写照。随着改革开放的不断推进,财政收支占GDP的比重在中国大致经历了下降、上升和稳定三个阶段。按照这个趋势,大致可以把财政和国家在国民经济中的作用分为“退”、“进”和“治”三个阶段。图中可以清晰的看到,1994年的分税制改革大致是财政收支比重从下降到上升的转折点,而2013年的全面深化改革大致是财政收支比重从上升转向稳定的转折点,这两个年份分别对应改革开放以来国家能力从“退”到“进”和从“进”到“治”的转折点。每个转折点的出现,都意味着前一阶段的结束。

图2 改革开放四十年来财政能力和国家能力的“退”、“进”与“治”

说明:财政能力采用财政收入和财政支出占GDP的比重,国家能力的首要指标是财政能力。

(一)1978-1994:体制转型期的财政制度和国家能力的“退”

如果要用一个字来总结1994年分税制改革之前的财政制度变革方向,“退”字无疑是最合适的。①市场化改革初期国家财政能力的逐步消失,突出表现为财政收入占GDP比重的不断下降。从1978年开始算起,国家财政收入占GDP的比重从1978年的30.78%,持续下降到1995年新中国历史最低谷的10.18%(图2)。作为中国市场化转轨的第一个时期,这个财政收入比重下降的原因,大致有主动和被动两个方面。

主动和被动都是站在政府税收征管角度而言。主动是说,市场化改革初期整个国家管理体制改革方向,是国家从计划经济体制下全能型政府和国民经济中的主动退让。国家通过一系列的放权让利主动退出经济生活,从而让计划经济末期频临崩溃的国民经济得以喘息和复苏。这种趋势得以持续十五年以上,在很大程度上包含了当时政策具有“放水养鱼”的意味。

--------------------

①与本文的判断相似,黄佩华等(2009)从公共部门的角度将1980-1990年代称为政府“退缩”的时代。但是他们衡量的主要是基层政府。分税制改革的初期确实出现了基层财政更困难的局面,但是在中央财政这一侧则显示出明确的公共财政转向,尤其是在国有企业改革、社会保障、民生支出等方面显示出明显的自主性。中央和地方在支出结构转向的不同步性,尤其是地方政府和基层政府(县级)长期存在的生产建设支出偏向,是学术界重要的研究议题。

然而,财政能力的下降还是远远超出了“主动”的范围。市场化早期的经济增长,远超过了计划经济“复苏”范畴。更明确的说,不是计划经济“旧周期”的复苏,而是市场化增长这个“新周期”和“新增长”的开端。尤其是农村和农业经济增长,是“计划之外”的增长(Brandt 和 Rawski,2008)。这些新增的微观经济形态,例如集体经济、个体经济、私营经济,都已经远远的超出了原有的计划经济范畴。从政府管理角度来看,整个经济和社会在很大程度上处于旧体制下的某种“失控”状态。

从源自于计划经济的税收管理体制角度看,“新”意味着对原有经济管理模式、尤其是税收征管能力的挑战,后者是现代国家能力的重要内容。财政收入比重和财政抽取能力的的“滑坡”(图2),反映出改革开放初期的税制和征管已经严重滞后于经济发展的需要。在市场部门蓬勃发展、国企利润连年下跌、甚至走向全行业亏损的情况下,计划经济制度下以国有企业利润为主要来源的财政收入制度,已经与国民经济的基本形态严重脱节。税基过窄、税制不能覆盖全社会,尤其是增长最快、最具活力的部门,是导致财政收入滑坡的重要原因,也意味着国家财政的抽取能力必须重建。

财政收入比重的被动下降,客观上是因为两个关系没有理顺。第一个关系是政府(国家)和市场的关系,在财政能力上就是作为抽取能力基础的“税基”没有确定。①由于改革的总体方向没有确定,突出表现是在1985年十二届三中全会《中共中央关于经济体制改革的决定》提出“有计划的商品经济”之后,在1989年的十三届三中全会又提出“市场调节下的计划经济”(即“计划经济和市场调节相结合”)。因为国家发展的方向没有确定,国家要在国民经济中起什么角色、发挥什么作用自然也难以确定,这个情况一直延续到1992年党的十四大确立中国的“社会主义市场经济体制”。第二个关系是中央和地方的财政分配没有理顺。用分税制的话语来说,财政分配关系同时包含了“分税”和“分管”两个层面。这两个关系没有理顺,意味着“政府与市场”和“中央与地方”这两个财政能力的基本“边界”没有确立。至于哪个边界是更深层的制度变量,应当以哪个边界为基础来规范和约束另一个边界,在理论和实践上都无法确定。②

财政体制不能适应市场基础的突出表现有两个层面。第一个层面是形式和内容变动都过于频繁的地方财政包干制:从总额分成,到增收分成,再到超收分成;细看又有总额分成,分级包干、财政包干、比例包干、民族自治、定额上缴、定额补助之分;期限从五年一变、四年一定,到三年不变、一年一定;重复出现且规模不断扩大的“中央财政困难”,让“为中央做贡献”成为每年全国财政会议的例行首要议题,损害了中央的财政权威。③第二是不断恶化的宏观经济形势,尤其是规模越来越不可控的中央财政赤字和财政向银行透支而导致的通货膨胀长期化趋势。1985-1994年这十年间,以CPI中国衡量的中国年均通货膨胀率为11%,其中1994年分税制改革当年的CPI指数更是达到了新中国创纪录的24.1%。

(二)1994-2012:分税制改革下社会主义市场经济建设的“进”

--------------------

①与分税制改革后“正税清费”“清费立税”和“税收法定”所强调的税收重要性对比,整个80年代关于财政困难的诸多讨论,都集中在如何重振国有企业盈利能力上。

②在中国的两个边界中,中央和地方的政府间边界是比政府与市场边界更为深层次的制度变量。关于两个边界及其关系的论述和分析见可吕冰洋等(2016)。

③市场化改革初期,中央财政困难始终不同程度的存在。1981-1989年整个80年代中央连续9年向地方借款(李萍,2010)。更为严重的是,中央财政还有过两次“借钱不还”的历史,甚至将借款数直接打入“体制基数”,成为固定的体制调整措施。因为没有充足的财权保证,当时的中央财政在几个富裕省份面前没有“财政权威”可言。

中央财力的窘境和连年增长的国家财政赤字,意味着财政制度不可持续。日益严重的县乡财政困难,使各级政府忙于收缴各种税外之“费”,用于公共治理的精力极其有限。①快速增长的各级预算外收入,则是政府失控在一定程度上的表现。不断下降的“两个比重”,严重影响了城乡基本公共品供给和基层政府功能的正常发挥,在教育、医疗、社会福利等社会类(“非经济性”)公共品供给上尤其明显(黄佩华等,2009;傅勇,2010)。②这些都表明延续自计划经济的财税体制,已经完全不能适应市场经济基础。部分基层组织(尤其是农村集体)还出现了严重的“经济化”倾向,背离了公共治理的根本方向(郑风田等,2012)。这些迹象都表明,财政分权已经威胁到了国家能力的“底线”(王绍光,1995)。

分税制改革前置的工商税制改革,将国家财政收入的基础定义为更为制度化和明确统一的税收,彻底告别了财政收入来源于国有企业利润上缴的情况。通过统一税法、公平税负、简化税制,为各地中央和地方财政分配体制的统一规范划分提供了可行性。③考虑到税收是市场经济国家的政府收入来源,分税制改革必须要有市场经济改革,从而间接确立了多种所有制公平竞争、共同发展的社会主义市场经济改革方向。

从时间分界看,1994年轮的分税制改革扭转了自改革开放以来国家财政抽取能力持续下降的长期趋势(图1)。在 “建立稳固平衡强大的国家财政”的指导下,分税和分管改革齐头并进。尽管法定税负没有太大变化,以金税三期为代表的征管技术改进还是对分税制改革后的税收超常规增长起到了关键作用(高培勇,2006)。分税制改革后不到20年的时间里,财政收入占GDP的比重已经达到了22%的水平,是1994年的两倍。虽然尚未没有达到1978年30%左右的水平,但是伴随着市场活力的不断迸发和国民经济的快速成长,财政收入总量的名义值已经达到了1978年1132.26亿元的103倍。国家财力的丰沛,还表现为财政收入连年“超收”,2011年超收达到了创纪录的14154亿元,达到了当年预算收入的15.8%,意味着当年底有接近1/6的财政收入是当年年初没有进入预算的自由财力。④

财政收入连年快速增长的背后,是国家能力之“进”。尽管不同学者对国家能力的定义有所差别,但财政抽取能力作为国家能力的基础地位确是不变的共识。这个时期随着国家财政日渐强大,并且有能力为改革“买单”,一系列的市场化改革得以推进,构建与社会主义市场经济相适应的公共财政框架形成共识并快速推进。在以企业为主要纳税人的工业税制下,宏观税负的不断上升不但没有抑制企业活力,企业利润率还出现了不断增加的势头(Bai et al,2006),出现了政府和市场互相补充、国家财力和企业利润相互促进的良性发展格局。

(三)2012年以来:新时代全面深化改革背景下的财政之“治”

2012-2017年,财政收入占GDP的比重大致稳定在22%左右,实现了国家抽取能力与国民经济同步增长,与第二阶段以“进”为主题的国家抽取能力发展主基调形成了鲜明对比(图2)。财政改革的主基调变成了“治”,党的十八届三中全会《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》把财政定位为“国家治理的基础和重要支柱”,从而拉开了新时代中国国家治理的序幕。

--------------------

①这个时期大量的基层乡镇政府工作人员已经实际上演变成“税务官”。日常任务就是上街找流动摊贩收税,后来又发展成最终被国家禁止的“引税”,最终通过招商引资和工业发展才算彻底缓解了本级税收缺口(田毅、赵旭,2008)。21世纪以来,乡镇工作人员的三项任务又成了跑项目、应付上级检查和计划生育。赵树凯(2005)发现,乡镇领导平均每年有100到150天的时间都在应付上级检查。

②基层财力缺乏导致公共部门普遍存在经费不足,事业单位的预算保障率平均只有一半。地方公安局的财政拨款只能满足工资发放,购买警服、警具和其他设备的资金来自于罚款等本单位“创收”。1998年财政补贴只占公立医院总收入的8%,其余的依靠收费和卖药。事业单位越来越倚重使用者付费。在2004年的西南地区贫困村庄中,没有任何一项公共品是免费供应给村民的,包括教育、医疗,乃至警察服务(黄佩华等,2009)。

③分税制改革之前税收的复杂性可以从企业所得税上看出来,企业所得税分外资、外国、国有、集体、私营、个体工商户,还有国有企业、集体企业、事业单位奖金税,仅工商税种就有32个。内外资企业税种税率差别巨大,内资企业增值税率13个(8-45%),产品税税率21个(3-60%),营业税税率4个(3-15%),外资企业工商统一税税率40个(1.5-69%)。

④按照财政决算数据,2011年的预算收入为89720亿元,而决算收入为103874,预算收入完成率达到了115.8%。

“稳定税负”是国家治理时期财政能力发展的主基调,①主要依靠两个措施来保障:第一是服务业“营改增”统领的财政制度层面的减税降费,第二则是法制层面“税收法定”原则的落实。在全球经济复苏乏力、发达国家可能面临长期停滞和我国宏观经济面临从高速增长转向高质量发展的背景下,通过服务业“营改增”和取消行政事业性收费两个大的减税降费举措,把宏观税负控制在基本稳定的水平。

鉴于这个时期的财政收入比重基本稳定,可以认为新时代国家治理体系和治理能力现代化的建设过程,需要保持财政抽取能力基本稳定,从将国家治理的重点放在了体现在财政支出面之中的党政机构改革,尤其是“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局。也意味着分税制改革后财政适应市场以促进财政收入比重上升和建立强大财政抽取能力的“进”的任务已经完成。?

就国家能力中的财政能力本身来说,财政收入占GDP22%左右的比重,可能已经接近了现行税制下财政收入比重的“制度可能性边界”,进一步的抽取必然伤害国民经济和国家竞争力。一方面,经过分税制改革以来税收征管力度的不断加大和现行税制征管技术的不断革新,实际税负已经逐步接近法定税负。另一方面,随着减税降费的推进,尤其是“营改增”全面完成后增值税税率不断下调和并轨,法定税负也开始下降。这两个方面相结合,意味着依靠税收征管来大幅度提高宏观税负的可能性已经不复存在。作为稳定税负的制度保障,全面深化改革所伴随的“国地税合并”改革全面推开,国税地税分管业已成为历史。

四、连续性和一致性:“退”、“进”“治”中的财政制度改革和国家能力建构

改革开放以来的中国财政体制改革,基本可以归结为从适应市场转变为匹配国家治理的过程。新一轮全面深化改革的财政制度目标是建立与国家治理体系和治理能力现代化相匹配的现代财政制度,首先是一个财政制度改革目标“扩围”的过程,即财政从经济领域(建立与社会主义市场经济体制相适应的财税体制基本框架)向国家治理范围内的经济、政治、社会、文化、生态文明(建立与国家治理体系和治理能力现代化相匹配的现代财政制度)的全面铺开(高培勇,2014),②,这其实也意味着财政学应当从“以市场为研究对象的经济学”转向“以国家为研究对象的政治学”。本部分以现代国家能力体系为核心,分析财政制度、市场基础和国家治理三者之间的关系,以及财政改革从适应市场基础到匹配国家治理转变对现阶段中国国家能力建构的重要意义。

从国家能力的角度出发,适应市场基础和匹配国家治理不是两个不同的改革方向,或两件不同的事情,而是现代国家治理体系的两个不同方面和不同阶段,他们共生于现代国家能力和国家治理之中。从中国改革与发展的历史及其体现的国家能力提升路径中,从适应市场到匹配国家治理的逻辑是:

--------------------

①《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》提出必须“完善立法、明确事权、改革税制、稳定税负、透明预算、提高效率,建立现代财政制度,发挥中央和地方两个积极性。”

②高培勇(2014;2015)对于财政体制改革目标从适应市场到匹配国家治理进行了全面、详细的开创性论述。1994年财税体制改革的目标是“建立与社会主义市场经济体制相适应的财税体制基本框架”,具体表述有:“发展社会主义市场经济的客观要求”(见《国务院关于实行分税制财政管理体制的决定》);“适应建立社会主义市场经济体制的需要”和“建立适应社会主义市场经济体制要求的税制体系”(见《国务院批转国家税务总局 工商税制改革实施方案的通知》),“加强国家宏观调控和促进社会主义市场经济体制的建立”(见《国务院办公厅转发国家税务总局关于组建在各地的直属税务机构和地方税务局实施意见的通知》)”。在十八届三中全会全面深化改革将财政作为“国家治理的基础和重要支柱”框架下,现代财政制度改革的目标是“建立与国家治理体系和治理能力现代化相匹配的现代财政制度”。

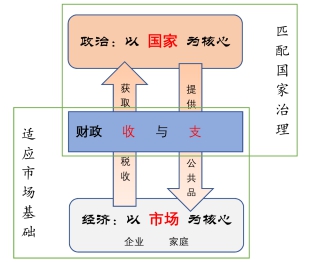

(一)体现了财政制度从与“财”关联向与“政”关联的历史转变

财政体制改革从适应市场基础转向匹配国家治理,体现了中国财政制度从与“财”关联向与“政”关联转变的历史进程。在马克思主义政治经济学框架中,经济基础决定上层建筑。上层建筑是政治、法律制度等的总和,位于上层建筑核心的是国家。假定税制具有所有制中性,即国家对不同的所有制不存在有差异的歧视性税制和税率,经济基础是多种所有制公平竞争的市场经济。就财政而言,现代国家从市场基础中获取税收,经立法机构批准分配方案后由国家机构将其用于公共品支出,从中自然涉及到了财政中包含的“财”与“政”的关联模式(图3)。

图3 财政制度:从适应市场到匹配国家治理的历史过程

说明:图形由作者制作。在国家能力框架下,国家机构建立在市场基础至上,从而适应市场和匹配国家治理是提高国家能力递进的两个阶段。

图3在一个包含财政收支的税收治理框架中,论述了财政从适应市场转向匹配国际治理所具有的政治学含义。首先,国家是现代政治的核心,国家治理最重要的基础性能力来自于从市场和社会中抽取的税收。通过抽取税收国家获得向市场提供公共品的基本能力,包括提供公共品本身和供给公共品的政治过程(即公共选择)。①把适应市场基础和匹配国家治理放在一个统一的模型中时不难发现,适应市场基础是为了让国家抽取更多税收,从而具备更强的财政能力。回顾前文关于财政体制“退”“进”“治”三阶段的划分可以得出,财政体制不能适应市场基础是改革第一阶段财政“退”的主因,而分税制的分税分管改革使财税制度能够适应市场基础是改革第二阶段财政“进”的原因;而新时代的匹配国家治理,则是为了向市场和社会提供更多更好的公共品,来满足人民对美好生活的需要,尤其是人民群众在民主、法治、公平、正义、安全、环境上的公共需要,这是第三阶段财政“治”的主要内容。

--------------------

①虽然公共选择更多的是被纳入政治学和政治经济学,而不是传统财政学。吕冰洋(2018)强调在国家治理的语境下,财政制度运行的重要结果是“公共秩序”。

从国家能力体系内部看,匹配市场基础是为了将税基建构在整个社会的经济活动之中,以求取国家(以市场为基础)之“财”;匹配国家治理则是在有“财”的基础上,在更高层面上探寻国家发展方向(以国家核心)之“政”,通过对发展模式的塑造来体现国家发展道路的自主性①。

(二)是提高国家能力递进的理论逻辑顺序和相继的现实国家建构过程。

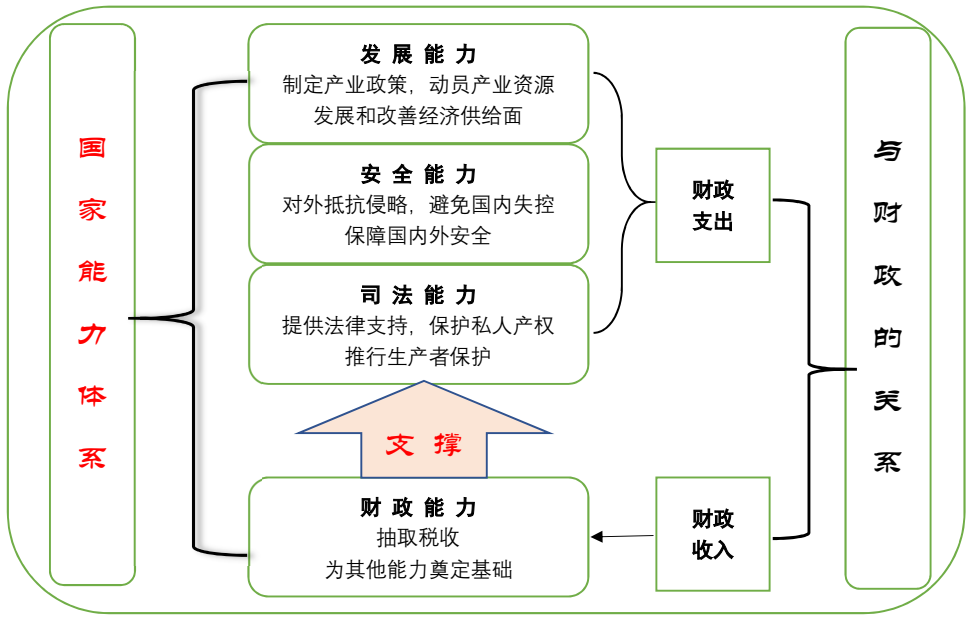

在适应市场和获得国家能力之财力后,匹配国家治理是财政制度提高国家能力的下一步,是在保持国家财政抽取能力稳定的前提下继续、深度提高国家能力的制度措施。

图4 国家能力体系视角下的财政

说明:保护私人产权是保护私人部门产权,以生产私人产品、获取交易性收入为特征的国有企业自然也包含在其中。

图4在一个国家能力体系中描述了财政制度的功能性作用。为了简化以符合中国国情,把国家能力分解为财政能力、司法能力、发展能力和安全能力四部分,后三者对应国家治理时代的国家能力改进。与Besley 和 Persson(2011)的定义一样,财政能力集中于国家的抽取性能力,司法能力集中与国家通过法律保护而实施的保护私人产权行为。发展能力则集中于国家的产业政策能力,这是学术界研究东亚国家能力的起源。②现有的西方国家能力研究恰恰忽视了这一点。国家安全能力则是国家抵抗外部侵略和避免国内出现暴乱等失控情形的能力,国家安全首先是政权安全。

--------------------

①从学科属性看,将财政定位为政府收支,并以税收为收入形式,通过向市场提供公共品,来满足市场部门有效供给的社会公共需要,这是财政学的经济学传统定义。因为国家是现代政治学的核心概念,将财政定位为国家治理的基础和重要支柱,则更多强调了财政学的政治学属性。这种从经济学向政治学的转向,将是财政学未来一个时期的重要内容。

②关于国家能力对经济发展影响的研究,最早来自于学者从东亚奇迹研究中观察到“东亚国家的产业政策能力远远超过非洲”这个典型事实后,经济学家才开始认为国家缺乏国家能力是非洲发展严重滞后的主因(Johnson,1982;Amsden,1989;Evans,1995;Gennaioli 和 Rainer,2007;Michalopoulos 和 Papaioannou,2013;Acemoglu et al.,2015)。

在这个国家能力体系中,财政能力以抽取税收和获得财政收入的形式,来为司法能力、安全能力和发展能力提供基础性财力保证。分税制改革通过税制适应市场基础的过程,成功实现了财政抽取能力的长足进步(图1)。司法能力改善对应的全面依法治国、安全能力对应的国家安全机制建设和发展能力定义的新产业政策能力和新政商关系等,都是新时代国家治理的重要内容。通过包含在财政支出面之内的国家治理改革,尤其是新机构建立和原有国家功能的增强,实现从一个建立在市场基础之上的“抽取型政权”,向托举全社会、具有更全面更强大功能的“治理型政权”转变。①具体来看:

(1)以司法制度建设和行政改革来保护产权,是提高国家司法能力的核心。十八大以来,从与全面深化改革并列的全面依法治国,以及以统领全面深化改革和以全面依法治国的以全面从严治党为核心的党的建设,到后来的《中共中央国务院关于完善产权保护制度依法保护产权的意见》对产权的直接保护和《中共中央国务院关于营造企业家健康成长环境弘扬优秀企业家精神更好发挥企业家作用的意见》来直接促进企业家才能发挥,都是增强司法能力的直接制度措施。

(2)以“总体国家安全观”为核心的国防和现代军队建设、军民融合发展和国家安全能力建设,是十八大以来党中央国家治理的重要内容。政治安全和政权安全不断增强,十九大提出统筹外部安全和内部安全、国土安全和国民安全、传统安全和非传统安全、自身安全和共同安全,加强国际安全机制建设,加强军民融合发展,全面推进国防和军队现代化等,都是增强国家安全能力的重要措施。

(3)以“高质量发展”为核心的供给侧结构性改革,再到贯彻新发展理念、建设现代化经济体系,加上对于中国发展异常重要的、“合理发挥中央和地方两个积极性”为核心的财政管理体制改革,和以“亲清”政商关系为核心的政府激励制度改革,都是增强国家发展能力的重要内容。供给侧结构性改革的目标,是从供给面解决经济供给能力与人民群众对美好生活需要之间的错位,通过质量变革、效率变革和动力变革,提高全要素生产率、劳动生产率,提高供给体系质量。此外,强化发展战略引导,加快要素价格市场化改革,发挥市场在资源配置中的决定性作用,实施市场准入负面清单制度,废除妨碍统一市场和公平竞争的各种规定和建设现代化强国等,都是增强国家发展能力的内容。

(三)国家治理意味着以国家力量重塑市场阶段的开启

从国家能力体现的国家自主性看,匹配国家治理并不是不再需要适应市场,而是要按照国家治理的要求,以国家力量重新塑造市场。匹配国家治理是财政体制在适应市场基础以提高国家财政的抽取性能力之后,通过治理制度建构和改革来提高国家治理能力的新措施。但这并不意味着财政适应市场基础的目标已经一劳永逸的实现,而是进入了以国家治理和国家能力来重新塑造市场的新阶段。新时代国家治理,尤其是财税制度来重塑市场的直接表现,是正在推进的供给侧结构性改革。但长期机制发挥作用,主要还是依靠十九大报告提出的人民群众美好生活中的“民主、法治、公平、正义、安全、环境”等公共需要。

供给侧结构性改革强调的“去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板”,是现阶段以国家力量重塑市场和市场主体的集中表现。去产能集中于淘汰和转移落后和过剩产能,尤其是钢铁、煤炭、水泥、玻璃等,是以国家力量直接干预市场主体的表现。从这个意义上讲,推动供给侧结构性改革的核心,就是以国家能力来重塑市场主体。

“民主、法治、公平、正义、安全、环境”等公共需求的不断满足和“创新、协调、绿色、开放、共享”五大新发展理念的贯彻实施,是以国家能力为核心促进发展模式转变的举措。从国家能力理论看,市场有市场的发展,政府有政府的发展,二者并行不悖。“民主、法治、公平、正义”更多的涉及政府发展内容,而“安全”和“环境”则更多涉及市场发展。在环境保护为例,财税制度对市场主体的塑造功能体现在收支两个方面,收入面主要是环境保护税,支出面上则是每年万亿元的环境保护市场,还包括管制面上对于投资环境评价和企业环境违法的坚决打击,从事后罚款转向事前准入。“创新”理念的实施,有以高新技术企业税收优惠和企业研发支出的加计扣除政策表现的收入面,更有比例不断上升的国家财政研发支出和科学工作者相对工资的不断上升。五大发展理念中的每一条,都涉及到相应的市场主体发展、政府发展和财政支出体制改革。

--------------------

①这些新机构的建立和国家能力增强体现在十八大以来成立的重要“小组”及其向“委员会”的转变中,其中至少包括:十八大后新成立的“中央全面深化改革领导小组”、“中央网络安全和信息化领导小组”在十九大后分别升格为“中央全面深化改革委员会”和“中央网络安全和信息化委员会”;十九大后新组建“中央全面依法治国委员会”和“中央审计委员会”;十八大之前原有的“中央财经领导小组”和“中央外事工作领导小组”分别升格为“中央财经委员会”和“中央外事工作委员会”。

正在推进的社会信用体系建设,也是通过国家能力重塑市场主体行为的重要措施。鉴于中国社会资本建设的落后状况,通过健全信用法律法规和标准体系,逐步形成覆盖全社会的征信系统,推进政务诚信、商务诚信、社会诚信和司法公信建设,建立守信激励和失信惩戒机制,提高全社会诚信意识和信用水平,从而达到改善经济社会运行环境的目的,使诚实守信成为全社会的自觉行为,促进中国现代市场经济制度的健全。

综上,国家治理时代的改革和发展措施,都涉及到相应财政支出的内容。涉及到财税收入的内容相对较少,是因为在分税制改革的前20年中,通过国家抽取能力来提升国家能力的财税改革已经阶段性完成。新时代持续推进的国有企业改革,本身就是以国家治理和国家能力来重塑市场主体的持续过程,尽管其体现在“国有资本经营预算”中。①

五、结 论

本文以国家能力为核心来阐释改革开放四十年来的财税体制改革。通过划分“退”、 “进”、“治”三个阶段并分析期背后的时代性与转换逻辑,我们发现不论是已经基本实现的“以适应市场为目标、以增强国家财力为导向”的1994年轮分税制改革(包括工商税制改革),还是正在推进的“以匹配国家治理为目标、以稳定税负为依托”的现代财政制度建设,都是在特定时代和发展阶段增强国家能力的制度性举措。这两个相继的过程,构成了改革开放四十年来中国财税制度改革在增进国家能力上的一致性逻辑。

新时代财税制度改革从“适应市场”到“匹配国家治理”的转变,既意味着财政适应市场的任务已经初步完成,又意味着以更高标准的现代财政制度来推进财政制度适应市场新阶段的开启。伴随着国家治理的推进,供给侧改革、新发展理念的实施和国家信用体系建设等,现代财政制度建设不仅要在更高的层面上适应市场,更要以国家力量来重新塑造市场,推进现代化经济体系建设。

不仅1994年以来这20年的财税体制改革是以增强国家能力为导向,新时代的现代财政制度建设也是以增强国家能力为导向。这使国家治理和匹配市场成为相继的持续动态过程,而不止于一次性调整。也意味在整个国家制度体系的互动中,财税制度与“五位一体”整体布局及“四个全面”战略布局的相继改革和匹配过程“只有进行时,没有完成时”。从财税制度和国家治理体制较为成熟的发达国家经验看,在增强国家能力和建设现代国家的轨道上,财税制度改革和治理改革未曾有穷尽之时。

--------------------

①值得注意的是,正在推进的全面深化改革和现代财政制度建构中,以税收法定为基本导向的预算改革,以提高直接税比重和建设现代税收征管能力为核心的现代税制改革,和以“合理发挥中央和地方两个积极性”为目标、规范中央地方财政分配关系的财政体制改革,也是在不同层面上增进国家能力的重要举措。篇幅所限,不再展开。

参考文献:

[1]中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定.人民日报,2013年11月16日。

[2]中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定.人民日报,2014年10月29日。

[3]决胜全面建成小康社会 夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利——在中国共产党第十九次全国代表大会上的报告.人民日报,2017年10月28日。

[4]段炳德.现代财政制度的基本要素与构建逻辑——基于政治代理模型和中国省级数据的分析[J].管理世界,2016(08):23-31.

[5]傅勇.财政分权、政府治理与非经济性公共物品供给[J].经济研究,2010,45(08):4-15+65.

[6]高培勇.中国税收持续高速增长之谜[J].经济研究,2006(12):13-23.

[7]高培勇.由适应市场经济体制到匹配国家治理体系——关于新一轮财税体制改革基本取向的讨论[J].财贸经济,2014(03):5-20.

[8]高培勇.论中国财政基础理论的创新——由“基础和支柱说”说起[J].管理世界,2015(12):4-11.

[9]高培勇.中国财税改革40年:基本轨迹、基本经验和基本规律[J].经济研究,2018,53(03):4-20.

[10]黄佩华,余江,魏星.中国能用渐进方式改革公共部门吗?[J].社会学研究,2009,24(02):39-60+244.

[11]黄清吉.国家能力基本理论研究[J].政治学研究,2007(04):45-53.

[12]李萍,2010:财政体制简明图解.中国财政经济出版社。

[13]刘剑文.落实税收法定原则的意义与路径[J].中国人大,2017(19):35-41.

[14]刘晓路.构建现代财政制度的理论基础:蒂利模型的财政学解读[J].财政研究,2017(01):28-35.

[15]吕冰洋,马光荣,毛捷.分税与税率:从政府到企业[J].经济研究,2016,51(07):13-28.

[16]吕冰洋.“国家治理财政论”:从公共物品到公共秩序[J].财贸经济,2018,39(06):14-29.

[17]马骏,温明月.税收、租金与治理:理论与检验[J].社会学研究,2012,27(02):86-108+243-244.

[18]田毅、赵旭,2008:他乡之税:一个乡镇的三十年,一个国家的隐秘财政史.中信出版社。

[19]王绍光.分权的底线[J].战略与管理,1995(02):37-56.

[20]王绍光.国家汲取能力的建设——中华人民共和国成立初期的经验[J].中国社会科学,2002(01):77-93+207.

[21]西达·斯考切波,2007:国家与社会革命.上海人民出版社,2007年。

[22]郑风田,阮荣平,程郁.村企关系的演变:从“村庄型公司”到“公司型村庄”[J].社会学研究,2012,27(01):52-77+243-244.

[23]Acemoglu, Daron, Camilo García-Jimeno, & James A. Robinson , State Capacity and Economic Development: A Network Approach. American Economic Review, 2015, vol. 105 (8), pp. 2364–2409.

[24]Amsden, Alice H. Asia’s Next Giant: South Korea and Late Industrialization. New York: Oxford University Press,1989.

[25]Bai Chong En, Chang-tai Hsieh &Yingyi Qian, The Return to Capital in China, Brookings Papers on Economic Activity, 2006 no. 2: 61-101.

[26]Besley, Timothy, & Torsten Persson. “Taxation and Development”, Chapter 2 of Handbook of Public Economics, Volume 5, Elsevier, 2013.

[27]Besley, Timothy, & Torsten Persson. “Why Do Developing Countries Tax So Little?” The Journal of Economic Perspectives, 2014, vol. 28(4), pp. 99–120.

[28]Besley, Timothy, & Torsten Persson. Pillars of prosperity : the political economics of development clusters[M], Princeton University Press, 2011。

[29]Loren Brandt &Thomas G. Rawski, China’s Great Economic Transformation, Cambridge University Press, 2008.

[30]Dincecco, Mark, State Capacity and Economic Development: Present and Past, Cambridge University Press, Elements Series, 2017.

[31]Evans, Peter. Embedded Autonomy: States and Industrial Transformation. Princeton: Princeton University Press, 1995.

[32]Gennaioli, Nicola, & Ilia Rainer. “The Modern Impact of Precolonial Centralization in Africa.”Journal of Economic Growth, 2007, vol 12 (3): 185–234.

[33]Fukuyama, Francis, State-Building: Governance and World Order in the 21st century. Ithaca, NY: Cornell University Press, 2004.

[34]Fukuyama, Francis, The Origins of Political Order. New York, NY: Farrar, Straus and Giroux, 2011.

[35]Johnson, Chalmers A. , MITI and the Japanese Miracle: The Growth of Industrial Policy, 1925–1975. Stanford: Stanford University Press, 1982.

[36]Kaldor, Nicholas, Taxation for Economic Development, Journal of Modern African Studies,1963, p.7-23.

[37]Michalopoulos, Stelios, & Elias Papaioannou, Pre‐Colonial Ethnic Institutions and Contemporary African Development. Econometrica, 2013, vol 81 (1): 113-152.

[38]Migdal,Joel S., State-in-Society: Studying How States and Societies Transform and Constitute One Another: New York: Cambridge University Press, 2001.

The Evolution of Fiscal System Since Reform and Opening up from a State-Capacity Perspective

Abstract: The reform of the fiscal system for the last forty years since the reform and opening up can be placed under a unified state capacity framework. By dividing the stages and timings behind the three stages of "Retreating", "Strengthening" and "Governing", this paper analyzes the continuity and consistency of fiscal system reform during the process of improving the state capacity from “adapting to the market base” to “matching the state governance”, recognizes that the process of “adapting to the market base” and “matching the state governance” are theoretically and historically continuous dynamic processes. This paper holds the logic of the transition of fiscal system from "financially” associate to market base to the "politically" connects to the “State”, that “adapting to the market base” and “matching the state governance” are the two progressive logic and sequential processes of state building, especially: (1) the main aim of “adapting to the market base” is to strengthen fiscal capacity, and “matching state governance” is to further improve state capacity under given fiscal capacity;(2) “matching the state governance” does not mean “adapting to the market base” any more, but means to reshape the market base according to the requirements of state governance to develop a modernized economy; (3) the improvement of state capacity under the “new era ” requires a modern fiscal system, “adapting to the market base” in a modern style.

Key words: fiscal system reform; state capacity; market base; state governance