2 开放式国家创新体系

2.1 国家开放创新体系的起源

有关国家开放创新体系的研究最早始于20世纪90年代,Porter[37]基于全球化的背景提出国家创新体系不是封闭的系统,认为国家间彼此相互作用,通过内向或外向的两种作用机制,必然影响国家创新体系的开放程度。随后,Dunning[38]也对跨国研发中心对东道国国家创新体系存在的直接与间接影响进行了研究,并提出了类似的观点。

紧接着,随着经济和科技的全球化发展,国家创新体系逐渐呈现出了国际化的特征[24],有关国家创新体系国际化的研究开始兴起,很多学者开始关注该领域。国家开放创新体系概念的提出与国家创新体系国际化的研究密切相关。Niosi和Bellon[39]提出了国家创新体系开放度的概念,认为国家创新体系是全球创新网络的基础,虽然不同的国家开放程度不同,但国家间的技术转移和知识溢出对创新十分有益;同时他们以跨国公司研发国际化、技术联盟国际化、技术转移国际化、商品和资本国际贸易额、科学技术人员国际交流等为指标,比较了美国、欧洲和日本等发达国家创新体系的开放程度,认为不同国家创新体系的开放程度有很大差别。与其类似,Fransman[40]对日本20世纪八九十年代国家创新体系开放程度进行了系统的研究,也提出了相应的指标测度。他认为日本政府在日本科技基础方面有重要作用。Bartholomew[41]研究了美国、英联邦国家、日本和德国在生物技术方面的依赖关系,发现各国生物技术研发模式与国家制度结构特征相联系。Archibugi和Michie[42]提出在全球化的背景下,国家创新体系的作用不但不会被减弱,反而因开放程度的提高而变得更加重要。此外,Patel[43]、Pavitt[44]、Vega、Carlsson[45]等长期对大型企业创新国际化以及国家创新体系国际化的问题进行研究,认为企业活动是国际化的一个重要表现,但也要从包括金融、高校、政策、法律、制度等因素在内的国家层面对国际化进行分析,并指出创新国际化的进程明显落后于与其他领域。芬兰科技政策委员会从知识创新方面研究了国家创新体系国际化的必要性,认为各国国家创新体系的开放性主要体现在从横向上进行整体的互动。Carlsson[46]对国家创新体系国际化文献进行了归纳,认为已有研究主要包括发达国家创新体系国际化程度评价和不同国家在国家创新体系国际化中的关系,认为影响创新体系国际化的因素包含制度因素、政策因素、地理空间因素等。但Carlsson也指出,除了国家创新体系国际化程度外,宏观层面的创新政策和创新制度也是国家竞争优势的重要来源。

虽然中国起步较晚,但近年来也出现了一些相关的研究,如张俊芳等[47]提出,创新体系更多表现出来的是区域性和跨国性的特点,而并非局限于国家边界之内;郑长江、谢富纪[48]对国家创新体系的国际化进行了精确定义,并提出国家创新体系国际化是经济全球化和创新全球化相结合的必然趋势;刘云等[49]认为国家创新体系国际化主要包括3个维度:创新制度国际化、创新资源国际化以及创新主体国际化;杨若鑫[50]则对国家创新体系为什么要国际化进行了解释,同时指出国家创新体系的国际化不会抵消原有的区域、产业和国家创新体系的作用,反而可以更加凸显它们的价值等。国内有关国家创新体系国际化的研究主要包括3个方面:一是理论层面的研究,如国内从企业视角进行的创新国际化研究的主要内容有企业经营战略、创新国际化策略、模式、战略框架和实施途径、跨国公司R&D国际化理论等。我国的国家创新体系国际化文献可以归为3个方面:一是外资研发国际化对我国的影响。主要从FDI对我国创新体系的影响/跨国公司在我国设立研发中心的动机、特点以及对我国的正、反两方面的影响等方面进行研究;二是科技全球化背景下我国的对策,如我国利用全球科技资源可行性、我国应对科技全球化或针对跨国公司研发国际化“溢出效应”的对策、R&D国际化对策、研发国际化趋势下我国技术创新模式选择等;三是国家创新体系有关理论研究,如曾明德等提出国家创新体系具有开放性、远离平衡态、系统内各要素具有非线性作用的特点,满足形成耗散结构的特点,并对国家创新体系如何进行熵管理进行了分析;刘云等提出国家创新体系国际化主要包括创新制度和组织网络的国际化、创新资源流动和配置的国际化以及创新主体互动和创新活动的国际化3个方面,强调我国应该加强国家创新体系国际化理论和政策研究。

2.2 国家开放创新体系的研究脉络

从2007年开始,有关国家开放创新体系的研究正式进入学界视野,Santonen[51]将国家开放创新体系视为一个全面而有效的开放式创新结构。OECD[52]把开放式创新从企业层面引申到产业及国家层面,在国家创新体系层面有关开放式创新的作用机制被正式纳入探讨。De Jong等[53]对开放式创新的维度与范围的研究持续推动了国家开放创新体系的学术发展。崔新健[54]基于跨国化研发理论和国家创新体系理论,构造了一个研发全球化背景下嵌含跨国研发中心的国家开放创新体系研究框架。在全球化的背景下研究国家创新体系,可以有效地观察不同国家之间的相互作用,国家创新体系的创新主体通过与外部创新主体的互动所形成的开放式创新网络,实现了创新资源的全球化配置。Santonen等[51]从未来创新库与当前创新库两个维度构建国家开放创新体系模型。其中,未来创新库基于未来的可能性提出一些创新的新方法、模型和预测,创新的资源主要体现在知识密集和技术的密集;当前创新库注重当下消费者需求,并强调市场的重要性,根据消费者需求、消费者存在的问题、消费者面临的突发事件、竞争对手等进行有效的创新。

在国家创新体系层面,不同国家经济体(如欧盟)在支持创新的程度上也有差异,主要反映在构成国家创新体系的关键要素(企业、大学和政府研究机构)及其之间相互链接的关系上,这些要素及其链接会对新科技的发展与扩散产生影响,政府在这种结构中扮演了制定并执行新政策、影响整个创新历程的角色。

目前,有关国家创新体系与开放式创新的研究,主要集中在美国、加拿大与欧盟这些国家和地区,但这些研究并未探讨国家或国家内不同机构间在推行开放式创新上的差异。国家制定的知识产权相关政策工具对开放式创新影响最大;其次是国家对于创新的资助与鼓励政策。通过专利与其他法律保证创新活动的正式独享性,是产业从事创新活动的主要诱因。国家对创新的资助和鼓励(特别是在公共研究部分)通常通过国家级研究机构推动。因此,国家资金的资助及对于基础研究的支持有着重要的作用。由于国家间在专利、知识产权或各项鼓励措施不同,并会随着时间与国家间的差异而改变。以知识为基础的产业聚落也会对国家创新体系产生影响,企业在从事开放式创新的历程中,会因为地理位置接近而获利,可以更接近大学的创新,享受知识与创新外溢的效果[55]。

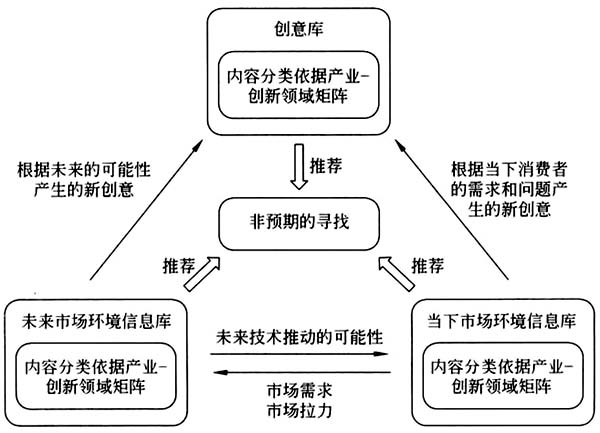

不同于演化经济学中传统国家创新系统理论对互动和学习的强调,国家开放创新体系的重心放在了制度经济学所关注的新理念的产生之上。该理论认为,未来市场环境信息展示了未来的愿景,而当下的市场环境信息则彰显了当下的挑战;两者的交互又为“创意库”(idea bank)提供了新鲜的创意,三者一起构建出作为创新主要来源的“非预期性发现”(unexpected findings)的良好土壤(见图2)。

图2 国家开放创新体系的“创新三角”

资料来源:参考文献[51]。

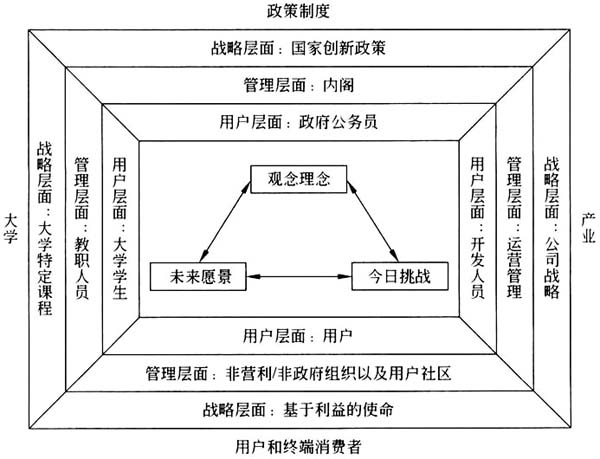

在关键行动者的选取上,国家开放创新体系主要参照了“三螺旋”的研究框架,并把社会网络的理念融合进来,具体表现在政府、大学和产业之外,特别突出了用户和终端消费者的作用[51]。由于使用者和终端消费者至少在理论上拥有着极大的选择自由度,他们是系统中最难以控制的群体。如果试图促进开放式创新行为,就必须让所有价值网络中都实现较高的动机水平。因此,好的开放式创新促进政策会使每一个组织、层面个体的动机水平达到最高(见图3)。简言之,如下式所示:

创新总量=大学创新×政策激励创新×产业创新×用户和终端消费者创新

激励=成功的预期概率×成功获得的激励×达到目标所获取的价值

图3 国家开放创新体系中的关键行动者

资料来源:参考文献[51]。