三、基于主体模拟的方法论原理

(一)适用情景与问题

并不是所有问题的分析都能采取一种自下而上的视角。基于主体模拟适用于包含宏观层次模式形成或涌现的情景。在这些情景中,宏观模式不是个体主体的简单集合,而是需要一种自下而上的动态角度来解释。就适用问题而言,基于主体模拟尤其适合回答类似“某些特定社会结构或社会现实如何形成”的问题。在某些情形下,它甚至是能够探索此类问题的唯一工具。

基于主体模拟解答此类问题的方式直接明了。针对某种宏观层次模式,研究者构建合适的基于主体模型,并进行仿真实验;即在虚拟空间中创建分布具有既定特征的主体群,并使他们按照一定的规则在该空间中互动。如果目标宏观模式能够在主体互动过程中突现,则模型成功识别该宏观模式可能的产生机制。如果宏观模式没有突现,模型就不能解释该宏观模式的形成。这也是基于主体模拟的精髓;“如果异质主体间的互动不能产生某一模式,它就不能解释这一模式的出现”。[14]爱泼斯坦称这种仿真实验为“生成者的实验”,[15]梅西和威尔则将这类仿真过程称为“思维实验”。[16]

基于主体模拟实际上提供了一种探索社会现象与系统动态变化的新途径。传统社会科学通常将一切解释为变量之间的相互作用,同时假定类似市场与规则等社会现实的先天存在,并自上而下地塑造个体行为。基于主体模拟则展示了另一种可能,即社会结构与事实的形成与演变发展源于微观个体的相互依存与持续互动。这种方法论上的转变被视为“从因素到行动者”。[17]

基于主体模拟的使用目的也区别于其他使用定量数据的研究方法,特别是区别于以前的仿真方法。社会仿真传统上采取一种基于方程的方法,且主要用于应用性研究。仿真目的在于预测,因此模型价值取决于其预测的准确性。基于主体模拟则主要面向基础理论研究。这类模拟更多地关注理论发展与解释,而不是单纯的预测。其仿真目的在于“增强我们对基础过程的理解”。[18]这种使用目标上的转变被称为“从预测到思维实验”。[19]

基于主体模拟与传统研究方法的不同,也体现在其对持续的动态发展过程的关注。传统研究方法通常探求某种平衡状态,而基于主体模拟主要关注某种宏观模式的动态形成过程。而且,这种宏观模式并不一定是一种稳定的现象。随着仿真的进行,它可以意外涌现,接着突然转变或消失。模拟构建的仿真系统也不是稳定的,它处于一种被称为“混沌边缘”的状态。这种状态既不是完全无序的,也不是完全遵循规则变化的;比如,它可以表现为不同状态(宏观模式)之间的动态变迁。因此,基于主体模型是一种动态的演化模型。它为社会现象及其变化过程的探索提供了一种全新的动态视角。

爱泼斯坦也认为,基于主体模拟有别于其他任何研究方法。[20]它实际上可被视为除演绎和推理外,探索社会现象的第三种途径。且鉴于该途径旨在探求产生某宏观模式的微观条件与机制,爱泼斯坦将其命名为生成式方法。他同时认为,这种方法的应用有助于社会科学形成一种特定的研究流派,生成式社会科学。也有学者认为,因基于主体模拟通过模拟个体行为与互动解释系统模式的产生,这类仿真也包含了方法论个人主义的思想。[21]

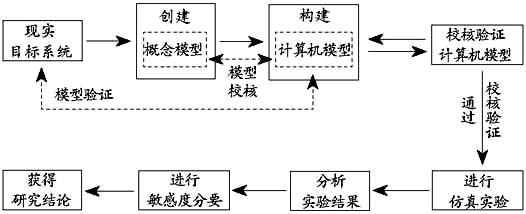

图2 基于主体模拟的基本使用步骤

(二)使用步骤

基于主体模拟的使用,目前尚无标准步骤。虽已有研究进行相关探索,但相较于较为成熟的研究方法(比如统计学),基于主体模拟仍未形成一套公认的标准使用程式。根据已有讨论,如图2所示,该方法的使用可遵循七个步骤,包括创建概念模型、构建计算机模型(也称为执行模型)、校核验证计算机模型、进行仿真实验、分析实验结果、进行敏感度分析与获得研究结论。其中,校核验证计算机模型与进行敏感度分析是两个常被忽略且仍存争议的步骤,其余几个步骤则多有连续一致的讨论。本部分着重对这两个步骤进行阐释。

首先,模型校核是指确保计算机模型通过计算机程序准确无误地实现其概念模型的过程。[22]比如,在概念模型中,变量c等于变量a与变量b之和;模型校核须确保在计算机平台上实现的执行模型中,变量c同样等于变量a与变量b之和。因此它代表的是计算机模型与其概念模型之间的对应程度。模型验证代表的是计算机模型与现实世界中被仿真系统(现实目标系统)间的对应程度。[23]其虽缺少广为接受的定义,但大多强调计算机模型的行为特征与现实目标系统行为特征之间的一致性程度。

其他仿真模型的校核是一个调试逻辑与编程错误的过程。借助目前软件工程中的相关技术,一般可较为轻松地完成。模型验证相对较难实现。传统验证仿真模型的方法是调谐测试,即检验计算机模型的仿真输出结果和/或过程与其现实目标系统的经验输出结果和/或过程之间的相似程度。但这些校核验证方法并不适用于基于主体模型。这些方法通常假设模型的仿真结果预知或可被推测。基于主体模型通过构建复杂社会系统模拟意想不到的“突现特征”。建模者无法预测仿真结果。如何校核验证该类模型因此成为一大难题。

为解决这一难题,研究者探索发展了一种可同时校核验证基于主体模型的方法,模型复制。模型复制是指不同的建模者根据同一概念模型,分别在不同的计算环境中构建多个计算机模型的活动。[24]如果这多个计算机模型,在输入参数及其初始值完全一致的情况下,仿真输出结果和/或过程之间足够相似,那么他们同时通过校核与验证。目前,模型复制已成为校核验证基于主体模型的一种主要方法。但这种方法往往需要研究者花费大量的时间与精力。如何以更为简便高效的方法校核验证该类模型目前仍在进一步探索中。

除校核验证计算机模型外,另一个常被忽略的使用步骤是敏感度分析。社会仿真中,敏感度分析负责仔细探究模型输入变化后的模型行为与仿真结果的变化。[25]基于主体模型的敏感度分析应至少检查五方面变化对模型行为与仿真结果的影响,包括原始与内部参数、系统中可产生干扰的随机变量的分布、因随机元素(如随机个体决策规则)导致的跨运行变异、计时与更新机制以及微观变量的聚合层次。若某一方面的变化未引起模型行为与仿真结果发生具有统计显著意义的改变,那么模型在此方面是稳健的。

公共管理研究与实践需要稳健的基于主体模型,或至少在某些方面是稳健的。敏感度分析帮助全面评估该类模型的稳健程度,因此在使用过程中必不可少。此外,它能够基于应用目的进一步精确模型。例如,通过敏感度分析发现敏感的、需在仿真开始前明确其合适参数值的模型参数。敏感的模型参数即参数值变化可引起模型行为与仿真结果显著变化的参数。②但目前基于主体模型的敏感度分析仍存在一些问题,比如如何选取模型参数的测试范围、如何处理潜在随机过程的非遍历性等。这些相关问题的解决已成为基于主体模拟能否形成标准使用程式的一个关键。