当前的社会结构不利于经济可持续增长

社会结构与经济增长的耦合关系大致有三种情形:第一种情形是有利于经济增长的社会结构;第二种情形是中性的社会结构,至少不拖累经济增长;第三种情形是不利于经济增长的社会结构。由于长期以来,社会领域的改革相对滞后,目前我们国家的情况大体就属于第三种情形。

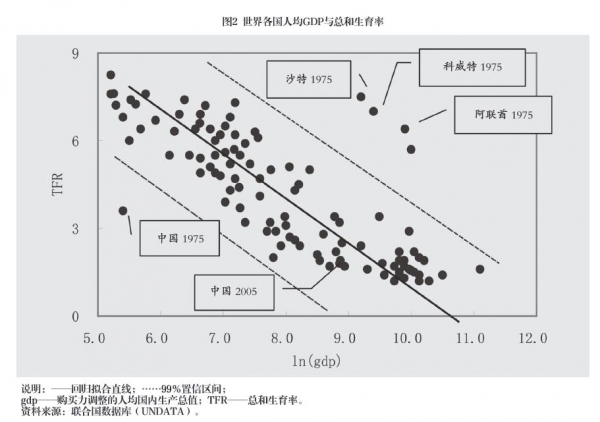

人口老龄化影响潜在经济增长率:劳动力传导机制失效。2000年我国60岁及以上人口比重达到了10.3%,进入国际公认的老年型社会。2010年,这一比重已上升至13.3%,十年间老年人口比重提高了近3个百分点。今后四十年,老龄化将进入高速发展阶段,每十年老年人口比重将分别提高4.7、8.0、5.2和5.3个百分点,到2050年60岁及以上老年人口比重将达到37%左右,老年人口规模达到4.4亿左右。

与此同时,少子高龄化趋势日益显著。2000~2012年,我国0~14岁少儿人口比重由22.9%快速下降到16.6%,少子和无子家庭显著增多,已经成为中度少子化社会。②与少子化相伴随的是日益临近的高龄化。2010年,我国80岁以上高龄老人约为1700万人,占老年人口的9.8%;2020年增长到2700万人,占老年人口的11.7%,并进入高速增长阶段。到2050年将达到1.2亿人,占老年人口的25.7%。少子高龄化愈加成为我国应对人口老龄化需要关注的重点问题。

在我国人口达到峰值以前,劳动年龄人口已先行达到峰值水平。2012年我国15~59岁人口第一次出现绝对减少,比上年下降345万人。在劳动年龄人口中,青壮年劳动力减少的趋势更加明显。在现行政策不变的情况下,劳动年龄人口将持续减少,2030年后下降和老化的趋势会进一步加速。

与此同时,我国人口总抚养比也在2012年触底至33%,③此后将逐步回升,预计到2035年上升到50%以上,2050年将达到65%左右。这表明,我国数量型人口红利正趋于减弱。从横向比较看,到2030年前后,我国人口抚养比将超过印度,人口年龄结构的优势将发生明显逆转。

人口是经济发展的不竭动力,为经济增长提供劳动力要素支撑,影响着产业发展和国际分工,对提高劳动生产率和扩大消费需求也有重要作用。当前,我国人口转变呈现出新的趋势,给经济运行各个环节和各主要方面带来深远影响。

一是劳动力供给减少,潜在经济增长率面临下行压力。改革开放以来,我们通过实施计划生育政策,有效降低了人口抚养比,劳动力总量的潜在优势不断转化为经济增长的现实动力,有力支撑了我国跃居“世界工厂”和制造业第一大国地位。然而,政策带来的红利在积累释放了三十多年以后,正趋于弱化和消逝。世界银行等机构的研究表明,未来十年中国经济潜在增长率水平有可能从目前的9%下降至7%左右,其中劳动年龄人口减少是重要影响因素之一。因此,必须高度重视劳动力持续减少对我国经济下行带来的负面冲击。

二是人口老化不利于劳动生产率的提高,进而影响国际分工地位。劳动经济学的实证研究显示,随着年龄的增长,劳动力个体的生产率呈先增后降的发展态势,一般在40多岁时达到峰值,此后会明显下降。经济增长研究显示,人口和劳动力的老化,会加重社会负担,影响社会活力,明显弱化全社会的创新创造能力。这表明,人口结构老化和青壮年劳动力减少,会造成全要素生产率的下降。在产业结构调整过程中,如果不积极应对老龄化带来的劳动生产率减损,我国不但会失去传统劳动密集型产业的优势,还有可能丧失在新一轮国际产业分工中的机遇。

三是人口结构变动显著影响消费需求,也蕴藏着房地产市场风险。生命周期理论表明,随着老龄化的发展,居民储蓄率的变化也呈先增后降的倒U型路径,在进入中老年阶段后,人的储蓄率会降低,消费支出占比会提升。然而,由于退休金替代率的下降速度更快,绝对消费支出水平往往会出现下降。与青年型社会相比,老年型社会的总消费规模反而更低。尤其值得关注的是,老龄化与家庭结构小型化相伴随,短期内因家庭总数增加而刺激住房需求、推升泡沫;而从中长期看,人口减少最终会导致住房需求下降,出现房地产泡沫破裂风险。

收入分配结构严重影响扩大消费需求:购买力传导机制失效。在初次分配中,居民部门的收入份额呈下降态势,企业部门和政府部门的收入份额呈上升态势。1992~2013年,居民在初次分配总收入中的份额从66.1%降至61.6%,累计减少近5个百分点。同期,企业收入份额从17.4%升至25.3%,累计提高近8个百分点;政府收入份额从16.6%升至17.5%,累计提高近1个百分点。

居民在初次分配中的收入份额下降,主要是由于劳动者报酬增长偏慢造成的。1992~2013年,劳动者报酬年均名义增长率为15.7%,比政府收入增长慢1.4个百分点,比企业收入慢3.8个百分点。此间,劳动者报酬占初次分配总收入的比例从54.6%降至47.6%,累计减少7个百分点,对居民收入份额下降的贡献率约为80%。

在再分配环节,政府是获取收入的部门,企业是提供收入的部门,居民部门的收入变化不大。近几年,经过再分配环节的调整后,政府部门的可支配总收入比初次分配总收入高出20%以上,企业部门的收入减少了13%以上,居民部门的收入略增1%以内。与初次分配相比,企业所占份额下降了3.3~3.7个百分点,政府份额提高了3.5~3.8个百分点,居民份额略降0.1~0.3个百分点。

政府部门在再分配环节的增收,得益于收入税和社会保险缴款,二者分别占政府经常性转移收入的46%和54%。收入税中2/3来自企业,1/3来自居民。社会保险缴费来自于居民部门,而且缴费收入规模仍然大于社会保险福利支出规模,前者比后者高出25%左右。也就是说,在再分配环节,政府从企业和居民两大部门获取转移收入(分别贡献30%和70%),再将转移收入中的40%左右返还给居民部门。

调整居民收入分配结构,关键是要实现低收入群体较多、底层社会有固化趋势、中等收入群体比重低且不稳定的“上字型”社会向两头小、中间大的“橄榄型”社会转变。既要促进低收入群体向更高收入等级转移,又要尽量减少中等收入群体向更低收入等级下降。总体来看,当前我国居民内部收入分配形态为“上字型”,具有以下特点:

一是大部分人都处于社会平均收入以下。2013年,按照收入五等份分组的城镇居民家庭中,居于中间位置的20%家庭的人均可支配收入为24518万元,而城镇人均为26955元,平均数比中位数高出了10%,大部分城镇居民的收入低于平均水平;在农村居民家庭中,中等收入户的人均纯收入为7942元,而农村人均为8896元,平均数比中位数高出了12%,农村地区大部分人的收入也不及平均水平。

二是中等收入群体比重过低。目前我国中等收入群体数量偏小且不太稳定。按照三口之家人均收入2万元的标准,我国中等收入群体的比重只有10%左右,而且这部分群体在居民收入分配中所处的位置十分不稳定。以5年为一个周期,他们向更低收入组转移的概率在40%左右,向更高收入组转移的仅占1/4,能保持在原等级的只有1/3。

三是低收入群体成为中等收入群体的阻力较大。城镇居民中的低收入户,2/3以上都会在5年的周期内维持其收入等级,向更高收入组移动的概率仅略高于30%,而美国的后一个比重为50%,英国和芬兰为60%左右。在一个处于转型阶段的国家,居民在各收入等级之间转移的状况应该更加活跃,而我国的情况是向下迁移的概率偏高、向上迁移的概率过低,中等收入群体不稳定,低收入群体进入更高收入等级的难度较大,底层社会出现一定程度的固化和刚性化趋势。

上述分配结构,不论是初次分配还是再分配,都明显不利于扩大内需特别是消费需求,制约了新的需求增长动力形成。

社会治理结构给经济持续稳定增长带来负面影响:社会稳定传导机制失效。社会治理方式不完善、社会组织带动经济增长潜力有待激发、跨区域社会治理愈加紧迫、网络虚拟社会管理问题凸显,都给经济的持续稳定增长带来了负面影响。

近年来,我国群体性事件仍处于多发态势(根据2013年《社会蓝皮书》,每年发生的群体性事件高达十余万起),劳动关系矛盾进入凸显期,涉及公共安全的意外事故和灾变事件不断增加。由于社会风险监测、预警体系尚未有效建立,社会发展态势尚未及时、全面、准确得以跟踪,进而难以有效发现社会问题和社会矛盾并把问题和矛盾消灭在萌芽状态,往往在影响到正常社会稳定与社会秩序甚至造成危害之后才投入力量进行补救。与新的发展阶段下呈现出的复杂形势相比,社会治理方式和社会治理能力还难以适应和有效支撑经济社会的发展,治理主体单中心、手段单一化、重被动应对而轻源头化解等问题依然存在,社会治理的方式亟待改善,社会治理的能力亟须提升。

尽管近年来我国社会组织快速发展,但社会组织的数量和发展质量还有待提高,社会组织的活力还有所欠缺,拉动经济增长的潜力仍大有空间。2014年我国社会组织增加值占第三产业增加值的比重仅为0.21%,占GDP比重在千分之一左右(也有研究指出官方数据低估了我国社会组织GDP贡献率,认为实际占比在千分之七左右),远低于发达国家以及全球平均水平。在规模上,当前我国每万人拥有社会组织数量不足5个,同样远低于发达国家(日本97个,美国63个,新加坡18个)。在社会组织管理方面,登记管理机关“重登记轻管理”的情况较为明显,缺乏有效的事中事后监管;在社会组织自治方面,一些社会组织内部治理结构还不健全,公信力不足,难以充分发挥积极作用;在政府与社会组织互动方面,存在政社不分,“官办、官管、官运用”的现象;社会组织提供公共服务的机会平台还不完善,社会力量参与程度还不深。

“十三五”时期,随着城市群加快培育壮大,丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的“一带一路”战略、京津冀协同发展战略以及长江经济带战略的推进,城市群、经济圈将成为引领我国经济发展的重要增长极,与此同时,不同城市、不同地区乃至不同国家之间的环境问题、犯罪、流动人口等社会问题的传导性和相互交叉性也将逐渐加强,社会治理面临的整体性、全局性工作日渐增多,跨区域治理任务越来越重,跨区域治理问题日渐彰显。实践中长期以来部门条块分割、偏重于从实现本部门、本地区管控目标的角度考虑问题等矛盾将更为突出,如何加强不同地区、不同部门之间的统筹协调,是关系区域发展战略实施效果进而影响经济发展的重要议题。

在“互联网+”行动积极推进下,互联网与经济社会各个领域融合程度将进一步加深,基于互联网的新业态将成为新的经济增长动力,伴随“互联网+”新经济形态的孵化,网络社会的隐蔽性和复杂性给传统治理体系带来更大挑战。互联网在使得识别社会风险点的渠道更宽广的同时,也带来社会风险点明显增多,传导更快,预判和应对的难度有所加大,人民群众权利意识、对公平正义诉求的增强,以及管理成本的提高等问题。当前社会治理中信息化手段运用还相对不足,信息化建设较为滞后,缺乏统一的社会综合管理平台和系统整合,不同部门、不同地区间信息化建设相互割裂,尚未形成信息共享、互联互通;运用新兴技术手段搜集舆情、获取民意的机制尚不健全;运用互联网提升决策能力还不完善。